【お!いしい けんぶんろく】 Vol.55

麺究者への道/焼酎と泡盛について研究してみる

石井製麺所通信第15号でご紹介をさせていただきました、弊社のテーマソング『便り届くよ』。

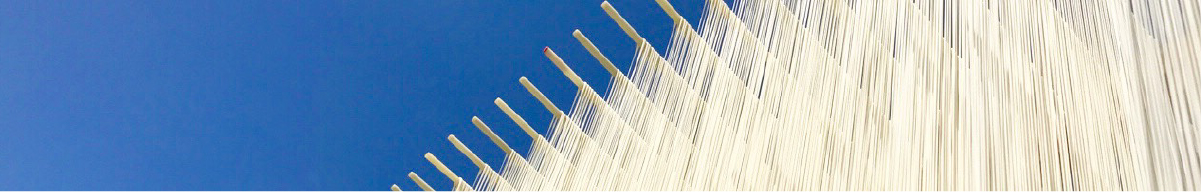

瀬戸内のおだやかな海にかこまれて、振り返れば寒霞渓(かんかけい)と青空のコントラスト、初夏に花が咲き秋には豊かに実るオリーブ。

歌詞に小豆島の豊かな自然が編み込まれた一曲は、島で育った三代目にとって、新しい小豆島の歌になりました。

(小学生の頃、『二十四の瞳』や『オリーブの歌』をよく歌いました。小豆島ゆかりの歌は、島っ子はいつのまにか歌えるようになりますね。小豆島と高松を結ぶフェリーで流れていた頃が懐かしくもあります。)

写真は、そんな『便り届くよ』を演奏してくださるリトルドリーミングの皆さまとの一枚です。

先日、高松の下笠居コミュニティセンターでコンサートがありまして、『便り届くよ』を一緒に歌おうとお誘いをいただきました。

リトルドリーミングの音楽は、まずは“詞”から始まります。

詞があって、曲をつける。

リーダーの方のお話では、詞に出会って、自然と曲が浮かんでくることもあるそうです。

やさしいメロディーと歌声、そして手話コーラスにのせて、詞を書いた人の想いが届けられます。

『便り届くよ』の詞を書いてくださったのが、弊社を長年ご愛顧いただいているお客様で、手話コーラスをされていらっしゃいます。

手だけでなく全身を使って表現される手話は、私にはまるで舞踏のように見えます。

手話のひとつひとつの意味が分からなくても、詞に込められた想いは観る人に伝わるのですね。

そして急遽、私も手話コーラスに参加しました。

前日のリハーサル中に手話を教えていただき、本番では観客の方々と一緒に手話コーラスにチャレンジ!

手話の先生の動きをお手本に、曲に合わせて会場のみんなで手話をする。

身振り、手振りのひとつひとつに気持ちを込めて…心の声で歌うって、こういうことでしょうか。

コンサートのステージに立つこと、歌うこと、みんなで演奏する楽しさと、そして今回の手話コーラスも、私にとっては初めての体験ばかり。

三代目になって、こんなチャレンジができるなんて想像していませんでした。

リトルドリーミングの皆さまに、心からの感謝を申し上げます。

今度は詞を書くことにチャレンジです!

さて、今回のブログですが、今回も手延べ素麺からは大きく離れたテーマですが、発酵熟成について知識を得られる大切なテーマです。

ブログの最後には、「泡盛」を活用した手延べ素麺の商品もご紹介しておりますのであわせてご覧ください。

ぜひご一緒に、焼酎・泡盛の世界に浸っていただけましたら。

【目次】

① 日本を代表する蒸留酒「焼酎」

② 「焼酎」と「泡盛」の違いとは

③ 焼酎と泡盛の歴史と産地、主原料の多様化について

④ 焼酎と泡盛の製法について

⑤ 《美味しい手延べ麺の紹介》泡盛酒かすそうめん

① 日本を代表する蒸留酒「焼酎」

お酒は、その製造方法により「醸造酒」「蒸留酒」「混成酒」の3つに分類されます。

この中で最も製造方法がシンプルで長い歴史を持つ「醸造酒」は、原料に酵母を加え、アルコール発酵させたもので、日本酒やビール、ワインなどです。

「蒸留酒」は原料を発酵させた液体を蒸留してつくるもので、穀物などの発酵液を蒸留した焼酎、麦芽などの発酵液を蒸留したウイスキー、果実酒を蒸留したブランデーなどがあります。

「混成酒」は、醸造酒や蒸留酒に甘味料や香料を加えてつくるお酒です。

「蒸留」とは、液体を加熱し気体にして、それを冷やして液体に戻すことです。

蒸留酒は、アルコール分を気体にし、それを液体にしてつくるため、醸造酒に比べてアルコール度数が高い傾向にあるそうです。

度数が高いため保存しやすく、また水割りや炭酸割りなど、多様な飲み方が楽しめるのも特徴です。

「焼酎」は、酒税法により、アルコール度数が45度以下の「単式蒸留焼酎(乙類焼酎)」と、36度未満の「連続式蒸留焼酎(甲類焼酎)」の2種類に分けられます。

「単式蒸留焼酎」は、基本的に一回のみの蒸留でつくられ、原料の風味をダイレクトに感じられます。

原料には、米、麦、サツマイモ、蕎麦、黒糖などが使われます。

「連続式蒸留焼酎」は、蒸留を何度も繰り返してつくられるのでアルコールの純度が高まり、クセのないすっきりした味わいになります。

酎ハイやサワーなどのベースとして使われることが多いそうです。

これら2種類を混ぜたものを「混和焼酎」と呼びます。

九州は、ほぼ全県が焼酎の消費量・製造量ともに全国上位に入るほど、焼酎が根付いている地域です。

焼酎の蔵元の数は全国の3分の1以上を九州が占めており、中でも鹿児島県には100以上の蔵元があり、銘柄数は2000以上とも言われているとのことです。

鹿児島県内で2番目に蔵元が多いいちき串木野市では、2013年、全国で初めて「本格焼酎による乾杯を推進する条例」が制定されたそうです。

九州で焼酎文化が発展した背景としては、そのルーツとなる蒸留酒が琉球(現在の沖縄県)から九州に伝わり広まったことや、原料となるイモや米、麦などの栽培が盛んだったことに加え、料理との親和性も着目されています。

海外では蒸留酒を食中に飲む習慣はないそうですが、焼酎は料理と一緒に楽しむ食中酒として親しまれています。

蒸留酒としてはアルコール度数が高くなく、ストレートやロック、お湯割りや水割り、ソーダ割りなど、多種多様な飲み方ができるので、銘柄に合わせて、また料理に合わせて楽しめるのも魅力です。

原料も多彩なので、例えば、個性の強い味わいの芋焼酎には、それに負けない味付けの濃い豚の角煮や、宮崎地鶏の炭火焼き、甘みのあるさつま揚げを。

香ばしさの感じられる麦焼酎には、燻製料理や焼き牡蠣、麦味噌のちゃんこ鍋を。

米焼酎には、九州の甘口醤油でいただく馬刺しや新鮮なイカの活きづくりを、など、各地の料理と引き立て合うペアリングを試してみるのも良さそうですね。

※写真はPhotoAC「真上から見た酒瓶とグラス」より

※写真はPhotoAC「真上から見た酒瓶とグラス」より

<参考サイト>

・蒸留酒とはどんなお酒?製造方法や種類による特徴、味わいの違いも

https://web.hh-online.jp/hankyu-food/blog/sweets/detail/000913.html

・蒸留酒とはどんなお酒? 製造方法やカロリー、種類について解説!【蒸留酒の基礎知識】

https://www.ienomistyle.com/sakeguide/20211217-5459

・焼酎の蔵元が集中する焼酎王国、九州。そのワケと代表的蔵元は?

・【保存版】焼酎銘醸地「九州」を徹底解説!各県の特色や定番銘柄、郷土料理ペアリングもご紹介!

https://www.nishinippon.co.jp/yakusake/2022/11/14/shochu-kyushu/

・STORY 3 – 食中酒として愉しめる唯一の蒸留酒

https://kagoshimahonkakushochu.com/pages/story3

・串木野の乾杯推進条例!

https://www.hamadasyuzou.co.jp/denbee/column/post_17.html

・○いちき串木野市本格焼酎による乾杯を推進する条例

https://www.city.ichikikushikino.lg.jp/reiki/H425901010027/H425901010027.html

・ニッポン伝統の「食中酒」。本格焼酎と料理のペアリングはこう楽しむ

https://www.syokuraku-web.com/column/100617/#goog_rewarded

・「美味しい焼酎」が飲みたい人必見!焼酎の基礎や外さない選び方、種類別ペアリングを徹底解説!

https://www.nishinippon.co.jp/yakusake/2022/10/16/oisii-shochu/#index_id41

② 「焼酎」と「泡盛」の違いとは

沖縄県の伝統的な蒸留酒「泡盛」は、酒税法では「焼酎」に分類されるそうで、詳しく言うと「単式蒸留焼酎(乙類焼酎)」に分類されます。

焼酎と大きく異なるのは、主原料である米と麹の種類です。

ほとんどの泡盛は、ジャポニカ米ではなくタイ米を使っています。

泡盛発祥の地である沖縄において、明治時代にはすでに外国産の米が使われており、その中でも主に輸入されていた中国・韓国の米の値段高騰によってアジア各国の米も輸入されるようになり、タイ米が主に使われるようになったという説が有力だそうです。

タイ米は硬質なので麹をつくる作業に適していた、アルコール発酵の際の温度管理がしやすい、蒸留した際のアルコール収量が多い、などのメリットもあるとのことです。

麹については、焼酎では主に白麹が用いられるのに対し、泡盛では黒麹が用いられます。

製造工程において、もろみの温度が高すぎると雑菌が繁殖してもろみが腐ってしまいます。

黒麹菌は雑菌の繁殖を抑えるクエン酸を多くつくるので、もろみの酸度を上げる特性を活かして泡盛の製造に使われているそうです。

黒麹は東南アジア諸国で伝統的にお酒づくりに用いられてきたものが、沖縄から九州に伝わったとされています。

また、白麹菌は沖縄の泡盛黒麹菌から突然変異で生まれたもののため、焼酎のルーツは泡盛とも言われています。

また、焼酎と泡盛では仕上げの工程が異なります。

泡盛は、原料の米を米麹にし、水と酵母を加えて発酵させたもろみを蒸留してつくる「全麹仕込み」という製法でつくられます。

焼酎は、つくったもろみにさらに原料を仕込んで発酵させる「二次仕込み」を行い、それによりできた二次もろみを蒸留してつくられます。

焼酎は数週間貯蔵された後、瓶詰めされて出荷されます。

泡盛は、数週間で出荷するものもあれば、長期にわたり熟成させるものもあります。

泡盛を3年以上貯蔵したものは「古酒(クース)」と呼ばれます。

独特の香りやまろやかさを持ち、アルコール度数が40度前後と高いのが特徴です。

※写真はPhotoAC「酒飲みシーサー」より

※写真はPhotoAC「酒飲みシーサー」より

<参考サイト>

・焼酎と泡盛の違いとは?初心者向けに種類や特徴をポイントで徹底解説

https://www.designlearn.co.jp/shochu/shochu-article12/#d0e9d87eb78fa54e47cd213ca7606442

・焼酎と泡盛の違いを4つのポイントから説明します。

https://www.akugare.jp/shochu-awamori

・焼酎と泡盛の違いについて

③ 焼酎と泡盛の歴史と産地、主原料の多様化について

蒸留酒をつくるのに欠かせない技術である蒸留は、紀元前4~3世紀頃のメソポタミア文明で開発され、香水を生成するために用いられていました。

アルコール生産に蒸留技術を使用した最古の記録は、紀元前800~750年のインドとエチオピアに残っているとのことです。

日本には15世紀、室町時代中期に蒸留技術が伝わったとされています。

焼酎は、13~14世紀頃にはすでに中国大陸や南海諸国で製造されていたと考えられています。

日本への焼酎の伝来については諸説ありますが、有力とされているのが、琉球(沖縄)・薩摩(鹿児島)を経由して全国へ伝わったという説です。

15世紀には泡盛の原型に近い蒸留酒がつくられていて、15世紀後半になるとシャム(現在のタイ)との交易が減ったことから、琉球独自の焼酎である泡盛がつくられるようになったと考えられます。

1534年の書物「陳侃使琉球録(ちんかんしりゅうきゅうろく)」に、シャムから渡来した南蛮酒という酒について記されています。

糖蜜ともち米を原料とした「ラオロン」と呼ばれる蒸留酒が輸入されていたそうです。

1546年、ポルトガルの商人が、現在の鹿児島県指宿市で「米からつくられたオラクア(焼酎)を飲んでいた」と記しています。

現在の鹿児島県伊佐市にある郡山八幡神社で「座主がケチで焼酎を飲ませてくれない」という1559年の大工の落書きが見つかっているそうです。

江戸時代、焼酎は薩摩を通じて琉球王朝から徳川幕府に献上され薬用酒として飲まれるなど、貴重なものとなっていました。

やがて沖縄や南九州地域だけでは需要の高まりに対応できなくなると、大名らが各地域の酒造に焼酎をつくるよう命じるようになりました。

これらの地元産焼酎と、貴重な沖縄の焼酎を区別するために、1671年頃から公式文書に「泡盛」の名前が登場するようになりました。

焼酎の製法が広まるとともに、各地で入手可能な材料に応じて主原料が多様化していきました。

鹿児島では、16世紀には米焼酎が主流でした。

しかし、米づくりに適さない土壌であり、1705年に持ち込まれたサツマイモの栽培に向いていたことから、サツマイモを原料として芋焼酎がつくられるようになりました。

19世紀には家庭内での芋焼酎製造が禁止され、薩摩藩主の島津斉彬が芋焼酎製造を推奨したことから薩摩藩内の都城市などに広がったそうです。

宮崎県や熊本県では17世紀の中頃までに焼酎がつくられるようになりました。

この当時、南九州では米が貴重だったこともあり、アワ・ヒエ・キビなどの雑穀からつくられていたと考えられます。

福岡県ではもともと清酒を多くつくっており、清酒の搾りかすである酒粕を蒸留する「粕取り焼酎」が生まれました。

長崎県の壱岐島では、米の多くが年貢に取られるものの、麦は年貢の対象ではなかったため、17世紀から農家が麦焼酎をつくるようになったそうです。

鹿児島県奄美大島では、明治から大正にかけて、黒糖を使った焼酎造りが始まりました。

大分県では、1951年に麦の統制撤廃により、麦麹を使った焼酎の開発が始まり、1973年に麦100%の「大分麦焼酎」が誕生してブームとなりました。

一方、泡盛は、17世紀には庶民の間にも広がっていきました。

その後、第二次世界大戦により、醸造所が多数あった首里城周辺も壊滅的な被害を受け、泡盛製造に欠かせない黒麹菌が失われてしまったそうですが、麹を作成していたゴザが発見され、蒸米を広げると、黒麹菌を繁殖させることができ、泡盛が復活したとのことです。

地域の⾵⼟と結びついた特産品を保護する国の制度「地理的表示(GI)」に、現在5つの焼酎が承認されています。

【壱岐焼酎(いきしょうちゅう)】(長崎県)

大麦と米麹、壱岐市内で採取した水を原料に造られる本格麦焼酎。

麦と米麹を2:1の割合で配合し、仕込みから瓶詰めまでの工程を壱岐市内で行ったもの。

麦のやさしい香りと米麹由来の甘みが特徴。

※写真はPhotoAC「壱岐 郷ノ浦港」より

※写真はPhotoAC「壱岐 郷ノ浦港」より

【球磨焼酎(くましょうちゅう)】(熊本県)

熊本県内有数の米処である人吉球磨地方で古くから飲まれてきた本格米焼酎。

国内産の米と国内産米からつくった米麹、人吉市または球磨郡で採取した水のみを使用し、仕込みや蒸留、貯蔵、瓶詰めまでの工程を人吉球磨地方で行ったもの。

米由来のさわやかな香味とまろやかな甘みが特徴。

※写真はPhotoAC「球磨川第3橋梁」より

※写真はPhotoAC「球磨川第3橋梁」より

【薩摩焼酎(さつましょうちゅう)】(鹿児島県)

鹿児島県産のさつまいもと鹿児島県内で採水した水を原料に、鹿児島県内で製造・瓶詰めされた本格芋焼酎。

良質で新鮮なさつまいもと長年磨き上げられた技術で醸され、華やかで芳醇な香りと甘く濃厚な味わいを持つ。

※写真はPhotoAC「鹿児島の桜島」より

※写真はPhotoAC「鹿児島の桜島」より

【琉球泡盛(りゅうきゅうあわもり)】(沖縄県)

500年以上前に琉球地方に伝来したといわれる沖縄の特産品。

沖縄県の水を使用し、発酵から蒸留、貯蔵、瓶詰めまでの全行程を県内で行ったもの。

多くはタイ米が使われ、黒麹菌を用いて原料の米をすべて米麹にしてから、一度きりの仕込みで発酵させる「全麹仕込み」が特徴。濃厚な香りと芳醇な味わいを持つ。

※写真はPhotoAC「黒麹」より

※写真はPhotoAC「黒麹」より

【東京島酒(とうきょうしまざけ)】(東京都)

2024年3月に指定された、伊豆諸島で製造される焼酎。

麦麹を使用しているのが特徴で、芋焼酎・麦焼酎・芋と麦のブレンド焼酎の3タイプがある。

麦の香ばしさや草木のような清涼感のある香りがあり、やわらかで軽快な後口の中にコクと旨みを感じられるのが特徴。

※写真はPhotoAC「八丈島 登龍峠展望」より

※写真はPhotoAC「八丈島 登龍峠展望」より

<参考サイト>

・焼酎の歴史をわかりやすく解説|焼酎の発祥から現在までを説明

https://www.sakesen.com/blog/history-of-shochu/

・本格焼酎と泡盛

https://www.japansake.or.jp/honkaku/about/all/history.html

・焼酎・泡盛の歴史

https://www.honkakushochu-awamori.jp/about-shochu-and-awamori/history-of-shochu/

・「焼酎って何?」その定義やルーツをお酒の専門家に聞く噺

https://sakabanashi.takarashuzo.co.jp/cat2/about_shochu_220121

・焼酎の「産地呼称(地理的表示・GI)」って? 個性の異なる4カ所の生産地域を知ろう

・東京島酒が地理的表示(GI)に指定されました!「GI東京島酒」

https://www.sakagura-press.com/sake/gi_tokyoshimazake202405/

④ 焼酎と泡盛の製法について

「単式蒸留焼酎(乙類焼酎)」の中でも酒税法が定める条件を満たしたものは「本格焼酎」と呼ばれています。

短期間で大量生産が可能な「連続式蒸留焼酎(甲類焼酎)」に比べて時間がかかるものの、原料本来の風味や香りを生かした個性豊かな焼酎に仕上げることができます。

その製造工程について、調べてみました。

【原料の処理】

主原料となる芋や米などをきれいに洗浄し、必要に応じて浸漬、水切り、蒸し、皮むき、冷却などの処理を行う。

【製麹(せいきく)】

米麹をつくる場合、まずは米を洗って水に浸け水分を吸収させる。

米を蒸して、広げて35℃くらいまで冷まし、白麹菌や黒麹菌、黄麹菌などの麹菌を振りかけて混ぜる。

高温多湿な「麹室(こうじむろ)」で麹菌を繁殖させて米麹をつくる。

【発酵】

麹に水と焼酎酵母を加えて混ぜ、約7日間かけて酵母を繁殖させ「一次もろみ(酒母)」をつくる(一次仕込み)。

純度が高く強い酵母と、発酵に不可欠な酵素・クエン酸をつくり出すことが目的。

この一次もろみに、米や芋などの原料と水を加えて混ぜ、約2週間かけて発酵させ「二次もろみ」をつくる(二次仕込み)。

原材料の旨みや甘みが引き出され、アルコール発酵が促進されてアルコール度数14~15%になる。

泡盛の場合は一次仕込みと二次仕込みに分けず、原料の米と麹菌、酵母、水を一度に仕込む「全麹仕込み」で発酵を進める。

【蒸留】

発酵を終えた「もろみ(発酵液)」を、単式蒸留器を用いて蒸留すると、焼酎の原酒ができる。

単式蒸留焼酎(乙類焼酎)の蒸留方法には、通常の気圧下で行う「常圧蒸留」と、蒸留機内の気圧を下げて行う「減圧蒸留」の2種類がある。

常圧蒸留は昔から使われている方法で、雑味などの成分が残りやすいが、原料由来の風味や香りが活きた個性豊かな酒質に仕上がる傾向があり、濃厚で長期熟成酒をつくるのに適している。

減圧蒸留は1970年代から始まった方法で、揮発成分が少ないため酒質が軽く、クセのないすっきりとした味わいになる。

【熟成(貯蔵・熟成)】

原酒はタンクなどの貯蔵容器に移され、少なくとも1〜3カ月は寝かされる。

熟成させることでガス成分が揮散して粗さがとれ、水がアルコール成分を包み込んで酒質が安定し、原酒にまろやかさが加わる。

熟成された後、質を一定にするため貯蔵容器ごとの原酒を混ぜ合わせ、水を加えてアルコール度数を調整し、瓶詰めして完成。

※写真はPhotoAC「瓶貯蔵して泡盛の古酒を製造している沖縄の蔵」より

※写真はPhotoAC「瓶貯蔵して泡盛の古酒を製造している沖縄の蔵」より

<参考サイト>

・焼酎の造り方を知っていますか? 焼酎の種類や原料によって製造方法が違います

・焼酎の作り方をわかりやすく解説|製造工程を詳しく説明

https://www.sakesen.com/blog/how-to-make-shochu/

・焼酎の製法と作り方について

⑦ 《美味しい手延べ麺の紹介》泡盛酒かすそうめん

今回、ご紹介させていただきたいのは沖縄県那覇市で立ち飲み処を営む「酔処 玉川(「よいしょたまりば)」様が商品開発された「泡盛酒かすそうめん」です。

琉球泡盛の酒かすを手延べ素麺に練り込みお店でメニューとしてご提供されるだけでなく、乾麺としても販売されているそうです。

泡盛は、恐らく記憶の限りでは飲んだことがないので、泡盛の酒かすを練り込んだ手延べ素麺がどんな風味なのかとても気になります。

「酔処 玉川」のご主人、松本様が「泡盛の酒かすが捨てられているという記事を見て、活用法のひとつとして商品開発に取り組んだ」そうです。

地域の特産品やフードロスなどの観点から新しい特産品が生まれるのは、原料、製造、販売、そして購入者の方にとってもメリットの大きいことですから「三方よし」どころか、四方も、五方もよし…といったところでしょうか。

石井製麺所でも、小豆島の特産品、香川県の特産品、そして地域を代表するような食材、日本を代表するような原料を活用した新麺開発に日々取り組んでおります。

写真は、これまた沖縄で注目される「月桃」を練り込んだ素麺とのセット商品です。

沖縄に行かなくても食べられるのは、いいですね。

機会がございましたらぜひ皆さんも召し上がってみられてはいかがでしょうか。

※写真は、酔処玉川様公式ネットショップより引用させていただいています。

※写真は、酔処玉川様公式ネットショップより引用させていただいています。

《酔処玉川様公式ネットショップ》 https://tamariba.raku-uru.jp/

《月桃素麺と泡盛酒粕を使用した素麺セット》 https://tamariba.raku-uru.jp/item-detail/1652726

《石井製麺所公式ホームページ》 https://141seimen.com/business/

『お!いしい けんぶんろく』について

本ブログでは、色々な産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、様々な素麺の情報を発信できれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。

色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。