【お!いしい けんぶんろく】 Vol.23

メンコレ④/キノコを練り込んだ素麺の滋味深さ

いよいよ?食欲の秋。

秋の味覚と言えば、真っ先にキノコを挙げる人も多いのではないでしょうか。

芳香が食欲をそそるキノコの炊き込みごはんや、良い出汁が出るキノコ汁など、秋を感じられるキノコ料理にもいろいろありますよね。

10月15日は「きのこの日」だったそうです。

「キノコの需要が高まり、また天然のキノコが多く採れる10月の真ん中」ということで、日本特用林産振興会が制定した日とのこと。

そこで今回は、「メンコレ」第4弾として、生地にキノコ類を練り込んだ麺について調べてみました。

あわせてキノコの知ってるようで知らない、キノコ類の一面が探れればと思います。

味はもちろん、低カロリーで栄養価の高い健康食材として、キノコは生活習慣が気になる人やダイエット中の人にも活用されています。

さまざまな種類があるキノコについて、生地に練り込んだ素麺があるということに、興味が湧きます。

スーパーでも買える身近なキノコを使ったものや、初めて名前を聞くキノコを使ったものもありました。

今回は4種類について調べてみましたので、今回もお付き合いの程、よろしくお願いいたします。

※以下にご紹介する素麺は、2023年10月15日現在の当社調べになります。

ご紹介した地域以外でも同様の商品を扱っておられるかもしれませんのでご了承ください。

また、これ以外にもこんな食材を練り込んだ素麺がある、という情報をお持ちの方は、ぜひお知らせください。

【目次】

① キノコって野菜?植物?何ものなの?

② キノコは縄文時代から食用されていた

③ キノコの人工栽培の方法は大きく3つに分けられる

④ 低カロリーだけじゃない!キノコの健康効果

⑤ キノコをよりおいしく、ヘルシーに食べるには?

⑥ 素麺に練り込まれているキノコ

⑦ 《美味しい手延べ麺》手延べきくらげ麺 編

① キノコって野菜?植物?何ものなの?

スーパーで手軽に入手でき、食卓にも毎日のように上がるキノコ。

野菜コーナーで売られていますが、実は植物ではありません。

植物は光合成しますが、キノコは胞子だけで増える菌類です。

もう少し詳しく言うと、キノコとは肉眼で見ることができる大きさの「子実体」と呼ばれる繁殖のための胞子を作る生殖器官を形成する菌類の総称だそうです。

キノコの本体は、細長い糸状の細胞が多数一列につながった「菌糸」と呼ばれるものからできていて、木や土の中にあります。

温度や水分などの一定の条件がそろうと、菌糸で変化が起こり、種類ごとに特有の子実体がつくられます。

私たちが食べている子実体の部分は、わかりやすく植物に例えると花の部分ということになるそうです。

<参考サイト>

・【10月15日はきのこの日】きのこの歴史と気をつけたい食中毒について解説

https://dietplus.jp/public/article/news/20200821-438602

② キノコは縄文時代から食用されていた

人間とキノコの関わりは古く、今から約1万3000年前のチリの遺跡から食用キノコが発見されたり、2300~2200年前の中国でキノコを漢方薬としても使っていた記録が残っていたりしているそうです。

日本では縄文時代の遺跡から、キノコ型の土製品が発見されており、食用可能なキノコの見本として用いられたのではないかと考えられています。

また「万葉集」にマツタケを詠んだ歌が載っているそうです。

平安時代の貴族や歌人は、季節の行事としてマツタケ狩りを楽しんだようです。

平安後期の「今昔物語」には、ヒラタケにまつわる話があるとのこと。

キノコが庶民に広く食用されるようになったのは江戸時代以降。

「本朝食鑑」という料理本に、マツタケ、ハツタケ、コウタケ、シイタケ、ヒラタケ、エノキタケ、ショウロなど10種類のキノコについての記述があります。

料理法としては、吸い物、煮物、あえ物、焼き物などが主なものだったようです。

17世紀にはフランスでマッシュルームが人工的に栽培されるようになり、日本でも江戸時代にシイタケの人工栽培が行われていたとのこと。

当時は木を倒して傷を入れ、自然に胞子を付着させる方法だったそうです。

※本文とは全く関係ありませんが、写真はPhotoACの『カッパドキア しめじ岩』より

<参考サイト>

・きのこは縄文時代から現代まで続く日本人の「食」のパートナー

https://www.hokto-kinoko.co.jp/kinokolabo/discovery/58935/

・きのこの食文化

https://nittokusin.jp/kinoko/contents/culture/culture.html

③ キノコの人工栽培の方法は大きく3つに分けられる

まず、キノコは大きく2種類に分けられます。

1つは、樹木の倒木や落ち葉、動物の死骸やふんなどを分解して栄養源にする「腐生性(ふせいせい)キノコ」。

シイタケ、ナメコ、エノキタケ、ブナシメジなどがこれにあたるそうです。

もう1つは、樹木の根に菌根を形成し、樹木から糖などの栄養をもらい、樹木に水分などを供給し共生関係を保ちながら生育する「菌根性(きんこんせい)キノコ」です。

マツタケ、トリュフ、ホンシメジがこれにあたりますね。

現在、20種類程度のキノコが人工栽培されているそうですが、その全てが「腐生性キノコ」だそうです。

一方の「菌根性キノコ」は栽培できないものが多いそうですが、近年ではようやくホンシメジの人工栽培技術が開発されたそうです。

だからマツタケ、トリュフなどは希少で高価なんですね。

現在のキノコ栽培は菌を植え付ける方式で、技術の進歩により一年を通して安定した供給が可能になりました。

キノコの栽培方法は、「原木栽培」「菌床栽培」「堆肥栽培」の3つに分けられます。

【原木栽培】

シイタケが代表的で、他にもナメコやヒラタケなどがあります。

主にクヌギやコナラなどの落葉広葉樹の、枯れ木や伐採した丸太(原木)に種菌を植え付け、キノコを育てます。

山林などの自然環境の中、また簡易なハウスの中などで栽培します。

原木が重いことや、その年の気候に大きく左右されることなどから、生産量が減ってきているとのこと。

【菌床栽培】

エノキタケ、ブナシメジ、マイタケ、エリンギなどがあり、最近ではシイタケも増えているそうです。

おがくずの粉に米ぬかやふすまなどの栄養材を加え、水と混ぜ合わせて人工的につくった培地を袋や瓶に入れ、そこに菌を植え付けキノコを育てます。

主に屋内で管理するため、原木栽培では難しいキノコも栽培できるそうです。

以前、小豆島でキノコ類を栽培する農家さんを見学させていただいた際に、原木シイタケは栽培する土地の面積が広いうえ、山中での栽培のため斜面の上り下りなどもあり、栽培量を安定して増やすのも本当に大変だと感じました。

それに比べて、菌床栽培では狭い面積でたくさん栽培でき、天候にも左右されにくそうで、つくりやすいのかなと素人ながらに思いました。

【堆肥栽培】

マッシュルームが代表的。

わらなどに化学肥料や動物のふんなどを混ぜて発酵させた堆肥に種菌を植え付け、キノコを育てます。

<参考サイト>

・だから美味しい!きのこの生産現場をのぞいてみよう

https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/2110/spe1_03.html

・きのこの栽培

http://www.ffpri-kys.affrc.go.jp/situ/mic/miyazaki/cultivate.htm

・キノコの栽培(さいばい)方法

https://www.hro.or.jp/list/forest/research/fpri/kids/seikatu/kinoko/kinoko-6.html

・きのこ栽培マニュアル – 兵庫県立農林水産技術総合センター

https://hyogo-nourinsuisangc.jp/sinrin/images/mushroom2011.pdf

④ 低カロリーだけじゃない!キノコの健康効果

キノコはその9割が水分で、脂質はほとんどなく低カロリー。

食べごたえがあるのでダイエットにも最適なうえ、様々な栄養を豊富に含む健康食材です。

きくらげや干しシイタケなどに特に多く含まれる食物繊維は、お通じを良くする、コレステロール値を下げ生活習慣病を予防する、などの働きが知られています。

また、糖質の代謝や疲労回復に役立つビタミンB1、脂質の代謝や肌・髪の健康に役立つビタミンB2、カルシウムの吸収を助け、骨粗しょう症予防や筋肉増強、肥満予防などが期待できるビタミンDなども豊富に含みます。

他にも、ナトリウムを体外に排出してくれるカリウムや、骨や歯の材料となるリンなどのミネラルも豊富です。

さらに、ストレス社会に生きる現代人に大切なアミノ酸の一種であるGABAや、免疫機能を高める働きがあり抗がん剤などの薬品にも使われるβ-グルカンを多く含むキノコもあります。

よく食べられているキノコそれぞれの栄養について、ご紹介します。

【シイタケ】

キャベツの2倍の食物繊維ほか、ビタミンDのもとになるエルゴステリン、β-グルカン、脳の老化予防に役立つグルタミン酸が豊富。

シイタケ特有成分のエリタデニンは、コレステロールを下げる、血液をサラサラにするなどの効果が期待できます。

また、特有成分のレンチナンは、アトピー性皮膚炎の改善に役立つと考えられています。

【エノキタケ】

ビタミンB1の含有量はキノコ類の中でもトップクラス。

GABAも豊富。

免疫力の向上や脂質代謝の改善の働きが期待され、エノキをペースト状にして煮たものを凍らせた「エノキ氷」も話題になりました。

【シメジ】

ビタミンD、B1、B2、ナイアシンや、不足しがちな必須アミノ酸のリジンが豊富。

抗酸化作用や抗アレルギー作用、シミやシワの抑制などが期待できるとのこと。

【マイタケ】

β-グルカンやビタミンDが豊富。

マイタケ特有成分のDフラクション・Xフラクションには、免疫力を高める効果があると考えられ、がん治療に応用されることもあるそう。

【ナメコ】

特有のぬめりは、水溶性食物繊維のペクチン。

血糖値の急激な上昇やコレステロールの吸収を防ぐ作用があるとされます。また胃液の保護や肝臓・腎臓の機能を高める働きも期待できます。

【エリンギ】

食物繊維、カリウム、ビタミンB2が豊富で、血圧を下げる、脂肪の排出を助けるなどの働きが期待できます。

【マッシュルーム】

ビタミンB2、カリウム、食物繊維が多く含まれ、コレステロール除去や抗酸化作用があるとされます。

旨味成分のグルタミン酸も豊富。

【きくらげ】

食物繊維やビタミンDが豊富で、肥満予防や血糖値を下げる働き、骨粗しょう症の予防などに効果があると考えられます。

ちなみにですが、中医学に基づく薬膳の世界では、「冬は黒い食材を摂ると身体を調えられる」と考えられていて、その中でも「黒きくらげ」は、不老長寿の妙薬ともいわれ、腎機能の活性化をはじめ、老化防止や滋養強壮に効果があるといわれているそうです。

その他にも鼻血や貧血、痔にも効果が期待されるとあります。

【マツタケ】

香り成分マツタケオールや桂皮酸メチルには、食欲増進、消化酵素の分泌を促す作用、ガン予防などの働きがあると言われています。

食物繊維や鉄分も多く含みます。

<参考サイト>

・世界の健康食 “きのこ”

https://www.hokto-kinoko.co.jp/corporate/kenkyu/sekainokenkou/

・キノコを食べて健康に

https://www.minamitohoku.or.jp/kenkokanri/200510/kinoko.htm

・意外に知らない?!きのこの魅力

https://www.karadakarute.jp/hlp/column/detail/74

・お悩み別!きのこの種類と栄養効果

https://www.gaspo-kinokoya.com/blog/blog_detail/index/987.html

・毎日グリル部「冬の不調に効く黒い食材」

https://www.mainichigrillbu.com/column/694

⑤ キノコをよりおいしく、ヘルシーに食べるには?

ここまでで調べてきたように、どうやらキノコ類は美味しいだけでなく、健康に良さそうな食べ物であることが分かります。

しかしながら、高価であったり、量が取れなかったり、お料理のレパートリーも限られたりするのではないでしょうか。

そこで、せっかくなので、キノコの旨みと豊富な栄養を逃さず食べる、ちょっとしたコツも調べてみました。

皆様の食生活にお役立ていただけましたら!

<下ごしらえや調理方法として>

【日光を当てる】

キノコ、特にシイタケに多く含まれるエルゴステリンは、日光に当たるとビタミンDになります。

調理前に30分~1時間ほど天日干しするとよいとのこと。

【洗わない】

菌床栽培のキノコはとても清潔な環境で栽培されているので、洗わずに調理してよいそうです。

洗うことで風味が落ちる、劣化が早くなる、水溶性の栄養が逃げるなどのデメリットがあります。

日本ではキノコに使用できる農薬の質や量が決められ、厳しく管理されているうえ、無農薬で栽培している農家も多いので、残農薬を気にする必要はあまりないそうです。

ナメコやマッシュルーム、天然のキノコなどは洗ったほうがよいとのこと。

【大きめに、手で割く】

キノコは細かく刻むより手で裂くことで、食物繊維が無駄なく摂取できます。

【冷凍する】

冷凍すると細胞壁が壊れ、その状態で調理することで旨みや香りが溶け出しやすくなります。

【熱を加えすぎない】

栄養分や香り、旨みを活かすには、熱を加えすぎないほうがよいようです。

<食べ方として>

【煮汁ごと食べる】

ビタミンB群やカリウムは水に溶け出しやすいので、水分と一緒に調理する場合は、煮汁ごと食べるようにするとよいそうです。

【油と一緒に摂る】

ビタミンDは脂溶性なので、油と一緒に摂ると体内への吸収率がアップします。

【カルシウムと一緒に摂る】

牛乳や小魚などのカルシウム豊富な食材と一緒に食べると、ビタミンDの働きでカルシウムの吸収率がアップします。

【グルタミン酸のだしと合わせる】

キノコの主な旨味成分はグアニル酸ですが、昆布やトマトなどの旨味成分であるグルタミンと組み合わせることで、旨味が10倍以上アップするそうです。

<参考サイト>

・きのこの栄養をムダなくとるには?簡単レシピもご紹介

https://magokoro-care-shoku.com/column/howto-get-nutrition-mushrooms/

・きのこは洗う?洗わない?風味が落ちない下ごしらえ方法

https://www.haseko.co.jp/branchera/magazine/article/recipe-technic27.php

・【水洗いはNG? 】きのこの栄養&食べ方のコツを正しく知ってパワーアップ!

https://tg-uchi.jp/topics/3166

・きのこの栄養素を余すことなく吸収できる効果的な調理法とは?

https://www.hokto-kinoko.co.jp/kinokolabo/kinkatu/16738/

・きのこの栄養と調理

https://nittokusin.jp/kinoko/contents/cooking/cooking.html

・きのこの効果や栄養とは?おすすめの調理法や選び方、食べ方も紹介

https://www.dr-recella.com/recellaterrace/journal/beauty-technique/mushroom-effect

⑥ 素麺に練り込まれているキノコ

キノコを使った加工品の代表的なものには、干しシイタケや乾燥きくらげ、水煮などがあります。

他にも出汁パックやレトルト食品、調味料など、日々の食卓で使えるものがいろいろ販売されています。

キノコを麺に練り込むには、粉末状にしたものが使われることが多いようです。

市販されているキノコの粉末の種類を調べてみると、なじみの深いマイタケ、エノキ、マツタケ、ヒラタケ、マッシュルームなどがありました。

またトリュフ、ポルチーニなどは、パスタに練り込まれているものもありますよね。

他にも、ヤマブシタケ、チチタケ、カバノアナタケといった、あまり聞いたことのないキノコの粉末も販売されているようです。

栄養価が高くサプリメントに加工されているものもありました。

キノコを練り込んだ4つの素麺(麺)について、調べてみました。

【きくらげ】

「きくらげ」は、生はプリプリ、乾燥したものはコリコリした食感が特徴で、中華料理の食材としてよく使われるキノコです。

ゼラチン質ですが、乾くと縮んで硬い軟骨質になります。

かつては中国から輸入した乾燥きくらげが一般的でしたが、最近では国内の生産量が徐々に増加しており、生のものも流通するようになってきました。

きくらげは低カロリーで、生活習慣病の予防に役立つ食物繊維や、骨や歯を丈夫にする働きを持つビタミンD、体の調子を整えてくれる鉄分やカルシウムなどのミネラルを豊富に含みます。

石井製麺所では、希少な香川県産きくらげを粉末にして素麺の生地に練り込んでいます。

ぷりぷりつるるんとした独特の食感を楽しめる細麺タイプで、温かいお出汁との相性がバッチリです。

また滋賀県高島市にある廃校を利用して栽培した生きくらげと、デトックス効果が期待できる竹炭の粉末を練り込んだ素麺もあります。

ツルンとした舌触りと歯ごたえの良さが特徴だそうです。

【シイタケ】

「シイタケ」は、煮物に炒め物、汁物にと幅広く使える身近な食材。

食物繊維をはじめ、カリウムやビタミンD、うま味成分のグアニル酸も含まれています。

天日干しした乾燥シイタケには、骨や歯の健康に役立つビタミンDが特に豊富に含まれます。

また特有成分のエリタデニンは、コレステロール値を下げる、血流をスムーズにする、血圧を低下させるなどの働きがあり、生活習慣病の予防が期待できるそうです。

こんがり焼きあげた大分県産シイタケの粉末を限界の量まで練り込んだ、少し色の付いた素麺があります。

のどごしが良く、かすかなシイタケの旨みが口に残るそうです。

【ハナビラタケ】

「ハナビラタケ」は、もともと高地に生息するキノコですが、標高300mほどの奈良県三輪山のふもとで発見されました。

キノコ研究者により通年栽培が実現し、「やまと花びらたけ」という名前で販売されるようになったそうです。

このハナビラタケのピューレを生地に練り込み、三輪の伝統的な手延べ製法でつくられた素麺は、もっちりした食感と豊かな風味が味わえるとのこと。

もっちり感の秘密は、ハナビラタケに多量に含まれるβ-グルカンだそうです。

β-グルカンは多糖類のひとつで、免疫力を向上させるなどの働きがあると言われています。

ハナビラタケは他のキノコに比べてβ-グルカンの含有量が非常に多く、健康食品としても注目されているそうです。

※写真はイメージ。写真はPhotoACの『ハナビラダケ』より

【タモギタケ】

「タモギタケ」は主に北海道や東北地方に自生するキノコで、グルタミン酸、イノシン酸、グアニル酸といった旨味成分をバランスよく含み、地元では「だしの王様」と言われるほどだそうです。

免疫力アップが期待できるβ-グルカンや、活性酸素の働きを抑える抗酸化成分のエルゴチオネインなどを豊富に含み、その機能性も注目されています。

兵庫県淡路島でキノコ栽培や販売を手掛けておられる会社の2018年7月のブログで、タモギタケを練り込んだ「たもぎそうめん」が紹介されていましたが、それ以上の情報を見つけることができず、現在も販売中かどうか分かりませんでした。

※写真はイメージ。写真はPhotoACの『タモギダケ』より

先日、お伺いさせていただいた企業の社長様から、「地元のものを大切に、共に育てていくことが必要」だとお話を伺いました。

物珍しいから“混ぜる”のでなく、きちんと目的を持ち、地域の企業、農家さんたちと力を合わせて商品開発することの大切さを強く感じたところです。

<参考サイト>

・詳しく知って楽しく食べよう!おいしいきのこ図鑑

https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/2110/spe1_02.html

・キクラゲの栄養と驚きの効能まとめ

https://www.gaspo-kinokoya.com/blog/blog_detail/index/222.html

・まるごとさぬきくらげ!さぬきくらげ麺セット!

https://www.tabechoku.com/products/156404

・きくらげ黒麺

https://kyoeikinoko.base.shop/items/50109876

・実は栄養豊富!シイタケの栄養と効能まとめ

https://www.gaspo-kinokoya.com/blog/blog_detail/index/580.html

・産地直送 「陽より子素麺セット」

https://www.otoriyose.site/shopdetail/000000000855/

・ハナビラタケ入り、花びらそうめん

https://kinoko-design.com/SHOP/KD001.html

・漲る!地方食材「やまと花びらたけ」

https://cuisine-kingdom.com/yamatohanabiratake/

・「だしの王様」の異名を持つ たもぎ茸。

https://www.sapporobeer.jp/hanjo/rise/backnumber/2017w-a/shokuzai/shokuzai001.html

・たもぎそうめん

http://www.kinshoku.com/?month=201807

⑦ 《美味しい手延べ麺》手延べきくらげ麺 編

小豆島を代表する食品のひとつに「佃煮」があります。

醤油づくりが盛んであった小豆島で、戦後、食糧難が続く中、サツマイモの芋づるを島の醤油で煮てつくったのが小豆島の「佃煮」産業の始まりのきっかけだったそうです。

小豆島には佃煮を製造・販売されるお会社様が多くあり、その中でも大きな企業様から「自社で人気の香川県産きくらげを、小豆島の食品の代表のひとつである素麺に練り込んで商品化できないだろうか」とご相談をいただきました。

しょうどしま長命草を練り込みつくった製法を応用して、早速、製造に取り掛かりましたが、予想に反して早くに完成させることができました。

どうやら、きくらげに含まれる成分と小麦粉の成分が反応を起こして、ぷりんぷりんの麺を形成し、製造しやすかったということがあとから分かりました。

また、ちょうど薬膳の勉強をしていたところで、黒の食べ物、中でも「黒きくらげ」はとても健康に良い物だということを知りました。

そしてなにより、麺に練り込んだきくらげの香りが良く、また温かくして食べる際にスープに付け込むとその旨みが溶け出すようで、美味しさも新しい気づきとなりました。

成形しやすく、健康に良く、香り・味も良い「小豆島手延べきくらげ麺」は、健康に役立つ素麺づくりを目指す石井製麺所にとって、とても大切なひとつとしてラインアップに加わりました。

白い素麺とは違った、食感やのど越し、風味をぜひお楽しみください。

《石井製麺所オンラインショップ》 https://141seimen.thebase.in/

《小豆島手延べきくらげ麺》 https://141seimen.thebase.in/items/69195855

『お!いしい けんぶんろく』について

本ブログでは、色々な産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、様々な素麺の情報を発信できれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。

色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。

【お!いしい けんぶんろく】 Vol.22

麺究者への道/蕎麦を研究してみる

暑さ寒さも彼岸まで…とはよく言ったもので、小豆島も彼岸を過ぎ朝晩が涼しくなってきました。

秋の虫の音も一気に秋めいて、冷たいお素麺の時期から、温かいお出汁が恋しい季節となりました。

(このブログを書いている日中は、まだまだ暑いのですが…)

皆様のお住まいの地域ではいかがでしょうか。

さて、秋といえば新蕎麦の季節!

と当たり前のように思っていたのですが、蕎麦について調べると、なんと新蕎麦の季節は2回あるそうですね。

関東方面で勤めていた頃には、秋になると蕎麦が食べたくなるな〜と思っていましたが、違いは蕎麦の産地の差だとか。

「新蕎麦」と麺類で「新」が付くのは蕎麦だけ(だと思うのですが)。

原料になる蕎麦の季節感というか、旬のものという感じがして、表現が日本人らしいですね。

蕎麦と言えば一般的に、穀物の蕎麦の実を使った蕎麦粉を加工した麺のことを指します。

中華そばとの対比で「日本そば」と呼ばれることも。

全国製麺協同組合連合会では、原料において蕎麦粉30%以上・小麦粉70%以下の割合で混合したものを「日本そば」と呼んでいるそうです。

現在食べられている麺状の蕎麦は「蕎麦切り」と言うそうです。

蕎麦切りの技術が取り入れられるまでは、粒のままお粥のようにして、また蕎麦粉を熱湯でこねて餅状にした「そばがき」や、蕎麦粉を水で溶いて焼いた「そばやき」として食べられていたようです。

今回は、いわゆる「蕎麦」について、その歴史や製法、全国各地での食べられ方や世界の蕎麦事情などを調べてみました。

時代劇やドラマを見ていると、蕎麦やうどん(特に関西とか?)を食べるシーンは出てきますが、素麺の出演のチャンスは見かけません。

きっと、それだけ愛されるには秘密があるはずです。

その“蕎麦の秘密”に迫ってみたいと思いますので、今回もお付き合いの程よろしくお願いいたします。

【目次】

① 秋の季語でもある「新蕎麦」、実は年2回味わえる!

② 日本三大蕎麦をはじめ、多彩なご当地蕎麦がある!

③ 蕎⻨の歴史は稲作より古い!参勤交代で全国へ普及!

④ 粉の挽き方、製粉の度合い、つなぎの割合などによって多様!

⑤ 年越し、節分、引越し…行事食としての蕎麦

⑥ 蕎麦に合わせる具材や薬味はバラエティ豊か!

⑦ 「蕎麦切り」以外の形状で食べる風習が各地に!

⑧ 世界中で愛される蕎麦を使った料理

⑨ 《美味しい手延べ麺》手延べ麺 蕎麦風味 編

① 秋の季語でもある「新蕎麦」、実は年2回味わえる!

「新蕎麦」は、蕎麦の実の収穫から提供までの期間が約1~2カ月の蕎麦をさす言葉。

蕎麦ならではの風味が楽しめる新蕎麦は、歳時記では秋の季語ですが、実は夏蕎麦と秋蕎麦の2種類あるそうです。

【夏蕎麦】4月上旬~8月中旬

長野県の「しなの夏蕎麦」が有名で、種まきから収穫が約50日間と短い。

別名「夏新(なつしん)」。

香りは淡く、秋蕎麦より清涼感のある味わいが特徴。

【秋蕎麦】10~12月

茨城県の「常陸(ひたち)秋蕎麦」や群馬県の「上州秋蕎麦」などが有名。

別名「秋新(あきしん)」。

芳醇で豊かな香りとほんのりとした甘さがあり、きれいな緑色が特徴。

蕎麦の生産量1位でシェア4割以上を占める北海道では、年に一度しか収穫されないため、夏蕎麦と秋蕎麦の区別はないそうです。

ちなみにシェア2位は長野県、3位栃木県、4位茨城県となっています。

<参考サイト>

・日本そば

https://zenmenren.or.jp/raw_noodle_iroiro/japanese_soba/

・新蕎麦は「秋蕎麦・夏蕎麦」の年2回!時期や味わい・産地など特徴の違いを比較して紹介!

https://chisou-media.jp/posts/3852

・【都道府県】蕎麦(そば)の産地・生産量ランキング

https://urahyoji.com/crops-soba/

② 日本三大蕎麦をはじめ、多彩なご当地蕎麦がある!

全国各地で食べられている蕎麦ですが、「日本三大蕎麦」と言われるものをご存知でしょうか。

どれも歴史があり知名度の高いもので、その地の名物となっています。

【わんこそば】(岩手県)

蕎麦を少量ずつ椀に入れて提供します。

客の近くに給仕人がいて、蕎麦を食べたら即座に蕎麦を継ぎ足していく、独特の提供方法が有名です。

温かい蕎麦を、あらかじめ濃いめの麺つゆにくぐらせてあるそうです。

わんこそばの起源には2つの説があります。

安土桃山~江戸時代初期の大名・南部利直が花巻で漆の器に入った蕎麦を食べたのが起源という説と、大正時代の内閣総理大臣・原敬が盛岡に帰省した際「蕎麦はわんこ(お椀)に限る」と言ったことが起源という説だそうです。

【出雲そば】(島根県)

蕎麦の実を丸ごと挽いてつくった蕎麦粉を用いるため、香りや風味が強い蕎麦。

やや黒っぽい色あいで、コシが強くのどごしがしっかりしています。

冷たい「割子そば」と、温かい「釜揚げそば」の2通りで食べられています。

江戸時代の大名・松平直政が1638年に島根県を訪れた際、信州の「蕎麦切り」を出雲に伝えたのが発祥とされています。

【戸隠そば】(長野県)

蕎麦の実の甘皮を除かず、麺棒1本で丸延ししてつくられる蕎麦。

「ぼっち盛り」という提供方法が特徴で、水をほとんど切らず、一口大にして円形のざるに盛り付け、薬味に辛み大根を添えます。

1709年におもてなしのための特別な料理としてふるまわれたという記録が残っています。

日本三大蕎麦以外にも、ご当地蕎麦として知られるものがたくさんありますので、いくつかご紹介します。

【深大寺そば】(東京都)

調布市の深大寺で来客用に振る舞われたのが起源。

良質な湧き水が豊富で蕎麦の栽培に適していた。

温かい蕎麦に醤油ベースのつゆがかけてあるもの、冷たい蕎麦を濃いめのつゆにつけながら食べるもの、冷たい蕎麦に冷たいつゆがかけてあるものがある。

【へぎそば】(新潟県)

小千谷市や十日町市の名物。

「へぎ」と呼ばれる木の器に、「手繰り・手振り」という方法で、一口サイズで盛り付けられている。

布海苔(フノリ)という海草をつなぎに使い、コシの強さとのど越しの良さが特徴。

【更科そば】(長野県)

激しい寒暖差や澄んだ山水から、蕎麦の栽培に適しており、地域によって色や風味が異なる。

様々な味わいを楽しめる信州蕎麦の中でも「更級そば」は、白っぽい色とさっぱりした風味、つるつるしたのどごしの良さが特徴。

【越前おろしそば】(福井県)

やや太めで黒っぽく、コシの強い蕎麦に、辛味大根おろし、ネギ、鰹節をたっぷり乗せ、直接出汁をかけて食べるのが一般的。

つけ汁に大根おろしを入れて食べるスタイルもあるとのこと。

【にしんそば】(京都府・北海道)

温かいかけそばの上に、骨まで柔らかく煮た身欠きニシンの甘露煮をのせる。

北海道では、汁は関東風で濃い色をしていて出汁も濃いのが特徴で、京都は薄い味付けの出汁が特徴。

ニシンの脂と旨味が溶け出し、食べ進めるとコク深い味わいへの変化が楽しめる。

京都市民は年越し蕎麦として「にしんそば」を食べることも多いのだとか。

※写真はPhotoACの「にしん蕎麦 京都 神護寺にて」より

【出石そば】(兵庫県)

「出石皿そば」とも呼ばれる。

お皿に盛られた蕎麦を、ネギやゴマ、ショウガなどの薬味をたっぷり入れたつゆにつけて食べる。

【瓦そば】(山口県)

下関市豊浦町で生まれた郷土料理。

熱々の瓦の上に、茶蕎麦と錦糸卵、牛肉、レモン、ネギなどの具材をのせ、温かいつゆにつけて食べる。

【祖谷そば】(徳島県)

つなぎなしで仕上げた素朴な味わいで、一般的なものよりも短く太い形が特徴。

祖谷は良質な蕎麦の産地で、麺としてだけでなく「そば米」として実のまま食す文化もあるとのこと。

<参考サイト>

・日本三大そばの歴史を紹介!蕎麦が全国に広まった理由も考察

https://www.sobahonda.co.jp/blog/japan-soba-history/

・本場で食べたい!わざわざ食べに行きたい日本全国のご当地そば10選

https://www.nta.co.jp/media/tripa/articles/68a9C

③ 蕎⻨の歴史は稲作より古い!参勤交代で全国へ普及!

蕎麦の実の原産地は、中国の江地と呼ばれる東チベット、四川省、雲南省の境界領域と言われています。

日本では、高知県の遺跡から9300年前の蕎麦の花粉が出土しており、埼玉県の遺跡からは3000年前の蕎麦の種子が発見されています。

稲作より古くから蕎麦が栽培されていたと考えられます。

初期の蕎麦は、現在のような麺状ではなく、粒のまま粥として食べられていたようです。

殻が硬く脱穀が難しかったことから、稲のように主食にはならなかったと考えられています。

蕎麦はやせた土地でも育つ強い植物なので、奈良時代の「続日本紀」によると、飢饉を防ぐために栽培が推奨されていたそうです。

鎌倉時代には中国から石臼(いしうす)の技術が伝わり、蕎麦粉を大量に挽くことができるようになりました。

「そばがき」と呼ばれる団子やもちのような蕎麦を、箸でちぎり汁につけて食べていたそうです。

室町から江戸時代初期、麺状の「蕎麦切り」が生まれました。

長野県の「定勝寺文書」という書物に、戦国時代の天正2年(1574年)に「蕎麦切り」が振る舞われたという記録が残っています。

江戸時代には、蕎麦は各諸大名から将軍家へ献上されるほどの高価な食べ物となりました。

江戸時代の前半までは蕎麦よりうどんが主流だったらしく、また当時醤油は高価だったため、一般的に出回るようになるまで蕎麦つゆは味噌でつくられていたようです。

18世紀中頃から、江戸中に3千軒とも言われるほど蕎麦屋が増え、屋台の蕎麦も登場します。

江戸時代後期には、蕎麦粉と小麦粉を混ぜた「二八蕎麦」などが広く出回り、現在のように茹でる蕎麦が主流となったそうです。

それに対して、蕎麦粉だけで打った「十割蕎麦」はつなぎにくく切れやすいので、当時は蒸籠にのせて蒸し、そのまま提供していたようです。

現在も「盛りそば」を「せいろそば」と呼ぶのはその名残だそうです。

各地の大名が、参勤交代で江戸から領地に戻る際に「蕎麦切り」の技術を持ち帰ったことで、全国に普及し、土地ごとの特色が反映されてご当地蕎麦が発展していったと考えられます。

蕎麦は東日本でのイメージがありますが、決してそうではないことが分かります。

ただ、元々は寒冷地でも育つ蕎麦が東日本で盛んになり、その食文化も深く根付いたと考えられます。

産地で有名な出雲や出石は西日本に位置しますが、山陰や山間部の雪の多い地帯で、上述の参勤交代にあわせて寒冷地でも育つ食物として持ち込まれ盛んになっていったのでしょう。

ちなみに、西日本でうどんや素麺のイメージがあるのは、温暖な地域であり、米の二毛作として小麦栽培が盛んになったためと考えられます。

こういった、気候や食物の栽培の拡がりが日本の食文化の拡がりや分布に影響するのは、当然のことなのかも知れませんね。

もうひとつちなむと、現在の蕎麦屋には必ずと言っていいほど日本酒が置いてありますが、その起源は江戸時代にあります。

豊島屋十兵衛門という人が、商人や武士などをターゲットにした食事処兼酒場を生み出しました。

そこで提供されていたのが蕎麦です。

注文を受けてから切って茹でるので、提供するまでに時間がかかります。

それを待っている間に焼き海苔や蕎麦味噌などをつまみにして日本酒を飲み、お酒がなくなる頃に蕎麦がちょうど出来上がり食べる、という流れが一般的になりました。

現在でも“蕎麦屋と言えば日本酒”というのはその名残のようです。

<参考サイト>

・蕎麦のルーツと歴史

https://sobadou.com/sobanorekisi/

・蕎麦屋になぜいつも日本酒が置いてあるの?実は深い日本酒と蕎麦の関係

https://www.sakebayashi.com/sake-ryori-soba

④ 粉の挽き方、製粉の度合い、つなぎの割合などによって多様!

私たちが食べている蕎麦は、どのように製粉、製麺されるのでしょうか。

収穫した状態の、硬い皮(そばがら)がついたままの蕎麦の実を「玄そば」と言います。

玄そばを乾燥させ、付着している不純物を取り除き、表面をピカピカに磨きます。

そしてそばがらを割って中の実を分離させ、製粉します。

蕎麦粉の挽き方は大きく2通りに分けられます。

【石臼挽き】

上下の石の間に溝が掘ってあり、そこを通らせることにより製粉する。

熱を持ちにくい製法なので、風味が残りやすいのが特徴。

【ロール挽き】

回転する2本のロールの間に蕎麦の実を通して製粉する。

比較的短時間で大量に製粉できる。

蕎麦粉は製粉の度合いによって、香りと風味が変化します。

一般的に4通りに分けられるようです。

【更科蕎麦】

製粉する際、最初に出てくる胚芽や内層粉は「1番粉」、1番粉だけで打った蕎麦は「更科蕎麦」と呼ばれ、真っ白に仕上がる。

香りは強くないがのどごしが良く、甘みがある。

【藪蕎麦】

次に出てくる中層粉は「2番粉」、「藪蕎麦」と呼ばれ、蕎麦らしい灰色を帯びていて、香りや甘み、つるりとした食感のある麺になる。

製菓用や韓国冷麺の素材としても用いられる。

【田舎蕎麦】

最後に出てくる外層粉は、甘皮ともいい「3番粉」と呼ばれる。

栄養が凝縮されており、蕎麦らしい香りも楽しめるのが特徴。

1〜3番粉を使用した「田舎蕎麦」は色もぐんと濃くなり、黒っぽい麺になる。

【挽きぐるみ】

甘皮を残した蕎麦の実を挽いたものと、「玄そば」を引いたものの2種類がある。

「出雲そば」には「玄そば」が使われており、より黒っぽい麺に仕上がる。

蕎麦粉はデンプンが少なく切れやすいため、小麦粉などをつなぎとして使うことが多いです。

蕎麦粉とつなぎの割合を示す名称には下記のようなものがあります。

【二八蕎麦】

つなぎの小麦粉が2割・蕎麦粉が8割の割合でつくられた蕎麦のこと。

【十割蕎麦】

100%蕎麦粉でつくられた蕎麦のこと。

蕎麦の打ち方は、大きく5段階に分けられます。

【①回 し】 粉に水を何回かに分けて加え、混ぜ合わせながら生地をまとめていく。

【②こ ね】 こね鉢に押し付けるようにして、蕎麦玉の表面がつるつるになるまでこね上げる。

【③延ばし】 のし台に打ち粉を振り、蕎麦玉を手のひらで押し広げ、打ち粉を振って麺棒で広げる。

【④たたむ】 均一に伸ばした生地を、蕎麦切り包丁の刃の幅より短くなるようにたたむ。

【⑤切 る】 できるだけ同じ厚さ・太さになるよう、垂直に切っていく。

おいしい蕎麦の三つの条件「3立て」をご存知でしょうか?

「挽きたて」=製粉してすぐの粉を使い、「打ち立て」=打ったばかりの生地を包丁で切り、「茹でたて」=ゆで上げて素早く水切りして提供。

さらに新蕎麦の季節は「採れたて」を加えた「4たて」とも言われています。

<参考サイト>

・美味しい手打ちそばができるまでの過程を紹介します

https://sobashin.jp/211/

・そばを学ぶ ~そば粉の種類~

https://matsuyaseifun.co.jp/soba/study/type/

・そばの製粉で風味や香りが全く異なる!よく聞く「挽きぐるみ」とは?

https://www.sobahonda.co.jp/blog/soba_hikigurumi/

・そばの散歩道 めんの数字あれこれ

https://www.nichimen.or.jp/know/number/04/

・そば打ち初心者でもわかる!手順を理解すればそば通の仲間入り。《そば打ち編》

https://www.sobahonda.co.jp/blog/sobauchi-2/

・16. そばは三たてでいただくべし

https://www.nikkoku.co.jp/entertainment/sobajiten/016.php

⑤ 年越し、節分、引越し…行事食としての蕎麦

蕎麦は日常的に食べられる料理ですが、年中行事や引っ越しなどの際に食べる行事食としての一面もあります。

いくつかご紹介します。

【年越しそば】

大晦日に食べる蕎麦は、「晦日(みそか)そば」と呼ばれていました。

また、正月を迎えると数え年で一歳年をとるとされていたことから「年取りそば」とも呼ばれました。

蕎麦は長く伸びることから長寿への願いや、災厄を断ち切る意味あい、また「打つ」ものなので、相手を討つ、つまり勝つ、という意味もあるそうです。

【節分そば】

“本来”の「年越しそば」は、実は節分に食べる「節分そば」が「年越しそば」だったそうです。

江戸時代中頃から、江戸市中では毎月の晦日(月末)や節分(立春・立夏・立秋・立冬それぞれの前日)に蕎麦を食べる風習があったそうですが、今では特に立春の前日を指して節分と呼ばれるようになっています。

立春の前日の節分は“大寒”の最終日で、冬から春への節目の日です。

そのため江戸時代には、大晦日ではなく節分を本当の年越しと言う考え方があったそうで、研究家の方によれば“本来”の「年越しそば」は、「節分そば」と言うことになるそうですよ。

今でも東京・調布市の深大寺などでは、節分(立春の前日)に「節分そば」を食べるイベントが行なわれています。

【引越しそば】

江戸時代中頃、江戸の庶民が引越しの挨拶として蕎麦を配るようになりました。

これには、安価で喜ばれる、「末永くおそばに」「蕎麦のように細く長いお付き合いを」の意味がある、などと言われています。

大正時代には「そば切手」という、蕎麦店が発行する食事券や商品券のようなものを配るようになりました。

その後、引越しの挨拶用に「そば切手」を購入するついでに、新居で自分たちが食べる蕎麦を注文する人が増え、自分たちのために新居で食べるものという考えが広まったと考えられています。

<参考サイト>

・年越しそばをなぜ年末に食べるのか、その理由と由来について【日本料理研究家が回答します】

https://www.gnavi.co.jp/dressing/article/21329/

・引越しそばを配ったり、食べたりする理由と由来とは?食べるタイミングはいつ?

https://jpnculture.net/hikkoshi-soba/

⑥ 蕎麦に合わせる具材や薬味はバラエティ豊か!

素麺やうどんと同様、蕎麦にもいろいろな具材や薬味を組み合わせることで、味わい方が広がります。

主なものをご紹介します。

<具材>

【天ぷら】

「天ぷらそば」といえばエビの天ぷらが定番、かき揚げやイカ天、ちくわ天なども合う。

蕎麦屋が天ぷらそばをメニューの主流にしたのは1827年〜1837年頃、江戸時代、蕎麦の屋台が増えたのと同時期に天ぷらの屋台も増えたとのこと。

天ぷらの屋台で天ぷらを購入した客が、蕎麦屋の屋台の蕎麦にトッピングして食べたのが始まりと考えられているそうです。

冷たい蕎麦と天ぷらを組み合わせた「天ざる」「天もり」「天せいろ」などのメニューでは、蕎麦と天ぷらが別々に提供され、温かい天ぷらそばの場合は、別々に提供される店と、かけそばの上に天ぷらがのっている店の2通りあるようです。

前者の天ぷらは衣が薄く、後者の天ぷらは衣が厚い傾向にあるようで、やはりきちんと美味しく食べる工夫がされているようです。

天ぷらを揚げる時に出た天かすをのせたそばを、関東では「たぬきそば」と呼ぶそうで、その語源は天ぷらのタネを入れない「たねぬき」が転じて「たぬき」になったという説が有名なようです。

【油揚げ】

さて、関西でよく聞く「きつね」と「たぬき」問題をご存じでしょうか。

分かるような分からないようなメニュー名なので整理してみます。

関東圏では、『きつね』というと甘辛く炊いた油揚げがのった蕎麦やうどんを指し、一方、『たぬき』といえば天かすをのせた蕎麦やうどんのことを指すそうです。

ところが、大阪では、『きつね』は、油揚げがのったうどんを指し、『たぬき』は、油揚げがのった蕎麦を指します。

つまり、大阪では『きつね=うどん』と『たぬき=蕎麦』と定義が違うようです。

正直、知らなかったです(苦笑)

【玉子】

かけそばの上に落とした生卵を月に見立てた「月見そば」も、定番メニュー。

【山菜】

春の味覚である山菜のほろ苦さが、味のアクセントに。

【肉】

甘辛く炊いた肉をのせる。肉の種類は牛・豚・鶏とさまざま。鴨肉とネギをのせたものを「鴨南蛮そば」と呼ぶ。

【とろろ】

かけそばにすりおろした長イモをのせると、出汁にとろみがついて麺に絡みやすくなる。冷たい蕎麦にも相性抜群。とろろと山菜やなめこ、オクラ、納豆などのネバネバ食材を組み合わせても。

<薬味>

【ネギ】

関東では白ネギ、関西では青ネギが一般的。白ネギをぶつ切りにして焼き、具材として合わせても。ネギに含まれるアリシンが、ビタミンB1の吸収を高めてくれる。

【ワサビ】

冷たい蕎麦に欠かせない、鼻から抜ける香りと辛みがたまらない薬味。辛み成分シニグリンが、ビタミンB2の働きを助けてくれる。

【大根おろし】

江戸時代初期には辛味大根のおろし汁に蕎麦をつけて食べていたそう。ジアスターゼが消化を助けるので、冷たい蕎麦をよりさっぱりと食べたい時に最適。

【唐辛子】

ピリッとした辛みが味のアクセントに。カプサイシンが消化吸収を高めてくれる。

【海苔】

ざるそばに欠かせない刻み海苔。柔らかい食物繊維が含まれ、穏やかな整腸作用を促してくれる。

【梅干し】

さっぱりとした口当たりで、二日酔いや胃腸が弱っている時に最適。

【ごま】

香り高く、リノール酸やオレイン酸、ビタミンEなどの栄養も豊富。

【ショウガ】

味を引き締めてくれるショウガは、体を温める働きがある。

【ミョウガ】

独特な香りはアルファピネンという成分で、血行促進や発汗作用が期待できる。

【大葉】

千切りやみじん切りにして、爽やかな香りを加える。β-カロテンに抗酸化作用や免疫を高める働きがあると言われる。

<参考サイト>

・そば屋の天ぷらそばの特徴。どっちが好きですか?(北松戸 そば・うどん 手打ちそば長幸)

https://teuchisoba-nagayuki.jp/?p=5997

・そばに合う具材のトッピングはこれ!温、冷に分けて紹介するよ

https://magickitchen.blog/soba-ingredients/

・【栄養士監修】蕎麦に合う薬味はこれだ!定番から意外なものまで30選

https://sobar.jp/2018/03/30/%e8%95%8e%e9%ba%a6%e3%81%ab%e5%90%88%e3%81%86%e8%96%ac%e5%91%b3%e3%81%af%e3%81%93%e3%82%8c%e3%81%a0%ef%bc%81%e5%ae%9a%e7%95%aa%e3%81%8b%e3%82%89%e6%84%8f%e5%a4%96%e3%81%aa%e3%82%82%e3%81%ae%e3%81%be/

⑦ 「蕎麦切り」以外の形状で食べる風習が各地に!

蕎麦と言えば麺状の「蕎麦切り」を思い浮かべますが、麺以外の形状の蕎麦料理が伝わる地域もいろいろあります。

こう見ると、東日本で蕎麦文化が大切にされてきていることが分かるような気がします。

【そばかっけ】(青森県・岩手県)

青森県南部から岩手県北部にかけて伝わる。

「欠片(かっけ)」とは、切れ端またはかけらの意味、「はっと」とも言われる。

蕎麦生地を延ばして三角形に切り、大根と豆腐を煮た鍋の中に入れ、浮き上がったらネギ味噌またはニンニク味噌をつけて食する。

【うちわ餅】(秋田県・岩手県)

蕎麦粉を熱湯でこねて握りこぶしの大きさに分け、平串に刺して棒状に延ばし、さらにうちわのような丸い形に成型して茹でる。

すりつぶしたエゴマに味噌砂糖を加えまぜて混ぜたものを塗り付けて焼くが、クルミ味噌をつける場合も。

お客様をもてなすお菓子としてつくられた。

【ほど焼き】(岩手県)

「火床焼き」と呼ぶ地方も。

蕎麦粉を水で溶いてつくった団子の中に、小豆餡や黒砂糖とミルクを入れて包み、柏の葉で包んで囲炉裏の熱い灰の中で蒸し焼きにする。

【柳ばっと】(岩手県)

遠野周辺で、軽いおもてなしに用いられた。

「柳葉」または「てこすりだんご」とも。蕎麦粉を水でこねて寝かせ、小さくちぎり、親指で平らに延ばして柳の葉の形にする。

大根、舞茸、鶏肉などと合せて味噌仕立ての具にしたり、茹でてネギ味噌や酢味噌をつけたりして食べる。

【梁越(はりこ)しまんじゅう】(長野県)

南佐久郡川上村周辺に伝わる蕎麦焼き餅。

蕎麦粉を振り入れた椀の中に、ネギ味噌を混ぜた蕎麦玉を入れ、上からも蕎麦粉を入れてお手玉のように放り上げながら丸め、丸くなったら柏の葉で包み、囲炉裏の熱い灰の中で蒸し焼きにする。

【そばおやき】(長野県)

蕎麦焼きもちのひとつ。

「そばがき」をそのまま丸い形にしたものや、その中に漬け物や小豆餡を包んで焼いたものがある。

【そばすべし】(徳島県)

三好市東祖谷山地区でつくられる。

イリコ出汁で人参、豆腐、鶏肉、大根の葉などを煮込み、汁をかき混ぜながら蕎麦粉を振り入れ、汁にとろみをつけて仕上げる。

【そば米(ごめ)雑炊】(徳島県)

祖谷地方の保存食品。「玄そば」を茹でて、乾燥・脱穀してそばがらを取り除き、おかゆの要領で炊く。

<参考サイト>

・日本と世界のそば料理

https://sobadou.com/sobaryouri/

⑧ 世界中で愛される蕎⻨を使った料理

いわゆる蕎麦は日本食の代表的なものですが、穀物の蕎麦で言えば、実は世界中の各地で蕎麦料理は食べられています。

いくつかの国の蕎麦料理について、調べてみました。

正直、知っているのはフランスの「ガレット」くらいでした。

【フランス】

蕎麦粉の「クレープ」や「ガレット」が食べられている。

【スロベニア】

一人あたりの蕎麦の消費量は日本より多い。日本の玄そばにあたる、外皮を取った「カーシャ」と呼ばれるものを、日本の米のように料理して食べる。また、粉にしてミルクに入れる、団子にする、そばがきのようなものにバターをつける、など多様な食べ方がある。

【イタリア】

きしめんのような形状の「ピツォケリ」という蕎麦粉のパスタがある。また、水でこねた軟らかいそばがきにグラッパという蒸留酒を少し入れ、スプーンですくって中にチーズを入れ素揚げにした「シアット」という料理も。

【ポーランド】

米のように蕎麦米として食べるのが一般的。蕎麦米を詰めたソーセージやマトン料理、豚料理などがある。

【チェコ】

蕎麦米を詰めたソーセージや、蕎麦ハーブ茶などが食されている。

【スイス】

「シュベッレ」というパスタ料理や、トウモロコシと蕎麦セモリナ粉からつくる「ボレンタ」という料理がある。

【ヒマラヤ諸国】

フライパンや直火で焼く、パインケーキやクレープ風のものが多い。ニンニクや唐辛子を入れたタレをつけて食べるのが一般的。

【ロシア】

「カーシャ」が主流。蕎麦粉を使ったパンケーキ「ブリヌイ」なども。

【中国】

内モンゴルや少数民族の間では日常的にそばが食べられてきた。

【南北朝鮮】

蕎麦粉を使った冷麺のほか、「ムー」と呼ばれる羊羹状の伝統的な料理がある。

<参考サイト>

・日本と世界のそば料理

https://sobadou.com/sobaryouri/

・【日本より蕎麦を多く食べる国は?】蕎麦の歴史がスゴかった!

https://muccarana.com/soba_history

⑨ 《美味しい手延べ麺》手延べ麺 蕎麦風味 編

手延べ麺 蕎麦風味は、実は、石井製麺所で素麺以外の手延べ麺、第一号なんです。

夏の素麺以外に、お客様にお喜びいただきたくて、先代の社長(父)と母が苦労して開発した手延べ麺だそうです。

今では、秋から冬、特に年末年始に人気の手延べ麺で、「年越し蕎麦にしています」というお客様もいらっしゃって、私どもも一生懸命手延べております。

手延べ麺で小麦粉の比率が高いことから、手延べ素麺の良いところを受け継ぎつつ、蕎麦の風味をお楽しみいただけます。

ツルツルッとしたのど越しに、もちもちっとした食感が普通の蕎麦とは違うところでしょうか。

暑い日には冷たくして「冷やし蕎麦」に、寒い日には温かいお出汁と甘辛い醤油だしのしみた油揚げをのせて「きつねそば」をいただきたいものです。

これから朝夕の寒暖も大きくなり、晩ご飯には温かい汁物も登場する機会が増えますね。

そんな時には、ぜひ石井製麺所の「手延べ麺 蕎麦風味」はいかがでしょうか。

《石井製麺所オンラインショップ》 https://141seimen.thebase.in/

《手延べ麺 蕎麦風味》 https://141seimen.thebase.in/items/12170119

『お!いしい けんぶんろく』について

本ブログでは、色々な産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、様々な素麺の情報を発信できれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。

色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。

【お!いしい けんぶんろく】 Vol.20

麺究者への道/パスタを研究してみる

先日、弊社の工場見学にもお越しいただいたShunくんがテレビ出演された「イキスギさんについてった」で、VTR出演ですが三代目も少し出演しコメントさせていただきました。

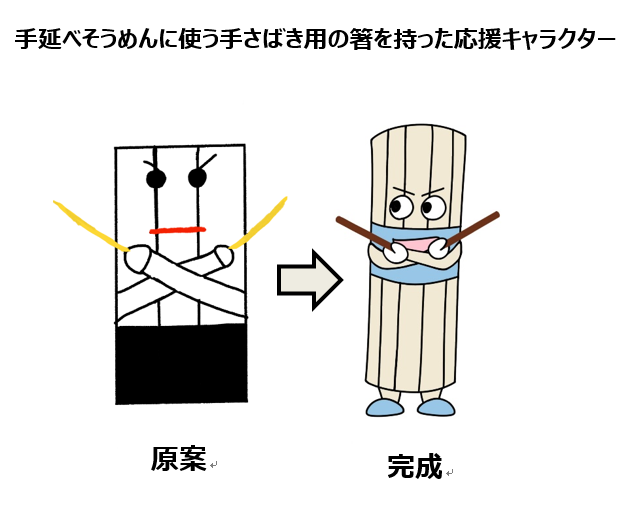

その放送も拝見いたしましたが、コンセプトを持って製品開発するShunくんの姿に感嘆と共感を覚えました。

素麺が好きすぎて…だけでなく、手延べ素麺業界で生産者さんが減っていく現状を危惧して、小学生のShunくんが手延べ素麺の認知度を上げようとするその姿、本当に勉強になりました。

石井製麺所でも、手延べ素麺の新しい形として、さまざまな新麺開発に取り組んでいます。

中にはOEMによる新麺のご相談や製造の委託をいただいています。

この世にあるいろいろな麺が食文化や食卓の変化に伴って進化したように、現代のライフスタイルに合う手延べ素麺を追い求めていきたいと思います。

今回の「麺求者への道」はパスタについてです。

パスタとは、小麦粉と水を練り合わせてつくられた麺食品を総称するイタリア語です。

ひと昔前まではミートソーススパゲティやナポリタン、マカロニサラダくらいしか知らなかったものですが、イタリア料理が日本での市民権を得て、今や本格的なイタリアンから和製パスタまで幅広いメニューが浸透している印象です。

しかも人気は衰えることなく、お店も専門店をはじめ居酒屋やレストラン、ファミリーレストランの業態でもイタリア料理は拡大しています。

パスタも素麺と同様に乾麺をはじめ、つくりたてを食べる生パスタもあり、奥が深く、幅も広い麺類を代表するものです。

パスタが嫌い…という人を見たことがありません。老若男女に愛される麺類のひとつですね。

今回は、パスタの製法や種類、日本でこれほど普及した背景や、食べ方などについて調べてみました。

今なお拡大するその人気の秘密に迫り、手延べ素麺の新しい方向性に活かせればと考えています。

今回もお付き合いの程よろしくお願いいたします。

【目次】

① パスタに適した性質の「デュラム小麦」が主原料

② 長さや太さ、形状は千差万別!

③ パスタの起源は古代ローマのおかゆ?

④ パスタとソースの組み合わせは無限!?

⑤ 所変われば料理も変わる!パスタ入りスープ

⑥ 《美味しい素麺》手延べレモン素麺 編

① パスタに適した性質の「デュラム小麦」が主原料

パスタに使われる小麦粉は、素麺やパン、天ぷら粉などに使われるものとは種類が異なるそうです。

「デュラム小麦」というグルテン含有量が多い硬質の小麦をセモリナ状(粗びき)にした、鮮やかな黄色の「デュラムセモリナ粉」で、良質のタンパク質を多く含み、弾力性に富むため生地を形成しやすく、ゆでても形がくずれにくいコシの強さが特徴です。

このデュラムセモリナ粉に水を加えてよく練り、生地をつくります。

穴の開いた金型(ダイス)から高い圧力をかけて押し出し、さまざまな太さや形のパスタに成形します。

これを適当な長さに切断し、高温の熱風で水分を取り除いて乾燥させます。

ロングパスタは乾燥させてから切断するそうです。

こちらは素麺の製法に似ていますね。

乾燥パスタに茶色や白の斑点が見えるのは、デュラム小麦の胚乳の硬い部分や皮の一部などのためとのこと。

生地にイカスミ、トウガラシ、ホウレン草、トマトなどを練り込んで、風味や彩りを添える場合もあります。

本場イタリアでは、乾燥パスタはデュラムセモリナ粉と水で作ることが法律で義務付けられているそうです。

一方、生パスタは普通の小麦粉を使い、卵を加えることも多く、家庭で手打ちすることもあるようです。

生パスタは製造過程で加熱しないため小麦本来の香りや旨みが残りやすい、ゆで時間が短い、食感がもちもちしている、などの特長があります。

<参考サイト>

・Wikipedia「パスタ」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%82%B9%E3%82%BF#%E5%A4%96%E9%83%A8%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF

・パスタを知る 日本パスタ教会

https://www.pasta.or.jp/knowledge

・パスタを知る 日清製粉グループ

https://www.nisshin.com/entertainment/encyclopedia/pasta/

・生パスタとは?乾燥パスタ麺との違いは?作り方・茹で時間や料理レシピなども紹介!

https://chisou-media.jp/posts/2880

② 長さや太さ、形状は千差万別!

パスタの種類は500種類以上とも言われています。

イタリアでは地方によって同じ種類でも違う呼び方の場合もあり、明確に分類することは困難なようです。

その形状から、大きくロングパスタとショートパスタの2つに分けられますが、そのほかにも板状や団子状、詰め物入りのものなどもあります。

【ロングパスタ】

・スパゲティ:太さ約1.7〜2.0mm、断面は円形

「ひも」を意味するイタリア語が語源。

日本で一番なじみが深いパスタ。

・スパゲッティーニ:太さ約1.6mm(スパゲティより少し細め)

あっさりしたシンプルなソースによく合う。

・カペッリーニ:太さ約1.2mm未満、断面が円形(パスタの中で最も細い)

「髪の毛」を意味するイタリア語が語源。

冷製やスープの具に良く使われる。

・リングイーネ:断面が、短径1mm、長径3mmほどの楕円形

もちもちした食感で、ソースがよく絡む。

・タリアテッレ(フェットチーネ):幅4〜8mm前後の平打ちパスタ

北部ではタリアテッレ、南部ではフェットチーネと呼ばれる。

ホウレン草などの野菜を練り込んだものも。

・パッパルデッレ:幅10〜30mmの平打ちパスタ

「食いしん坊」を意味するイタリア語が語源。

【ショートパスタ】

・ペンネ

先が尖った円筒形で、「ペン先」が語源。

トマトソースと相性が良い。

表面に波状の筋が入ったものはペンネリガーテと呼ばれる。

・フジッリ

らせん状にねじれた形状。

ソースが絡みやすく、グラタンやサラダなどにも使われる。

・マッケローニ

日本ではマカロニでおなじみ。

直径3〜5mmの円筒形。

「素晴らしい」が語源。

・リガトーニ

直径8〜15mmの円筒形。

「線を引く」が語源。

表面に波状の筋が入っていて、もちもちした食感。

・ファルファッレ

真ん中をつまんだリボンのような形状。

「蝶」が語源。

サラダやスープの具材に使われる。

・コンキリエ

巻貝のような形状。

「貝」が語源。

大型のものはコンキリオーニといい、中に具材を入れることも。

・オレキエッテ

丸い生地を親指の腹で押してくぼみをつくった、ドーム型の形状。

「赤ちゃんの耳」が語源。

【その他】

・ラザニア

板状の平打ちパスタ。

ゆでたラザニアにホワイトソースとミートソースを重ね、チーズをのせてオーブンで焼き上げる調理法が一般的。

・ニョッキ

小麦粉にジャガイモ、ホウレン草、カボチャなどを混ぜてつくる団子状のパスタ。

ショートパスタの元祖とも言われている。

・ラビオリ

小さな袋状の生パスタで、中に肉や野菜、チーズなどの具材が入っており、ゆでたものにバターやハーブをからめる、ソースをかけてオーブンで焼く、などの調理法がある。

<参考サイト>

・パスタの種類を解説!特徴に合わせたおすすめレシピもご紹介

https://www.kurashiru.com/articles/c9a1a093-9680-4ef2-9023-6e2a7862d8ef#183782

③ パスタの起源は古代ローマのおかゆ?

パスタの起源については、主に2つの説があるそうです。

1つは、紀元前4世紀のヨーロッパ。

エトルリア人の遺跡からパスタをつくる道具が出土しています。

古代ローマのパスタは、焼いたり揚げたりして食べられていたようです。

また、小麦やキビなどの穀物を粗挽きにして煮込んだ「プルス」というおかゆのような食べ物が元祖とも言われています。

これを板状に伸ばして焼いたものが、ピッツァやラザニアの原型に近いとのこと。

もう1つの説は、1500年前に麺類の始まりとされた中国の「湯餅(たんぴん)」が、マルコ・ポーロによってイタリアに伝えられたというものです。

中世になると、パスタをスープに入れたり、ゆでてソースと和えたりしていたと考えられ、15世紀にはスパゲティの元祖ともいえる棒状の乾燥パスタがつくられるようになったそうです。

16世紀に押し出し製法の圧力機が発明され、量産が可能になったことで、飢饉に備える非常食として富裕層以外にも広まりました。

また、大航海時代に新大陸から持ち込まれたトマトが17世紀頃からナポリ地方を中心に食用として栽培が盛んになり、パスタとトマトの組み合わせが広く普及したそうです。

1770年代、それまで手づかみで食べる庶民の食べ物だったスパゲティを、ナポリ国王のフェルディナンド2世が宮廷で食べるために考案されたのが、先が4本に分かれたフォークと言われています。

18世紀後半には産業革命により、パスタ製造の機械化が急速に進みました。

日本に初めてパスタが持ち込まれたのは、幕末の横浜の外国人居留地だったと言われています。

国内で作られたのは明治16年(1883年)頃、フランス人宣教師が長崎にマカロニ工場をつくったのが最初だそうです。

パスタが一般化したのは昭和30年(1955年)以降、イタリアから本格的製造機が輸入されてからのこと。

その頃は複数の小麦粉をブレンドして日本人の好みに合わせていたそうです。

昭和61年(1986年)頃から、デュラムセモリナ100%の国産パスタが家庭にも浸透していきました。

メニューの変遷としては、戦後、ミートソーススパゲティやナポリタンがデパートの食堂や喫茶店で定番となり、1970年代にはファミリーレストランのメニューとしても登場。

1980年代には本格的なイタリアンレストランが開業され、1990年代には「イタめし」がブームとなり、パスタの存在感が拡大してきたということです。

<参考サイト>

・起源は紀元前4世紀!?知られざるパスタの歴史

https://food-drink.pintoru.com/pasta/history-of-pasta/

・【知っておきたい食の豆知識】パスタの歴史と種類について

https://cuisine-kingdom.com/historyofpasta/

④ パスタとソースの組み合わせは無限!?

パスタをゆでる時は、水に対して1%の塩を入れます。

下味をつけてソースとの味なじみを良くする、パスタを引き締めてコシを出す、デンプンの糊化を遅らせて表面がぬるぬるするのを防ぐ、などの役割があるそうです。

ゆで加減は「アルデンテ」がベストとされています。

アルデンテとはイタリア語で「歯ごたえのある」という意味で、少し歯ごたえが残る程度のゆで加減ということ。

一般的に「髪の毛1本分の芯が残る程度」などと言われます。

表示されているゆで時間より少し早めに1本引き上げて、硬さを確かめるとよいようです。

アルデンテでゆで上げ、ソースと和えたり炒めたりすることで、食べる時にちょうど良い硬さになるそうです。

冷製パスタの場合は、表示時間より少し長めにゆでて、氷水で急速に冷やしてパスタをしめると歯ごたえが良くなります。

ゆで上がったパスタはソースと組み合わせて食べられます。主なソースの種類とその特徴などをご紹介します。

【トマト】

トマトの酸味や甘み、旨みを生かしたソース。

トマトを煮詰めることで酸味が程よく飛び、濃厚な味わいが引き出される。

「ポモドーロ」や、辛い「アラビアータ」、魚介類を使った「ペスカトーレ」や「マリナーラ」、アサリを使った「ボンゴレ・ロッソ」など。

【オイル】

オリーブオイルをメインに、ニンニクや唐辛子を合わせたシンプルなソース。

素材そのものの味や香りをダイレクトに味わえる。

「ペペロンチーノ」や、アサリの「ボンゴレ・ビアンコ」など。

【クリーム】

バター、生クリーム、牛乳を使用したまろやかなソース。

平打ちパスタのフェットチーネと相性が良いとされる。

キノコとベーコンの「ポルチーニクリーム」や、トマトソースと合わせた「トマトクリーム」など。

【バジル】

イタリア料理で定番のハーブであるバジルの葉をペースト状にしたソース。

バジルの香りが独特の味わいを生む。

「ジェノベーゼ」など。

【ミート】

ひき肉と細かく刻んだタマネギなどをトマトで煮込み、ウスターソースやケチャップ、砂糖などで甘く味付けした、アメリカ発祥のソース。

ワインで具材を煮込んだ「ボロネーゼ」など。

【チーズ】

チーズを溶かし込んだソース。

濃厚なチーズの旨みをパスタに絡めて楽しめる。

ベーコン、卵、チーズにコショウをきかせた「カルボナーラ」、4種類のチーズを組み合わせた「クアットロ・フォルマッジョ」など。

【和風・その他】

醬油や麺つゆ、納豆、梅、キノコなどを使った日本独自のソースや、大葉やネギ、海苔などのトッピング、日本発祥のメニューも。

「たらこパスタ」はたらこをそのまま、もしくは生クリームやバターと絡める。

「ナポリタン」は、タマネギやピーマンを炒め、ケチャップを絡めてつくる。

パスタとソースの相性については、細いものや小さいもの、表面に凹凸があるものはソースが絡みやすいので、オイルなど軽いソースと合います。

逆に、太いものや大きいもの、表面がつるつるしているものは、ミートやチーズなど濃厚なソースと合わせるのが基本だそうです。

<参考サイト>

・パスタをゆでるときに塩を入れるのはなぜ?適切な分量も解説

https://delishkitchen.tv/articles/760

・全部知ってる?パスタソースの種類と特徴一覧

https://food-drink.pintoru.com/pasta/type-of-pasta-sauce/

・パスタソースの種類と特長を解説!あなたはいくつ知っている?

https://nishikiya-shop.com/column/220

⑤ 所変われば料理も変わる!パスタ入りスープ

日本には、ソースがサラッとしたスープ状の「スープパスタ」があり、パスタ料理のひとつとして認識されています。

イタリアにはスープにパスタを入れた料理がありますが、それはあくまでもスープという位置づけなのだそうです。

イタリアのスープには「ズッパ」と「ミネストラ」というものがあり、どちらも野菜たっぷりのスープです。

これらを明確に区別することはイタリア人でも難しいようですが、「ズッパ」はパンが添えられたり具として入っていたりするもの。

「ミネストラ」は、パスタやお米が入ったスープを指す言葉のようです。

日本では「ミネストローネ」という言葉をよく聞きますが、こちらはジャガイモや豆類が入っているスープで、イタリアではあまり聞かれない言葉とのこと。

他に「ミネストリーナ」というものもあり、これはブロードというだし汁に小さいパスタが入っているシンプルなスープで、おかゆや雑炊のように体調の悪い時などに食べられるものだそうです。

<参考サイト>

・イタリア版おかゆ?パスタ入りスープ!ミネストリーナ

https://itagiappo.com/minestrina-27

・おすすめレシピ付き!イタリアの食べるスープ「ズッパ」とは?

https://tabicoffret.com/article/78691/#1.2

・ズッパとミネストラ

http://blog.tre-panche.ciao.jp/?eid=272

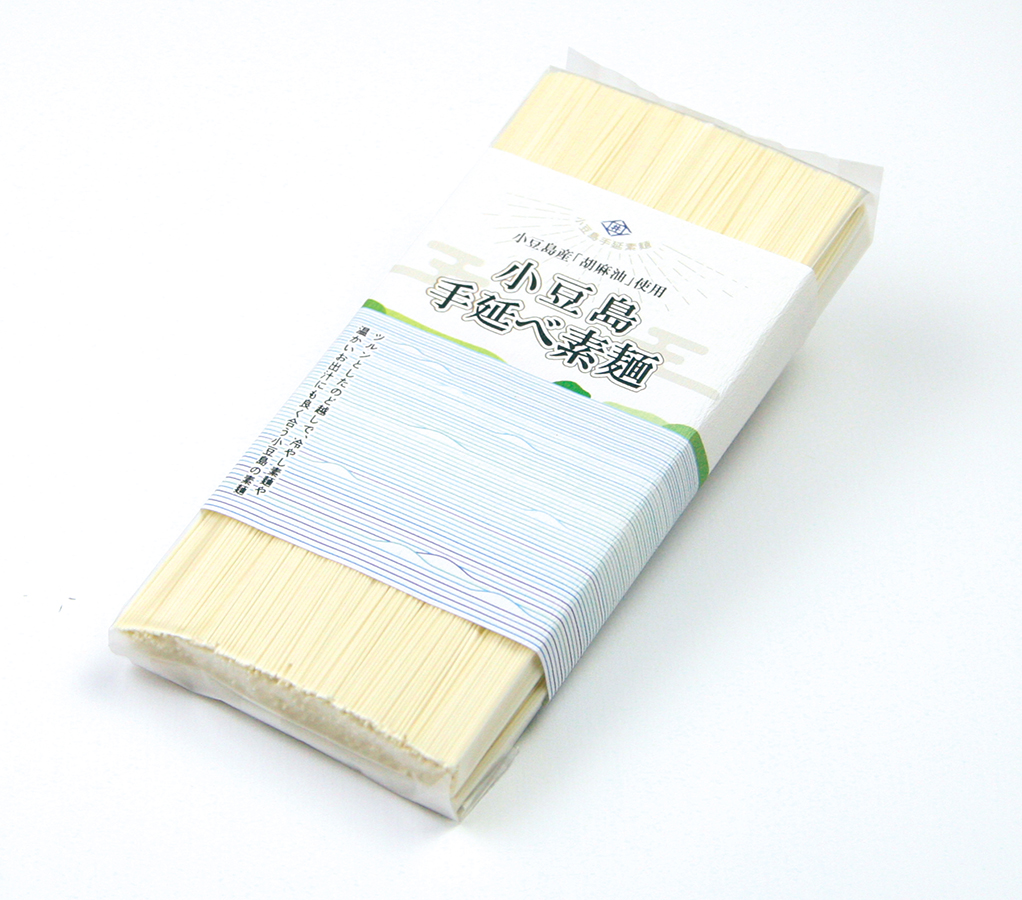

⑥ 《美味しい素麺》手延べレモン素麺 編

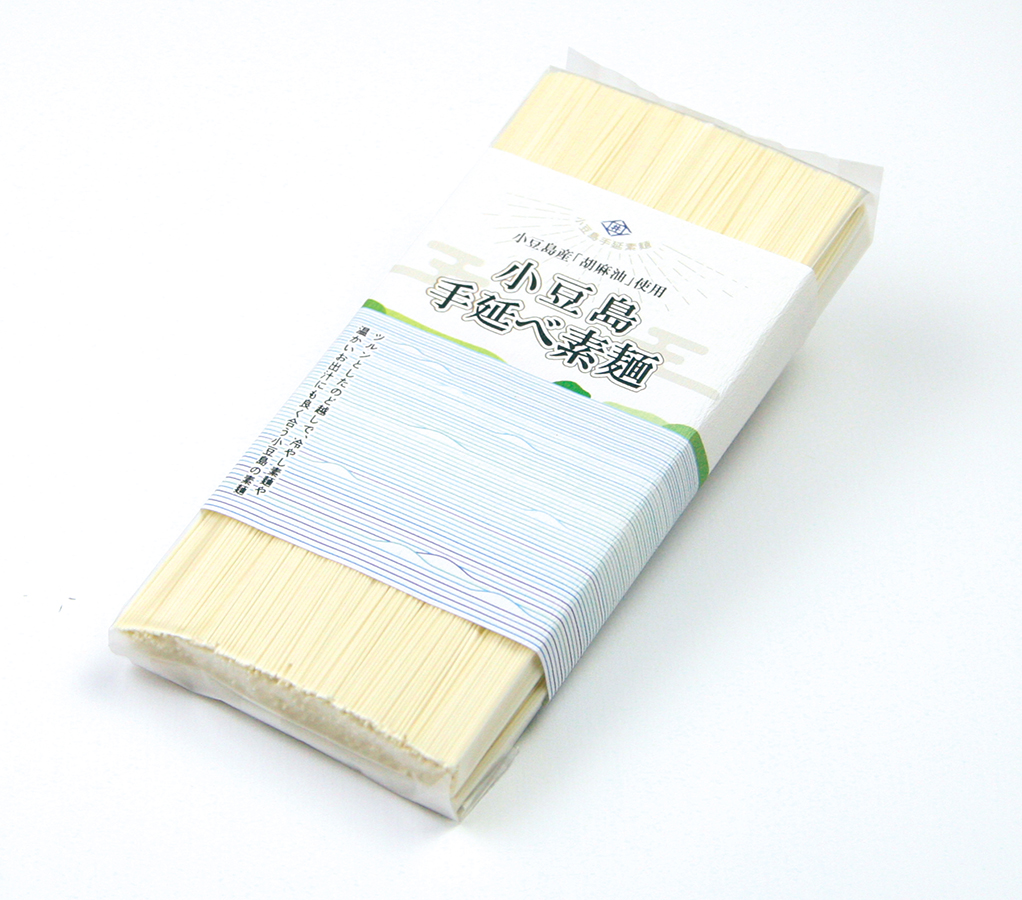

後味すっきり、夏に食べたいレモン風味の手延べ素麺です。

実は9月30日までの期間限定素麺ですので、この機会にぜひお求めください。

レモン素麺には、瀬戸内レモンの果皮粉末を練り込み、ふわっとレモンの香りを楽しめる素麺に仕上げています。

手延べ製法ならではのツルツル感と、すっきりとした味わいで、暑い夏でもどんどん箸が進むお素麺になっております。

レモンの果実は、果皮に香りが、果汁に酸味が含まれています。

めんつゆに果汁を加えることで酸味をプラス。

さらにレモン感あふれる素麺をお楽しみいただけます。

夏の思い出の〆に手延べレモン素麺はいかがでしょうか。

写真は、塩焼きそば風レモン素麺です。

《石井製麺所オンラインショップ》 https://141seimen.thebase.in/

《手延べレモン素麺》 https://141seimen.thebase.in/items/62424747

『お!いしい けんぶんろく』について

本ブログでは、色々な産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、様々な素麺の情報を発信できれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。

色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。

【お!いしい けんぶんろく】 Vol.18

麺究者への道/冷麺を研究してみる

暑さの厳しい夏に食べたくなるのが、冷たく冷やした麺料理。

もちろん素麺(ひやむぎ)もそうですが、そばやうどん、そしてちょっと別格?なのが「冷麺」ではないでしょうか?

「冷麺」もその名の通り冷たい麺ですが、もともとは冬に食べられていたそうですよ。

ところで、「冷麺」って、人によってイメージするもの変わりませんか?

先日も知人と「冷麺」について話していましたが、どうも話がかみ合わないので、具材や食べ方を聞くと「冷麺」と「冷やし中華」の違いでした。

あと、中華料理店に行って「冷麺」と書いているので注文したら「冷やし中華」が出てきた…なんてことありませんか?

これは僕の間違った認識なのかも知れませんが、そのような勘違い(?)って素麺では無いような気がします。

「冷麺」の発祥の地は韓国だそうですが、そこから伝わった日本や中国、それぞれの地で独自の進化を遂げたようです。

そのひとつが冷麺と混同されがちな「冷やし中華」で、中華と名が付くものの実は日本発祥の料理なんだそうです。

前回は「ラーメン」の研究として深掘りしてみましたが、今回は、素麺同様、夏の風物詩ともいえる「冷麺」の日本と韓国、中国の冷麺事情や、冷やし中華をはじめとする冷やし麺などについて調べてみました。。

お付き合いの程よろしくお願いいたします。

【目次】

① 冷麺のルーツは朝鮮半島、日本に来たのは昭和初期

② 日本の二大ご当地冷麺「盛岡冷麺」「別府冷麺」

③ 冷やし中華=冷麺!? 日本生まれの冷やし麺

④ 暑い夏を乗り切るために考え出された、数々の冷やし麺料理たち

⑤ 本場韓国の冷麺の食べ方と、地域ごとの違い

⑥ 中国に伝わった冷麺と、中国で食べられている冷やし麺

⑦ 《美味しい素麺》小豆島手延べ黒ごま麺 編

① 冷麺のルーツは朝鮮半島、日本に来たのは昭和初期

冷麺は、現在の北朝鮮の平壌(ピョンヤン)と咸鏡南道咸興(ハムギョンナムドハムン)に起源があると言われています。

1849年に書かれた「東国歳時記」という書物によると、「そば粉を使った麵に、大根や白菜のキムチと豚肉をのせた料理」と紹介されているそうです。

この頃使われていたキムチは、現在のような辛いものではなく、唐辛子を使わずつくられる「水キムチ」という辛くないキムチだったと考えられています。

新暦の12月にあたる11月の季節料理として紹介されており、寒い冬に、床暖房でやや暑くなりがちなオンドル部屋の中で食べる料理だったそうです。

1950年、朝鮮戦争が勃発した際に、南に逃れた北側出身者を通じて、韓国に本格的に普及したと言われています。

麺のつくり方は、主原料であるそば粉とつなぎのデンプンや小麦粉を混ぜて練り、穴の開いたシリンダー状の容器で押し出し、そのまま熱湯に入れて茹で、すぐに冷水でしめます。

日本で朝鮮半島式の冷麺を提供する現存最古の店が、神戸市長田にあります。

1939年(昭和14年)、日本の統治下にあった平壌の出身者が開業した「元祖 平壌冷麺屋」です。

現在、日本では多くの韓国料理店や焼肉店で、日本人の口に合うようアレンジされた冷麺が定番メニューとして提供されています。

※上記は独自調べです。諸説あるものや、「うちが元祖!」ということもあるかと思いますがご容赦ください。

<参考サイト>

・Wikipedia「冷麺」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%B7%E9%BA%BA#%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%86%B7%E9%BA%BA

・冷麺は冬の食べ物だった 冷麺の歴史と起源

http://www.in-ava.com/reimen.html

・韓国冷麺の特徴とは?さっぱりおいしいアレンジレシピもご紹介!

https://www.kurashiru.com/articles/cd254390-35f8-4647-aef1-19d078cf8e46

・【2021年版】「冷麺」の歴史からアレンジレシピまでこれを読めばすべてわかる!

https://heijoen.co.jp/channel/165/

② 日本の二大ご当地冷麺「盛岡冷麺」「別府冷麺」

日本で広まった冷麺が各地で発展を遂げ、地元の名物グルメになっている代表的な例を2つ、調べてみました。

【盛岡冷麺】(岩手県)

1954年(昭和29年)、咸興(ハムン)出身の在日朝鮮人1世の方が開業した「食道園」が発祥とされています。

故郷の味を再現しようと、高麗キジのだし汁に似た牛スープに、酸味と辛みのあるキムチを組み合わせたことで、独自の味とスタイルを完成させたそうです。

<麺>

小麦粉を主材料とする透明感のある太麺で、コシが強く、表面はツルッとのどごしが良いのが特徴です。

当初は麺が噛み切れないなどと酷評されたそうですが、次第にやみつきになる人が増え、評判を呼びました。

<スープ>

牛骨に鶏ガラを加えた、コクや旨みがたっぷりのだし。

冷たくすることで、麺のコシの強さをより味わえるそうです。

<具>

キャベツと大根のキムチ、牛肉のチャーシュー、ゆで卵、三杯酢漬けのきゅうりなど、麺やスープとの相性が良いものをそろえています。

中でもキムチは、爽やかな酸味や辛み、シャキシャキ食感で、スープのコクを引き立てます。

キムチの量によって、冷麺全体の辛さ調整ができるとのことです。

「盛岡冷麺」というブランド名は、1987年(昭和62年)に「ぴょんぴょん舎」を開業した在日2世の方が確立させたそうです。

盛岡冷麺の生麺は、「さぬきうどん」などとともに、公正取引委員会から「特産」「名産」などの表示に基準が設けられた10品目の一つとなっています。

※公正取引委員会が承認した、「名産」「特産」「本場」「名物」などの表示ができる基準(生産地や原料、加水量、製法など)を設けた麺類10品目は、以下の通りです。

「札幌ラーメン」「盛岡冷めん」「甲州ほうとう」「信州そば」「名古屋きしめん」「出雲そば」「さぬきうどん」「長崎チャンポン」「長崎炒麺」「沖縄そば」

盛岡市では、焼肉店は焼肉を食べる店というよりも盛岡冷麺を食べる店として位置づけられているそうです。

焼肉店以外の飲食店でも提供されたり、スーパーで家庭用冷麺が多く販売されたりしています。

盛岡冷麺は、わんこそば・じゃじゃ麺とともに「盛岡三大麺」として、観光客からも人気を集めているそうです。

【別府冷麺】(大分県)

1950年(昭和25年)頃、中国東北部(旧満州)からの引揚者が開業した「食堂アリラン」が発祥とされています。

旧満州は朝鮮との国境が近く、朝鮮系の民族も多いため朝鮮の食文化が浸透していたそうです。

別府冷麺の特長は、魚介をベースとした和風だしのスープです。

<麺>

原料は、小麦粉、そば粉、でんぷんなど。

冷麺専門店では太めでもちもちした弾力のある麺が、焼き肉店ではつるつるしてのどごしの良い中細麺が提供されることが多いようです。

<スープ>

スープは、昆布やカツオだしなどの魚介をベースとした、あっさりした和風だし。

当初は肉系のスープでしたが、海の幸に恵まれた別府ならではの味わいとして和風だしに変更したところ、好評を集めたとのこと。

<具>

牛肉などのチャーシュー、キムチなど。専門店ではキャベツ、焼肉店では白菜のキムチを使うことが多いそうです。

食堂やラーメン店、居酒屋などでも、金属製の器ではなくラーメン用の丼鉢などに盛りつけられて提供されています。

別府冷麺は食事としても、お酒を飲んだ後のしめにも食べられており、夏だけではなく冬にもよく食べられているそうです。

※上記は独自調べです。諸説あるものや、「うちが元祖!」ということもあるかと思いますがご容赦ください。

<参考サイト>

・全国製麺協同組合連合会 公正取引委員会承認10品目

https://zenmenren.or.jp/meisan/shonin/index.html

・生めん類の表示に関する公正競争規約

https://www.jfftc.org/rule_kiyaku/pdf_kiyaku_hyouji/noodles.pdf

・昆布だしにキャベツキムチ 湯の町に根付いた別府冷麺

https://www.nikkei.com/article/DGXKZO45154270T20C19A5KNTP00/

・大分の郷土料理と謎のとり天せんべいの秘密 別府冷麺

http://www.takarabussan.com/toritenbus/single5.html

・大分 別府冷麺

https://www.kirishima.co.jp/aji/2011/summer/35/

③ 冷やし中華=冷麺!? 日本生まれの冷やし麺

「冷麺」という言葉は、西日本ではいわゆる「冷やし中華」を指すことがあるそうです。

<広島県呉市「呉冷麺」>

広島県呉市のご当地グルメ「呉冷麺」は平打ちの中華麺を使っており、チャーシューやキュウリ、ゆで卵、エビなどをのせたもの。

スープは唐辛子の辛みやごまの旨みをきかせた鶏ガラベースで、独特な味わいだそうです。

老舗ラーメン店「珍来軒」が、夏場の売り上げ不振を解消するために考案したメニューで、今では季節を問わず人気なんだとか。

<京都「冷麺」>

京都では、1939年(昭和14年)創業の「中華のサカイ」で、独自製法でつくった中華麺に焼き豚やキュウリなどをのせ、濃厚なごまだれをかけた料理を「冷麺」として提供していたそうです。

このことから、特に関西では「冷やし中華」よりも「冷麺」という言葉が定着したと考えられます。

<北海道「冷やしラーメン」>

北海道では、「冷やし中華」は「冷やしラーメン」とも呼ばれるそうです。

山形発祥の「冷やしラーメン」とは全く異なるものです。

いわゆる「冷やし中華」と呼ばれる料理は、ゆでて冷水で冷やした中華麺を、深めの皿全体に平たく盛り、その上に細切りにした具材を乗せるのが一般的です。

よく使われる具材は、ハムやチャーシュー、蒸し鶏などの肉類と、錦糸卵、キュウリやトマトなどの夏野菜。

これらを細長く切り、中心から放射線状に彩りよく盛りつけます。

たれは醤油ベースとごまベースの2種類がポピュラーで、具材の上からたっぷりかけます。

<冷やし中華の発祥>

冷やし中華の発祥については諸説あるようですが、日本生まれの料理と言って良いようです。

有力とされる2つの説を調べてみました。

① 1937年(昭和12年)、仙台の「中国料理 龍亭」の店主が考案したという説

熱い料理が多い中華料理の、夏場の売り上げを上げるため、また仙台の七夕の季節に観光客にアピールするご当地メニューを話し合う中で考案されたと言われています。

冷たい中華麺の上にのせた具は、ゆでたキャベツ、塩もみしたキュウリ、スライスした人参、チャーシュー、トマト。たれは醤油に酢を加えたもので、現在のベースとなっています。

中国料理である「涼拌麺(りゃんばんめん)」(もやしと細切りの肉を冷たい麺にのせ、ゴマ味のたれをかける料理)の名で提供され、高額ながら人気メニューだったそうです。

② 1933年(昭和8年)、東京神田神保町にある「揚子江菜館」の店主が「涼拌麺」とざるそばにヒントを得て創作したという説

「五色涼拌麺」(五目冷やしそば)というメニューで現在も提供されているそうです。

細く切った具を放射状に盛り付ける現在のスタイルの原型と考えられています。

この形は、富士山とそこに積もる雪をイメージしているそうです。たれは黒酢を使った独特な味わいです。

<参考サイト>

・シンプルだけど独特!呉市のご当地グルメ【呉冷麺】のおすすめ店6選

https://icotto.jp/presses/13358

・Wikipedia「冷やし中華」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%B7%E3%82%84%E3%81%97%E4%B8%AD%E8%8F%AF

・冷やし中華、冷やしラーメン、冷麺。あなたの地方では何と呼ぶ?

https://tenki.jp/suppl/romisan/2018/06/13/28189.html

・呼び方違うの?冷やし中華と冷麺の違い|関西人が間違えてしまう理由とは

https://mlb-nff-nba.com/%E5%86%B7%E3%82%84%E3%81%97%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E3%81%A8%E5%86%B7%E9%BA%BA%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84%EF%BD%9C%E9%96%A2%E8%A5%BF%E4%BA%BA%E3%81%8C%E9%96%93%E9%81%95%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%97%E3%81%BE/

・夏の大定番!冷やし中華の知られざる発祥のいきさつを徹底紹介

https://jp.pokke.in/blog/7328/

・冷やし中華とは中国から伝わった料理?

https://sozairyoku.jp/%E5%86%B7%E3%82%84%E3%81%97%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E3%81%A8%E3%81%AF%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%81%8B%E3%82%89%E4%BC%9D%E3%82%8F%E3%81%A3%E3%81%9F%E6%96%99%E7%90%86%EF%BC%9F

④ 暑い夏を乗り切るために考え出された、数々の冷やし麺料理たち

暑い夏を乗り切るために考え出された知恵として、素麺、冷麺、冷やし中華をはじめ、ざるそばや冷やしうどんなどなど冷たい麺料理はたくさんあります。

そこで、ご当地グルメになっているものを中心に、いくつか詳細を調べてみました。

【冷やしラーメン】(山形県)

味も見た目も普通のラーメンのように、冷たいスープに冷たい中華麺が入っています。

氷を浮かべることも。

【冷やし辛麺】(宮崎県)

宮崎県のご当地グルメ「辛麺」を冷たくして食べる料理。

麺はそば粉と小麦粉を使用した、独特のコシのある麺。

スープには大量のニンニクと唐辛子が使われ、旨みと辛みが混在します。

具はニラ、ニンニク、卵、ひき肉など。

【冷やし担々麺】

担々麺は中国四川省発祥の、辛く味付けしたひき肉やザーサイ細切りなどをのせた麺料理。

本場では汁のない料理でしたが、日本で独自の進化を遂げ、多様なバリエーションが生まれています。

冷やし担々麺の発祥についても調べましたが、はっきりとは分かりませんでした。

今や大手食品メーカーから家庭用のチルド食品も出ており、冷やし中華のように市民権を得る日も近いのかもしれません。

【へぎそば】(新潟県)

魚沼地方発祥。

つなぎにフノリという海藻を使ったそばを、「へぎ(片木)」という器に少量ずつ盛り付けます。

【越前おろしそば】(福井県)

嶺北地方でよく食べられています。

大根おろしにだしを加えてつけ汁にしたり、大根おろしをのせてだしをかけたりと、食べ方はお店によって異なりますが、大根の辛みとそばの甘みがよく合います。

【水沢うどん】(群馬県)

日本三大うどんの一つで、太くてコシの強い手打ちうどん。

冷たいざるうどんを、しょうゆだれやごまだれなど豊富な種類のつけ汁で食します。

【きしころ】(愛知県)

名古屋名物のきしめんを「冷やし」または「常温」で食します。

幅の広いきしめんの上に、ホウレン草やカツオ節をのせます。

【おざら】(山梨県)

山梨の郷土料理であるほうとうの専門店で、夏の季節に好まれる料理。

ほうとうより細い麺をゆでて冷水でしめ、温かい醬油ベースのつゆに入れて食べます。

肉や旬の野菜、きのこなどの具を入れることも。

【冷やしカレーうどん】(京都府)

京都の暑い夏を乗り切るために考案されたとのこと。

京都市内の10店舗以上で提供されているそうです。

<参考サイト>

・【全国】夏には、暑さを吹き飛ばす冷たい麺が一番!おすすめご当地ひんやり麺10選

https://icotto.jp/presses/16830

・暑い夏の旅をもっと楽しく!夏に食べたいご当地の冷やし麺10選

https://www.nta.co.jp/media/tripa/articles/ZjVhE

・Wikipedia「冷やし麺」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%B7%E3%82%84%E3%81%97%E9%BA%BA

・冷し辛麺 宮崎県発祥のご当地麺

https://www.otoshu.com/c/50/8500783

・辛麺【郷土料理ものがたり】

http://kyoudo-ryouri.com/food/2151.html

・Wikipedia「担担麺」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8B%85%E6%8B%85%E9%BA%BA#%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E6%8B%85%E6%8B%85%E9%BA%BA

・農林水産省 うちの郷土料理「おざら」

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/ozara_yama_nashi.html

⑤ 本場韓国の冷麺の食べ方と、地域ごとの違い

韓国での冷麺に話を戻します。。。

韓国でも夏になると街の食堂に「冷麺開始」の文字が見かけられるそうですが、冷麺専門店では通年提供されています。

韓国式の冷麺は弾力があるので、ハサミで食べやすい長さに切ります。

お店によって、スタッフが切ってくれる場合と、客がセルフで切る場合があるそうです。

卓上にからしや酢などの調味料が置かれており、自分で味をととのえることができます。

冷麺と一緒に、牛骨を煮込んだやさしい味の「ユッス」という温かいスープが出てくるお店が多いそうです。

韓国の冷麺は、「水冷麺」と「ビビン冷麺」に大きく分けることができます。

「水冷麺」は平壌、「ビビン冷麺」は咸興が発祥です。

その他の地域の冷麺も含め、いくつか調べてみました。

【平壌の冷麺】

<麺>

麺にはそば粉と緑豆粉が使われており、太くて黒っぽく噛み切りやすいのが特徴。

<スープ>

スープは、牛肉や鶏肉、キジ肉などからとるやさしい味わいのだしに、辛くない水キムチを加えてさっぱりと仕立てます。

<具材>

冷水でしめた麺の上にゆで卵や大根、梨などの具材をのせます。

【咸興の冷麺】

<麺>

ジャガイモやトウモロコシなどのデンプンでつくったコシの強い麺で、細くて白っぽく嚙み切りにくいのが特徴。

<タレ(スープ)>

コチュジャンをベースとした辛口の赤いたれを麺に絡めます。

<具>

具は肉類やゆで卵、キュウリの千切りなどで、よくかき混ぜてから食べます。たれを絡めたエイなどの刺身をのせることもあるそうです。

【晋州の冷麺】

魚介だしのすっきりした味わいのスープが特徴。

そば粉が主原料の弾力ある太麺に、錦糸卵やキュウリ、梨、キムチのほか、牛肉のチヂミなどを細切りにして盛り付けるそうです。

【その他の冷麺】

原料にくず粉を使った冷麺もあります。

土茶色でほのかな香りのある独特の味わいだそうです。

生地に緑茶を混ぜ込んだ、緑がかった色の冷麺もあります。

地方によっては、どんぐり粉を練り込んだ麺もあるそうです。

【冷麺から派生した料理】

釜山のある慶尚南道地方では、小麦粉を使った麺「ミルミョン」が名物になっているそうです。

スープは野菜と肉のだしがベースで、豚肉をのせることが多いとのこと。

また、ファストフード店などで提供される、冷麺よりも太くて固い「チョルミョン」という麺料理があります。

千切り野菜やゆで卵と甘辛ソースを絡めて食べるそうです。

<参考サイト>

・冷麺

https://www.konest.com/contents/gourmet_guide_detail.html?sc=2169

・おうち韓食 冷麺

https://www.moranbong.co.jp/hanshoku/gourmet/detail/9160.html

・冷麺 / ネンミョン

https://www.seoulnavi.com/special/5037666

⑥ 中国に伝わった冷麺と、中国で食べられている冷やし麺

中国でも冷麺の食文化があります。

19世紀末に朝鮮族が中国東北部へ移住した際、冷麺も伝えられたとのこと。

朝鮮族では、旧正月の4日午後と誕生日に細長い冷麺を食べると長生きできるという言い伝えがあったそうです。

冷麺は今や中国の朝鮮族料理の代表的なメニューとなっており、東北地方の吉林省がルーツの「延吉冷麺」は、中国十大麺の一つに選ばれています。

牛肉や野菜のだしに漢方薬を加えたスープが特徴。

日本の冷やし中華の誕生に影響を与えた「涼拌麺」は上海料理と位置付けられていますが、夏を感じる麺料理として中国全土に浸透しているのが「涼皮(リャンピー)」。

屋台でも販売されるB級グルメの定番だそうです。

陕西(シャンシー)省発祥の平打ち麺で、小麦粉や米粉、デンプンなどでつくられます。

麺はゆでずに蒸して切るとのこと。

具は、千切りにしたキュウリやニンジン、ゆでたモヤシなど。

薬味に、パクチーや唐辛子、生姜、ニンニクなど。

醤油やラー油、お酢、胡麻ペースト、ピーナッツペーストなどを混ぜたたれをかけます。

トッピングや味付けのバリエーションが豊富な冷やし麺です。

※写真はphotoAC「中国北京の町並み(北京郵電大学)」より。写真はイメージです。

<参考サイト>

・冷麺は韓国や北朝鮮だけじゃない!知られざる延吉冷麺の世界を『千里香 上野店』で学んできた

https://80c.jp/restaurant/20220825-1.html

・日本の「冷やし中華」は中国人ウケしない…?「冷たい麺料理」不人気のワケ

https://gendai.media/articles/-/74173?page=2

・涼皮(リャンピー)は中国の冷やし中華的存在!?ピリ辛風味の冷やし麺が絶品の『MOOGA』

https://food-mania.jp/hiyashimen-mooga/

⑦ 《美味しい素麺》小豆島手延べ黒ごま麺 編

「黒」の食材にこだわった健康麺 〈楽々膳・黒〉シリーズの手延べ麺です。

石井製麺所の独自製法により、素材の良さをそのまま練り込みながら、手延べ麺ならではのツルツルシコシコした食感を味わっていただけます。

黒ごまは食物繊維や良質な必須脂肪酸、アントシアニン、セサミンなど健康成分を多く含みます。

その黒ごまを炒って粉末化したものを練り込むことで、より香りが際立つ手延べ麺に仕上がっています。

ごまの風味香る太麺仕上げのツルツル麺が、いろいろなスープやタレにもよく合います。

色々な具材を盛り付けて、冷麺のようなあっさりとした冷たいスープをかけて、ツルツルッと召し上がってみるのはいかがでしょうか。

《石井製麺所オンラインショップ》 https://141seimen.thebase.in/

《小豆島手延べ黒ごま麺》 https://141seimen.thebase.in/items/69195918

『お!いしい けんぶんろく』について

本ブログでは、色々な産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、様々な素麺の情報を発信できれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。

色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。

【お!いしい けんぶんろく】 Vol.16

麺究者への道/ラーメンを研究してみる

素麺をつくり続ける製麺会社として、素麺づくりに携わる者として、食べる方に喜んでいただける素麺をつくることは何よりの幸せだと感じます。

逆に言えば、お客様に喜んでいただけることはなんなのか、どういう素麺が喜ばれるのか…自問自答の(ほぼ)毎日です。

そこで、「まずは、素麺づくりに携わる者として最低限の他産地の知識を持っていたい」と考え、様々な産地を調べブログに書いてきました。

恥ずかしながら、他の産地について詳しく考えたことがなく(一般的な知識くらいは持ち合わせているつもりですが)、新製品開発を考えていく上でも先人の知恵や他産地の動向、商標や販路など様々な点で知識不足を痛感し、ブログを続けるほどに「もっともっと素麺について知りたい!」そう考えるようになりました。

また、今回は「そうめんサミット」を機に多くの方との交流やSNSでの繋がりからヤル気と刺激をいただくことができました。

ですが、ふと、他の麺類ってどうなの?ということが気になり、ちょっと視野を広げてみる意味でも他の麺類・麺料理について調べてブログに残したいなと考えています。

これまでのブログとは少し方向性が変わるかも知れませんが、よろしくお付き合いください。

思い出したように前のブログの形式を持ち出したりするかも知れませんがご容赦ください。

じゃあ、まずはどの麺類・麺料理から考える?

私たちの食生活に無くてはならない存在といえる麺類。

その種類は多く、素麺と同じく小麦粉を原料とする麺を数えただけでも、うどん、ラーメン、スパゲティなど実にたくさんの種類が思い浮かぶのではないでしょうか。

子どもから大人、歳を重ねて嗜好が変わっても麺料理への欲求は大きいものをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

麺類はその調理方法や提供方法で変化し、食べる時間や環境によって手軽な食事や、〆の一品、究極の一杯など、価値も変わってくるのではないでしょうか。

暑い日には冷たい麺をツルツルッと食べたいですよね。

ちょっと贅沢に食べるなら具材を盛り付けてつゆやスープにこだわったり、あっさり食べるなら薬味にこだわったりとポイントも人それぞれではないでしょうか。

寒い日には熱いスープに浸かった麺をフーフー言いながら食べたいですし、

たくさんの仲間や家族と一緒にお鍋の具材にすることもできますよね。

麺料理は、私たちの様々な生活シーンに溶け込んでいます。

そこで今回は素麺以外で身近な麺類、なかでもラーメンについて掘り下げてみたいと思います。

数ある麺類のなかでも、ラーメンは中国がルーツと言われ、素麺と同様に(素麺もルーツは中国と言われる)日本で独自の発展を遂げた麺料理ではないでしょうか。

今や世界中で日本のラーメンが食べられており、海外からの観光客が日本食としてラーメンを食べる光景もよく見られます。

先日も香港から来た友人が、日本のラーメン屋さんに並んで食券を買っている姿を見て、不思議に感じたのを思い出しました。

今回は、ラーメンの歴史や日本での進化、海外への広がりなどについてご紹介したいと思います。

【目次】

① 麺類の起源は2世紀頃の中国にあり?!

② ラーメンは料理として日本で独自の進化を遂げる

③ 日本と中国のラーメンの違いとは?

④ 日本のラーメンは5つの要素で成り立つ!

⑤ 日本のラーメンは海外でも大人気!

⑥ 《美味しい素麺》夏限定セット『瀬戸凪(せとなぎ)』編

① 麺類の起源は2世紀頃の中国にあり?!

今や日本の国民食とも言えるラーメン。その原型となっているのは中国の麺料理「拉麺(ラアミエン)」です。

そもそも、小麦を原料とした麺類が生まれたのは、中国北部の黄河流域だったそうです。

メソポタミアで栽培されていた小麦が紀元前3000年ごろに中国に伝わり、華北平野で盛んに栽培されるようになりました。

当時はまだ麺の状態ではなく、小さくちぎったスイトンや平たいワンタンの皮のような形状で食べていたようです。

2世紀頃の「四月月令」という文献に、初めて麺の名前が出てきます。

スイトンやワンタン状の「煮餅」と、ひも状の「水引餅」というものです。

550年頃に書かれた「斉民要術」という書物には「水引餅」が登場。

これが麺の祖先と考えられています。

そのつくり方は、小麦粉をよくふるい、肉の煮出し汁でよくこねて、箸の太さほどの棒状(30センチ)にし、水を張った器の中で指でもみ押さえながら引きのばす、というものです。

「餅」というのは中国では小麦粉を使用した食品全般を指し、調理法により「水で煮る」「蒸してつくる」「焼いてつくる」「油で揚げる」の4つの系統に分けられます。

日本で言う「麺」は水で煮る系統に入るようです。

アジアの麺料理はここから派生していったと考えられるそうです。

日清食品「めんの系譜研究会」の麺の系譜図では、麺を伝統的な製造方法で5系列に分類しています。

【手延べラーメン系列】

水引餅の直系にあたる、練った小麦の生地を手でのばす製法で、モンゴルや中央アジアに伝わりました。

中央アジアでよく食べられている麺料理の「ラグマン」は、中国の「拉麺」が語源と考えられています。

棒状にのばした生地を渦巻きの形に巻いて少し寝かせ、油をコーティングしながら手でのばしていく中細麺で、食べる直前につくるのが特徴。

羊肉または牛肉とトマトをベースにしたスープに、季節の野菜をたっぷり入れて煮込みます。

地方によって食べ方が異なり、大きくは汁麺タイプ、汁なし麺タイプ、炒め麺タイプに分けられるそうです。

【素麺系列】

日本の手延べ素麺と同じで、練った生地をひも状にのばし、表面に植物油を薄く塗って、2本の竹の棒にかけさらに引きのばす製法。

元の時代の文献に見られる「索麺」が日本に伝わり、素麺になったと考えられます。

現在中国では、福建省を中心に「線麺」「麺線」と呼ばれるものがつくられているそうです。

【切り麺系】

練った小麦粉の生地を麺棒でのばし、包丁で細く切ります。

小麦粉以外にそば粉など様々な原料を使った麺づくりに生かされている製法で、日本ではうどんやそばなどがこれにあたります。

【押し出し麺系列】

生地をトコロテンのように押し出して細長くする製法。

粘り気のある小麦粉の生地ではなく、緑豆やそば、米などの生地から麺をつくるために考えられたようです。

【河粉(ホーフェン)系列】

うるち米を水に漬け吸水させて、回転式の石臼でひき、ペースト状になったものを蒸したり煮たりして、刃物で切る製法。

<参考サイト>

・麺の起源、系譜 ~麺はどこからきたのか?~

https://world-noodle-dictionary.com/roots/origin.html

・麺の伝播経路

https://world-noodle-dictionary.com/roots/spread.html

・麺類の起源:麺の歴史は小麦の歴史でもある。多彩な文化を紐解くと食したくなる。

https://kz-pe.com/noodle/

・NATIONAL NOODLE DAY特別企画!麺の歴史と世界の麺を紹介します。

https://www.myojousa.com/ja/blog/national-noodle-day/

・世界の麵の文化史

https://www.syokubunka.or.jp/gallery/ishige/archives/noodle/chapter3.html

② ラーメンは料理として日本で独自の進化を遂げる

ラーメンの料理としての変化を調べてみました。

ラーメンを日本で初めて食べたのは誰でしょうか?

1665年に徳川光圀(水戸黄門)が、中国から招いた儒学者の朱舜水のつくった「汁そば」を食べた、これがラーメンのことだという説が長く信じられてきました。

しかし近年、室町時代の1488年に京都の僧侶たちが「経帯麺」という、現在のラーメンと同じく「かん水」を使った麺を食べたという記録が見つかり、これが日本で初めて食べられたラーメンである可能性があるそうです。

明治時代になると、開国に伴い海外の食文化が多く伝わるようになり、横浜や神戸、長崎などの港町に中国人が進出して中華街が生まれました。

そこでできた中国料理店から、麺料理を含めた中華料理が広がっていったそうです。

函館の「養和軒」にて1884年に提供された「南京そば」というメニューが塩ラーメンだったとされ、これが現在のラーメンのルーツという説があります。

1910年、浅草に開業した「来々軒」で提供されたのが醤油ラーメンの元祖と言われます。

来々軒の成功を機に、ラーメンを提供する店が増え、庶民の味として広がっていったようです。

1923年の関東大震災により、ラーメン店を営んでいた人たちが東京周辺から日本各地へ散らばり、全国でラーメン店が増えたそうです。

福岡県久留米市の「南京千両」というお店では、1937年にとんこつラーメンを開発。

当初は澄んだスープだったそうですが、1947年に誤ってとんこつを沸騰させたことがきっかけで、白濁したスープが生まれたそうです。

第二次世界大戦後には、中国から引き揚げてきた人たちが中国で覚えたラーメンの製法を活かし、各地の闇市で屋台を開業。

安くて美味しくて栄養もとれるラーメンが人気を集めたようです。

1954年には北海道札幌市の「味の三瓶」というお店で、味噌ラーメンが誕生しています。

「ラーメン」という呼称が広まるきっかけとなったのが、1958年、初のインスタントラーメンである「日清チキンラーメン」の発売。

それまで「支那そば」「中華そば」と呼ばれていたそうですが、CMなどで人気商品となり、「ラーメン」という名前が全国的に認知されるようになりました。

1960~70年代になると日本各地でご当地ラーメンがつくられ、観光資源のひとつになったと言われます。

その後、何度となくブームが起こり、多様化し洗練されていった日本のラーメン。

2015年には巣鴨の「Japanese Soba Noodles 蔦」が、ミシュランガイドでラーメン店として世界初の1つ星を獲得したそうです。

※上記は独自調べです。諸説あるものや、「うちが元祖!」ということもあるかと思いますがご容赦ください。

<参考サイト>

・日本のラーメンの歴史

https://www.raumen.co.jp/rapedia/study_history/

・日本のラーメンの起源と歴史とは?中国のラーメンとの違いは?

https://jpnculture.net/ramen/

・ラーメンっていったい何だろう? 要素と歴史を押さえればラーメンの“今“が見える!

https://www.myojousa.com/ja/blog/what-is-ramen/

③ 日本と中国のラーメンの違いとは?

中華料理の「拉麺」は、日本で独自に進化したラーメンとどう違うのでしょうか。

「拉」は引きのばすという意味で、小麦粉にお湯を入れよくこねて長くのばし、たたんでさらに伸ばして細長くしていく手延べ製法でつくられます。

「かん水」を使っていないため、コシが弱くやわらかくてもちもちした食感です。

日本の麺はコシが強くて食べごたえがあり、太さや硬さの種類が選べるお店もありますよね。

日本のラーメンのスープは、肉・魚介・野菜などのだしに醬油や味噌を合わせるなど、複合的な味わいでバラエティに富んでいますが、中国では牛肉・豚肉・魚介からとるようです。

味へのこだわり方も違っていて、日本の優先順位は(1)スープ(2)麺(3)具材、中国は(1)具材(2)麺(3)スープ、なんだそうです。

例えば日本のラーメンは、とんこつ・醤油・味噌といったスープの味わいにより分類できますが、中国では「牛肉」「五目」など、上に乗せる具材で選ぶとのことです。

<参考サイト>

・日本のラーメンと中国のラーメンは違う食べ物だった

https://www.ko-cho.com/blog/contents/1509-02/

・日本のラーメンと中国のラーメン(拉麺・拉面)の違い・特徴

http://chugokugo-script.net/shoku-bunka/ramen.html#%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%81%AB%E9%80%B2%E5%87%BA%E3%81%97%E3%81%9F%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%83%B3

・中国の麺料理(ラーメン、拉麺)

https://world-noodle-dictionary.com/asia/china/

・「あれ?中国ラーメンって日本のラーメンと違うかも」中国のラーメンと日本のラーメンの違いとは!?

https://minnanomen.com/%E3%80%8C%E3%81%82%E3%82%8C%EF%BC%9F%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%81%A3%E3%81%A6%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%81%A8%E9%81%95%E3%81%86

・日本と中国のラーメンの違いは?ラーメンの発祥・歴史を徹底解説

https://tokyo-ramen-mania.com/ramen-history/

④ 日本のラーメンは5つの要素で成り立つ!

ラーメンは、麺・だし・タレ・脂(油)・具の5つの要素を組みあわせることで無限のレシピを生み出すことができるとも言われています。

【麺】

ラーメンに使用する中華麺の特長は、「かん水」を使用すること。

かん水により、独特のコシや黄色がかった色味が生まれます。

縮れ・ストレート・手もみといった製麺方法や形状、小麦の種類、太さ、加水率(麺に加える水分の割合)、形状などを変化させることによって、オリジナリティを出すことができます。

【だし】

ラーメンのスープはだしとタレ、さらには脂(油)の組み合わせによってつくられます。

主なだしの原料としては、豚骨・鶏ガラ・牛骨などの動物素材、昆布・煮干し・エビ・タイなどの海鮮素材、タマネギ・長ネギ・生姜・ニンニクなどの野菜素材。

まただしのとり方として大きくは、強火で長時間煮込む、濃厚な味と風味の「白湯出汁」(とんこつラーメンに多い)と、濁りを出さないように沸騰寸前の温度以下で仕込む「清湯出汁」(醤油ラーメンに多い)とに分けられます。

【タレ】

基礎となる調味料に、香辛料や肉・魚介のエキスなどを凝縮させてつくります。

醤油ダレ、塩ダレ、味噌ダレが一般的です。

【脂(油)】

旨みを加えるとともに、スープが冷めないようふたをする役割も果たします。ネギ油、マー油、辛味油、ラード、焼きラード、鶏油、エビ油などが使われます。

【具】

チャーシュー、メンマ、ネギ、煮玉子、海苔、キクラゲ、モヤシ、なると、ホウレン草、ワンタン、バター、糸唐辛子、挽肉、白髪ネギ、三つ葉、コーン、角煮など、多種多様です。

<参考サイト>

・ラーメンの歴史と現在

https://artsandculture.google.com/story/CAVxS5QL1jNFKw?hl=ja

⑤ 日本のラーメンは海外でも大人気!

今や日本のラーメンは海外でも高い人気を誇ります。

2015年のある記事では、海外にあるラーメン店は2,000店舗以上とのこと。

ニューヨークでは2000年代にラーメンブームが起き、以降も年々人気が高まっているそうです。

基本の味は醤油、味噌、塩、とんこつなど、日本と同じ。

中でもラーメンでしか味わえないとんこつが人気とのことです。

驚くほど異なるのは、その食べ方。

日本ではラーメン店でゆっくり食事を楽しむイメージはあまりないですが、海外では時間をかけて食べるのだとか。

まずお酒と前菜を楽しみ、メインディッシュとしてラーメンをゆっくり味わうそうです。

おしゃれなディナーとして予約して訪れる客も多く、値段も日本の倍以上するようです。

海外でのラーメン人気は、「チキンラーメン」「カップヌードル」などのインスタントラーメンから始まったと考えられています。

さらに日本の映画やアニメがきっかけとなりラーメンに興味を持ったという人も多いそうです。

ラーメンは日本が誇る食文化として、世界中で愛されているようですね。

今回は、麺(生地)というよりも、ラーメンという料理全体についてクローズアップしてみました。

さて、次回はどんな麺を調べてみようかな。。。

<参考サイト>

・海外のラーメン事情|ラーメンが世界的に人気な理由や味・価格の違いを解説

https://iekeikokuramen.com/ja/archives/2937

⑥ 《美味しい素麺》夏限定セット『瀬戸凪(せとなぎ)』編

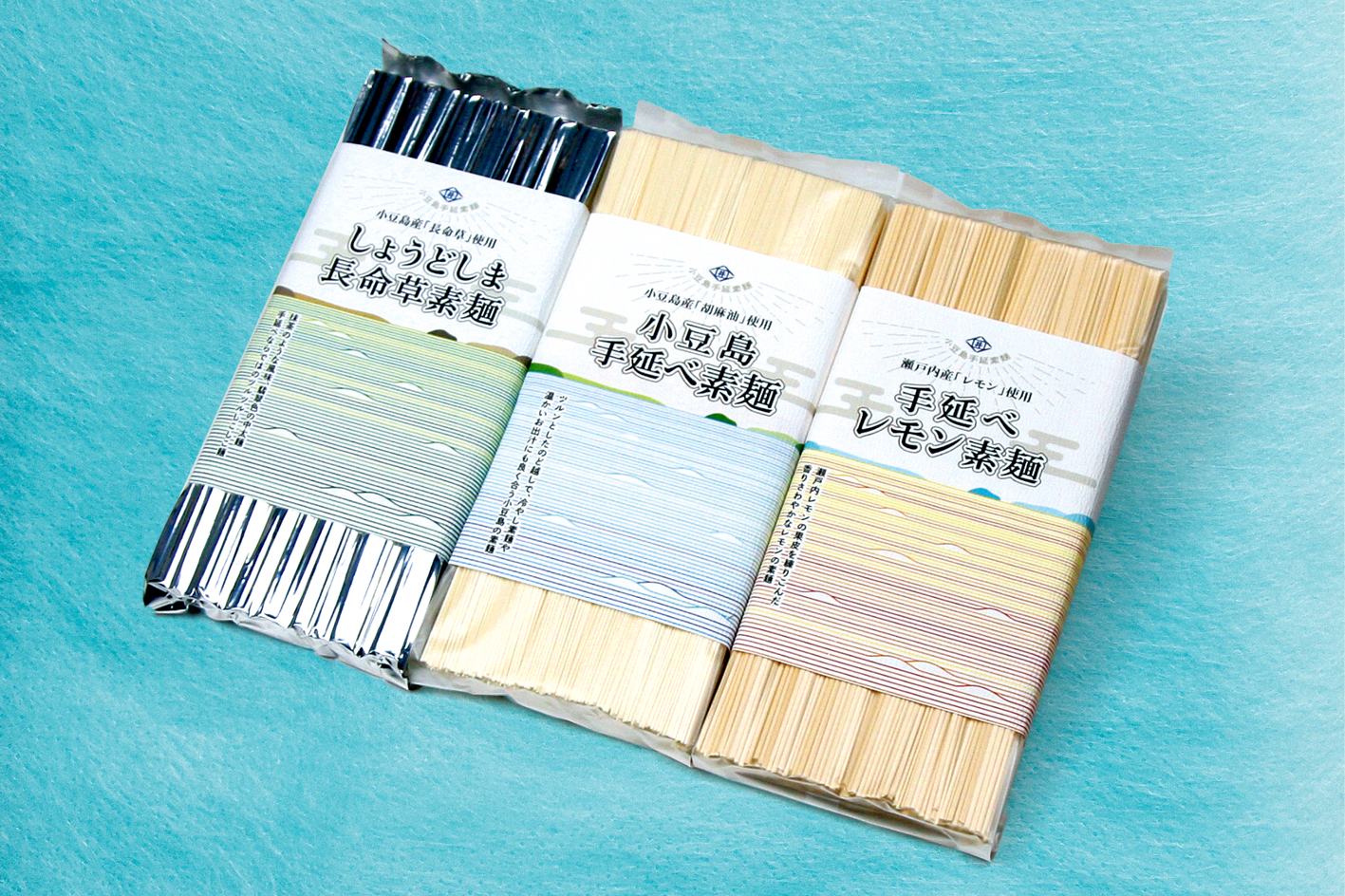

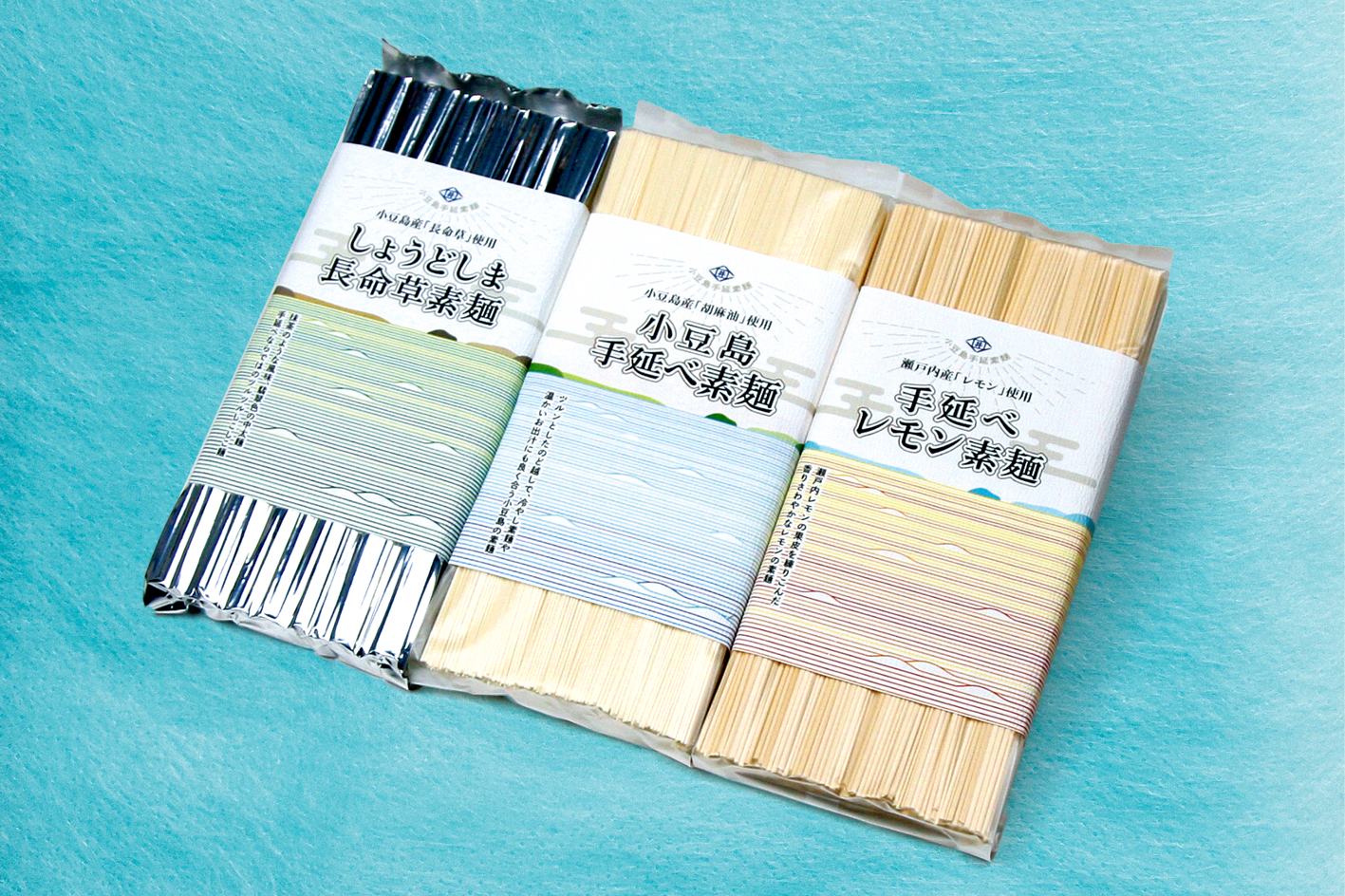

夏の贈り物 「瀬戸凪(せとなぎ)」 こだわりの手延べ麺3種を、 小豆島のおだやかな海と、瀬戸内の多島美をデザインしたパッケージで贈る、 石井製麺所特製の夏限定ギフトです。

400年の手延べ製法を受け継ぐスタンダードな「手延べ素麺」と、 小豆島産の健康野菜“しょうどしま長命草”を練り込んだ「手延べしょうどしま長命草素麺」、 瀬戸内レモンがふわっと香る「手延べレモン素麺」をセットにしています。

古くから相手の健康を気づかって贈り物として重宝されてきた素麺の在り方を大切に、 無添加、着色料不使用にこだわった素麺ギフトです。

届いてすぐに食べられるように、めんつゆ(希釈タイプ)もセットしています。

セット内容: ●手延べ素麺×6束 ●手延べしょうどしま長命草素麺×6束 ●手延べレモン素麺×6束 ●めんつゆ(アルミパック)×10袋

※めんつゆは希釈タイプです。1袋で1人前になります。

《石井製麺所オンラインショップ》 https://141seimen.thebase.in/

《夏限定セット『瀬戸凪(せとなぎ)』》 https://141seimen.thebase.in/items/62463374

『お!いしい けんぶんろく』について

本ブログでは、色々な産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、様々な素麺の情報を発信できれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。

色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。

【お!いしい けんぶんろく】 Vol.13(番外編)

『第3回 全国そうめんサミット2023 in小豆島』

【お!いしいけんぶんろく】ブログが、久々の更新となります。

GWが過ぎ、夏も目前となり、石井製麺所でも忙しい毎日です。

製造の佳境もあって更新作業ができていませんでしたが、6月3日、4日に小豆島で開催される『全国そうめんサミット』については触れなければ!

ということで、ブログを更新する決心(笑)をしました。

ぜひ今回のお話もお目通しいただければ幸いです。

6月3日、4日の2日間、夏の小豆島を舞台に、『第3回 全国そうめんサミット2023 in小豆島』が開催されます。

G7広島サミットが開催されたばかりですが、実はそうめん業界にもサミットがあります。

兵庫の播州そうめん、奈良の三輪そうめん、そして香川の小豆島そうめんは「日本三大そうめん」と呼ばれています。

2016年の播州そうめんからスタートしたそうめんサミットは、2018年の三輪そうめん、新型コロナによる延期を経て、いよいよ今年2023年に小豆島そうめんがそのバトンを受け取りました。

新型コロナの巣ごもり需要として、「パスタ」や「そうめん」など、乾麺が注目を集めたのは記憶に新しいかもしれません。

しかし、そうめんの歴史を俯瞰してみると、その生産量は減少傾向にあり、それは弊社創業の頃の話を伝え聞くだけでも間違いのない事実です。

「作れば作るだけ売れる」といった時代があったなんて、今となっては信じられません。

そんな現状を受けて、そうめんをはじめとする乾麺の需要拡大を目指してスタートしたのが、『全国そうめんサミット』です。第3回となる小豆島サミットのテーマは、『そうめんは、宇宙だ!』。

「そうめんなんてどこも同じ」という声に、そうめんの代表的な産地のひとつとして、「そんなことはない」と答えることを目指しています。

原料はほとんど小麦粉だけ、シンプルを極めたような加工食品であるそうめんですが、産地によって使用する原料に特徴があり、製法によってのどごしや舌触りが変わります。

その土地その土地の名産品を練り込んだ、色合いや味わい多種多様な、オリジナリティあふれるそうめんも沢山あります。

そこに生産者、作り手のこだわりまで加わったそうめんは、単純に「そうめん」という言葉では片づけられない、奥の深い食べ物だと思います。

まさにそうめんの世界は、未解明の謎がまだまだ眠っている「宇宙」なのかもしれませんね。

本サミットの見所は、なんといっても「第1回 全国そうめん鑑評会」です。

全国から集まった全16作品のそうめんが、審査員によって評価されます。

審査員は著名な料理人や有識者の方々が務め、その評価基準は5項目(味/香り/コシ/のどごし/色つや)が設けられ、総合5段階で評価されます。

私がこれはすごい!と思うのは、試食用のそうめんの調理について、入念な準備がされていることでしょうか。

そうめんは茹で時間をはじめ、茹で方の影響を強く受けてしまいます。

どんなに作り手が丁寧に、こだわりを込めて作ったそうめんでも、茹で加減を失敗すると、その味わいは大きく損なわれてしまいます。

試作品の調理、その責任は重大です。 当日にそなえて、繰り返しシミュレーションがされているそうです。

ゆがく人、お湯を捨てる人、麺を洗う人、氷で締める人、お皿の準備をする人、お皿に盛る人、審査員の手元まで運ぶ人… そうめんを調理することだけに、これだけのスタッフがそれぞれの役割を果たすべく、準備しています。

業界初、そうめんに真正面から向き合うような鑑評会。

企画した実行委員会の方々、鑑評会に応募された生産者の皆様の挑戦する心に敬意を表するとともに、鑑評会の成功と、鑑評会がそうめん業界の活性化につながることを願っています。

もちろん、ど真剣にそうめんに向き合うイベントだけでなく、そうめんを題材にした桂こけ枝さんの落語や、大道芸など野外イベント、日本三大そうめんの食べ比べに、王道の流しそうめんなど、そうめんを“楽しむ”企画も沢山用意されています。

キッチンカーも出るので、そうめんをメインに、サイドメニューも充実。

人気FMラジオ番組「OH! HAPPY MORNING」の公開録音もあるそうです。

“そうめんづくし”の2日間、全国の「そうめんファン」の皆様にお楽しみいただけますと、小豆島のイチそうめん屋として嬉しく思います。

(ご遠方の皆様へ、本ブログにてサミットの様子をお届けしたいと思います。ぜひご覧くださいませ。)

「仲間さがし」がしたいと思っています!

全国の産地から生産者が集まるサミットですので、ぜひいろいろな産地の方々と交流したいですね。

具体的には、「仲間さがし」がしたいと思っています!

後継者不足は産地を問わずの課題だと思いますが、小豆島の若手生産者のひとりとして、一緒にがんばる仲間がほしいという想いは切実です。

美味しさに妥協しなければ、手延べそうめんづくりはとてもハード。

小麦粉を塩水で練り上げた生地は重いですし、気温や湿度の影響を受けやすいそうめんは、細やかな目配り・気配りが欠かせません。

私が弱いだけかもしれませんが、美味しいそうめんを目指して、ともに切磋琢磨する仲間がいることは心強いです。

昨年末のツイッター開設をきっかけに、全国各地のそうめん屋さんとつながることができました。

産地が違い、作るそうめんは異なれど、皆さん自分のつくるこだわり込めたそうめんを積極的に発信されています。

なかには、製法に関わる悩みや困りごとも投稿されていて、アドバイスが交わされる様子も… 後継者不足がますます進むであろうこれから、産地の垣根と距離を越えたつながりが大事になると感じています。

そしてサミットは、普段は遠く離れた生産者の方々と、リアルにお会いできる、貴重な機会です!

当日は懇親会もありますので、お声がけをさせていただければ幸いです。

写真は、「手延べひじき麺」開発にお力いただいた、池田漁協の皆さん

新たな出会いが生まれそうです。

そして、ツイッターとサミットをきっかけに、新たな出会いが生まれそうです。

「そうめんの美味しさを世界に伝えたい」と活動されているSHUNくんが工場見学に来てくれることになりました!

そうめん大好きな小学6年生で、全国の手延べそうめんの生産量が減少している状況を知って、手延べそうめん業界を盛り上げるために、クラウドファンディングも成功されています。

『俊麺(しゅんめん)』という、オリジナルデザインの手延べそうめんを商品化、「しょうが麺」「ごぼう麺」「にんにく麺」「トマト麺」「しそ麺」それに「白麺」という6種類の手延べ麺です。

いったい、どんな味がするのでしょうか?

一番、気になっているのは「ごぼう麺」。

ごぼうのやさしい風味は、手延べ麺によく合うと思います!

写真はSHUNくん。SHUNくんのお父様よりご提供頂きました。

サミットで小豆島を訪れるにあたり、工場見学をしたいとツイッターで投稿されていました。

その投稿を見た徳島のそうめん屋さんが、「小豆島のそうめん屋さん、どうですか?」とご縁をつないでくださいました。

本当に、ありがたい限りです。

手延べそうめんの製造現場をご覧になるのは初めてとのことですので、そうめんが延ばされる様子や、1束1束、そうめんを束ねる様子など、“手延べならでは”の作業風景をご覧いただければと思っています。

そうめんサミット当日は、3日は午後からの式典・鑑評会結果発表に出席、懇親会への参加、4日は会場内をいろいろと見て歩く予定です。

背中に石井製麺所の名前の入ったユニフォームを着ていますので、もし見かけたらお声掛けください!

手延べそうめんのことや、小豆島のことなど、お答えできるかと思います。

サミットが終わりましたら、当日の様子など、本ブログにてレポートを予定しています。

《石井製麺所オンラインショップ》 https://141seimen.thebase.in/

『お!いしい けんぶんろく』について

本ブログでは、色々な産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、様々な素麺の情報を発信できれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。

色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。

瀬戸内海に浮かぶ小豆島。

白波が立つこともめずらしい内海(うちのみ)湾。

そんな穏やかな海の近くに、工場をかまえて50年以上になります。

堤防越しに眺める海の景色は、季節や時間でその色彩を変えます。

子どもの頃は、何気なく眺めていた景色でしたが、

もしかしたら石井製麺所らしさって、この風景にあるのかもしれないと気づいたのは、

島に帰ってきてからしばらく経ったときでした。

手延べ素麺づくりは、小豆島の自然とは切っても切れない関係があります。

小麦粉を練って、延ばして、乾燥させて仕上げる麺づくりにとって、

年間を通じて比較的雨が少なく、やさしい海風が吹く環境はやはり適していたのでしょう。

弊社の麺づくりも、そんな恵まれた自然のなかで行われています。

そして、私が仕事を引き継ぐよりずっと前から、

「余計なものを加えない」麺づくりにもこだわってきました。

着色料で鮮やかに色づけられた手延べ麺が多いなか、

弊社の手延べ麺は、はっきりいって人目を惹くものではなかったと思います。

先代に話を聞いてみたことがありますが、

そのこだわりに、はっきりとした理由はなかったそうです。

ただなんとなく、自分たちのつくる麺に、余計なものを加えたくなかっただけなのだと思います。

明確な理由がなくても、

それがお客様のためになると信じていたのでしょうし、

それを私も三代目として、肌で感じています。

今回、新しく6束商品として展開する『瀬戸凪シリーズ』は、

そんな石井製麺所らしさをパッケージデザインに込めて発売いたしました。

これまでと変わらぬ麺づくりの姿勢と、

これまで以上に、お客様に喜んでいただける新しい手延べ麺づくりを目指して参ります。

「冬用の手延べ素麺」をコンセプトに、

“黒の食材”を練り込んだ3種の手延べ麺(ひじき、黒きくらげ、黒ごま)を発売しました。

素麺といえば暑い季節の食べ物と思われがちですが、

製麺所である我が家では季節を問わず、夕食の一品として、

あたたかいにゅうめんが食卓にのぼります。

味噌汁代わりのにゅうめんは、ぜひ皆様におすすめしたい「冬の素麺」です。

「小豆島手延べひじき麺」は、

小豆島産のひじきを粉末にして、独自製法で手延べ麺に仕上げた一品です。

ほんのりとした海の香りが感じられる麺になっており、

にゅうめんにすると香りが際立ちます。

特に栄養が優れているとされる、ひじきの茎の部分(長ひじき)を粉末にして麺に練り込んでいます。

(ひじきの茎の部分を食べる文化のない島にとって、実は食材の有効活用にもつながっている取り組みでもあります。)

今回、活用しているひじきは、

池田漁業協同組合様(以下、池田漁協)から仕入れさせていただいております。

実は小豆島の海でひじきが採れることが分かったのは最近のこと。

島外の方から、

「小豆島は足元に宝物がいっぱいあるのに、もったいない」

と声をかけられ、身近にあるひじきの存在に気づいたのだそうです。

池田漁協の中村さんが仰っていた「小豆島は宝島」という言葉に、

すごく共感しています。

島に帰ってきて5年目、これまでたくさんの食に携わる方々に出会ってきました。

自分のつくるものにこだわりを持って、美味しいものを届けたいとがんばっている人たちとの出会いを重ね、

「手延べ麺とともに、小豆島の“食財”も多くの人に知ってほしい」

と考えるようになりました。

「小豆島手延べひじき麺」は、そんな想いを形にすることができた素麺です。

小豆島の海の恵みを、伝統とこだわりの手延べ製法に込めて…

にゅうめんはもちろん、スープの具材などいろいろな料理でお試しくださいませ。

素麺・うどんをお取り扱いいただいております、『京宝亭』様のYouTubeチャンネルにて、

弊社をご紹介いただきました。

手延べそうめんを製造工程が、ここまで詳しくまとまっている動画は珍しいと思います。

練った小麦粉生地が、少しずつ形を変えて素麺に仕上がっていく過程は、手前味噌ですが見ごたえがあるのではないでしょうか。

私もインタビューで登場しております😄

素麺と同じく、小豆島の醤油も400年を越える歴史があるといわれています。

そんな醤油を生かした食品として、戦後は佃煮づくりも始まりました。

私が生まれ育った苗羽(のうま)地区には、そんな醤油づくりと佃煮づくりが盛んなエリアがあり、

醤油づくりに欠かせない酵母菌など、微生物の力によって黒くなった壁が立ち並び、

醤油の香りが漂うその大通りは、今では「醤の里(ひしおのさと)」として観光客に人気の散策路になっています。

子どもの頃から馴染み深い、そんな醤の里に『京宝亭』はあります。

醤油蔵の風情を残した、ひときわ美しい白壁が目を引きます。

選りすぐりの小豆島の名産品と佃煮を取りそろえた店内は、ミュージアム、カフェも併設されており、

目で楽しむ、舌で楽しむ、持ち帰って楽しむ、そんなお店になっています。

実は2020年にリニューアルオープンしたばかり。

お店に入ったら、まずは天井を見上げてみてください。

醤油蔵の名残りを深く残しながらも、現代的なデザインの高い天井が私のお気に入りです。

カフェでは弊社素麺を、特製の佃煮つゆでいただく新メニューが人気だそうですよ。

小豆島にお越しの際は、ぜひ『京宝亭』を訪ねてみてください!

小豆島の魅力発掘が得意な店員さんと、素麺にも造詣が深い店長さんがお出迎えしてくれます🤗

『京宝亭』HP→京宝亭 / 小豆島のお土産にミュージアム併設アンテナショップ&カフェ (kyohotei.co.jp)

京宝亭YouTubeチャンネル『京宝亭ちゃんねる』→京宝亭ちゃんねる – YouTube

「小豆島の素麺は、昔は島内で栽培した小麦を、島内で製粉してつくっていた。」

その名残を探して歩きます。

水車については、事前に調べたところ、6年ほど前に、同じように水車を探した方のブログがありました。

(音楽水車プロジェクト (musicmill.jp))

↑

テナーサックス奏者の岡淳(おかまこと)さんのページです。「私の父方の祖父の実家は小豆島の中山という地域で水車を営んでいました」と書かれており、ご自身のルーツを探す旅として小豆島を訪れたそうです。

おかげさまで、だいたいの位置は分かっていたのですが、それでもなかなか見つかりません。

歩いていた地元の方に尋ねてみても、水車は残っていないとのこと。

あきらめずに探索2日目。

車道から川の方向に下る脇道を下った先に、ようやく見つけました!

ブログの写真にもあった「ぬしゃ水車」(資料では「ぬしや」と記載)で間違いありません。

(土地の所有者のご親族の方に、撮影許可をいただきました。)

目の前に現れた水車は、想像よりも大きく、全体が深く錆びてはいるものの、

水車の形をほぼとどめていました。

資料によると、明治40年製の水車で、製粉した小麦粉は素麺の製造に使用されていたそうです。

おそらく、この水車のそばに水車小屋があったはずで、その中で石臼挽きの小麦粉がつくられていたのだと思われます。

金属製の軸もそのまま残っており、整備すれば回りそうなぐらい。

この水車が目の前で動いていれば、どんな動きをするのか、どんな音がするのか、どうやって石臼に動力を伝えるのか、水車小屋はどんな設備が必要なのか、石臼はどんなスピードで回るのか、石臼挽きの小麦粉は美味しいのか…

想像がどんどん膨らみます😄

雨風に晒されながらも、今でもこの形を見ることができるのは奇跡的かもしれません。

たとえ実用的なものでなくなったとしても、これだけはっきりと歴史を物語れるものがあまり知られていないのはもったいないです。

このままではいつか朽ちてなくなってしまうでしょう。

「もし、この水車を再び動かすことができたなら…」

単に素麺のルーツ、歴史あるものを守り伝えるだけでなく、

目の前で動く水車を見て、聞いて得られる何かがあるのではないか。

石臼で挽いた小麦粉でつくった素麺はどんな味がするのだろうか。

(実際に石臼挽きには、石臼ならではのメリットがあるそうです。)

素麺の歴史に触れたくてスタートした探索でしたが、

これで終わりにするのではなく、もっともっと深堀りしてみます。

まだ具体的な計画があるわけではないですが、

「水車のある素麺屋」もおもしろそう!

まずはそんな妄想から…