【お!いしい けんぶんろく】 Vol.56

麺求者への道/食べ物と健康の関係を考えてみる<春>

先日、用事があり久しぶりに神戸に行きました。

朝一番、小豆島坂手港からジャンボフェリーに乗り、昼前には神戸三宮へ到着します。

坂手港では、工事の続いていたフェリーターミナルが新しくなり、瀬戸内国際芸術祭を控えた小豆島も、ますます賑やかさがあふれるでしょうか。

帰りは姫路から飾磨港(姫路港)を経て、小豆島福田港に戻りました。

賑やかな三宮も良いですが、島に戻るとホッとするのは、本能でしょうか。

ブログを書き始めた頃には桜が咲き始め、書き終わる頃には桜も散り始めました。

桜の見頃はほんと短いですね。

ブログ書くのが遅いというのもありますが…(汗)

神戸に出掛けた際の話に戻りますが、打ち合わせで人とお会いする前に、JR三ノ宮駅高架下にある「さぬきうどん」のお店に(偶然)入りました。

立ち食いうどんと言われるものですが、老若男女のお客様が入れ替わり立ち替わり入ってきて、昼時と言うこともあって店内は賑わっていました。

若い女性の二人連れのお客様も入ってきたりして、「さぬきうどん」の人気を改めて感じました。

立ち食いうどんやさぬきどんのお店は多く見かけますが、やはり「そうめん」のお店は見かけませんね。

東京では素麺専門店もありますが、どちらかというと高級志向なイメージで、入った「立ち食いさぬきうどん」のお店のように身近に感じるところはほとんど無いでしょうか?

小豆島では工場に併設されているお店や、素麺専門店、普通の飲食店でもメニューに「手延べ素麺」をお出しされているところもありますので、小豆島に来られた際には“珍しい(?)”本場の手延べ素麺を、現地でお召し上がりください。

さて、今回のブログでは、少し前に調べた「薬膳<冬の食材>」に続いて、「薬膳<春の食材>」についてです。

前回は、石井製麺所でも製麺する「冬の食材=黒の食材」を活用した手延べ麺を紹介しながら、色々な食材や栄養について調べたことをご紹介しました。

いよいよ冬が明け暖かな春に向かうこの時期ですが、不調も多く出る季節ですよね。

そんな春にこそ、食べて心身ともに健康に!を目指して「薬膳<春の食材>」のテーマでブログを書いています。

皆さまの健康づくりにお役立ていただけましたら幸いです。

写真は小豆島寒霞渓の麓にある粟地ダムの桜。島の知り合いの方からご紹介いただきました。

【目次】

① 薬膳の考え方<春編>〜肝を養い巡りを良くする

② 春に摂りたい「青」の食材

③ 春に摂りたい栄養素とは?

④ 《美味しい手延べ麺の紹介》海苔太そうめん

① 薬膳の考え方<春編>~肝を養い巡りを良くする

春は、冬眠していた動物たちが目覚め、草木も生長する季節。

中国の伝統的な医学「中医学」では、立春からの数カ月を「発生」という意味の「発陳(はっちん)」の季節としています。

「陰消陽長」と言われ、陰から陽へ移り変わる時期です。

陰のエネルギーを「満たす」冬から、春は「発散」に転化し、身体は内側から動き出し、新陳代謝が活発になり、エネルギーの消費量も増加するとされ、ダイエットを始めるのに向いているそうです。

強い風が吹き荒れ、気温が安定せず、花粉症など上半身の不調が現れやすい季節でもあります。

春の過ごし方としては、朝は早起きしてゆっくり散歩する、体を締め付けているものがあれば緩める、のびやかに過ごす、などを心がけるのが良いそうです。

春は、五臓の中では自律神経や情緒などをコントロールする「肝(かん)」の負担が大きくなりやすいとされます。

肝は気や血の流れをコントロールすると考えられており、肝の気が高ぶると、頭痛やのぼせ、めまい、イライラ、不安、眠れない、などメンタルが不安定になりがちです。

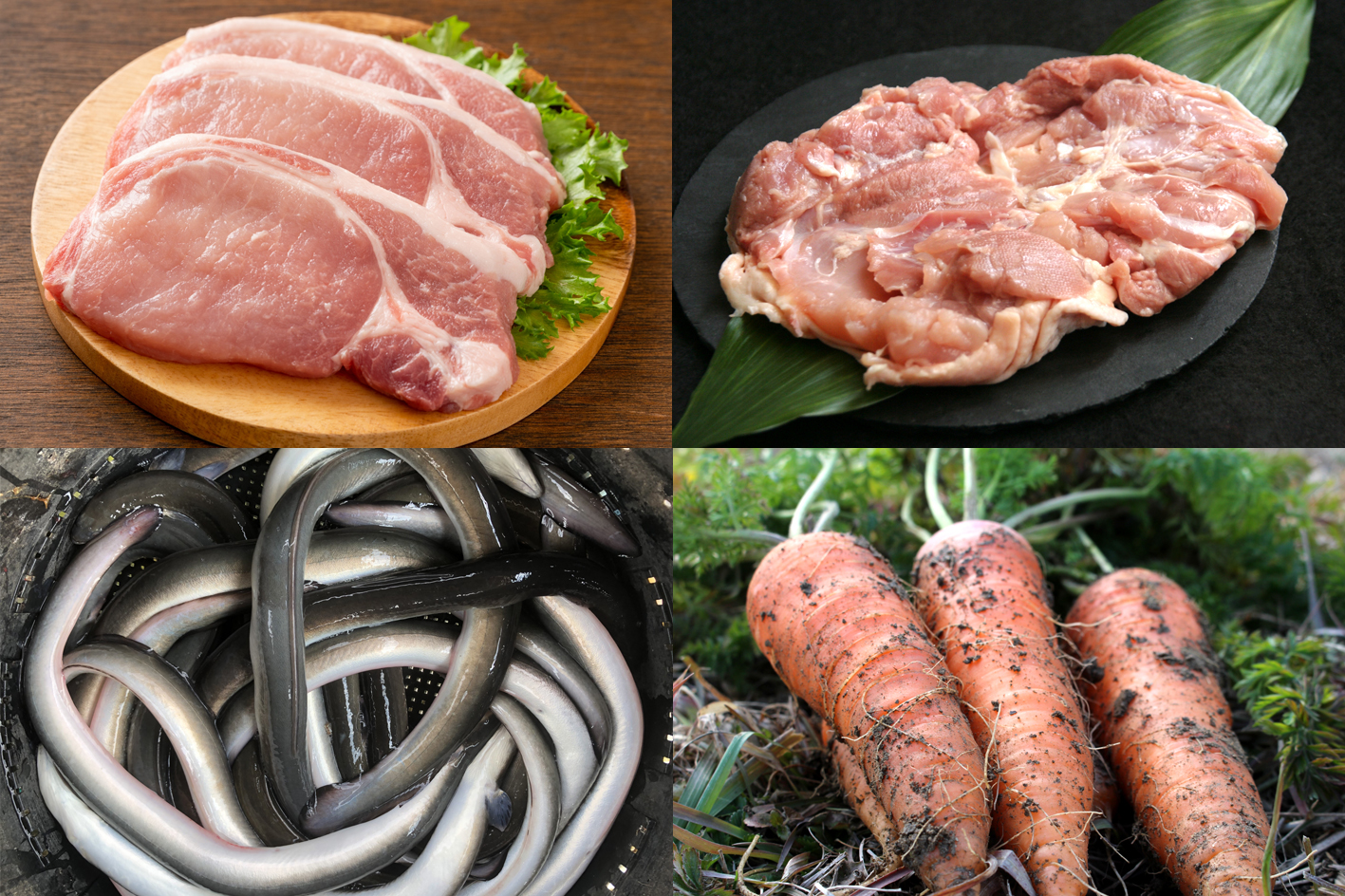

肝を元気にする食材は、旬を迎える貝類、ウナギ、セロリ、小松菜など。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

また血が不足すると肝の不調につながるため、血を補う食材がおすすめだそうです。

ニンジン、ホウレンソウ、レバー、イカ、タコなど。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

ストレスを発散して肝への負担を減らすには、気の巡りを良くする食材がおすすめです。

蕎麦、タマネギ、ラッキョウ、ミカン、ジャスミンなど。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

春を快適に過ごすため、五味で言うと「苦味」と「甘味」の食材が役立ちます。

苦味は、体内の余分な老廃物を排出し、消化を助け、便秘を解消するなどの働きがあるそうです。

タケノコ、タラの芽、ウド、フキノトウ、セリ、菜の花など。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

甘味は、痛みを和らげる、筋肉の緊張を緩める、胃腸の働きを助けるなどの作用が期待されます。

キャベツ、ヤマイモ、ゆり根など。

春の五味は柑橘類などの「酸味」とも言われ、酸味は肝の働きを助ける作用がありますが、「脾」(消化吸収機能など)の働きを抑えるため、胃腸が弱い人は摂りすぎに注意が必要だそうです。

<参考サイト>

・春の養生

https://www.drug39.co.jp/tsumugido/example/nature_tips/entry-594.html

・春の養生と薬膳

https://www.sharing-life.net/assets/doc/curriculum/yakuzen/20230321.pdf

・春に摂るべき食材<春の日常薬膳>

・【春の薬膳食材】漢方で考える春の症状と漢方薬

https://www.kracie.co.jp/kampo/kampofullife/body/?p=11395

・春は「肝」の働きを高めましょう 解毒を促す薬膳レシピ5選

https://www.yomeishu.co.jp/health/3440/

・春薬膳から学ぶ*旬の食べ物を選ぶポイント3選【国際薬膳師コラム】

https://shokuzenlab.com/column-condition-medicinal-cooking-spring/

② 春に摂りたい「青」の食材

春は五行で言うと「木」の性質を持っています。

春になると木々が芽吹き上に伸びていくように、人も体内の気を上に昇らせ、ホルモン代謝に変化が生じます。

のぼせや頭痛など頭部に関するトラブルや、花粉症などのアレルギー症状が出たり、不眠や不安など精神的に不安定になったりしがちです。

中医学では、春に摂りたい食材の色は「青」とされています。

「青」つまり、葉野菜などの緑の食材や、青背魚などは、解毒作用を促したり、余分な熱を取ったり、春に起こりがちな不調を予防したりする働きがあるとされます。

春の養生になる青い食材にはどんなものがあるか、調べてみました。

山菜類などアクの強い野菜は解毒作用が非常に強いため、摂りすぎには注意が必要だそうです。

【セリ】

体にこもった余分な熱を取り、水分代謝を良くする働きがあるとされる。

【菜の花】

独特のほろ苦い風味があり、血流を促す、吹き出物やおできなどの肌トラブルを解消する、お通じを良くする、などの働きがあるとされる。

【フキノトウ】

余分な湿気や熱、毒を取り除く作用があるとされる。

【ワラビ】

余分な熱を取る、水分代謝を良くして利尿作用がある。

【春菊】

独特な香りが気の巡りを良くし、ストレスを緩和する、胃腸の働きを整え胃もたれを改善する、血液をサラサラにするなどの働きがあるとされる。

【小松菜】

体の余分な熱を取る、気持ちを静める、便通を促す、風邪予防、美容やアンチエイジングなどの働きが期待できる。

【イワシ】

血液をサラサラにする、気持ちの高まりを鎮めるなどの働きがあるとされる。骨粗しょう症や口内炎、風邪の引き始めにも良いとのこと。

【海藻】

昆布やワカメなどの海藻には、

※写真はPhotoAC「アオサ海苔の養殖」より

※写真はPhotoAC「アオサ海苔の養殖」より

その他、キャベツ、ニラ、ホウレンソウ、ブロッコリー、アスパラガス、セロリ、アジ、サバ等も良いそうです。

<参考サイト>

・【薬膳編】五行学説2 “春”をひも解く自然との相互関係

https://note.com/tea_yakuze_tenmi/n/nd86ff23203d1

・中医学では、春はどんな季節?からだと心の整え方

https://kosmost.jp/health/chuigaku-spring-body-and-mind/

・季節の変わり目の不調を改善!? 春に食べたい「野菜の色」とは

https://weathernews.jp/s/topics/202303/300275/

・春の食材で不要なモノをデトックス薬膳のご紹介

・春に養いたい肝の力|春は「青」の食材を意識しよう。

https://macrobiotic-daisuki.jp/ao-syockuzai-182996.html

・肝を養う青の食材

③ 春に摂りたい栄養素とは?

春は、入学や就職などで生活環境が変わったり、季節の変わり目で寒暖差や気圧の変化が大きかったりすることから、体と心に様々な不調を感じる人の多い季節です。

春に起こりやすい心身の不調を「春バテ」とも言い、主な症状として、疲労感や倦怠感、寝起きがつらい、肩こり、腰痛、頭痛、めまい、便秘、下痢、イライラ、やる気が出ない、などが挙げられます。

春バテは、自律神経の乱れが原因のひとつと考えられています。

交感神経と副交感神経のバランスがくずれ交感神経が優位になると、様々な不調が起こりやすくなります。

春バテの予防や対策には、自律神経を整えることが大切です。

具体的には、規則正しい生活や質の良い充分な睡眠、ストレス解消などに加え、栄養バランスの取れた食事をとることです。

春に特に意識して積極的に摂りたい栄養素と、おすすめの食材について、調べてみました。

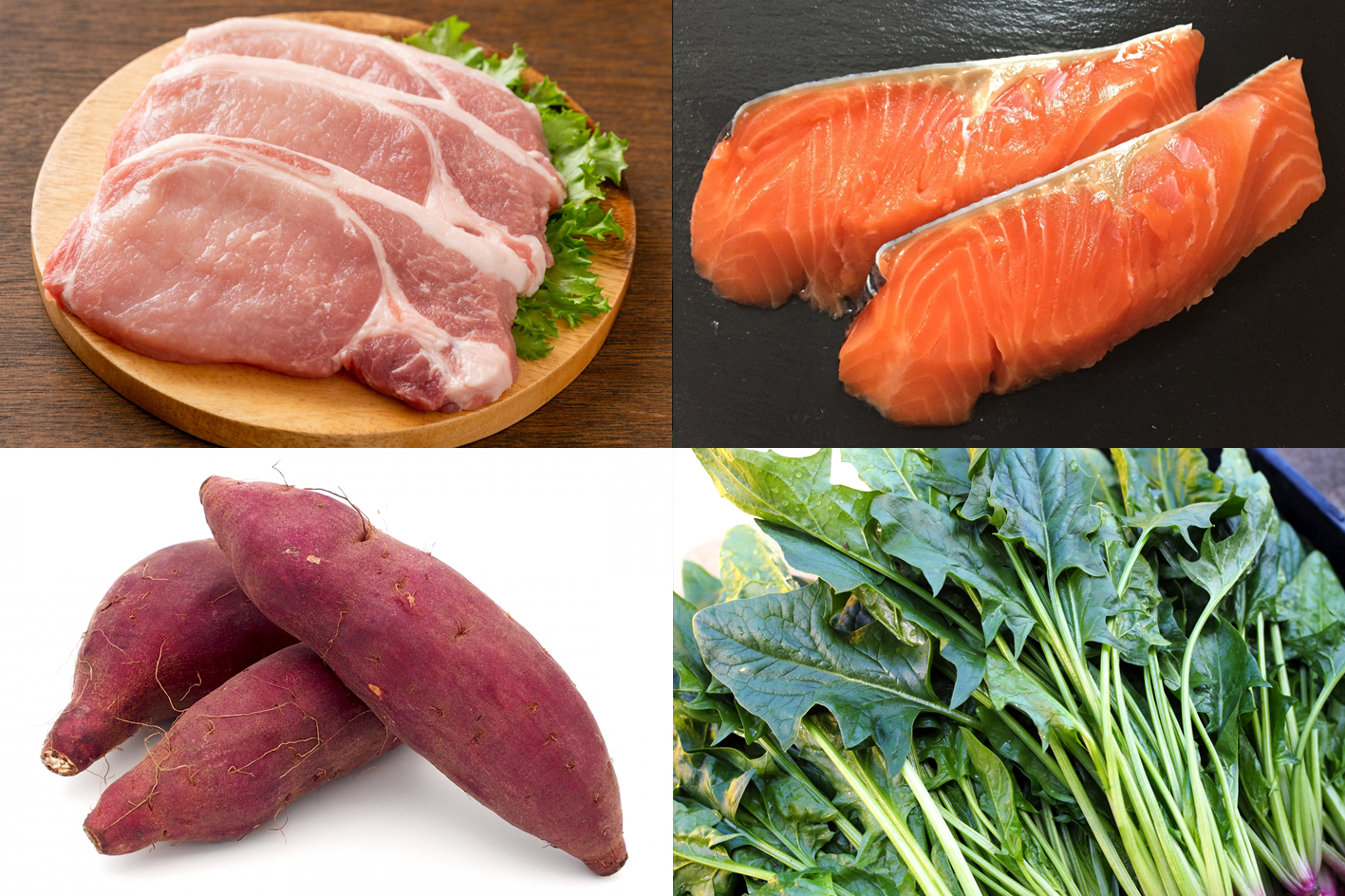

【ビタミンA】

副交感神経を整える働きがあります。

豚肉、鶏肉、ウナギ、サケ、ニンジンなどに多く含まれます。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

【ビタミンB群】

自律神経に作用します。

ビタミンB1は、主に糖質をエネルギーに変えることで疲労回復に役立ちます。

また神経の情報伝達の働きにも関与しています。

豚肉、レバー、紅サケ、玄米、豆腐、サツマイモ、蕎麦、ホウレンソウ、グリーンピースなどに多く含まれます。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

ビタミンB₆は、自律神経の調節に役立つ脳内神経伝達物質「セロトニン」を体内でつくり出す際に必要で、セロトニンの材料である「トリプトファン」の吸収にも必要な栄養素です。

サンマやバナナなどに多く含まれます。

【ビタミンC】

ストレスを軽減するホルモンの生成を促す一方、ストレスで消費されやすいので、意識してりたい栄養素です。

多く含む食材は、イチゴ、柑橘類、キウイ、パプリカ、ブロッコリーなど。

※写真はPhotoAC「イチゴの壁紙 いちごの背景素材」より

※写真はPhotoAC「イチゴの壁紙 いちごの背景素材」より

【ビタミンE】

自律神経の働きを整える働きがあります。

大豆製品、ナッツ類、ホウレンソウ、ブロッコリーなどに多く含まれます。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

【カルシウム】

イライラや不安を抑える働きがあります。

大豆製品、乳製品、小魚、小松菜などに多く含まれます。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

【タンパク質】

疲労回復に役立ちます。

玄米、豚肉、豆類などに良質のタンパク質が含まれます。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

春キャベツや新タマネギ、菜の花など、春に旬を迎える野菜には、香りや苦みを感じられるものが多くあります。

香り成分は、血行促進や抗酸化作用、ストレス軽減などが期待できるテルペン類です。

また苦みのもととなる成分は、老廃物の排出や新陳代謝の促進を助ける働きを持つ植物性アルカロイドやポリフェノールです。

春野菜には、ビタミンB群やビタミンC、βカロテンなども豊富に含まれているので、春の健康づくりに積極的に摂りたい食材です。

<参考サイト>

・季節の変わり目は要注意!「春バテ」に気をつけよう【栄養だより2020年4月号】

https://www.nicho.co.jp/column/20200401_c1/

・春バテの原因・対策を解説!季節の変わり目の体調不良に対処して健康に過ごそう

https://alinamin-kenko.jp/navi/navi_kizi_spring-fatigue.html

・春野菜の種類とは?栄養価や選び方、おいしい調理法を知って旬の野菜を食卓に

https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/rd/miraikondate/column/article_058/

・春野菜の栄養素

https://yotsugi-seikeigeka-naika.com/info/info-1701/

④ 《美味しい手延べ麺の紹介》海苔太そうめん

ホームページより抜粋

香川県小豆島の伝統的な手延べ素麺に、青のりの中で最も香り高いスジアオノリを練り混ぜた泡草オリジナルの乾麺です。

スジアオノリの鮮やかな緑色が見た目に美味しく、すするごとに芳醇な海苔の薫りと旨みが広がります。

温で食べれば海苔の香りが際立ち、冷で食べれば小麦の香りが楽しめます。

今回ご紹介したいのは、「青海苔」を練り込んだ手延べ素麺です。

「青海苔」が練り込まれていることもあって、商品説明通り包装袋から出した途端に「青海苔」の良い香りが溢れ出てきます。

食べてみると海苔の香りが口の中いっぱいに広がって、漬けつゆを薄めにして麺そのものの美味しさをじっくりと味わいたい手延べ素麺です。

太麺ですので食べ応えもありますし、見た目にも鮮やかな天然の緑色で、自然と食も進みます。

この季節、「青海苔」の美味しさと栄養価を一緒に味わえる、『海苔太そうめん』はいかがでしょうか。

※写真は、泡草海苔様公式オンラインショップより引用させていただいています。

※写真は、泡草海苔様公式オンラインショップより引用させていただいています。

《石井製麺所オンラインショップ》 https://141seimen.thebase.in

《泡草海苔オンラインショップ》 https://shop.awasoo.com/

《海苔太そうめん》 https://shop.awasoo.com/items/87543386

『お!いしい けんぶんろく』について

本ブログでは、新製品開発のためにデータベース的にいろいろな素材や成分について調べたものを綴ったものです。色々な食品やそれにまつわる産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、幅広く食品の知識を広げることができれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。

色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。