石井製麺所通信

2025年5月26日 【Vol.59】今あらためて、手延べ素麺について考える

【お!いしい けんぶんろく】 Vol.59

今あらためて、手延べ素麺について考える

小豆島の日中はすでに夏のような陽射しと暑さがありますが、夜になるとグッと冷え込み、雨の後は肌寒さを感じる日も少なくありません。

先日、お客様向け夏のご案内が終わりました。

昨年は4月末から5月頭に掛けて長野県へ販売出店をおこなっていましたが、今年は予定製造量も多く、ご案内をお送りしたお客様から早速お返事もあり、例年以上にバタバタとした5月を過ごしております。

(自分で言うのも何ですが)年々、三代目の経験と知識も高まっていると思うのですが、毎日が気付きと反省の連続で、製造条件の同じ日は一日としてなく、毎日の製造記録表はどんどん厚みを増すばかりです。

ピカピカと白く輝く美しい素麺ができた日があったかと思えば、次の日は干した麺が〝プチップチッ〟と切れてしまい、見るに堪えない姿になる日もあり、本当に素麺づくりは難しいと身に染みる日もあります。

そんなときは日々の製造記録に目を通し、時には数年前の記録も引っ張り出して原因究明に努め、「次は必ず成功させよう」と決意を新たにします。

今回のブログを書く際に、これまでのブログを読み返しました。

実は先日、ちょっとした問い合わせがあり(これは後日のブログにでも)、ブログを振り返る機会がありました。

最初は日々の記録や日記感覚で始めていたブログですが、「新商品開発に役立つ勉強のために」とブログを位置づけ、あっという間に約60本のブログを蓄積してきました。

我ながら読み応えのある内容でしたが、いろいろな気付きをもらえる回もありました。

その中で、今後の石井製麺所を考えたときにいろいろと思うこともあり、今一度「これからの手延べ素麺とはどうあるべきか?石井製麺所としてどうするのか?」というテーマで整理し多くの方にお知り置きいただきたいと考え、今回のテーマに至りました。

製造者の視点での、今後の手延べ素麺の可能性や楽しさ、素晴らしさをつづりながら、「新しい仲間探し」に繋げていきたいと思っています。

また、石井製麺所の課題や将来像についても書いてみました。

同業社の方にご興味を持っていただき、業界内での仲間も探していきたいですし、一緒に製造を手伝ってくださる方も探していきたいと考えています。

そういったことをいろいろと書いていますので、ご興味があれば、ご一読いただけると嬉しいです。

もしご共感いただける方、ご賛同いただける方がいらっしゃれば、ぜひぜひお声がけください。

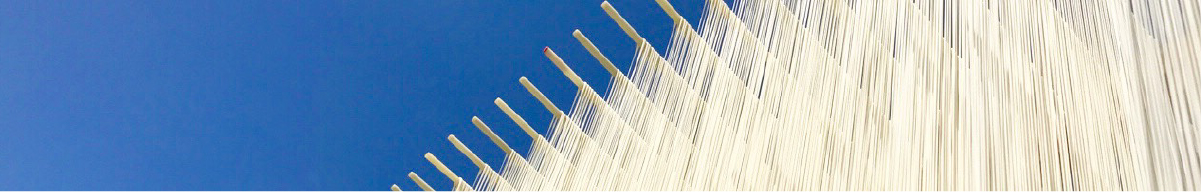

※写真は、室内干しの様子

【目次】

① 麺文化の流れと素麺の歴史

② 素麺の三大産地と、特色ある素麺たち

③ 素麺の食べ方や、他の麺の食べ方との違い

④ 素麺を取り巻く状況と、新しい楽しみ方

⑤ 小豆島手延素麺の石井製麺所とは

⑥ 素麺業界と人材募集について

⑦ 《美味しい手延べ素麺》手延べしょうどしま長命草素麺

① 麺文化の流れと素麺の歴史

<小麦のルーツ?>

素麺の主原料となる小麦のルーツは、今から1万年ほど前にさかのぼるとされています。

西アジアやイラク辺りの山岳地帯の草原に野生の麦が生えていたことが分かっています。

1万年〜8500年前頃には、野生の麦に加え栽培した麦も食べていたようです。

小麦と大麦はまだ区別されず、石と石の間に挟んで粗く砕き、焼いて食べていたとのこと。

紀元前6500年頃、小麦よりも大麦の方が栽培や収穫が容易であったことから、多く栽培されるようになりました。

大麦は、臼で粗挽きして土器で煮たお粥のような形状で食べられていたそうです。

小麦は、山岳地帯からメソポタミア平原や地中海沿岸、エジプトにまで広がりました。

紀元前3000年頃の古代エジプトでは小麦の外皮を取り除いた粉がつくられるようになりました。

この小麦の粉に水を加えてこねると弾力と粘りのあるかたまりができ、オーブンで焼くと、比較的やわらかくおいしいものができたそうです。

これが発酵パンの始まりと言われます。

大麦の粉よりも小麦の粉の方が美味しいパンをつくれるため、大麦ではなく小麦が主に食べられるようになったとのこと。

小麦の栽培地の拡大とともに広まった小麦粉の活用方法には、大きく2つの方向性がありました。

1つは小麦粉に水を加え練って焼き、パンとして食べること。

もう1つは練った生地を小さくちぎってスイトンのように食べることでした。

後者が徐々にさまざまな形状になっていき、各地で細長い麺などに発展していったと考えられています。

<麺のルーツ?>

中国北部の黄河流域では、2世紀頃の文献に、初めて麺の名前が出てきます。

スイトンやワンタン状の「煮餅」と、ひも状の「水引餅」というものです。

この「水引餅」が麺の祖先と考えられています。

そのつくり方は、小麦粉をよくふるい、肉の煮出し汁でよくこねて、箸の太さほどの棒状(30センチ)にし、水を張った器の中で指でもみ押さえながら引きのばす、というものです。

アジアの麺料理はここから派生していったと考えられるそうです。

ラーメンや、中央アジアでよく食べられている「ラグマン」などが水引餅の直系にあたります。

ラグマンは棒状にのばした生地を渦巻きの形に巻いて少し寝かせ、油をコーティングしながら手でのばしていく中細麺で、食べる直前につくるのが特徴。地方によって食べ方が異なり、大きくは汁麺タイプ、汁なし麺タイプ、炒め麺タイプに分けられるそうです。

<パスタのルーツ?>

ヨーロッパの麺であるパスタは、マルコ・ポーロが中国からイタリアに麺のルーツを伝えたのが発祥という説もあります。

中世ヨーロッパではパスタをスープに入れたり、ゆでてソースと和えたりしていたと考えられ、15世紀にはスパゲティの元祖ともいえる棒状の乾燥パスタがつくられるようになったそうです。

<日本の麺のルーツ・素麺の起源とは?>

日本では、飛鳥時代に中国から渡来した小麦粉の餡入り団子菓子「饂飩(こんとん)」がうどんの起源として有力です。

室町時代には僧侶の間食だったものが、茶の湯の普及とともに一般の人も食べるようになり、安土桃山時代にかけて日本の風土や人々の嗜好に合うよう変化し、日本独特の麺類へと発展したと考えられます。

素麺の起源は、奈良時代に遣唐使が中国から持ち帰った、小麦粉と米の粉を練って縄のような形にねじった「索餅(さくべい)」というお菓子にあると言われています。

これをお供えすると疫病が鎮まったという言い伝えがあり、無病息災を祈る食べ物として、とても貴重な食物だったそうです。

927年に完成した、宮中の儀式・作法等を集大成した書物「延喜式」には、「索餅」が旧暦7月7日の七タの儀式に供え物の一つとして供えられた記録があります。

特に平安時代からは、宮中での七夕行事に欠かせない供物とされていました。

鎌倉時代、中国から禅宗が伝わると同時に、寺院では点心と呼ばれる間食が広まりました。

点心には、索餅からつくり方が進歩した「索麺(さくめん)」が使われました。

室町時代初期の古文書「鵤庄引付(いかるがのしょうひきつけ)」に「サウメン」という記述が見られます。

この古文書は現在の兵庫県南部・播州にある斑鳩寺(いかるがでら)のもの。

約600年前から播州で素麺が食べられていたことが分かります。

当時、素麺は寺院や宮中で食べられるもので、庶民の口にはまだ入らなかったようです。

江戸時代には、各地で素麺づくりが農家の副業として発展を遂げました。

次第に庶民にも普及し、夏の風物詩として需要が高まっていったようです。

生産量が増えるとともに、粗製乱造で産地の信用を落とす事態も発生したため、素麺製造業者が集まり「協同組合」が生まれ、厳しく品質などを管理するようになりました。

伝統的な製法が守られながらも生産技術の向上により品質の安定化と生産量の拡大が進み、素麺は日本の夏の食卓に欠かせない存在となりました。

しかし現在では、日本人の食の欧米化により、ご飯がパンに変わり、うどんや蕎麦に加えパスタの消費が増え、素麺の需要は相対的に減少傾向にあります。

<参考サイト>

・小麦・小麦粉の歴史

https://www.seifun.or.jp/pages/92/

・小麦粉の歴史・文化

https://www.nisshin.com/entertainment/encyclopedia/flour/flour_03.html

・麺の起源、系譜 ~麺はどこからきたのか?~

https://world-noodle-dictionary.com/roots/origin.html

・麺の伝播経路

https://world-noodle-dictionary.com/roots/spread.html

・NATIONAL NOODLE DAY特別企画!麺の歴史と世界の麺を紹介します。

https://www.myojousa.com/ja/blog/national-noodle-day/

・起源は紀元前4世紀!?知られざるパスタの歴史

https://food-drink.pintoru.com/pasta/history-of-pasta/

・島原そうめんの歴史

https://www.shimabara-soumen.com/category/1572537.html

・素麺の起源「索餅(さくべい)と索麺(さくめん)」

https://www.shimabara-soumen.com/article/14261528.html

・#865 各種麺類生産量の推移@2023

https://www.flour.co.jp/news/article/865/

② 素麺の三大産地と、特色ある素麺たち

日本全国にはさまざまな素麺の産地がありますが、特に「日本三大素麺」として知られているのが「三輪(奈良県)」「播州(兵庫県)」「小豆島(香川県)」の3つです。

※以下の内容は、色々な情報を紐解きながら独自に調べて書いたものです。間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈や諸説があると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。間違いなどございましたらご指摘いただければ幸いです。

【三輪素麺】(奈良県)

素麺発祥の地とされる。

827年、三輪山の大神神社で、神主であった大神朝臣狭井久佐(おおみわのあそんさいくさ)の次男・穀主(たねぬし)が神の啓示を賜り、三輪の地に適した小麦の栽培を行い、小麦と三輪山の清流で素麺づくりを始めたと言われている。

後の江戸時代には、お伊勢参りの途中で多くの人が奈良を訪れ、旅籠で三輪名物として供される素麺を食べたことから、その評判が全国へと広まっていった。

良質の小麦粉と塩、三輪の清水、三輪山から盆地に吹き下ろす北風「三輪おろし」などの気候風土が、素麺づくりに適している。

三輪の手延べ製法が播州、小豆島、島原へと伝わったとされる。

【播州素麺】(兵庫県)

素麺の生産高が国内第1位。

室町時代初期、現在の兵庫県南部・播州にある斑鳩寺(いかるがでら)の古文書「鵤庄引付(いかるがのしょうひきつけ)」に「サウメン」という記述が見られ、約600年前から播州で素麺が食べられていたことが分かる。

素麺づくりが本格化したのは江戸時代。

龍野藩の許可業種として奨励され、揖保川の水や播州平野で採れる良質な小麦、有名な赤穂の塩などの原材料にも恵まれていた。

生産量が増えるとともに、龍野藩・林田藩・新宮藩内の素麺製造業者が集まり、この集まりが元になって明治時代に「揖保乃糸」ブランドが誕生。

現在、「揖保乃糸」ブランドは兵庫県手延素麺協同組合が一括管理している。

揖保川流域のたつの市や姫路市、宍粟市、太子町、佐用町で毎年限られた期間に生産されており、文字通り糸のような細く美しい形状や、なめらかな舌触り、コシのある食感と風味が特徴。

【小豆島素麺】(香川県)

1598年、小豆島池田村の島民がお伊勢参りの帰路、三輪に立ち寄り、素麺の製造技術を学んで島に持ち帰ったのがルーツとされている。

冬の農閑期に家族の労働だけで生産できるといった利点や、小麦の栽培に適した気候、瀬戸内海の塩や素麺づくりに必要なごま油を製造していたなどの環境から、素麺づくりがさかんに行われるようになった。

製法に「ごま油」を使うところが、小豆島の手延べ素麺の独自性と言える。

日本三大素麺以外にも、全国各地には特色ある素麺があります。

全てではありませんが、一部を抜粋して掲載してみました。

【島原素麺】(長崎県)

南島原市を中心につくられ、生産量は全国第2位。

温暖な気候や、雲仙岳の麓から湧き出る清冽な水など自然の恵みに育まれた環境が、素麺づくりに適している。

グルテンを多く含む強力粉を使うため、コシが強くツルツルした食感が特徴。

島原の乱後、人口が激減したため小豆島から移住した人により製麺技術が伝えられたのがルーツという説がある。

【半田そうめん】(徳島県)

徳島県の西部に位置するつるぎ町半田地区でつくられる。

四国山脈から吹き降ろす冷たい風や吉野川の清水などの気候風土が素麺づくりに適していると言われる。

半田そうめん音頭で「コシの強さにノドが鳴る」と歌われるくらい、一般的な素麺よりやや太めでコシが強いのが特徴。

日本農林規格(JAS)では「ひやむぎ」に分類されるが、江戸時代から続く伝統と麺文化の地域性が認められ、特別に「そうめん」の表記が認められている。

【五色(ごしき)素麺】(愛媛県)

愛媛県松山市の郷土料理として知られる5色の素麺。

人工着色料は使わず、もち麦・蜜柑・梅・抹茶など自然のもので着色されている。

享保7年(1722年)、寛永から続く製麺会社の八代目・長門屋市左衛門の娘が椿神社に参拝したとき、美しい五色の糸が下駄に絡みついたのを見て、父親に「そうめんに五色の色をつけてみては?」とすすめたのが由来とされる。

【備中(びっちゅう)素麺】(岡山県)

昔の備中国にあたる岡山県浅口市鴨方町とその周辺の里庄町・矢掛町・笠岡市などでつくられる。

杉谷川の清流と、備中の大動脈とも言われる高梁川流域で栽培された小麦、瀬戸内海沿岸でつくられる塩といった良質な素材が入手しやすい土地柄と晴天の多い気候からか、素麺づくりが盛んになっていったと伝えられる。

さらに、杉谷川には多くの水車が設置され、製粉から製麺まで一体化した素麺づくりを行っていたとのこと。

【和泉素麺】(愛知県)

愛知県安城市和泉町に江戸時代中期から伝わる。

特徴は、日本一とも言われる3メートル以上の長さと、半生麺であること。

多くの手延べ素麺の産地では乾燥している冬に素麺をつくるが、和泉素麺は夏につくられる。

日中の暑い日差しで乾燥させた麺を、夕方頃から吹く三河湾の湿った南東の風、通称「そうめんの風」によって半生の状態に戻すことにより、麺はしんなりと柔らかく絹のような風合いになり、表面はなめらかでのど越しもよく、もちもちの食感が生み出され、また一度乾燥させているので日持ちもするとのこと。

【大矢知(おおやち)素麺】(三重県)

三重県四日市市大矢知地区でつくられる。

朝明川の清流と、鈴鹿おろしと呼ばれる乾燥した北西の季節風という気候風土に加え、北勢地域が小麦の産地であったことなど、素麺づくりに適していたことから、江戸時代末期から盛んになったと言われる。

昭和初期の最盛期には生産者が300軒を超え、手延べ製法を用いてひやむぎやきしめん、うどんも生産されるようになったが、機械生産への移行などにより生産者は急速に減少し、現在は10軒ほどの事業者が伝統的な手延べ製麺の技術をつないでいるとのこと。

少し太めの麺で、手延べならではの強いコシやなめらかな舌触り、歯切れの良さが特徴。

【白石温麺(うーめん)】(宮城県)

一般的な手延べ素麺は、麺と麺がくっついたり乾燥したりするのを防ぐため油を塗っているが、白石市の特産品である「温麺(うーめん)」は油を使わないでつくるのが特徴。

長さも9cmと短いことから、消化が良くて食べやすいと言われている。

太さは素麺より0.3㎜ほど太めで、食べごたえがある。

白石地方は、蔵王連峰から流れる白石川の清流や温和で乾燥した気候に恵まれ、小麦粉が豊富に採れることから、良質な温麺の産地となった。

一年を通して食されており、醤油や味噌でつくった汁につけて食べるのが一般的。

その扱いやすさと食べやすさから、離乳食や高齢の方の食事にも重宝されているとのこと。

【卵麺(らんめん)】(岩手県)

「鶏卵素麺」とも言われる。

県南部の奥州市江刺区周辺でよく食されているとのこと。

小麦粉と塩に、新鮮な卵をふんだんに使って練り上げる素麺は、黄色でほんのり卵の風味が感じられ、水分をあまり使わないためシャキッとした歯ごたえがあり、ゆでのびしにくいのが特徴。

今から約300年前、松屋十蔵というキリシタン信者が遠く長崎県から岩手県へ逃れてきて、オランダ人から伝授されたという鶏卵を使った麺を「蘭麺」として売り出したのが始まりと言われている。

卵と小麦粉を合わせるのは、カステラの製法から生まれたアイデアのよう。

【大門(おおかど)素麺】(富山県)

庄川の扇央部から少し下がったところにある、砺波市大門(おおかど)地区で伝統的につくり続けられている。

「丸まげ素麺」とも言われるユニークな形状が特徴。

初冬から晩春にかけ、清流庄川の水を使ってつくられる素麺は、鉢伏山から吹きおろす寒風で乾燥させることで、よくしまったコシのあるなめらかな麺に仕上がる。

細くて長い麺が完全に乾かないうちに丸めて仮包装し、さらに10日間かけて本乾燥する、手間ひまかけた素麺。

ゆでる時には、丸まげ状の麺を2つに割らないと、とても長い素麺になってしまうとのこと。

<手延べ素麺の可能性が広がる新しい麺とその考え方>

近年では、各地の特産品などを生地に練り込み、独自の味わいや色合い、風味や健康効果を生み出している素麺も数多くつくられています。

【海藻】

海苔や昆布などを粉末にして練り込むことで、磯の風味が加わったり、独特の粘りが弾力を生んでのど越しが良くなったりといった相乗効果が得られる。

佐賀県有明海の海苔や、岩手県三陸産の昆布やメカブ、徳島県鳴門のワカメ、宮城県のアカモク(新潟県ではナガモと呼ばれている)、新潟県のフノリなどを練り込んだ素麺がある。

【魚介】

麺自体から出汁が出てより旨みが増す。

熊本県甲佐町で育てたウナギの白焼きを練り込んだもの、タイのエキスを入れた縁起の良い素麺、ウニを練り込んだ風味豊かなもの、オキアミの一種であるイサダを使ったピンク色の素麺や、イカスミを入れた真っ黒な素麺などがある。

【穀類】

山形県のブランド米「はえぬき」「どまんなか」、それぞれの米粉を使用した素麺。

岩手県一関市では古代米の「黒米(紫黒米)」を、山形県西川町では発芽胚芽米を練り込んだ素麺も。

岩手県軽米町でつくられる稗(ひえ)を使った素麺は、胡桃に似た甘味とシコシコした食感が特徴。

長崎県には、雑穀16種類(小豆・もちきび・もち麦・もち玄米・ハト麦・もち赤米・黒豆・丸麦・稗・青大豆・発芽玄米・もち黒米・とうもろこし・もちあわ・胚芽押麦・黄大豆)を練り込んだ素麺がある。

【ごま、芋、豆類】

石井製麺所でも販売している黒ごまの粉末を練り込んだ素麺は、兵庫県播州や長崎県島原といった素麺の産地でもつくられているが、熊本県に本社のあるごま食品製造販売会社・オニザキさんの「黒胡麻そうめん」は、ごまの粒をそのまま生地に練り込んでおり、ごまの風味と食感がしっかり味わえる。

新潟県では五泉産のえごまの葉を練り込んだ素麺がある。

九州産の紫芋や、山口県柳井でとれた自然薯を入れたものも。

京都府丹波市や岡山県美作市では、それぞれの地域で生産した黒豆を使った素麺をつくっている。

【野菜】

なじみ深いものでは、ニンジン、カボチャ、ホウレン草、オクラ、トマト、タマネギ、ゴボウ、レンコン、シソ、小松菜など。

他にも、岐阜県大垣市では地域で苗から育てた明日葉が、石川県金沢市では能登野菜の中島菜が、それぞれ素麺に使われている。

【果物】

石井製麺所ではオリーブオイルを練り込み、表面にも塗って仕上げたオリーブオイル素麺がある、同じく小豆島でオリーブの果実を練り込んだ素麺をつくっておられる生産者さんもいる(ちなみにオリーブは野菜ではなく果物に分類される)。

梅や、カボス・伊予柑・ユズ・ミカンなどの柑橘類、また、栃木県のイチゴ「とちおとめ」や山形県のサクランボ、千葉県市川の梨、大分県清川の桃、ブルーベリー、メロン、ブドウ、ネーブル、スモモ、柿の皮、などを練り込んだ素麺もある。

【葉】

素麺の産地である徳島県半田では、稲の若葉。山形県月山では、桜の葉。

千葉県市川では、国産の赤松の葉を粉にして練り込んだ素麺がある。

徳島県の特産品である阿波藍の産地・上勝町では、手摘みした藍の葉を天日乾燥して粉にし、素麺に練り込んでいる。

【薬味】

奈良県三輪市、栃木県栃木市、千葉県市川市では、ショウガ。

徳島県上勝町ではワサビが、粉末にして素麺に練り込まれている。

熊本県には、ニンニクを練り込んだ素麺もある。

【その他植物】

素麺発祥の地と言われる奈良県三輪では、これまた特産品である吉野葛を加えた素麺が。

畳の原料として知られるい草の産地である熊本県八代市では、い草の粉末を入れた素麺が、学校の給食などにも採用されているとのこと。

長崎県島原では、4種類の島原薬草(オオバコ・ウイキョウ・ナズナ・タンポポ)を練り込んだ素麺がある。

【お茶、酒】

長崎県島原市、奈良県三輪市、静岡県菊川市など、素麺やお茶の名産地で、緑茶の粉末や抹茶を練り込んだ素麺がつくられている。

岩手県北上市には、桑の葉の茶粉末を使った素麺がある。

兵庫県播州は、素麺とともに日本酒の産地としても有名。清酒を加えてつくった素麺は、旨みが増し、のどごしがぐっと滑らかになるとのこと。

<参考サイト>

・九州お取り寄せ本舗

https://blog.otoriyose.site/kyusyustroll/1805/

・大神神社HP

https://oomiwa.or.jp/jinja/kamigatari/

・奈良県観光公式サイト

http://yamatoji.nara-kankou.or.jp/page/page_32.html

・三輪素麺振興会公式HP

・なぜ「揖保乃糸という会社はないの?」全国で愛される素麺とは 帯色の秘密も

https://www.himeji-mitai.com/feature/374539.html

・農林水産省HP

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/40_8_hyogo.html

・島原手延そうめんの歴史

http://minamishimabara-somen.jp/somen/

・産地別そうめんの比較とおすすめランキング

・半田手延べそうめん協同組合

https://handasoumen-kumiai.jp/feature.html

・あるねっと徳島

https://arunet-awa.com/?mode=f6

・五色そうめんの歴史

https://goshiki-soumen.co.jp/history/

・【備中手延べ麺】そうめん・うどん・ひやむぎまで。江戸時代からの名産品

https://fuuraiki.com/bitchuu-tenobemen/

・備中手延べそうめん

http://soumen-guide.net/archives/115

・和泉手延長そうめん

https://www.masugiseimen.com/izumi.php

・和泉の長そうめんの由来

http://www.miyakoseimen.com/jp/business/

・四日市市広報2022年2月上旬号

https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1643956619284/simple/202202joujun0205.pdf

・大矢知手延べそうめんの歴史

http://soumen-guide.net/archives/140

・大矢知手延べそうめんの特徴

http://soumen-guide.net/archives/143

・白石うーめん(温麺) の優しいおいしさ|歴史と名店をご紹介

https://shiroishi.ne.jp/feature/1802

・うーめん(白石温麺)とは?そうめんとの違いや食べ方をご紹介

https://delishkitchen.tv/articles/1493

・郷土料理|ほんのり香る卵と歯ごたえがおいしい 卵めん(岩手県)

https://www.shizensyokuhin.jp/archives/articles/753

・江刺岩谷堂 吉田製麺「卵めん」

https://www.umai-mon.com/user/collection/929

・古来より伝わる手法をそのままに江戸時代から作り続けられている丸まげ素麺

https://www.corezo-mall-tokusyu.com/ookadosoumen

③ 素麺の食べ方や、他の麺の食べ方との違い

素麺の最も一般的な食べ方は、冷たいめんつゆにつけて食べる「冷や素麺」です。

基本的な流れは、素麺をゆでて水で冷やし、水気を切って、醬油ベースの冷たいつゆに付け、薬味や具材とともに食べる、というものです。

一般的な薬味には、ネギ、ショウガ、ミョウガ、ワサビ、シソ、三つ葉、ごま、大根おろし、梅干し、ユズ、海苔などがあります。

薬味には、食欲増進・芳香を添える・風味を添える・季節や彩りを出す・異臭をやわらげる・毒消しや防腐効果・消化を助ける、といった働きがあると言われています。

ボリュームを増して新たな味わいを生み出す具材は、生卵や錦糸卵、天かすなどが定番です。

また地域ごとにさまざまな具材や味付けで食べられているので、ぜひ素麺アレンジの参考にしてみてください。

<にゅうめん>(奈良県、兵庫県播磨地方)

素麺を温かいつゆに入れて食べる。

<冷やし中華風>(関西)

キュウリ、錦糸卵、ハム、カニカマなどを素麺のうえにトッピング。

<酢味噌素麺>(静岡県や愛知県の一部)

めんつゆではなく酢味噌を素麺にかける。

<油ゾーメン>(鹿児島県奄美地域)

豚肉と野菜、素麺に、出汁を入れて炒める。

<ソーミンタシヤー>(沖縄県)

素麺と野菜やツナなどを、塩や醬油で炒めてシンプルに仕上げる。

<ナス素麺>(石川県金沢市、香川県)

ナスと素麺を一緒に出汁で煮て、醤油や味噌で味付け。また、ナスを油で炒め砂糖と醤油で味付けし、ゆでた素麺を加える。

<サバ素麺>(滋賀県長浜市)

甘辛い出汁で煮たサバの切り身を、その煮汁にからませた素麺に乗せる。

<鯛素麺>(広島県、徳島県、香川県、愛媛県、熊本県)

ゆでた素麺を大皿に盛り、その上にタイの姿煮を乗せる。また、タイのあらを炊いて煮汁を素麺にかける。タイを甘辛く煮付け、その煮汁で素麺を食べる地域も。

他の麺類についても、主な食べ方を調べてみました。

【ひやむぎ】

素麺と同じく小麦粉を主原料としており、素麺より太くうどんより細い。

素麺同様、夏の風物詩として冷やして冷たいつゆにつけて食べられることが多い。

【うどん】

日本の代表的な麺で、つるつるしたのど越しと、もちもち、あるいはシコシコとした食感が特徴。

温かくしても冷たくしても食される。カレーうどんなどアレンジメニューも豊富。

【蕎麦】

蕎麦粉が主原料で、小麦粉の割合が少なく、小麦粉が入っていない場合もある。

温かくしても冷たくしても食される。

【中華麺】

小麦粉と水、かん水を原料とした麺で、ラーメンや焼きそばに使われる。

定番のラーメンや焼きそばに加え、つけ麺や油そばといった新たなスタイルも続々と登場している。

【パスタ】

デュラムセモリナというデュラム小麦が主原料。

形状や太さなどによりさまざまな名称があり、300~500種類あるとも言われる。

ソースに絡めるなどして食べるが、種類により相性の良いソースが異なる。

【ビーフン】

主原料に50%以上の米粉を使用した麺。

野菜などの具材と合わせる焼きビーフンが定番。

【春雨】

イモ類や豆類から摂れるデンプンを主原料とした麺。

炒めものに加えたり、スープやサラダ、和え物に入れたりと、さまざまな料理に使われる。

<参考サイト>

・そうめんに薬味が必要な理由とは?薬味の役割をご紹介

https://delishkitchen.tv/articles/483

・そばのあいうえお「や 薬味(やくみ)」

https://www.nichimen.or.jp/know/aiueo/ya/

・そうめんの薬味や、つけつゆは関東と関西では違うものなの?

https://kenkoubaizou.com/k2k0000282-post/

・そうめんの地域別の食べ方まとめ!飽きずに美味しく食べる工夫も公開

https://shop.ninben.co.jp/blog/?p=3799

・地域別そうめんの食べ方ランキングTOP10!みんなが試したいアレンジは?

・うちの郷土料理 種類検索 麺料理

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/type/noodles.html

・麺類の種類一覧!意外と知らない麺の基本をまとめて紹介

https://tsumura-seimen.co.jp/post-1301/

④ 素麺を取り巻く状況と、新しい楽しみ方

近年の日本では、食生活の欧米化やライフスタイルの変化により、麺類の消費動向も変化してきました。

統計データによれば、素麺の消費量は徐々に減少しています。

特に若年層では、インスタント食品やパスタなどの簡便な麺類への嗜好が強まっています。

一方、2020年以降はコロナ禍による「巣ごもり需要」で一時的に家庭での素麺消費は増加しましたが、全体的なトレンドとしては減少傾向にあると言えます。

そんな中で、新たな市場開拓として、都市部を中心に素麺専門店が登場しています。

夏の食べ物というイメージから脱却し、一年を通して楽しめる多彩な素麺料理を提案しています。

【そうめん専門店「そそそ」】(東京都渋谷)

香川県小豆島の手延べ素麺「島の光」の魅力を伝えるため2018年にオープン。

渋谷ヒカリエにある「そうめん そそそ 研究室」では、自分の好きな量・味・具材などを選んで自分好みの素麺の食べ方を研究できる。

・そうめん専門店「そそそ」

・渋谷ヒカリエフロアガイド そうめん そそそ 研究室

https://www.hikarie.jp/shop/detail/?scd=000085

【そうめん屋はやし】(東京都大井町)

奈良県の三輪素麺を使用し、和風はもちろん、薬味の効いた豆乳素麺、台湾風、肉天かす温麺など、個性派ぞろいの10種類以上のメニューを提供。

・そうめん屋はやし(食べログ)

https://tabelog.com/tokyo/A1315/A131501/13179397/

【そうめん酒場はやし】(東京都目黒)

こだわりの料理とお酒、そして〆の素麺を気軽に楽しめるお店。

・そうめん酒場はやし(食べログ)

https://tabelog.com/tokyo/A1316/A131601/13252779/

【素麺人】(東京都竹ノ塚)

長崎県島原の手延べ素麺を多彩なアレンジで楽しめる。

「素麺甚(そうめんじん)」という店名で各地のイベントに出店しているキッチンカーがルーツ。

2025年4月オープン。

・【足立区】素麺の常識が変わる?キッチンカー発、多彩な素麺アレンジの店「素麺人」竹ノ塚にオープン

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/561c9127e983eba30571700f201b1074f7770e97

現代の食のトレンドに合わせ、素麺の新しい食べ方も生まれているようです。

参考までに調べてみました。

<世界の料理とのフュージョン>

・オリーブオイルやバジルを使った「冷製パスタ風素麺」

・ナンプラーやパクチーを合わせる「タイ風スパイシー素麺」

・コチュジャンやキムチを合わせる「韓国風辛味素麺」

<SNS映えする素麺>

・カラフルな素麺を使った「レインボー素麺」

・夏野菜と合わせた「彩り野菜素麺」

<季節を問わない素麺>

・冬の鍋ものに素麺を入れる「素麺鍋」

・温かいスープカレーに素麺を合わせる「カレー素麺」

・朝食として素麺を楽しむ「モーニング素麺」

<参考サイト>

・「全国そうめんサミット2023in小豆島」5千人が来場

https://f-weeklyweb.com/top-news20230612/

・【東京】そうめん専門店3選。外そうめんならではのおすすめメニューがズラリ!

https://www.jalan.net/news/article/474633/#03

⑤ 小豆島手延素麺の石井製麺所とは

私三代目が小豆島に帰ってきたのは、2018年5月頃だったと思います。

関東圏の大学に通い、就職もそのまま関東で。

素麺どころか、食品とも関係のない、住宅関係の仕事をしていましたが、縁あって島に戻ることになりました。

子どもの頃に、簡単な作業を手伝うことはありましたので、工場に入ったことはもちろんありましたが、

「これからここで素麺づくりを始めるんだ」と改めて工場に入ると、見ていたようで見えていなかった、たくさんの製麺機械や道具が並んでいました。

その後、正式に事業承継を行ったのが2020年1月です。

創業は、1971年の(おそらく)秋とのこと。

父の父、私からすると祖父に当たる石井史郎が、小豆島手延素麺協同組合の組合員として創業しました。

当時は、素麵がとてももてはやされたと聞いています。

「つくれば売れる」ということで、生産量のピーク1992年には、54,000㎏も製麺していたとか。

素麺は18kg単位で生産量を計算するので、およそ3,000箱分になります。

昨年はほぼ家族3人で年間1,400箱なので2倍以上…到底想像できない生産量です(笑)。

2003年に父が2代目として製麺所を引き継ぎ、母と従業員の方が6名ほどいたそうです。

そこから天候不順や景気の動向、食生活や文化の変化(御中元需要の減少)などが大きく影響したと思われるのですが、生産量、販売量ともに減少傾向が続き、私が帰ってきた2018年にはピーク時の40%くらいまで減っていました。

ただ、生産量が減少した一番の原因は、高齢化や人手不足で、単純に生産能力が落ちてしまったからだと思います。

(これは弊社だけの問題ではなく、地域の、さらに広く見れば業界の課題ですね。)

私も家業を継ぐ形で製麺作業に加わり、経営や営業面も承継して、お客様へのご案内や営業活動、新しい手延べ麺の開発などを行っています。

先代の時代から、新しい手延べ麺の可能性として「山芋素麵」「蕎麦風味」を開発、商品ラインアップに加わりました。

白い素麵が基本的には人気ですが、贈り物用としてのご用命もあり、特に「山芋素麵」は今でも根強い人気があります。

しかしながら、相対的に生産量・販売量ともに減少していると、販売の拡大が先か、製造強化(安定)が先か、大変迷うところでした。

3代目を引き継いだ際に、

「このまま、白い手延べ素麺を続けているだけで良いのだろうか?」

「いつもご愛顧いただくお客様にもっと喜んでいただけることはないだろうか?」

と、事業承継してからは自問自答の毎日でした。

そんな中で出会ったのが小豆島で研究栽培をされていた「しょうどしま長命草」でした。

「これだ!」とひらめきました。

学生時代、実家から素麺が仕送りされていました。体調を崩しているとき、母から送ってもらった素麵の、その食べやすさと優しさに、弱った心と体が癒やされたのを、今でもはっきりと覚えています。

(小豆島から離れて頑張っている学生さんにとって、これはあるあるかもしれませんね。)

元来、素麵は嗜好品でなく、「大切な方への健康を思いやる贈り物」なんだと、あとからですが気がつきました。

そこで、次の100年に残す手延べ素麵のテーマとして「よりそうめん」を掲げて、健康で毎日を過ごすために選ばれる食品を目指して取り組むことにしました。

そこから、「手延べしょうどしま長命草素麵」「手延べ小豆島オリーブオイル素麵」を開発し、化学調味料や着色料を一切使用せず、食べる方に優しい手延べ素麵を届けさせていただいています。

続けて、島内での色々なご縁が繋がり『薬膳』の考えを取り入れた「手延べひじき麺」「手延べきくらげ麺」「手延べ黒ごま麺」を発売。

その製麺で得られた技術を活かし、現在では多くのOEMを受託させていただくまでに至りました。

3代目を承継し、引き続きご愛顧くださるお得意様、応援くださるお客様、経営者として支えてくださる多くの方のおかげで、今日に至っていると強く感じます。

今年は、新しいお取引様含め、国産小麦だけでつくる手延べ素麵用の小麦粉の開発や、新麺開発でのご依頼も増え、益々石井製麺所が活気づきそうです。

今一番心配なのは、父・母の体調と、私の腰の具合です(汗)。

⑥ 素麺業界と人材募集について

現在は父と母、三代目の私と少し製造のお手伝いをしてくださる方と、他にもいろいろとお手伝いいただく方とで毎日の製麺作業に取り組んでいます。

前述したとおり、心配なのは本人含めた家族の体調面ですが、今お手伝いいただく方々も私より先輩ですので、石井製麺所としての若返りが、目下の課題だと考えています。

そこで、新しく工場で働く方を募集したいと考えています。

石井製麺所もそうですが、島内の製麺所のほとんどは、島の方や他製麺所で経験のある方を雇われてきました。

ですが今回は、「素麵をつくっていきたい!」と考える未経験者の方にも、3〜5年を目安に修業(経験)の場として活用いただければと思っています。

もちろんそのまま石井製麺所で携わっていただくことが理想ですが、まずは入りやすい入口として考えていただけるような条件で考えています。

私は以前に、パン工場に勤めていたことがあります。

実はパン業界にも興味を持っていて、お店に行って買ったり食べたりして、いろいろ学びを得ていました。

(子どもの頃から、「小麦粉を練って焼く」ということが好きでした。なんちゃってパンケーキのようなものをよく作っていました。)

同じ小麦粉を原料とした業界で、製造環境も夜中から仕込みがあったり重労働であったりして大変なのに、なぜあんなにも若者がなりたがるんだろうと、思えば不思議に感じていました。

たぶん、子どもたちに「将来の夢」を聞いてみると、「パン屋さんになりたい!」という子はいると思います。

おそらく、島の子どもたちに聞いても、なりたい職業に(家業を除いて)「素麺屋・製麺所」はないのではないでしょうか。

この差はいったい、どこから生まれるのでしょうか?

極端な考え方かも知れませんが、「今っぽさ」ではないかと考えています。

“ミーハー”という意味でなく、「今のライフスタイルに合わせた楽しい商品開発」が欠かせないのではないかと考えるようになりました。

(パン業界は、製法の進化や新しいパンの開発、お店ごとに個性のあるパンがつくられていますし、発酵という技術ひとつをとっても、日夜研究が進んでいます。島内でも新しいパン屋さんがオープンするのも珍しくありません。実情は分からないところもありますが、少なくとも私の目には、活気があって楽しそうに映ります。)

それが、前述した「よりそうめん」であり、それを実現するためにも、「毎日食べていただける素麵とは何か」を考え、レシピ開発などでなく、選んで求められる食品とは何かに着目し、素麵そのものの価値観を変えられるような商品づくりが必要だと考えるに至りました。

それが新しい技術に結びつき、お客様の食卓に上る選択肢になるのではないか。

私たちが残すべきものは、白い素麺だけでなく、「時代に必要とされる手延べ製法の技術」ではないかと考えています。

石井製麺所では、(ある程度決まり事はありますが)自由に楽しい発想で、手延べ麺だからできるアプローチで、お客様の健康に寄与できる食品をお届けできるように取り組んで行きたいと考えています。

そして、今、そんな未来の素麺業界を一緒に考えてくれる仲間、一緒につくってくれる仲間を探しています。

正直に申しまして、リアルな就業環境を整えることが、近々の課題でもあります。

素麺づくりに興味のある方で、辛抱強い方、ご連絡をお待ちしております。

これまでの手延べ素麺づくりの当たり前を、見直す時期が来ています。

朝2時〜3時ごろから作業が始まるのも労働環境としては、なかなかに難しいと感じますが、新商品開発と併せて製造工程の見直しや従事する時間なども工夫できないかと考えています。

重労働で、従事する時間も長く、ほぼ同じ作業を繰り返す環境から、新しいことへチャレンジできる機会創出や従事時間の短縮、OEMや新麺による工程の変化なども考えながら、まさに持続・継続可能な製麺所を目指せないかと考えています。

長年、職人の経験と勘、そして体力に支えられてきた手延べ素麺づくり。

これからは誰かひとりの力に頼るのではなく、

培ってきたものを活かし、新しいチャレンジを続けながら、

チームで、工場として、「美味しい手延べ麺」をつくる製麺所を目指します。

⑦ 《美味しい手延べ素麺》手延べしょうどしま長命草素麺

前述した「手延べしょうどしま長命草素麺」ですが、その開発には工程の様々な改良が必要となり、熟成時間の工夫、麺の太さの検討、パッケージへの配慮など、色々な視点で何度も何度も試作を重ねました。

その積み重ねがあり、石井製麺所独自と言える(と思う)手延べ製法を構築するに至り、それを様々なOEMや新麺へ活かすことができています。

気候条件などでまだまだ工夫の余地はありますが、他の新麺のベースになっているのは間違いなく、本当に色々な気付きをもらうことができました。

また、その開発を通じて得られた気づきは、従来の素麺にも活かすことができています。

今も新しい手延べ麺の開発に取り組んでいますが、間違いなく新生石井製麺所の分岐点になったのは、この素麺で間違いありません。

そんな想いの詰まった「手延べしょうどしま長命草素麺」を毎日のお食事に、大切な方への贈り物にいかがでしょうか。

《石井製麺所オンラインショップ》 https://141seimen.thebase.in/

《手延べしょうどしま長命草素麺》 https://141seimen.thebase.in/items/29007893

『お!いしい けんぶんろく』について

本ブログでは、色々な産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、様々な素麺の情報を発信できれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。

色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。