石井製麺所通信

2025年7月22日 【Vol.63】手延べ素麺の製造工程について①

【お!いしい けんぶんろく】 Vol.63

手延べ素麺の製造工程について①

東北北部も含めて東日本も梅雨明けし、日本中が夏真っ盛りといったところですね。

西日本の地域が6月末に梅雨明けしてからご注文が増えましたが、現在では東京方面のお客様からもご注文が急増しています。

ありがたいお話で、順次出荷もおこなっておりますが少し遅れ気味なところもございます。

何とぞご容赦ください。

製造計画も見直しをしておりますが、OEM商品供給先も急遽のご注文が増え、ここ数年では珍しく7月末現在も製造に追われる毎日です。

石井製麺所では一年中美味しく手延べ麺を味わっていただけるようにと、いろいろな手延べ麺を販売していますが、まだまだ夏の素麺の魅力に勝るものはありませんね(笑)。

さて、7月と言えば、例年チャレンジしている「かがわ県産品コンクール」!

今年も18日に新商品を出品して、試食もご提供してまいりました。

今回は特殊麺ではなく、ズバリ!国産小麦を使用した手延べ素麺です。

「国産小麦の手延べ素麺って普通にあるよね?」と思われがちですが、使用する小麦粉は、実はお菓子用やパン用、うどん用の小麦を使った物がほとんどで、「手延べ素麺用」の小麦粉(ブレンド小麦粉)というのはありませんでした。

現在、どの産地も通常の手延べ素麺を製麺される際には、外国産小麦を使用されていると思います。

素麺の市場はうどんやパンほど大きくありませんから、国産小麦をわざわざ「手延べ素麺用」にブレンドして製品化する小麦粉メーカーさんはいらっしゃらないと思います。

ですが、今回、ご縁があり、国産小麦を使用して「手延べ素麺」用の小麦粉の開発を一緒に行ってくれるメーカー様がお声がけくださいました。

こんなニッチな商品に手を挙げてくださるなんて、なんとありがたい。。。

ということで、今回は「原料となる小麦粉の開発」から携わり、試行錯誤の末(現段階ですが)できた「国産小麦粉のみを原料とした手延べ素麺用小麦粉を使った、手延べ素麺らしい美味しい素麺」を出品させていただきます。

詳細については、また後日のブログにて。

今回のブログは、石井製麺所についてです。

石井製麺所の沿革や所在地、製法について、整理してまとめてみました。

実は、同じ「小豆島手延べ素麺」といっても製麺所ごとに微妙な差があったり、こだわりや製法にも個性が出ています。

あと、工程や道具の呼称も製麺所によって差があったりするのも面白いところかもしれません。

今回は他の製麺所と同じかどうかは分かりませんが、石井製麺所の製麺方法をご紹介したいと思います。

「うちとは違うな」という製麺所様の声もあるかも知れませんが、石井製麺所のやり方としてあらかじめご了承ください。

今回もご一読いただければ幸いです。

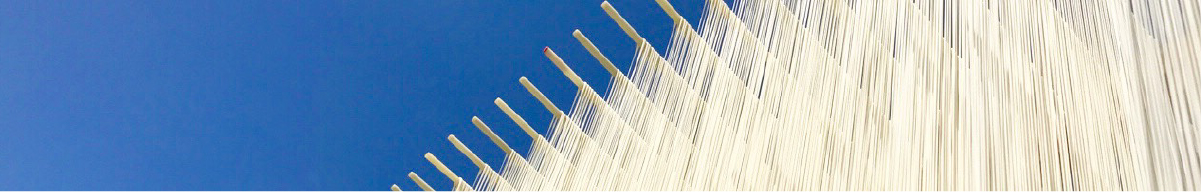

※写真は、新作の素麺を試食している様子。乾燥させる前の、まさに「生そうめん」です。

【目次】

① 創業約50年の石井製麺所のあゆみ

② 「海に近い製麺所」石井製麺所のある馬木地区とは

③ 丹精込めてつくられる手延べ素麺の製造工程

④ 石井製麺所を代表する手延べ素麺・手延べ麺を紹介

⑤ 石井製麺所らしさを大切にしたい…その想いを込めたパッケージへ

① 創業約50年の石井製麺所のあゆみ

【石井製麺所の沿革概略】

1971年秋ごろ 石井史郎が現在の地に創業

1992年 生産量がピークを迎える(約54,000㎏)

2003年 二代目として石井善光(よしみつ)が事業を承継

2020年1月 三代目として石井義人が事業を承継(現在は父母と三人で製麺中)

2021年 「しょうどしま長命草」を使った『手延べしょうどしま長命草素麺』を発売

2022年 『手延べレモン素麺』を発売

2023年 瀬戸凪《楽々膳・黒》シリーズの 『手延べきくらげ麺』『手延べひじき麺』『手延べ黒ごま麺』を発売

2024年 『手延べ乾平うどん』を発売

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

小豆島で400年以上続くと言われる素麺。

私たち石井製麺所は、1971年の創業以来、小豆島手延べ素麺の特徴である「手延べ製法」と「天日干し」の工程を守り続け、小豆島だからこそできる素麺をつくり続けています。

私の父の父、つまり祖父に当たる石井史郎が、小豆島手延素麺協同組合の組合員として創業した当時は、素麺がとてももてはやされたと聞いています。

「つくれば売れる」ということで、生産量のピーク1992年には、54,000㎏も製麺していたとか。

素麺は18kg単位で生産量を計算するので、およそ3,000箱分になります(驚)。

ちなみに昨年はほぼ家族3人で年間1,400箱なので2倍以上…到底想像できない生産量です(笑)。

2003年に父が2代目として製麺所を引き継ぎ、母と従業員の方が6名ほどいたそうです。

そこから天候不順や景気の動向、食生活や文化の変化(御中元需要の減少)などが大きく影響したと思われるのですが、生産量、販売量ともに減少傾向が続きました。

私三代目が小豆島に帰ってきたのは、2018年5月頃だったと思います。

関東圏の大学に通い、就職もそのまま関東で。

素麺どころか、食品とも関係のない、住宅関係の仕事をしていましたが、縁あって島に戻ることになりました。

2018年には、生産量、販売量ともにピーク時の40%くらいまで減っていました。

ただ、生産量が減少した一番の原因は、高齢化や人手不足で、単純に生産能力が落ちてしまったからだと思います。

(これは弊社だけの問題ではなく、地域の、さらに広く見れば業界の課題ですね。)

その後、正式に事業承継を行ったのが2020年1月です。

私も製麺作業に加わり、経営や営業面も承継して、お客様へのご案内や営業活動、新しい手延べ麺の開発などを行っています。

先代の時代から、新しい手延べ麺の可能性として「山芋素麺」「蕎麦風味」を開発、商品ラインアップに加わりました。

白い素麺が基本的には人気ですが、贈り物用としてのご用命もあり、特に「山芋素麺」は今でも根強い人気があります。

しかしながら、相対的に生産量・販売量ともに減少していると、販売の拡大が先か、製造強化(安定)が先か、大変迷うところでした。

3代目を引き継いだ際に、

「このまま、白い手延べ素麺を続けているだけで良いのだろうか?」

「いつもご愛顧いただくお客様にもっと喜んでいただけることはないだろうか?」

と、事業承継してからは自問自答の毎日でした。

そんな中で出会ったのが小豆島で研究栽培をされていた「しょうどしま長命草」でした。

「これだ!」とひらめきました。

学生時代、実家から素麺が仕送りされていました。体調を崩しているとき、母から送ってもらった素麺の、その食べやすさと優しさに、弱った心と体が癒やされたのを、今でもはっきりと覚えています。

(小豆島から離れて頑張っている学生さんにとって、これはあるあるかもしれませんね。)

元来、素麺は嗜好品でなく、「大切な方への健康を思いやる贈り物」なんだと、あとからですが気がつきました。

そこで、次の100年に残す手延べ素麺のテーマとして「よりそうめん」を掲げて、健康で毎日を過ごすために選ばれる食品を目指して取り組むことにしました。

そこから、「手延べしょうどしま長命草素麺」「手延べ小豆島オリーブオイル素麺」を開発し、化学調味料や着色料を一切使用せず、食べる方に優しい手延べ素麺を届けさせていただいています。

続けて、島内での色々なご縁が繋がり『薬膳』の考えを取り入れた「手延べひじき麺」「手延べきくらげ麺」「手延べ黒ごま麺」を発売。

その製麺で得られた技術を活かし、現在では多くのOEMを受託させていただくまでに至りました。

参考:『【お!いしい けんぶんろく】 Vol.59 今あらためて、手延べ素麺について考える ⑤小豆島手延素麺の石井製麺所とは』より

② 「海に近い製麺所」石井製麺所のある馬木地区とは

【所在地】

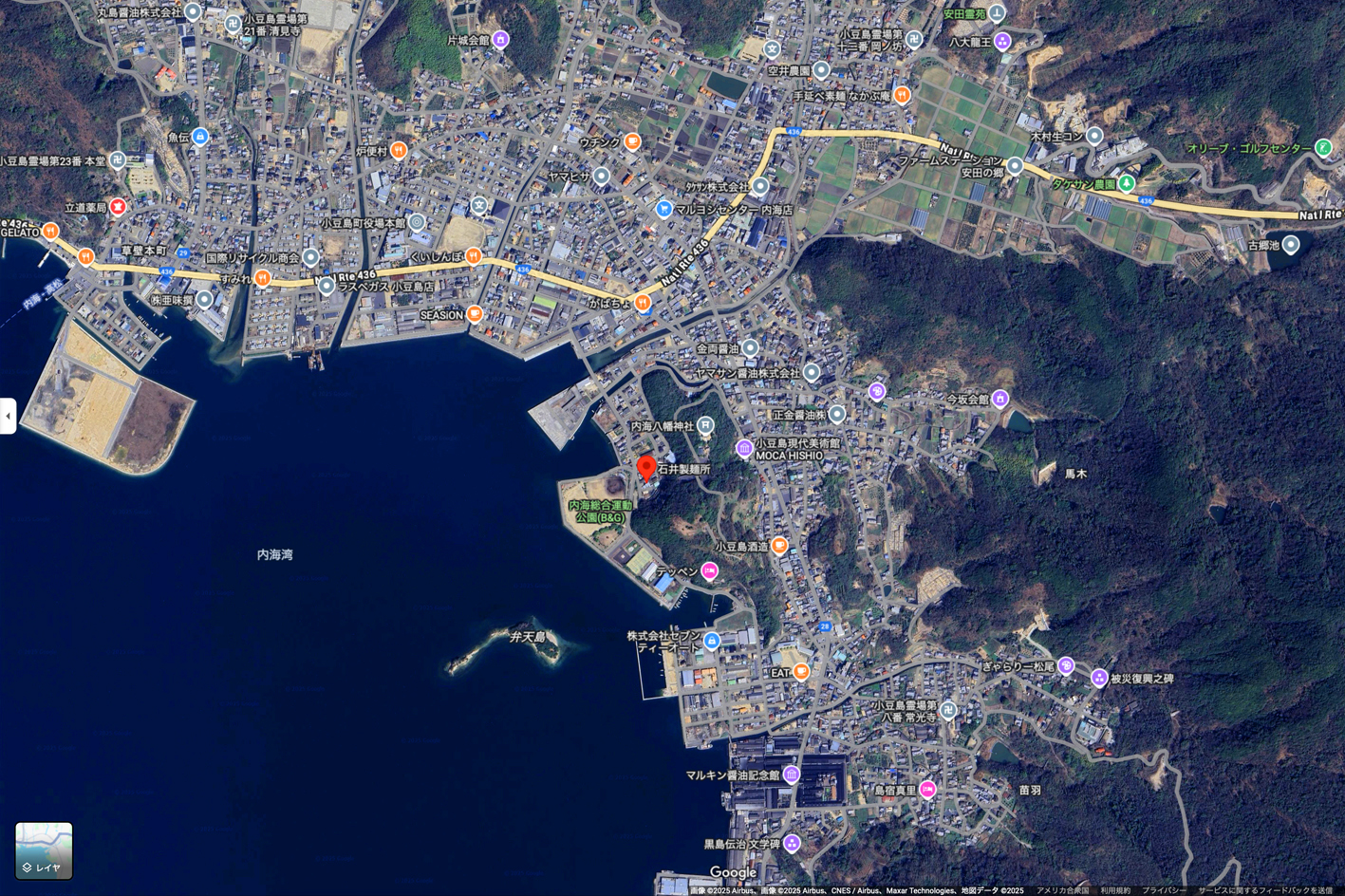

石井製麺所は、小豆島の東の方に位置し、よく小豆島の全形が牛の形に例えられるのですが、ちょうど後ろ脚の付け根くらいに位置します。

石井製麺所のある地域は小豆島の「馬木」という地区で、下記地図を見ていただいても分かるように醤油会社が多くある地域で、「醤の郷(ひしおのさと)」と呼ばれるエリアもあり、小豆島の観光地のひとつとしてあげられています。

引用元:Google社「Google マップ、Google Earth」より

【周辺の様子】

石井製麺所の近くには野球のグラウンドや「小豆島町内海B&G海洋センター」というところもあります。

「小豆島町内海B&G海洋センター」では、グラウンドやプールもあり、マリンスポーツも楽しめる場所とのことです。

夏にはこのグラウンドで「小豆島まつり」がおこなわれ、海上で打ち上げられるたくさんの花火を見ることができます。

石井製麺所の裏には「内海八幡神社」があり、緑も多い地域です。

数は随分と減ってしまいましたが、近くには他の製麺所さんもあります。

地図を見ていただければお分かりいただけると思いますが、石井製麺所から徒歩30秒のところに海(内海湾)が広がります。

小豆島では、季節によって台風のような強風が吹く日が時折ありますが、石井製麺所は「内海八幡神社」のある小高い丘に囲まれるような形であるためか風の影響は受けにくく、西向きに拓けているため午後からは暖かい陽射しが降り注いでくれます。

これは天日干しを大切にする小豆島手延べ素麺ではとても大事なことで、石井製麺所では小豆島の地形にうまく守られているなと感じることがあります。

野球グラウンド横から見ると、石井製麺所の対岸にある「寒霞渓」の一部を見ることができます。

【馬木地区とは】

馬木地区の話に戻って。

小豆島町商工会のホームページに掲載されている情報によると「馬木散策路」について紹介されていて、

『赤穂から移り住んだ塩兵師達によって形成されたという馬木部落。

塩づくりから醤油づくりへと移行し、たくさんの醬油醸造所が並んでいた地域です。

醤の郷では5軒のお醤油屋さんが(馬木散策路では3軒のお醤油屋さんが)近代化産業遺産に認定されました。』

とありました。

参考:小豆島町商工会ホームページ「醤の郷」より

馬木地区は、天正期頃(1580年代)に形成されたと資料にはあり、今から約450年も前からある古い地域であることが分かります。

「醤の郷」で見られる醤油会社さんは、焼き板、白の漆喰壁の醤油蔵などが歴史的景観を形成しています。

【小豆島町の食品産業の集積地】

弊社が工場を構える馬木(うまき)や、お隣の苗羽(のうま)には冒頭でご紹介した醤油会社をはじめ、醤油会社から派生した佃煮会社も多く、手延べ素麺の製麺所も多い地域です。

石井製麺所のお隣にはオリーブのお会社様もあります。

また、小豆島でも賑わいのあるエリアで工場見学などできる場所もあり、夏〜秋にかけての観光シーズンには多くの観光客の方がお見えになる、観光産業としても重要な場所だと思います。

まさに、小豆島を代表するさまざまな産業が集積している地と言えますね。

時折、石井製麺所をご訪問くださるお客様もいらっしゃいますが、基本的に工場なのでお土産物用の商品などは置いておらず、工場見学などもおこなっておりません。

ただ、あらかじめご連絡いただき、製麺作業が比較的落ち着いているときにはご対応をさせていただく場合もありますが、あらかじめご了承ください。

小豆島の一番の観光名所「寒霞渓」から内海湾を見おろした際の様子。

写真左側にグランドと丘が見えますが、その間くらいに石井製麺所があります(さすがに目視はできませんが)。

③ 丹精込めてつくられる手延べ素麺の製造工程

「手延べ製法」とは、生地を包丁などで切るのではなく「延ばして」麺にする方法です。

昔は手作業でおこなっていた工程も、現在はほとんどの工程で機械化が進んでいます。

とはいっても、今でも「手」の言葉が残っているのは、手で使う作業の道具を電動化したもので、手づくりならではの良さをそのままに残す工夫をおこなってきた証だと言えます。

小麦粉を練ってつくった生地を延ばして、重ねて、熟成させて、また延ばして…を繰り返して、少しずつ細く延ばすことで、表面を傷つけることなく、なめらかな組織をつくり上げることができます。

なめらかでつるっとした食感と、のど越しの良さは、「手延べ製法ならでは」と言えます。

日本三大素麺のひとつである小豆島素麺は、約400年前から続く伝統の製法で、小豆島特産の純正ごま油を塗りながら練った生地を、木箸を使って極細の糸状になるまで丁寧に引きのばし、天日でじっくり乾燥させてつくります。

油を塗るのは、麺の表面の乾燥や麺同士の付着を防ぐため。

ごま油を使うことで独特の風味が生まれ、他の産地で使用している綿実油に比べて酸化しにくいため麺が劣化しにくい特徴があります。

また室内乾燥が主流になる中、小豆島の自然環境の良さを活かして天日干しと室内干しを組み合わせることにより、麺がより白くなり、おいしさも増すと言われます。

石井製麺所では、着色料や保存料を使用せず、機械をうまく取り入れながらも、すべての工程において職人が直に手を触れ、生地の感触を確かめながらつくっています。

毎日、ただひたすら、同じ味・品質になるよう、手延べ素麺を一本一本丁寧につくり続けています。

※以下の写真は新製品の試作時のものです。量などが通常とは異なりますがあらかじめご了承ください。

《工程1》記録を確認する

まずは、天候を観る。

手延べ素麺はその日の天候に大きく左右されるため、まったく同じ原料を使うだけでは同じ品質の素麺はできません。

天候に合わせて塩の量、練り具合、天日干しと室内干しの時間配分を調整するなど、職人の技術、勘、経験が大切になってきます。

これが手延べ素麺の大きな特徴といえます。

しかしながら、勘と経験だけに頼っていては、美味しい素麺をつくり続けることはできません。

石井製麺所では、そういった素麺づくりの記録を毎回ノートに記し続けています。

常に、翌日、翌年の参考になるようにと…。

百年先も変わらぬ素麺をつくり続けるためにその記録を大切にしています。ですので、まずは天候を観る。

そして、過去の記録を紐解き、その日の素麺の状態に合わせて、臨機応変に時間と人を動かすことが、私たちならではの「素麺が主役」の製造方法です。

《工程2》おで(小麦粉をこねる)

天候や温度・湿度を観て、小麦粉と食塩水の最適な配合量を量り、30分ほど丁寧に練り合わせます。

グルテンがしっかり形成された麺生地をつくります。

この工程をしっかりおこなわないと、この後のすべての工程が台無しになってしまいます。

ただ小麦粉に食塩水を加えるのではなく、上手く混ざるように食塩水を流し込む場所とタイミングを選んでいます。

こまめに手を加えながら、ムラなく、無駄なく練り上げます。

私たちは、つくり置きをするのではなく、その日に使う分だけをその日につくります。

素麺づくりは丸一日かかるので、分量を合わせこねる作業を朝3時には開始します。

加水はその日の製麺性はもちろん、品質、歩留まりなどに影響を及ぼすため、慎重に少しずつ加えながら粉に何度も触れ質感を確かめながら作業を進めます。

先代と三代目で時間や加水量などを相談しながら慎重に決めます。

《工程3》麺圧(生地を整える)

こねた生地を麺圧機に移し、生地自身の重さを利用して圧力をかけ、生地をまとめ、整えていきます。

15分ほどの時間をかけて、200kgを超える重さの生地は両手で抱えきれないほどの丸太のようになります。

実はこの作業、昔は人が繰り返し足で踏むことでおこなっていました。

機械の進歩で、大きく形を変えた工程のひとつです。

《工程4》いたぎ(板状に切り出し、圧延と複合を繰り返す)

ここも2人1組で作業をおこないます。

1人目が麺圧機の生地の“塊”からから板状に切り出したものを「いたぎ機」に流し、上下からローラーで挟み込み、圧力をかけながら帯のようにのばしていきます(圧延)。

帯状になった生地は“採桶(さいとう)”と呼ばれる桶に巻き取っていきます。

次に、帯状になった生地を重ね合わせ、再びローラーで圧力をかけながらのばしていきます(複合)。

重ねてのばして巻き取って、また重ねてのばして巻き取って…圧延・複合の工程を何度か繰り返すことで、一定方向に何層にも重なった、肌理の細かいグルテン組織をつくり出します。

《工程5》油がえし(表面に油を塗る)

帯状になった生地を半分に折るようにして丸めます。

このとき、内側に空気が入らないよう、生地の通り道の広さを微調整しながら進めます。

空気が入っていると後の工程に支障が出るだけでなく、部分的につぶれた形状になるなど麺の出来栄えにも関わります。

併せて、麺生地同士がくっつかないように、ごま油を塗りながら巻いていきます(油がえし)。

油がえし後は、しばらく寝かせて生地を熟成させます。この時間もまた気候や温湿度によって変えていきます。

麺生地はまるで生き物のようです。

ですから、決まった作業時間を押しつけるのではなく、麺生地の状態に合わせて作業を進めていくことが大切だと私たちは考えています。

《工程6》より(麺を少しずつ細める)

ごま油を塗った生地を熟成させた後、“より”をかけながらだんだんと細めていきます。

この時も採桶に巻いていきながらごま油を塗ります。熟成の時間を挟み、中より(なかより)、小より(こより)の2段階の工程を経て細くします。

この“より”が小豆島手延べ素麺独特の“こし”を生み出します。

《工程7》かけば(2本の箸に、8の字にかける)

さらに“より”をかけながら細くのばした麺紐を2本の箸に8の字状に巻き付けていきます。

8の字の理由は乾燥の工程にて明らかになります。

巻き付けた生地を“寝櫃(ねびつ)”と呼ばれる熟成用の箱に入れてさらに熟成させます。

《工程8》こびき(のばしに備えて、少しのばす)

寝櫃で熟成させた生地を50cmほどの長さにのばします。

これはいわゆる準備運動。

次の工程で大きくのばすための下準備です。

その日の天候と生地の太さを考慮して、機械の部品を交換してのばす長さも微調整し、大きくのばすのに最適な準備を整えます。

《工程9》のばし(背丈ほどの長さにのばす)

こびきで準備した生地を、機械を使って大きくのばします。

背丈ほどの長さにのばしながら、8の字にかかった生地の間に箸を通し、生地同士のひっつきを分けていきます。

8の字にかけたことで、箸を通すだけで隣り合う生地を離すことができます。

《工程10》はしわけ

のばした生地はほぼ商品と同じ細さの麺になります。

のばした麺を“はた”と呼ばれる干し台につけていきます。

その日の湿度に合わせて、手作業で箸を入れ、のばし上げた麺線のひっつきを一本一本丁寧に箸で分けていきます。

《工程11》乾燥(天日干しと室内干しでじっくり乾燥させる)

小豆島手延べ素麺の特徴のひとつ、天日干しを行います。

天日干しといっても完全に乾くまで屋外に干すのではなく、表面の水分がほどよく乾燥したのを見計らって、室内乾燥に切り替えます。

天日干しで表面をさっと乾かし余分な水分を取り、室内乾燥でじっくり時間をかけて乾かすことで、麺の一本一本がよく締まり、舌触りがつるっとした、見た目もなめらかで美しい素麺になるのです。

天日干しが上手くいかないと、乾きすぎによって締まりのない、ザラつきの気になる麺になってしまいます。

練りも職人の経験に頼るところが大きいですが、この天日干しもまた、職人ならではの“カン”で美味しい素麺に仕上げることができるのです。

※気候によっては天日干しが適さない場合もあります。その日の天候に応じて、最適な乾燥具合を目指して乾燥方法を調整しています。

《工程12》裁断(麺を19cmに切る)

乾燥の終わった麺を切り台に並べ19cmの長さで切り揃えます。

あわせて目視にて不良麺を取り除きます。

曲がった麺や太さの不揃いな麺が混ざっていると、切り揃えた断面にところどころ空洞ができます。

内側に不良麺がある証拠です。

細かい作業ですが、品質と安全を守るための大切な作業です。

《工程13》てび(帯で束ねる)

19cmに切り揃えた麺を、一束一束、帯で束ねていきます。

一束は50gと決まっており、重さと不良麺の有無を確認しながら、丁寧に帯を巻いて完成品となります。

④ 石井製麺所を代表する手延べ素麺・手延べ麺を紹介

私たちは素麺づくりにおいて、ご縁をいただくお客様の笑顔を思い浮かべながら、一束一束丁寧に素麺を仕上げています。

商品開発においても、お客様のニーズを測るだけではなく、深く長く繋がるお客様との関係性を活かし、そのご家族に喜ばれるリアルな商品づくりを心掛けています。

お客様の何気ない一言に、常に耳を傾け、必要とされる商品づくりを目指しています。

私たちのこだわりの詰まった製品の中から、代表的なものをいくつか紹介します。

石井製麺所を代表する、一般的な「白い素麺」です。

小豆島手延べ素麺

伝統的な製法でありながら、そのなかにはお客様により美味しい素麺をお届けするための、石井製麺所ならではの工夫が詰まっています。

特にこだわっているのは「乾燥」。

天日干しと室内干しを調整し、美しい白さと抜群のコシを実現しています。

ひとつひとつの工程を真面目に、丁寧に、私たち自身の手作業でつくり上げています。

太さが3種類あり、「手延べ素麺」として販売しているものは「細麺(石井製麺所ではスタンダードと呼んでいます)」になります。

またそれよりも太い麺「太麺」、手延べ素麺ならではと言える「極細麺」をご用意しています。

「太麺」は、冷やし素麺としてももちろんですが、温かいお出汁と一緒に召しがっていただくとその美味しさがさらに際立つと思います。

手延べ素麺ならではのコシとツルンとしたのど越しに加え、「太麺」ならではのモチモチ感が大変人気です。

太麺ですので、じっくりと長い時間をかけて乾燥しています。賞味期限は1年と長いので、備蓄食にもいかがでしょうか。

「困ったときの“素麺”頼み」と言われるように皆さまの食卓で活躍できると幸いです。

《手延べ素麺》 https://141seimen.thebase.in/categories/2325435

綺麗な翡翠色をした抹茶のような爽やかな風味が特長です。

手延べしょうどしま長命草素麺

「素麺で始める 新しい健康習慣」をコンセプトに開発した健康麺です。

大切なお客様のために、からだに嬉しい素麺をつくりたい。

そう考えていたときに出会ったのが、「1株食べると、1日長生きする」と言われるほど、高い栄養価と、強い生命力を持つ「しょうどしま長命草」でした。

きっかけは、小豆島長命草の会さんからの「長命草の粉末を使って、手延べ素麺をつくれないか」というお話しでした。

小豆島の農業は塩害との闘い…でもあるそうで、塩に強い農産物があればと、香川大学農学部の先生方と共同で研究をされてきたそうです。

何種類かの野菜や植物が候補に挙げられましたが、「長命草」を選ばれたそうです。

第一に、塩害に強い…どころか、塩を吸って元気になる植物ですから島嶼部である小豆島にはぴったりと言える植物です。

第二に、健康に良い…特に高血糖の方によいと言われているそうで、香川県の(当時)ワースト記録と言われる全国糖尿病患者数を下げるためにも、その効果に注目が集まったそうです。

ちなみに、香川県では子供の糖尿病予備群化も深刻で、大人も子供も食べやすく広まりやすい食べ物が求められていたそうで、長命草を練り込んだ麺はまさにぴったりと言える食べ物だと考えます。

第三に、無農薬で栽培できること。

食べる方の健康面でも大きく影響が考えられますが、なにより、高齢の農家さんにとって農薬を使わずに栽培できる長命草は、栽培される方の健康にも優しいと言えます。

また、農薬を使用しないことから、その分のコストも安くなり安価に提供できることもメリットとなります。

第四に、島でたくさん出る「醤油粕」を活用して、小豆島独自の長命草栽培をおこなえる点です。

「醤油粕」は島にたくさんある醤油製造工場から毎日のように大量に出てきますが、醤油を搾った後の粕は産業廃棄物として処理されていたそうです。

しかし、醤油粕に含まれる栄養素が長命草にぴったりで、より栄養価が高まることも研究で分かってきたそうです。

地域で出る醤油粕を使用して、長命草を育て、それを島の特産品である手延べ素麺に仕上げることは、まさに小豆島ならではのものと言えます。

こうした理由から石井製麺所での「長命草素麺」づくりがはじまり、試行錯誤の上、納得いく仕上がりになったと自負しています。

少しずつですが認知度も高まり、今では人気の素麺となりました。

ぜひ一度、綺麗な翡翠色をした抹茶のような爽やかな風味の「長命草そうめん」を味わってみてください。

《手延べしょうどしま長命草素麺》 https://141seimen.thebase.in/items/29007893

小豆島産100%エクストラバージンオリーブオイルを練り込んだ素麺

手延べ小豆島オリーブオイル素麺

「オリーブの島」小豆島から、小豆島産100%エクストラバージンオリーブオイルを練り込んだ素麺をお届けします。

小豆島でのオリーブ栽培の始まりは約110年前に遡ります。

それから何度も栄枯盛衰を繰り返し、現在では小豆島の主要な特産品になっています。

しかしながら、小豆島内のオリーブ生産量は気候の影響や、農家さんの高齢化などもあり生産量は大きくなく、収穫も大変なご苦労があるとお聞きします。

そんな貴重な小豆島産のオリーブオイルを使用したちょっぴり贅沢な素麺です。

健康志向の油として有名なオリーブオイルに含まれているオレイン酸には、抗酸化作用や動脈硬化の予防効果があるとされています。通常の素麺に比べてなめらかな質感も特徴です。

前段でも触れましたが、石井製麺所の建物のお隣は、小豆島でも有名な「アグリオリーブ小豆島」さんです。

オリーブの収穫時期の9月以降、オイルを搾ったり加工されたり、採ってきたオリーブの実を選別したりされている様子がうかがえる声や機械の音が壁越しに聞こえてきます。

その、「アグリオリーブ小豆島」さんの小豆島産エクストラバージンオリーブオイルを使ってつくるのが「手延べ小豆島オリーブオイル素麺」です。

従来の小豆島の手延べ素麺は、小麦粉を練り細く伸ばしていく過程でごま油を使用していてごまの香りと小麦粉の芳ばしい香りが特長です。

「手延べ小豆島オリーブオイル素麺」では、そのごま油の代わりに「小豆島産オリーブオイル」を練り込み、何度も何度も生地を重ね合わせ、細く細く麺状に“より”をかけ、表面にも塗布して仕上げています。

ごま油を使う麺とは違い、オリーブオイル独特の清々しい香りと真っ白な麺が印象的で、発売から大変人気をいただく手延べ素麺です。

その食感は、従来の手延べ素麺よりもさらにツルツルッとして、しっかりとしたコシのある素麺です。

白く細い麺は、とてもキレイで冷やし素麺だけでなく、温麺としてお出汁の中でも栄える麺で、他にもさまざまなお料理にぴったりな逸品です。

《手延べ小豆島オリーブオイル素麺》 https://141seimen.thebase.in/items/12170333

後味すっきり、夏に食べたいレモン風味の手延べ素麺です。

手延べレモン素麺(夏季限定商品)

レモン素麺には、瀬戸内レモンの果皮粉末を練り込み、ふわっとレモンの香りを楽しめる素麺に仕上げています。

手延べ製法ならではのツルツル感と、すっきりとした味わいで、暑い夏でもどんどん箸が進むお素麺になっております。

レモンの果実は、果皮に香りが、果汁に酸味が含まれています。

めんつゆに果汁を加えることで酸味をプラス。

さらにレモン感あふれる素麺をお楽しみいただけます。

夏の思い出の〆に手延べレモン素麺はいかがでしょうか。

《手延べ レモン素麺》 https://141seimen.thebase.in/items/62424747

薬膳に基づいて“黒の食べ物”にこだわった新しい手延べ麺。

楽々膳 黒シリーズ

薬膳に基づいて“黒の食べ物”にこだわり、手延べ麺に食材を練り込んだ《楽々膳・黒》シリーズの「手延べひじき麺」「手延べきくらげ麺」「手延べ黒ごま麺」の三品です。

薬膳では“黒い食べ物”は、冬に食べると良いとされ、特に体力や免疫力を司る『腎』をいたわるといわれ着目されています。

そこで、“黒い食べ物”の代表格であり小豆島とご縁の深い「ひじき」「きくらげ」「黒ごま」を選び練り込み、原料それぞれの風味や特色が生きるように、麺の太さをそれぞれ変えています。

【手延べひじき麺】

手延べひじき麺は、小豆島産のひじきの茎の部分を粉末にして練り込んでいます。

地元小豆島でさまざまな海産物の加工品を展開されている「池田漁業協同組合」様とのコラボで実現した、地元食材を使用した手延べ麺です。

《楽々膳・黒》シリーズで一番人気のある麺ですので、まだ召し上がったことのない方にも、ぜひとも味わっていただきたい手延べ麺です。

《手延べ ひじき麺》 https://141seimen.thebase.in/items/69194828

【手延べきくらげ麺】

手延べきくらげ麺は、細い麺ながらぷりぷりつるんとした独特の食感で、冷たくしても温かいお出汁でも美味しく召し上がっていただけます。

きくらげは、香川県産のきくらげを使用しています。

《手延べ きくらげ麺》 https://141seimen.thebase.in/items/69195855

【手延べ黒ごま麺】

手延べ黒ごま麺は、温かいおだしに合うようにと少し太い麺に仕上げています。

茹で伸びしにくく、温かいスープや具材とも絡み合って食べやすい少し黒みがかった麺が特長です。

開発が決まったときに、小豆島を代表する食品メーカーのひとつ「かどや製油」様に工場見学に伺わせていただきました。

そこでは、ごまの力の凄さについていろいろとお話を伺い、感動したのを今でも覚えています。

《手延べ 黒ごま麺》 https://141seimen.thebase.in/items/69195918

《楽々膳・黒》シリーズの手延べ麺は、健康を気づかう方に召し上がっていただければとの思いで開発しました。

「毎日の食事で健康に」を目標に、美味しく身体に良い手延べ麺づくりを目指してまいります。

モチモチツルンとした食感が特長の素麺です。

手延べ山芋素麺

からだに嬉しい山芋のパウダーを麺生地に練り込み、モチモチツルンとした食感が特長の素麺です。

古くから栄養満点の食べ物として親しまれてきた山芋。

我が家でも子どもの頃から、すりおろした山芋がよく食卓に並びました。

冷やした素麺はもちろん、にゅうめんやパスタ風のお料理としてアレンジしても美味しく召し上がっていただけます。

麺は白色ですが、その分、カラフルな季節野菜を盛りつけると、鮮やかさが増して見え、より一層食卓が明るくなる一品だと思います。

《手延べ山芋素麺》 https://141seimen.thebase.in/categories/4801493

蕎麦の風味を感じながら、手延べ麺独特のツルッとした食感が楽しめます。

手延べ麺 蕎麦風味

小麦粉8に対して蕎麦粉2を混ぜ、手延べ製法でつくった、石井製麺所のオリジナル手延べ麺です。

蕎麦の風味を感じながら、手延べ麺独特のツルッとした食感が楽しめるととてもご好評を得ています。

山芋の粉末を練り込み、オリーブオイルを表面に塗って仕上げています。

茹でのびしにくいので、冷やしても温めても美味しくお召し上がりいただけます。

《手延べ麺 蕎麦風味》 https://141seimen.thebase.in/categories/2325459

小豆島の「手延べ素麺」の製法を生かしてつくられた「手延べうどん」です。

手延べ乾平うどん(夏季限定商品)

「手延べ乾平うどん」とは、小豆島の「手延べ素麺」の製法を生かしてつくられた「手延べうどん」です。

生地を“のばして”麺にするので包丁切りの手打ちうどんと違い、なめらかで角のない舌触りと、ツルツルとしたのど越しが特徴です。

さらに「手延べ乾平うどん」は麺を平たくすることで、スープや出汁に絡みやすくなり、美味しく召し上がっていただけます。

また、夏にお召し上がりいただくのにピッタリな、茹で時間が短めの「手延べうどん」です。

石井製麺所のイチオシの夏うどんと言えば、お家カレーを使ったカレーうどんです。

夏に食べるカレーうどん、美味しいですよね。

ぜひご自宅のカレーでお試しください。

もちろん、温冷どちらでも美味しく召し上がっていただけますので、お出汁を利かせためんつゆで、冷やしうどんとして召し上がっていただいても◎。

煮崩れしにくいので、温かいお出汁やスープと一緒に「豚キムチ鍋うどん」も暑い日にはおすすめです。

ドレッシングをサ〜ッとかけて、豚しゃぶサラダうどんもいかがでしょうか。

賞味期限は約1年となっていますので、備蓄食としてもぜひご活用ください。

《手延べ乾平うどん》 https://141seimen.thebase.in/categories/5913110

石井製麺所の冬の一番人気商品です。

手延べ半生うどん(冬季限定商品)

石井製麺所の冬の人気商品「手延べ半生うどん」は、無添加といえる特別な小麦粉をこだわって使用し、独自の製法を取り入れ、冬季限定(10月〜翌年4月)の販売としております。

小豆島手延べ素麺と同じく手延べ製法で製造していますが、麺の太さが違うため、乾燥方法や乾燥時間がまったく異なります。

最適な乾燥の見極めなど繊細な技術が求められ、日々の素麺づくりで磨かれた勘と、製法研究の積み重ねが活きてきます。

「半生うどん」では麺の太さを活かし外側と芯部分とで乾燥具合に差を付けます。

こうすることで、芯部分の水分が時間をかけて麺全体にゆきわたり、手延べ製法ならではのツルツルなめらかな舌触りと、まるで生麺のようなもちもちした独特の食感が生まれるのです。

小豆島の冬の気候も、美味しい「半生うどん」をつくるのに欠かせません。

優しい陽射し、吹き抜ける島風、程良い気温で冬も比較的穏やかな気候の小豆島。

絶妙な乾燥具合を実現できるこの環境こそが、美味しい「半生うどん」にとって必要不可欠な製造条件といえます。

しかしながら、しっかりと乾燥させる素麺と違い保存期間が短く、蒸し暑さに弱いという課題が生じてしまいました。

そこで、私どもとしては、皆さまに美味しい麺をお届けするのはもちろんですが、何よりも安全・安心な麺をお届けすることを目標としており、誠に勝手ながら「半生うどん」は季節限定の販売とさせていただいております。

《石井製麺所オンラインショップ》 https://141seimen.thebase.in/

⑤ 石井製麺所らしさを大切にしたい…その想いを込めたパッケージへ

『お!いしい けんぶんろく』について

本ブログでは、色々な産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、様々な素麺の情報を発信できれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。

色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。