【お!いしい けんぶんろく】 Vol.54

麺究者への道/国産小麦について研究してみる

さて、今回のブログのテーマは急遽、「国産小麦(粉)」についてです。

2023年8月4日に伺った「国際和食産業展・和麺産業展」にて、ある国産小麦粉メーカーさんとご縁があったのですが、その後、わざわざ小豆島の石井製麺所を訪れてくださいました。

先日も弊社をご訪問いただき、通算三度目のご訪問でした。

国産小麦を栽培する農家さんの視点に立ち、真剣に国産小麦粉の消費、商品化を考えておられて、石井製麺所にもご相談に来られました。

まだ、色々と課題はあるのですが、今後も協力できる所は協力させていただくことになりました。

今からとても楽しみです。

いつか、小麦がたくさん実る畑、産地を訪問してみたいと思っています。

今回のブログは、知ってるようで実はよく分かっていないなと気がついたので、ちょっと国産小麦(粉)にスポットを当てて調べてみました。

以前にも小麦についてはブログでも書いていますが、今回は国産にこだわった内容としてまとめています。

なんとなく、米は日本産、小麦は外国産のイメージがあったのですが、はるか昔から日本でも栽培されて、小麦の料理(食べ物)があったんですよね。

今回は製麺所にとっても大切な小麦粉のお話ですので、ぜひ最後までお付き合いください。

【目次】

① 小麦と小麦粉の歴史

② 「国産小麦」の定義と、輸入小麦との違いについて

③ 国産小麦の代表的な産地や品種について

④ 春蒔き、秋蒔き、初冬蒔きとは?

⑤ 《美味しい手延べ麺の紹介》自然栽培小麦100%使用手延べ素麺

① 小麦と小麦粉の歴史

野生の麦は、今から1万年ほど前の西アジアやイラクあたりの山岳地帯の草原で生えていたことが分かっています。

1万年〜8500年前頃には、野生の麦に加え栽培した麦も食べていたようです。

小麦と大麦はまだ区別されず、石と石の間に挟んで粗く砕き、焼いて食べていたとのこと。

小麦と大麦は、どちらもイネ科に属する穀物ですが、小麦は弾力のもととなるタンパク質の一種「グルテン」を多く含み、大麦は水分を吸収しやすい、という性質の違いがあります。

紀元前6500年頃、小麦よりも大麦の方が栽培や収穫が容易であったことから、多く栽培されるようになりました。

大麦は、臼で粗挽きして土器で煮たお粥のような形状で食べられていたそうです。

小麦は、山岳地帯からメソポタミア平原や地中海沿岸、エジプトにまで広がりました。

紀元前3000年頃の古代エジプトで、「サドルカーン」と呼ばれる粉挽き専用の平らで大きな石がつくられ、小麦の外皮を取り除いた粉ができるようになりました。

この小麦の粉に水を加えてこねると弾力と粘りのあるかたまりができます。

これをオーブンで焼くと、比較的やわらかくおいしいパンができたそうです。

その後、手で回転させながら粉を挽く石臼が発明されました。

大麦の粉よりも小麦の粉の方が美味しいパンをつくれるため、大麦ではなく小麦が主に食べられるようになったとのこと。

紀元前400年頃にはギリシアで、その100年後にはローマで「水車」を使った製粉工場がつくられました。

600年頃には、オランダやイギリスの東海岸で「風車」を使った製粉工場が広がりました。

※写真はPhotoAC「オランダのキンデルダイクの風車」より

※写真はPhotoAC「オランダのキンデルダイクの風車」より

日本では、弥生時代の中末期(1~3世紀ごろ)には小麦や大麦が栽培されていたことから、麦を何らかの形で食べていたと考えられます。

4世紀には米とともに麦、粟、稗なども主食とされ、8世紀には朝廷が小麦や大麦の畑作を奨励したそうです。

「麦」は万葉集にも登場しています。

世界の製粉の発展に話を戻すと、動力が水車や風車になっても、17世紀頃までは小麦を一回挽いて粉と外皮を分けるだけのものでした。

17世紀のフランスで、石臼で挽いた小麦をふるいで分けることを繰り返す、今日の製粉技術と同じ考え方の段階式製粉方法が始まりました。

1833年に、回転する二本のロールの間を通して小麦を潰す「ロール式製粉機」がスイスで初めて実用化。

品質の良い小麦粉が大量に生産できるようになりました。

日本では1872年(明治5年)に政府が石臼式製粉機をフランスから購入し、東京の浅草蔵前に、水車を動力とした官営の機械製粉工場が建設されました。

明治20年代以降、現在に続く大手製粉会社の前身となる会社が相次いで創立され、機械製粉が本格化していきました。

1944年、小麦の品種「農林61号」が、佐賀県農業試験場で育成されました。

北関東から九州までの広域に普及し、一時は北海道でも栽培され、1959年~1978年までは全国作付面積のトップを占めました。

褐色で香りが強く、深みのある味わいが特徴で、評価が高い品種です。

栽培しやすく病気にも強い新品種の登場により収穫量が激減した現在でも、麺用として根強い人気を誇るそうです。

小麦の国内生産量を見てみると、1961年度の178万1000トンをピークに減少傾向となっています。

しかし、オイルショックを機に世界的な食糧危機が叫ばれ、日本の食糧自給率の低さが問題視されるようになると、輸入に依存していた小麦についても、国・県・農業団体等が麦作振興の各種施策や推進運動を展開するようになったそうです。

これにより麦作の収益性が向上し、小麦の作付け面積も回復していったとのこと。

2000年以降、地産地消や食物自給率の向上を目指し、高タンパク質でミネラル分が豊富な国産小麦の生産が、北海道をはじめ全国各地の生産者や食品会社の努力により着々と進められています。

2020年3月農林水産省の「麦の需要に関する見通し」によると、食糧用小麦の総需要量580万トンのうち、外国産輸入量は486万トン、国内産小麦の流通量は91万トンとなっています。

※写真はPhotoAC「麦畑4」より

※写真はPhotoAC「麦畑4」より

<参考サイト>

・大麦と小麦の違い、アレルギーについて

・小麦・小麦粉の歴史

https://www.seifun.or.jp/pages/92/

・小麦粉の歴史・文化

https://www.nisshin.com/entertainment/encyclopedia/flour/flour_03.html

・進化する国産小麦

https://www.benbu.jp/?mode=grp&gid=2555817

・コムギの大横綱「農林61号」を育成~ 小松一太郎の観察眼 ~

https://www.jataff.or.jp/senjin2/15.html

・戦中に開発の「農林61号」、うどん・パンに根強い人気…「鼻に抜ける独特の風味」

https://www.yomiuri.co.jp/economy/20220621-OYT1T50064/

② 「国産小麦」の定義と、輸入小麦との違いについて

小麦は、「胚乳」「表皮」「胚芽」で構成されています。

そのうち小麦粉になるのは、約83%を占める「胚乳」で、主な成分は糖質(デンプン)とタンパク質です。

「表皮」は約15%で主に飼料やペットフードなどに使われます。

「胚芽」は約2%で、糖質やタンパク質、各種ミネラルやビタミンを豊富に含み、分離精製して栄養補助食品などに使われます。

小麦は粒の硬さにより4つに分類されます。

小麦の硬さは含まれるタンパク質の質と量に大まかに比例します。

【硬質小麦】

主にアメリカ、カナダ産。

タンパク質が多く、粘り・弾力性に富み、パンや中華麺に向いている。

※写真はPhotoAC「パン」より

※写真はPhotoAC「パン」より

【中間質小麦】

主にオーストラリア、日本産。

タンパク質の含有量は中程度で、うどんなどに向いている。

※写真はPhotoAC「釜揚げうどん ゆでたて」より

※写真はPhotoAC「釜揚げうどん ゆでたて」より

【軟質小麦】

主にアメリカ産。

タンパク質が少なく適度にやわらかい。

ケーキ、お菓子、天ぷらなどに向いている。

※写真はPhotoAC「買ってきたケーキ」より

※写真はPhotoAC「買ってきたケーキ」より

【デュラム小麦】

主にカナダ産。

柔軟で弾力性の強いグルテンを豊富に含み、スパゲティやマカロニなどコシの強いパスタに加工される。

※写真はPhotoAC「スパゲッティ(アップ)」より

※写真はPhotoAC「スパゲッティ(アップ)」より

日本で消費されている小麦の約9割は外国産で、残りが国産です。

麺類やパンなど、小麦粉を使った加工食品のパッケージに、「小麦粉(国内製造)」や「国産小麦」などの記載を見かけることがあります。

これらの意味を正しくご存知でしょうか?

「小麦粉(国内製造)」は、原材料表示欄に記載されています。

国内で製粉された小麦粉という意味であり、原材料の小麦の産地は明記されていません。

2017年に始まった加工食品の原産地表示制度により、主原料の産地表示が義務付けられました。

しかし小麦粉は原料である小麦の大半が輸入であり、製粉会社が複数の種類をブレンドして加工するため、原産地の明記が難しく、最終製造地を表す「国内製造」の表示が認められています。

「国産小麦」は、国産の小麦を製粉した小麦粉を使用していることを意味します。

この記載は義務ではなく、商品特長の訴求として任意で表示するものです。

100%使用の場合は100%と表示するか、割合を表示しなくてもよいことになっています。

100%に満たない場合は、その割合を併せて表示するよう法律で定められています。

国産小麦と輸入小麦の最大の違いは、グルテンの量だと言われています。

小麦粉は、大まかに、70%程度の炭水化物(デンプン)と6~15%程度のタンパク質で構成されています。

タンパク質は粘着力や伸びやすさを生むグリアジンと弾力性を生むグルテニンで、水を加えてこねるとこれらが結びついて、粘着力、伸び、弾力という性質を持つ小麦特有のグルテンに変化します。

麺やパン、お菓子などは、このグルテンの性質を利用してつくられます。

小麦粉は、含まれるタンパク質(グルテン)の質と量により、「強力粉」「中力粉」「薄力粉」の3つに大きく分類されます。

素麺には、強力粉に近い粘りのある中強力粉が主に使われます。

【強力粉】

グルテンの量が多く、強い。粒が粗い。

主な用途はパン、餃子の皮、中華まん、ピザなど。

【中力粉】

強力粉と薄力粉の中間。

主な用途は素麺、うどんなど。

【薄力粉】

グルテンの量が少なく、弱い。粒が細かい。

主な用途はケーキ、お菓子、天ぷらなど。

国産小麦はタンパク質の割合が低く、あまりグルテンが生まれないのに対し、輸入小麦はタンパク質が多く含まれグルテンが多く生まれます。

他にも、国産小麦はこねる際にべたつきやすい、小麦の風味が強い、もっちりした食感、といった特徴があり、輸入小麦はボリュームが出やすい、まとまりやすくこねやすい、あっさりした風味、ふんわりした食感、などの特徴があります。

これらの性質から、麺やパン、お菓子づくりにおいて輸入小麦が主流となってきました。

しかし近年、国産小麦の品質は大幅に向上し、また、かつて日本では栽培が難しいとされてきたパン用や中華麺用に使われる強力系小麦の生産が拡大しているそうです。

※写真はPhotoAC「小麦粉とパン」より

※写真はPhotoAC「小麦粉とパン」より

<参考サイト>

・「小麦粉(国内製造)」と「国産小麦」の表示について

https://faq.pasconet.co.jp/faq/show/73?category_id=1&site_domain=default

・小麦粉の国産と国内製造の違い、そばの原料は小麦粉? わかりにくい食品表示

https://flour.empacede.co.jp/eating/labeling/

・国産小麦の特徴とは 品種や利点を解説、輸入小麦との比較も

・小麦・小麦粉の基礎知識

https://www.nisshin.com/entertainment/encyclopedia/flour/flour_01.html

・小麦・小麦粉の基礎知識

https://www.shimabara-soumen.com/category/1928098.html

・そうめんの原料

・ラーメンを支える国産小麦の生産現場

https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/2412/spe1_02.html

・北海道だけじゃない! 全国で広がる国産小麦

https://special.nikkeibp.co.jp/NBO/businessfarm/agribusiness/13/

③ 国産小麦の代表的な産地や品種について

農林水産省の「麦の生産をめぐる事情」によると、小麦の自給率はここ数年15%前後で推移しているそうです。

小麦の用途として一番多いのはパン用で、中華麺用、日本麺用、菓子用と続きます。

うどん、素麵、蕎麦のつなぎなどに使われる日本麺用は、国産小麦だけで見ると約60%を占めています。

2024年の小麦の収穫量を都道府県別に見ると、最も多いのは北海道で、全国の69.2%を占めます。

収穫期に雨が少ないうえ夏も涼しく、乾燥した気候が、小麦栽培に適しているそうです。

その他、福岡県・佐賀県・愛知県・三重県などが主要な産地となっています。

日本での小麦栽培は中力系の品種が多く、タンパク質含有量の多い強力系小麦は、本州以南では梅雨がありじっくり熟成させづらく栽培が難しいとされてきましたが、近年、品種改良され、北海道の「ゆめちから」などパンや中華麺に向く小麦が次々登場しているそうです。

また、単収(単位面積当たり収量)の多い品種も注目されており、北海道では「ホクシン」から「きたほなみ」へ、関東では「農林61号」から「さとのそら」へと切り替えが進んだそうです。

国産小麦の代表的な品種について、産地や特徴、用途などを調べてみました。

【きたほなみ】(北海道)

国内で最も多く栽培されている品種。

主に日本麺に使われる。

大量生産されており価格が安いことから、薄力粉や中力粉に加工されたり、強力粉とブレンドしたりして、パン、菓子などにも幅広く使われている。

【ゆめちから】(北海道)

パンや中華麺用の品種。

国産小麦の中でも特にグルテンを多く含む、強力粉用の小麦。

よくふくらんでボリュームを出しやすい。

【春よ恋】(北海道)

パンや中華麺用の品種。

強力粉に加工される。

甘みや旨みが強く、小麦本来の味わいを楽しめる。

ふわふわ感ともちもち感の両方を出せるとして注目されている。

【さとのそら】(埼玉県、千葉県)

従来の主要品種であった「農林61号」の後継品種。

成熟が遅い、茎が長くて倒れやすい、病気に弱いといった農林61号の欠点を克服した。

色合いがきれいで、焼き上げたときのさっくりした食感が特徴で、主に菓子に使われる。

【シロガネコムギ】(埼玉県、静岡県、兵庫県、鳥取県、佐賀県)

日本麺に加工されることが多い。

穂が倒れにくい、病気に強い、製粉性に優れているという特長がある。

焼き菓子は歯切れよく焼き上がる。

うどんの生産量1位を誇る香川県のホームページ「県産小麦のあゆみ」によると、小麦の栽培品種として優先される条件は、安定して多くの量が収穫できることに加えて、近年は、製粉や製麺への適性が良好であることが品種選定の大きなポイントだそうです。

香川県の小麦の生産量と栽培面積は、ともに1961~1962年頃が戦後のピークだったとのこと。

その後、高度経済成長に伴う小麦の生産意欲の低下や、収穫期の長雨による大被害などにより、1973年の栽培面積は1962年のわずか2%となりました。

1970年代からオーストラリア産の小麦がうどんの原料に使われはじめました。

現在では年間約70万トンものうどん用小麦がオーストラリアから輸入されており、日本で消費されるうどんの原料の大半を占めています。

オーストラリア産小麦は、小麦粉生地の安定性、うどんの黄白色の色調、適度な弾力の食感、ゆでた後の麺の劣化の遅さなどの優れた特性により、高く評価されてきました。

手延べ素麺の原料としても、オーストラリア産の小麦が適しているとされ、多くの素麺製麺所が使用しています。

こうした状況の中、讃岐うどんを地元産小麦でつくろうという強い想いのもと、2000年に開発されたのがうどん用の小麦「さぬきの夢」。

香川県の農業試験場が品種交配・選抜を繰り返し、10年がかりで開発しました。

「さぬきの夢」はもっちりした食感や旨みには定評がありますが、タンパク質の量が少なくもろい性質のため、生地にした際の弾力が弱く、うどんにすると切れやすいなどの扱いにくさが課題でした。

弾力の弱さを克服しようと新品種の開発が進められ、小麦特有のたんぱく質「グルテン」に着目。

数万の個体から最もバランスのとれたグルテンを持つ新しい品種が選抜されました。

グルテンの切れやすさを比較した実験では、今の品種の3倍以上の時間が経っても新品種は切れなかったとのこと。

2024年秋から本格的な栽培が始められているそうです。

※写真はPhotoAC「釜玉うどん」より

※写真はPhotoAC「釜玉うどん」より

<参考サイト>

・国産小麦の需要拡大に注目! 栽培条件や消費・生産動向、参入の成功事例を解説

https://minorasu.basf.co.jp/80508

・【地域別】小麦の主な品種一覧! 特徴を踏まえたおすすめは?

https://minorasu.basf.co.jp/80913

・【国産小麦の特徴や種類】素材にこだわる製麺所が詳しく解説!

https://tsumura-seimen.co.jp/post-1896/

・[JAPAN] 品種改良で進化したニッポンの麦

https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/1602/spe1_03.html

・県産小麦のあゆみ

https://www.pref.kagawa.lg.jp/seiryu/sanukinoyume/menpaku/03_ayumi.html

・讃岐うどん 支える小麦 産地オーストラリアと日本の開発最前線

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230510/k10014062521000.html

・「さぬきの夢2000」小麦開発ストーリー

https://flour-net.com/column/sanukinoyume/sanuki2000_story/

・うどん用小麦「さぬきの夢」

https://www.flour.co.jp/knowledge/sanuki-no-yume/

④ 春蒔き、秋蒔き、初冬蒔きとは?

小麦の栽培方法は、もともとは秋に種を蒔き、冬の寒さに遭遇してから穂を出す「秋蒔き」でしたが、寒すぎて小麦が冬を越せない地域でも栽培できるよう、春に種を蒔く「春蒔き」の小麦が生まれたそうです。

さらに「初冬蒔き」もあるとのことです。

それぞれの特徴などを調べてみました。

【秋蒔き】

9月中旬に種を蒔き、10月上旬に出た新芽は雪の下で冬を越し、春の雪解けとともに勢いよく伸びる。

収穫は7月下旬~8月上旬。

栽培期間が10カ月と長く、収穫量が多く効率の良い栽培方法。

「きたほなみ」などの中力系。

近年、品種改良により「キタノカオリ」「ゆめちから」などの強力系も栽培できるようになった。

【春蒔き】

品種改良により、温かい期間だけで栽培できる品種を選抜して生まれた。

4~5月に種を蒔き、8月上旬~中旬に収穫。

栽培期間が短いので収穫量が少なく、また収穫期は雨も多いため品質が不安定になりやすいとされる。

「春よ恋」「春きらり」など、グルテンが豊富な強力系。

【初冬蒔き】

春蒔きのパン用として流通しており、2年連続の大不作後に生産中止となった「はるゆたか」という品種を復刻させるため開発された栽培方法。

北海道で雪が降る直前の11月に種を蒔き、春蒔きよりも2週間ほど早く成長して7月中旬に収穫できる。

※写真はPhotoAC「麦踏み」より

※写真はPhotoAC「麦踏み」より

<参考サイト>

・国内生産量No.1!北海道産小麦のあれこれを教えます

https://www.hokuren-greenplus.jp/html/page112.html

・”春まき小麦”と”秋まき小麦”の違いは?『はるゆたか』と”初冬まき”、『キタノカオリ』と”穂発芽”/パン教室講師が徹底解説!

https://noraneko19.com/spring-autumn-wheat/

・北海道で秋まき小麦の種まきが始まりました。雪の下で小麦の芽はどうやって過ごすの?

https://tenki.jp/suppl/romisan/2019/09/05/29401.html

⑦ 《美味しい手延べ麺の紹介》自然栽培小麦100%使用手延べ素麺

ホームページより抜粋

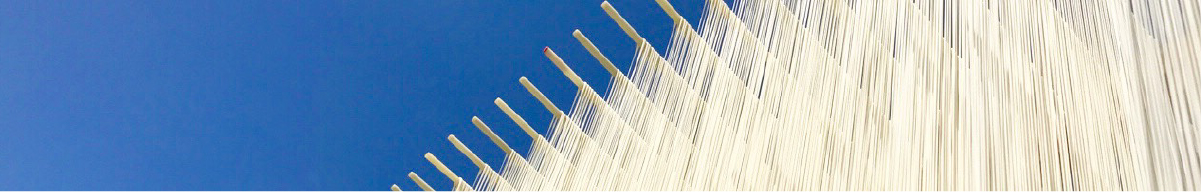

「丸玄が無肥料、自然栽培で大切に育てた小麦を香川県小豆島の石井製麺所さんにて、手延べ素麺にしました。

天日干しと室内干しの配分を職人の勘と経験で、天気、気温、湿度を見極め調整し締まりのある素麺に仕上げております。

とても手間のかかる作業も惜しまず丁寧に大切につくって下さいました。

丸玄の手延べは真っ白では有りません。製粉の際にふすまを残しているため少し麦の色が入りほんのり肌色なのも特徴です。

小麦特有の香りもほのかに感じられ、食物繊維も豊富です。

この夏、他の手延べには無い特徴と美味しさをお楽しみ下さいませ。」

南アルプス市江原で自然栽培に取り組む丸山様からご連絡をいただいたときには、とても驚きました。

自然栽培にこだわり大切に育てられた小麦(粉)を、数多くある製麺会社の中から石井製麺所へ託してくださりました。

国産小麦ということもあり、はじめは製麺できるかが不安でしたが、最終的にはとても良い麺に仕上げることができ、自信を持って手延べ素麵としてお返し(納品)することができました。

紹介文にもあるとおり、“ふすま”が残っているため、優しい自然な色合いの麺色で、小麦ならではのとても芳ばしくも良い香りのする素麵です。

夏季限定販売のため現在は取り扱っておられませんが、また販売再開の際には、ぜひお求めください。

※写真は、丸玄様公式ネットショップより引用させていただいています。

※写真は、丸玄様公式ネットショップより引用させていただいています。

《石井製麺所公式ホームページ》 https://141seimen.com/business/

《~畑が作る自然食~ 丸玄様公式ネットショップ》 https://marugenomame.thebase.in/

《自然栽培小麦100%使用手延べ素麺【夏季限定】》 https://marugenomame.thebase.in/items/87876950

『お!いしい けんぶんろく』について

本ブログでは、色々な産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、様々な素麺の情報を発信できれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。

色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。