【お!いしい けんぶんろく】 Vol.67

麺求者への道/小麦の産地を訪ねてin北海道音更町

9月24日(水)〜26日(金)にかけて、小麦の産地を訪ねて北海道の音更町というところに行ってまいりました。

小麦メーカー様からのお声がけもあり、「よし!行こう!!」と決めてから何度か日程の調整をいただいて、9月24日(水)〜26日(金)に決まりましたが、果たしてどうやって北海道、音更町へ行くのか。。。

小豆島から北海道。。。

まずは、パソコンで北海道の地図を見たり、路線図を確認して、小豆島からの交通手段を考えるところからスタートです。

行く決断ができたのが8月の末から9月の上旬でした。

今年は猛暑ということもあってか素麺のご注文が非常に多く、製造も異例なぐらいに8月末まで行っていました。

そのため、9月後半での訪問日程で調整していただきました。

北海道には高校生の時に修学旅行(?)で行って以来で、音更町へは初めての訪問です。

今回の視察の目的としては、

・メーカー様へのご挨拶

・メーカー様との新製品に関する打合せ

・小麦生産農家さんとの交流

・小麦畑の視察 ← 当初は8月上旬に伺い金色に輝く小麦畑を見たかったのですが間に合わず…

でした。

メーカー様からの行程のアドバイスでは「小豆島→高松空港→羽田空港(東京)→帯広空港が良いですよ」とはお聞きしましたが、飛行機を乗り換えて移動するのも大変ですし、一番のネックは「9月の台風」。。。

万一、飛行機が飛ばないとなるとたどり着けないかもしれません。

どうすればリスクが少ないか、行程に無理が無いかを熟考しました。

結果、朝一のジャンボフェリーで小豆島坂手港から神戸港へ渡り、神戸港から神戸三宮を経て、神戸空港から新千歳空港を目指し、そこから帯広を目指すことにしました。

どうしても必ず飛行機に乗らなければいけないので、できるだけリスクの少ない行程を選んだつもりでしたが、小麦メーカー営業担当のSさんが、「新千歳空港から帯広へ電車で来るなら、シカとかに衝突して止まるかもしれませんよ。(羽田ー帯広間の)飛行機の方が確実ですよ!」とのお話し。。。

「シカですか…」

電車に衝突してダイヤが乱れるとは、小豆島では考えられないトラブル。

結局、当初の予定通り神戸空港から新千歳空港へ飛び、そこからは高速バスで移動することにしました。

しかしながら、出発1週間前、日本の沖には台風19号が北海道を目指して北上を始めたというニュース。。。

それからは台風の進路が逸れるようにと祈るような気持ちで毎日のように天気予報を確認していました。

そして訪問予定の5日前には、これまでにないぐらいの大雨が帯広、釧路方面を襲ったニュースなども流れ、北海道に行けるかどうかよりも、現地での皆さんのことが気になるばかり。

今回は、北海道音更町への小麦畑視察についての日記的なレポートになります。

普段のように勉強になるものではありませんが、北海道の生産者さん、日本の農産物事情、新商品開発に繋がるヒントなど、お役に立てる情報があれば幸いです。

ぜひご一読ください。

写真は、視察途中でSさんから「帯広グルメと言えば豚丼とこの“インデアンカレー”ですよ!」とのことで、休憩がてら立ち寄った道の駅でのランチ。

確かに、美味しかったです!

【目次】

① 視察当日は雨…しかも、強雨って

② 研究所では、ワクワクドキドキの体験

③ 北海道視察を振り返って

④ 《番外編》帰路にて…神戸三宮「鶏料理らんぷ」

① 視察当日は雨…しかも、強雨って

9月24日(水)、いよいよ出発の日。

幸い、台風は日本から遙か南の方で同じ所をグルグルと迷走しているようで、直撃の影響は無くなり少しホッとしながらの出発。

快晴です。

家からは一番近い港、坂手港より7時30分のジャンボフェリーで出発。

いきなりジャンボフェリーが遅れ気味で少し焦りましたが、神戸空港の搭乗手続きには無事に間に合い、定刻テイクオフ。

飛行機の窓から、眼下に北海道の大地が見えてくるとワクワク感が…北海道新千歳空港にも予定通りの着陸。

予約した高速バスにもスムーズに乗車して約2時間半、予定通り帯広のホテルに到着しました。

途中、高速のサービスエリアに寄った際に休憩がてらバスから降りて、売店の軒先などを拝見しましたが、さすが北海道ですね。

玉ねぎなどが袋いっぱいに入ってとっても安く販売されていました。

さすが!農業王国北海道。

ますます期待が膨らみます。

夜、小麦粉メーカーの常務I様、工学博士で研究所長のYさん、そして、段取りをしてくださったSさんとホテルのレストランで翌日からの視察行程を確認したり、これからの展望について意見交換しながら、楽しく食事をいただきました。

お話しの中では、生産者の皆さんが、今回の新製品にとても大きな期待を寄せていただいていることをお聴きしました。

北海道では加工原料となる食物の生産が多く、農家さんが直接、口にする物が少ないそうです。

小麦は製麦され、製粉され、加工されて口に入るものですから、なかなか原料に対する感想などが伝わってくるわけでなく、特に、農協さんへの出荷の場合、「つくりました、はいどうぞ…」という感じで、生産者の方々も消費者の顔が見えるわけでなく、どこか物足りなさを感じておられたとのこと。

そこで、音更町の小麦農家さんと地元企業の協働で小麦集荷場、加工工場、出荷場、研究施設を設け、より生産者に近い距離で農業ができるようにと志されているのだそうです。

小麦粉メーカー様のホームページより:

「つくるを食べるのもっと近くに」

私たちは栽培現場と食卓の地理的・時間的な隔たりを乗り越え、生産者と実需者や消費者が支え合う世界を実現します。

そして、翌日、25日(木)、視察の日。

雨(汗)。

天気予報で分かっていましたが、なんとか曇り程度で過ごせるのではないかと淡い期待もありましたが、やはり雨でした。。。

しかもかなり強い雨。

Sさんが視察の行程について細やかに計画を立ててくださっており、雨プランも用意してくださっていました。

ということで、車での移動で、まずは朝食と視察を兼ねて地元でも有名なパン屋「麦音」さんへ伺いました。

※店内の写真はご許可をいただいて撮影しています。

こちらの「麦音」さんでは、地元の北海道音更町産の小麦を使ってパンを作られているとのこと。

小麦メーカーさんのご紹介文から引用:

満寿屋商店のフラッグシップ店・麦音(むぎおと)。

売り場のすぐ隣でパンが作られており、焼きたてのパンや揚げたてのカレーパン・ドーナツなどが並ぶ店内は、パンの焼ける美味しい香りが漂っています。

パンの種類は約100種類。パン職人がパンを作る姿や、焼きあがるパンを見ることができるのも麦音ならではです。

広いテラスやイートインスペースの前には、四季折々の十勝の光景が広がり、十勝ならではの風景を目の前にパンを楽しんでいただけます。

6:55からOPENしており、朝は観光前やお仕事前、昼のランチやおやつなど、様々なシーンに合わせて利用されています。

週末には、十勝を楽しむイベントや、十勝生産者さんの出張ショップを行っています。

「麦音(むぎおと)」

住所:北海道帯広市稲田町南8線西16-43

あいにくの雨で散策はできませんでしたが、お店の敷地がとても広く、ちょっとした公園より広いそうです。

敷地内には外で食事ができる設備だけでなく、子どもたちが遊べるような遊具などもあって、お天気の良い日にはリスも来るそうです。

サルだと「えっ?」って思いますが、リスだと可愛く感じますね。

いただいたパンはいずれも美味しくて、粉の量よりも水の量の方が多いというパンには驚きました。

素麺では考えられない配合ですが、普通の製パンでも考えられない配合比率ではないでしょうか。

朝ご飯から驚きと感動です。

また、お店で働くスタッフの皆さんもとても親切で、地域で人気のパン屋さんだということが分かります。

私も朝食用に3つほどパンを選び、いただきました。

あいにくの雨でしたが、窓の外にはパン屋さんの見学に幼稚園児の皆さんがいらっしゃっていました。

こんなステキなパン屋さんが近所にあるのは羨ましいですね。

しかも地元産の小麦を使っているわけですから、まさに地産地消。

というか、北海道音更町は野菜・穀類だけで考えると食糧自給率が1000%を超えるんだとか。

どれだけ食が豊かなのか…

それを皆さんが大切にされ、地域との関わりの中でさまざまな取り組みに活かされていることを拝見して、この時は尊敬する心と同時に羨ましさも感じていたかもしれません。

朝食を終え、1軒目の生産農家さんのもとへ。

音更町で小麦の生産に携わる農家さんからお話しを伺うことができました。

本来であれば秋蒔き小麦の種まきの時期で、それを見るのが今回の視察の目的のひとつではありましたが、あいにくの強雨でそれは叶いませんでした。

ただ、強い雨のおかげといってしまうと申し訳ないのですが、農作業ができるわけでは無いとのことで、ゆっくりとお話しをお聴きする時間がありました。

音更町の農家さんは小麦はもちろん、小豆、てん菜、山芋を輪作されていて、農家さんによっては枝豆や玉ねぎ、キャベツ、ジャガイモなどを栽培されているそうです。

農家のS様も、先日試作した国産小麦粉でつくった素麺を召し上がってくださったそうで、とても美味しかったと嬉しいお声をいただきました。

農業に対する思い、小麦栽培のお話や小麦の品種に関わる思い、使命感などをお聴きし、国産小麦粉を使った手延べ素麺の責任と役割についてますます身の引き締まる思いでした。

特に小麦の品種に関わるお話では、単に栽培するご苦労だけでなく、栽培農家さんたちの態勢や組織、栽培から収穫までの管理など、しっかりとしたビジョンを持って取り組まれていることにも強い感銘を受けました。

話は変わって、獣害についてもお聴きしました。

小豆島と違いサルやイノシシといった被害はないそうですが、エゾシカからの被害があるそうです。

畑の周りを柵で囲わないのですか?との質問には、少し苦笑いされながらお答えくださいました。

「農地が広すぎて柵をしていたのでは割りに合わないし、万一シカが出るなら、あきらめる方が安くつく」

とのことでした(汗)。

最近ニュースで目にする熊の被害についてもお尋ねしたところ、S様も熊を見たことがあり、猟友会の方に出動をお願いされたこともあるそうです。

名残惜しさもありますが、1軒目の農家さんを後にして、2軒目の農家Y様のもとを訪ねました。

Y様からは小麦の品種の特性や種まき、収穫時のより専門的なお話を伺いました。

小麦の粘り気や耐水性、耐熱性の違いなど実に細やかに把握されていて、

「昨今では北海道でも気温が高くなってきていることから、それにあわせた品種や栽培方法を考えなければいけない」

とおっしゃっていました。

農家さんのお話をお聴きしていると、作付面積や収穫量の単位が想像を遙かに超えたものでした。

まさに日本の食料庫です。

北海道で不作になると日本全国で不足が生じ、価格の高騰はもちろん品薄・品切れ状態に繋がってしまうと伺いました。

近年は、さまざまな野菜などで育成不足や収穫量が減っているそうです。

今回のブログの冒頭で書いた「袋に入った玉ねぎ」も実は、「小さいな…だから安価で販売しているのか?」と思っていましたが、今年の玉ねぎは非常に小玉なものばかりで、見かけたサイズが通常のサイズだったようです。

皆さんもスーパーなどで見る北海道産玉ねぎ、最近は小さいものばかりだと感じませんか?

ジャガイモも育成不足でかなり収量が少ないそうです。

日本の農家さんは誰もがそうだと思いますが、ご自身が栽培されるものには自信と愛情を持って取り組んでおられ、お話を伺った農家のS様、Y様共に、「日本の食糧を支えているんだ、支えるんだ、自分たちが守るんだ」という強い使命感を感じました。

その方々が口々に、「我々がつくった小麦で素麺をつくってくれるのは嬉しいし、何より美味しい」と言ってくださることが、産地と一体化になってできる取り組みなんだと強く感じましたし、とても嬉しく思いました。

皆さんのつくる小麦で「小豆島手延べ素麺」をつくることは、企業だけの話でなく、原料産地と加工産地を繋ぎ、それぞれの行政も関わって、それぞれの地域の発展にも繋がっていく…そんなビジョンを皆さんとお話することができたと思います。

話は変わりますが、農家さん訪問のため車で畑の中の道を走っていると、空き地に結構な量のジャガイモが野積みされているのをたくさん見かけました。

「あれは破棄しているものですか?」とお聞きすると「あれは、加工用のジャガイモなのでああいう形で“置いて”あるんです。加工業者が取りに来るんです」とのことでした。

やはり豪快だな…と感じました。

使っている道具類も大きいものばかりで、小麦収穫用のコンバインなどもとても大きくて、トラクターなどはGPS付きで自動で畑を耕したりするそうです。

タイヤだけで私の背丈くらいある大きなコンバイン

② 研究所では、ワクワクドキドキの体験

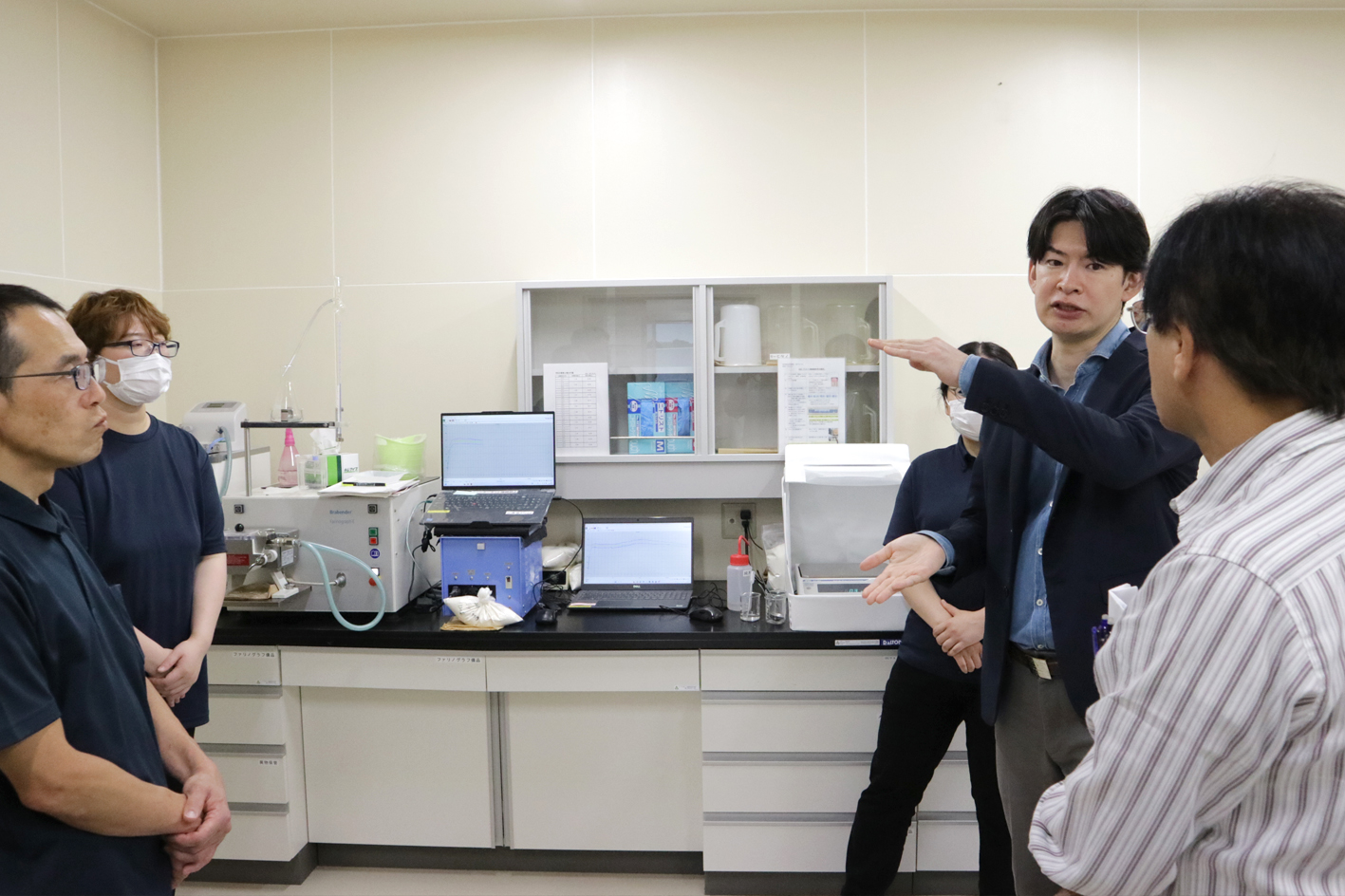

午後からは小麦メーカー様の施設に場所を移し、研究施設を拝見しました。

研究所では多くの職員の方がお待ちくださり、さまざまな分析機器についてご説明くださいました。

まずは、「テクスチャー試験」ができる分析器のご説明から。

これこそ私が求めていた機器で、思わず「どれくらいで購入できますか?」とお聞きしたぐらいです…

それはさておき、この機器では「食品の美味しさの一要素である食感についてさまざまな視点で分析し、特性を数値化して評価するための試験」ができるのだそうです。

素麺で何が知りたいかというと、“コシ”についてです。

もしかしたら皆さんが思いつく“コシ”と、素麺で(特に私が)言う“コシ”は若干違うかもしれません。

皆さんが思い浮かべるのは、うどんの“コシ”ではないでしょうか?

そのうどんの“コシ”とは、「噛み応えのある弾力」と言われ、「弾力と粘りの両方がある状態」だそうで、食感で説明すると「口に入れた瞬間の食感は滑らかで口当たり良く、噛むと弾力があり歯ごたえを感じる」とのことです。(参考:うどんが主食の讃岐うどん公式ブログより)

で、私が考える“素麺のコシ”は、素麺をツユからすすり上げるときや口の中で“暴れる(跳ね上がる)”勢いの良さだと考えています。

言葉に表すとどうにも難しいのですが、うどんと素麺では“コシ”の意味が微妙に違うと考えます。

“素麺はのど越し”ともいわれるように、口の中でそんなに咀嚼するものでもないかと考えます。

とすると、「噛み応え」を期待されているわけではないなと感じるからです。

その“素麺のコシ”を数値化することができれば、“コシ”の違いについても説明しやすいですし、何より美味しい素麺の見極めにもなると考えるからです。

どういう数値が「美味しい素麺」なのか…ということを、もちろん官能検査(食べて味を見る)を踏まえた上でですが、この研究所で数値化ができれば、美味しい素麺の評価基準もできるのではないかと期待しています。

また、その数値を具現化できるように製麺方法も調整できたらと考えています。

国産の小麦メーカー様と協力できるということは、こういった日々の疑問や、これまで感覚的に行われてきたものが「数値化」できることで、“職人の勘”に頼るのではなく、誰もが美味しい手延べ素麺をつくることができるベースもつくりやすくなることだと考えています。

研究所長のYさんにこのお話をしたところ大変喜んで(?)くださいまして、ぜひその数値化を行っていきましょう!とお言葉もいただけたので、これまた産地に来た甲斐があるなと感じました。

※写真はご許可を得て撮影しております。

“素麺のコシ”を数値化するにあたって重要になるのは、手延べ素麺専用の小麦粉ということになってきます。

現在、外麦(外国産小麦)では手延べ素麺専用のブレンド粉はありますが、国産小麦粉のものはありません。

国産小麦粉を使った手延べ素麺もありますが、あくまでもパン用やお菓子用、麺としてはうどん用の小麦粉を使って製麺したものですので、国産小麦粉の素麺専用粉でつくった手延べ素麺もありません(あくまでも自社調べ)。

そこで今回は、その国産小麦粉だけでつくる手延べ素麺専用粉を開発することが最大のポイントです。

北海道産小麦をブレンドして、手延べ素麺に最適な粉をつくり出す…そんな夢のような取り組みには、厳密性、再現性が欠かせません。

そのためには、科学の力が欠かせませんが、小麦メーカー様が粉の供給から分析まで全面的にご協力いただけるとのことですから、絶対に「美味しい手延べ素麺」を完成させたいと思います。

他にもさまざまな分析機器や分析方法などについてお聴きし、“分析好きな私”としては、ドキドキワクワクな時間でした。

③ 北海道視察を振り返って

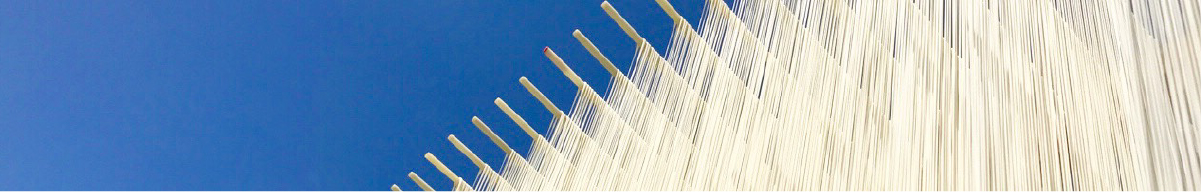

写真は、なんとか雨も止み、本来見学するはずだった小麦畑に伺った際のものです。

偶然の出会いから始まった今回の取り組みは、単に石井製麺所の新製品というだけでなく、手延べ素麺の新しい可能性についても挑戦できる取り組みだと考えています。

外麦の場合は、生産地の情報や栽培者について知ることはできません。

小麦の性質や安全性ももちろん大切ですが、生産者さんの想い、産地の想い…たくさんの方が大切にされているその想いのバトンを受け継いで、美味しく手延べ素麺に仕上げることも必要だと考えます。

生産地の皆さん、少なくともお会いした皆さんは真剣に食のことを考え、ご自身の役割ややるべきことをしっかりと実行されているのだと感じました。

私もやるべきことをしっかりと見据えて行動していきたいと思います。

今回、北海道に来て、お話しを伺えて本当に良かったです。

研究室を拝見して、本当に勇気が湧きました。

やるべきことは、まず私ができること…誠実に手延べ素麺をつくり上げていくことだと、改めて強く感じました。

原料産地、素麺の産地、そして素麺を召し上がってくださる皆さんと一緒に、支え合える関係性をしっかりと築いていきたいと思います。

写真は、翌日の快晴の畑だそうです。

私は26日(金)朝5時出発の高速バスで帰路につきました。

小麦畑(だと思います)

小豆畑

山芋畑

てん菜畑

④ 《番外編》帰路にて…神戸三宮「鶏料理らんぷ」

26日(金)、朝5時発の高速バスに乗り、午前中の飛行機で神戸空港に戻ったのには理由がありました。

神戸には、弊社の素麺をメニューにご利用くださっているお店がいくつかございます。

普段はなかなか神戸に出ることも少ないので、小豆島に帰る前に、ご挨拶と食事に行ってきました。

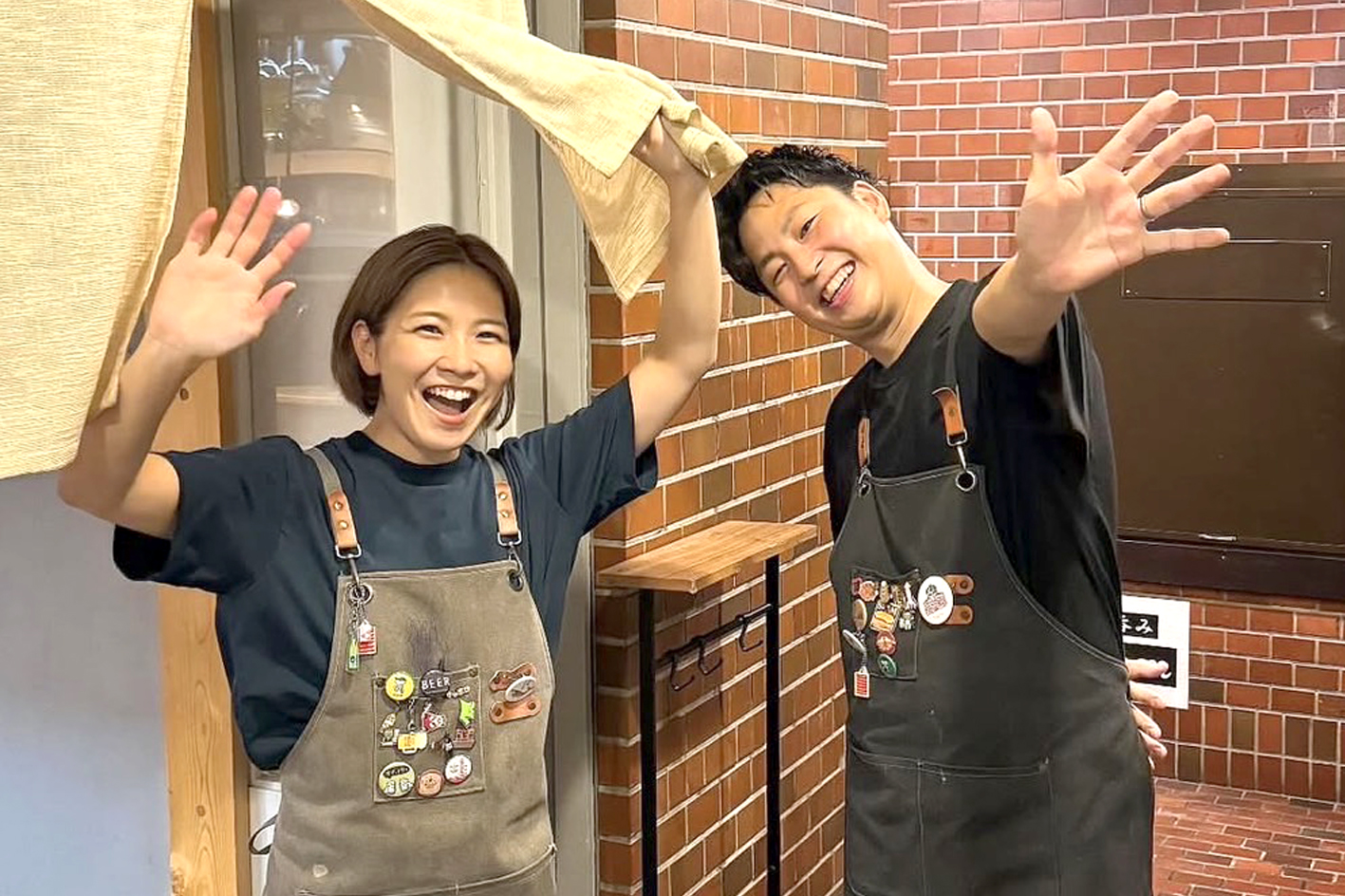

まずご紹介をしたいのは、こちらの「鶏料理らんぷ」様です。

おもての看板に「夫婦で営む鶏料理」とあるように、ご夫婦でお店を切り盛りされていらっしゃいます。

長らく、お素麺とお蕎麦(手延べ麺 蕎麦風味)をご利用いただいており、ようやくお店を訪ねることができました。

私が訪ねた日もお客様がいっぱいで、特に女性のお客様が多いようです。

最初に注文したのは、「鰻のポテサラ」。

ポテトサラダに、鰻?

テーブルに出てきた料理を見てびっくり!ポテトサラダの上に鰻がのっています!

食べ方は海苔で巻いて一口で、お好みで山椒も。

食べてまた、その組み合わせの妙味に驚かされました。

鰻がほぐれポテトサラダを一体になって、ほどよい塩味と鰻の旨みが広がって…一口が美味しくで、それに楽しい。

当初は夏限定のメニューだったそうですがとても人気で、年中食べられるグランドメニューになったそう。食べてすごく納得です。

もちろん、弊社の手延べ麺を使ったメニューもじっくり味わってきました。

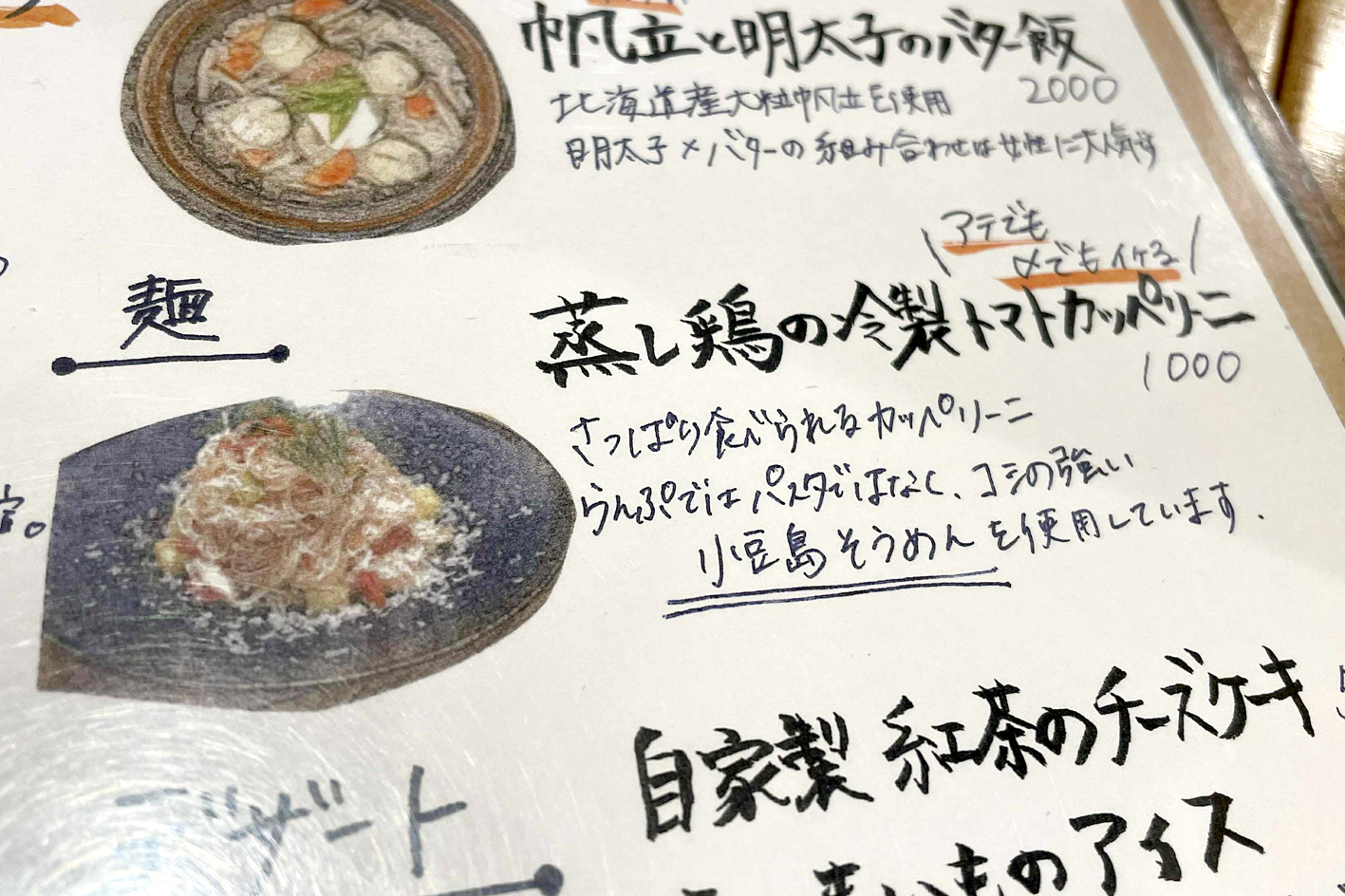

「蒸し鶏の冷製トマトカッペリーニ」(お素麺使用)

カッペリーニとは、その細さが特徴のロングパスタのことだそうで、パスタの代わりに素麺を使った一品です。

トマトのさっぱりとした味に、チーズと胡椒の風味がふんわりと。

パスタの代わりといっても、素麺らしい美味しさがしっかり生きていて、素麺屋にとってはそれが嬉しい笑。

おそらく、かなり短めに茹で上げられているでしょうか。

最初は硬めの舌ざわりを感じながらも、大事にしている小豆島そうめんらしい風味とコシがあって美味しいカッペリーニでした。

「鴨せいろそば」(お蕎麦使用)

鴨肉の赤身がやわらかく、脂身はほどよく…蕎麦の前に、まずは鴨肉をしっかりと味わいました。

ワサビを少しつけて、つゆにくぐらせて、鴨肉の旨みを堪能してから、蕎麦を一息にツルツルっと。

使っていただいている「手延べ麺 蕎麦風味」は、その名前の通り、手延べ麺であることを大事にした蕎麦です。

一口をツルツルっと、勢いよく食べることが、手延べ麺の美味しさを味わうには大事だと思っておりまして…

鴨せいろそばに、うちの蕎麦はよく合っていると、私は思います!

毎日のように、手延べ素麺をつくっていて、もちろんその素麺を食べることも多いのですが、その食べ方は普通の「冷やし素麺」がほとんどで、時々、夕飯のお味噌汁がにゅうめんになるくらいです。

自分たちがつくる素麺がこんな風に、色合いも味わいも豊かになって、多くの人が美味しく食べてくださっている。

そのこと自体がとても新鮮なことに感じられて、嬉しい気持ちになりました。

それと同時に、音更町の農家さんの想いを猛烈に共感する時間ともなりました。

そのほかにも、たくさんのお料理をいただきました。

実はお店をオープンされたときから存じておりまして、まもなくお店は5周年を迎えられます。

大変なご時世のなかでお店を始められたものと想像します。

インスタを拝見していると、どれも美味しそうな創作料理の数々とともに、ご夫婦の素敵な写真もいっぱいです。お二人がお店を切り盛りされている姿を見ても、ご夫婦二人三脚でがんばって来られたのだと思います。

そんなお店で弊社の素麺が少しでもお役に立てていれば、それはとても有り難いことです。

また必ず食べに行きますね。

まだ食べていない、一品一品、多彩な創作料理が沢山あります。どんなお料理なのか、今から楽しみです!

皆さまも神戸に、三宮にお越しの際は、ぜひ「鶏料理らんぷ」さんにお立ち寄りくださいませ。

「鶏料理らんぷ」

住所:兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5-3-5 グリーンシャポービルB1F

アクセス:(神戸市営地下鉄)三宮駅<東出口2>徒歩0分

《石井製麺所オンラインショップ》 https://141seimen.thebase.in

『お!いしい けんぶんろく』について

本ブログでは、色々な産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、様々な素麺の情報を発信できれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。

色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。