【お!いしい けんぶんろく】 Vol.70

こまめのまめ知識/秋の小豆島観光について研究してみる

暑い暑いと思っていたら秋。

もうすぐ冬ですが。。。

製麺所付近から見える寒霞渓の山々も濃い緑色から鮮やかな紅と黄に染まり、穏やかな秋の装いです。

先日のブログ「オリーブについて研究してみる」の中でも触れたように、島内では寒霞渓が紅葉し始めるとオイル用に搾るオリーブの実の収穫が本格化してくるようです。

先日、ご縁をいただき小豆島土庄町にある「社会福祉法人 ひまわり福祉会」の「就労継続支援B型事業所 ひまわりの家」さんが主催される「オリーブ収穫祭」に参加し、施設利用者さんと一緒になって熟したオリーブの実の収穫体験をさせていただきました。

オリーブ農家さんの取材はしましたが、実の収穫をするのは初めてのことで、エプロンと呼ばれる大きなポケットの付いた前掛けを腰あたりに巻き、オリーブの枝から一粒一粒見よう見まねで実を採り、ポケットに入れていきます。

ポケットがある程度いっぱいになると、他の方が収穫されている実と一緒にカゴに移していきます。

そのカゴがある程度いっぱいになってくると、今度は施設利用者の皆さんが一粒一粒丁寧に選別されていきます。

肌寒い中でしたが、皆さん黙々と自分の仕事をこなしておられ、私も夢中になって実をもいでいました。

今年はキレイな実が多いとお聞きしていましたが、やはりそれでも炭疽病などで傷ついた実も多く、素麺づくりとは勝手の違う作業に集中力を発揮!

何とか1本の木の実を採ることができました。

ずっと上を向いた立ちっぱなしの作業でさすがに疲れますが、農家さんはこのような大変な作業をほぼ一日中、9月から続けておられるのですから、想像を絶するしんどさです。

石井製麺所でもオリーブオイルを使用していますが、これまで以上に感謝の気持ちを込めて使わせていただきたいと思います。

収穫体験の終了後には皆さんと一緒に、ちゃんこ鍋をいただきました。

施設指導員のTさんがつくる本格ちゃんこ鍋。

それもそのはず、Tさんは元大学相撲部員なんだとか。

「先輩に厳しく(ちゃんこ鍋を)仕込まれました!」とのこと。

具材には施設で育てた野菜が使われているそうで、とっても美味しくいただけました。

心から温まるちゃんこ鍋でした。

これでもう少しお天気が良ければ最高だったのに…と思いながらも、施設の皆さんが一所懸命に作業する姿に負けじと頑張りました。

さて、オリーブの収穫体験、実は小豆島オリーブ公園さんでも簡単ではありますが、開催されています。

秋の観光の目的のひとつに入れていただいてもいいんじゃないでしょうか。

収穫体験、とっても楽しいですよ。

秋の小豆島に来られた際には、この季節ならではの思い出にぜひ。

今回は、これまた素麺から少し離れたテーマ「秋の小豆島の観光」についてです。

11月9日で瀬戸内国際芸術祭2025が終了しましたが、小豆島の観光はここからが本番と行っても良いくらいたくさんの観光客の方がおいでになるようです。

11月22日からの三連休には、かなりの人出があったのではないでしょうか。

お天気も良くて、本当に気持ちの良い連休でした。

秋の観光シーズン本番には間に合いませんでしたが、小豆島の秋の見所をご紹介できればと考えブログで取り上げてみます。

ガイドブックには載っていないような(?)観光のヒントなどに繋がればとまとめてみました。

観光にはお土産物がつきものですし、オリーブ収穫のように体験もステキな旅先での思い出になると思います。

お土産に素麺を、体験に素麺の箸分け体験などもおすすめですよ。

石井製麺所では箸分け体験などは実施していませんが、工場に来られる方には直販することもありますので、事前にお声がけいただければできる範囲で対応をさせていただきます。

箸分け体験ができない分というわけではありませんが、小豆島観光のお役に立つ情報になれば幸いです。

旅の思い出に、素麺もぜひ!

【目次】

① 見所満載!小豆島で秋に人気の絶景スポット

② 小豆島ならでは?!お遍路と文学散歩

③ 結構注目されてます!映画のロケ地めぐり

④ 素麵の箸分けを体験してみよう!

⑤ 《美味しい小豆島の食財紹介》オリーブの実 新漬け 編

① 見所満載!小豆島で秋に人気の絶景スポット

香川県小豆島は、瀬戸内海に浮かぶ島々の中で2番目に大きく、1年を通じて穏やかな気候に恵まれたところです。

「小豆島」という地名が文字としてはじめて使われたのは日本最初の書物「古事記」で、10番目に国生みされたのが「小豆島(あづきじま)」と記されています。

「しょうどしま」と呼ぶようになったのは、鎌倉中期頃と言われています。

弘法大師の修業の場とされる小豆島八十八ヶ所霊場や、400年の伝統を有する手延べ素麺や醤油づくり、日本で初めて産業化に成功したオリーブ、風光明媚な景勝地や食にまつわる施設など、見所いっぱいの故郷です。

まずご紹介したいのは小豆島を代表する3つの絶景スポット。

秋(だけでなく一年中人気ですが)にもぜひ訪れてほしい、景勝地の魅力について。

【寒霞渓(かんかけい)】

小豆島を知らない方でも寒霞渓はご存じの方も多いのではないでしょうか。

小豆島のほぼ中央に位置する寒霞渓は、約1300万年前の火山活動によりできた岩塊が長い年月をかけて作り上げた、日本三大渓谷美のひとつに数えられる絶景で、昔から有名な景勝地です。

奇岩の渓谷美として知られる寒霞渓は日本書紀にも記述があり、元々は鉤懸山(かぎかけやま)、神懸山(かみかけやま)などと呼ばれていたが明治11年(1878年)に儒学者の藤澤南岳により寒霞渓と命名されたそうです。

その後、多くの地元の方々の尽力により景勝が守り継がれていくなかで、その高い観賞上の価値が認められ大正12年(1923年)に国の名勝に指定、昭和9年(1934年)に日本で最初の国立公園(瀬戸内海国立公園)の代表的な景勝地として指定されたとのことです。

11月中旬~12月上旬の紅葉シーズンは、全国各地からたくさんの観光客が集まります。

団体のお客様がいらっしゃるとロープウェイの乗車はそちらが優先されることもあるのでご注意を。

どうしてもツアーの時間やバスの時間などがあり、こればかりは致し方ありませんね。

ロープウェイから美しい溪谷と瀬戸内海の素晴らしい景色を一望できるほか、片道約1時間の登山道も整備され、体力に合わせてハイキングも楽しめます。

寒霞渓には表12景、裏8景と呼ばれる登山道があり、小豆島最高峰の星ヶ城へ続く道もあります。

登山道からは、長い年月によって創りだした奇岩怪石の表情や自生した植物を間近で観察することができます。

体力に合わせて上りはロープウェイ、下りはハイキングというコースもおすすめです。

時間のある際には、ぜひ楽しんでいただきたいものです。

実は寒霞渓付近には、県のレッドデータブックで絶滅危惧種に指定されている「ヤハタマイマイ」という大型カタツムリがいるそうです。

とても貴重なカタツムリで採種すると罰せられるそうですから、優しく見守ってくださいね。

自然豊かな場所ですので、どこでもそうですが、自然を大切にしていただけると地元民としても大変嬉しいです。

もちろん車で山頂付近まで登ることもできますし、道中には「美しの原高原 四方指展望台」や「星ヶ城跡 」もあり、見所たくさんですよ。

写真は、寒霞渓山頂付近から石井製麺所のある方面を眺めた風景。

【道の駅 小豆島オリーブ公園】

内海湾を眺める小高い丘の上にある「道の駅 小豆島オリーブ公園」。

オリーブの故郷・ギリシャをイメージし、約2000本のオリーブの木と120種のハーブが植えられています。

オリーブオイルをブレンドしてオリジナルオイル作りを体験できるほか、オリーブの旬である10⽉下旬〜11⽉末頃には、オリーブ収穫体験が楽しめます。

このブログを書き終える頃には終わっていると思いますが、毎年開催されているようですので、来年はぜひ収穫体験を。

この季節ならではの新漬けオリーブは、ぜひ味わってほしい逸品です。

初めて来られる方には少しわかりにくいかもしれないのですが、「道の駅 小豆島オリーブ公園」と「小豆島オリーブ園」は別物です。

お隣同士ではあるのですが、「道の駅 小豆島オリーブ公園」さんは、一般社団法人小豆島オリーブ公園が運営されるところで、小豆島でのオリーブ栽培の歴史に触れたり、世界のさまざまな品種のオリーブ樹を見たりすることができます。

またお土産物も充実しており、景色と「魔女の宅急便ごっこ(ほうきにまたがって主人公のキキのポーズで写真を撮る)」、お買い物や食事もできるので、小豆島観光のルートには必ず入れておいた方が良い観光地です。

風車のある小高い丘からの眺めはのんびりした時間が流れているようで、最高ですよ。

またあまり知られていませんが、オリーブ公園内にはロッジ「オリベックスうちのみ」という宿泊施設もあり、内海湾を眺めながらのんびりとできるんですよ。

隣の施設の「サン・オリーブ」ではお風呂にも入ることができます。

遊んで、泊まって、お風呂に入れて、勉強もできて、食事もでき、時にはイベントもやっているので、一日居ても退屈しない、そんな場所だと思います。

ちなみに「小豆島オリーブ園」さんは、株式会社オリーブ園さんの施設です。

こちらでもお土産やお食事ができるのはもちろん、小豆島で始まったオリーブ栽培の記念樹「小豆島オリーブ原木」があります。

「小豆島オリーブ園」と「道の駅 小豆島オリーブ公園」はお隣同士で歩いて往き来できるので、一緒に訪ねたい場所です。

あと、「道の駅 小豆島オリーブ公園」内には、実写版映画「魔女の宅急便」で使用された『グーチョキパン屋』 のロケセットをそのまま使用して、映画の世界観を楽しむように ハンドメイドのフラワーアクセサリーと雑貨を販売するお店がオープンしています。

丘の上のギリシャ風車は日没後2時間ライトアップされているそうです。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

【エンジェルロード】

1日2回、引き潮の間だけ現れる、島から島へ歩いて渡れる砂浜の道。

干潮時間の少し前からのんびり眺めていると見る見る白い砂浜が現れて、さっきまで対岸だった島と陸続きになり、歩いて渡ることができるようになります。

大切な人と手をつないで渡ると幸せになれるという言い伝えがあり、恋人たちの聖地としても知られています。

渡る手前の弁天島を登ると「約束の丘展望台」があり、エンジェルロードを背景に幸せの鐘を鳴らすことができます。

日によって出現する時間が異なるので、来場前に時間をしっかりご確認ください。

また、天候や潮位によりずれが生じることもあるのでご注意ください。

見所のおすすめ時間は、干潮時の前後1時間!

エンジェルロードを渡ることができるのは干潮時間の前後3時間なのですが、干潮時間の前後1時間は、細くて美しい白砂浜をとてもキレイに見ることができます。

特に夏には人気のスポットですが、目の前の(有料)駐車場への入口は大渋滞。

少し歩きますが無料の駐車場も周囲にはたくさんあるので、そちらもおすすめです。

また、近くには「小豆島霊場第58番 西光寺」や「迷路のまち」と呼ばれる場所、「世界一狭い海峡 土渕海峡」に加えて、いろいろなお店もあるので買い食いしながら、のんびり散策するにも楽しい所ですよ。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

<参考サイト>

・小豆島 旅ナビ

・うどん県ネット 小豆島

https://www.my-kagawa.jp/shodoshima

・寒霞渓の魅力

https://www.kankakei.co.jp/miryoku/

・寒霞渓ロープウェイ

・道の駅 小豆島オリーブ公園

② 小豆島ならでは?!お遍路と文学散歩

「小豆島八十八ヶ所霊場」は、弘法大師が修行の場としていた歴史を持つ、全行程約150kmの霊場です。

山谷や自然の地形を利用した山岳寺院があるなど、起伏に富んでいるのが特徴だそうです。

6泊7日をかけて歩くお遍路さんが多いそうですが、1泊2日ずつ4回に分けて回るコースや、自転車や車を使ったモデルコースも紹介されています。

自由律俳句で有名な尾崎放哉が、人生最後の8カ月を過ごした札所もあるそうです。

【八十八ヶ所霊場めぐり】

秋は涼しく歩きやすい季節で、紅葉の景色を眺めながら霊場めぐりができます。

他の地域の霊場と比べて、歩ける状態で保全されている昔からの遍路道が多いのが特徴です。

第14番札所「清瀧山(きよたきさん)」は、小豆島八十八ヶ所の中でも最高峰で、絶景を堪能できます。

本堂前に横たわっている「金剛触菩薩」に触れると、心身の悩みにご利益があるとのことです。

第54番札所「宝生院(ほうしょういん)」の境内には、応神天皇お手植えによるものと伝わる、樹齢約1600年超の真柏(しんぱく)の巨樹があります。

第72番札所「瀧湖寺奥之院笠ヶ瀧寺(りょうこうじおくのいんかさがたき)」は山岳霊場で、そそり立つ断崖絶壁に本殿があります。

険しい岩肌を鎖づたいに登り、本殿の入口にあたる「幸せくぐり」と呼ばれる岩穴をくぐると、汚れが落ち生まれ変われると言われています。

昔は各集落にお遍路宿がたくさんあったそうです。

現在ではお遍路宿のほか、小豆島霊場協会会員となっている旅館やホテルもあり、お遍路体験ができるツアーなども用意されていますよ。

【尾崎放哉ゆかりの地】

前述した「エンジェルロード」近くにある第58番札所「西光寺」は、「咳をしても一人」など多くの自由律俳句を遺した尾崎放哉が「奥の院南郷庵(みなんごあん)」の庵主としてその人生最後の8カ月を過ごしたところです。

当時の南郷庵を復元して建てられた記念館では、句稿や書簡、写真など貴重な資料や句碑を見ることができます。

その「西光寺」の門前では、春と師走の年二回、弘法大師の縁日である21日に「大師市」が開催されています。

多くの出店や餅投げもあって、日曜日と重なる日には多くの人出があるそうです。

今年は12月21日(日)なので、出店者も多くいらっしゃるかも知れませんね〜。

境内にはご神木として樹齢250年以上といわれる大銀杏があり、黄金色に紅葉した姿は一見の価値があるといわれます。

種田山頭火もこの木を俳句に詠んでいるそうですよ。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

<参考サイト>

・小豆島八十八カ所めぐり

・小豆島おへんろ

・小豆島 尾崎放哉記念館

http://ww8.tiki.ne.jp/~kyhosai/index.htm

③ 結構注目されてます!映画のロケ地めぐり

海や山、美しい自然や絶景が豊富な小豆島は、映画やドラマなどのロケ地に選ばれることも多く、知る人ぞ知る名所が脚光を浴びて聖地になることもあります。

秋とは関係ありませんが主な映画とそのロケ地について、調べてみました。

【二十四の瞳】

小豆島といえば「二十四の瞳」を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。

原作は小豆島出身の壺井栄の小説で、岬の分教場に赴任した新米教師と12人の生徒の物語です。

これまでに2回映画化、8回ドラマ化されています。

ロケ用オープンセットを改築したものが「二十四の瞳映画村」となっており、見て楽しむのはもちろん、「給食セット」が食べられるカフェや、オリーブ製品やつくだ煮、素麺など小豆島の特産品が買えるショップなどもあります。

「二十四の瞳」の撮影現場には昔懐かしい風景があって、今はさまざまな施設もありご年配の方からファミリーまで1日居ても楽しめるスポットですよ。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

【魔女の宅急便】

実写版「魔女の宅急便」のロケ地に選ばれたのが小豆島です。

穏やかな気候でオリーブ畑や港町、風車のある風景が、原作の雰囲気にぴったりだったようです。

島を見渡す絶景は寒霞渓で、グーチョキパン屋の舞台になったカフェは、撮影に使われたセットが「道の駅 小豆島オリーブ公園」に移設され雑貨店となっています。

「道の駅 小豆島オリーブ公園」近くの丘の上に建つ風車小屋の前で、「主人公キキ」のようにほうきにまたがった姿を撮るフォトスポットとしても人気です。

ほうきは「道の駅 小豆島オリーブ公園」内の施設で無料で貸し出してくれています。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

【八日目の蝉】

角田光代のベストセラー小説を映画化した「八日目の蝉」の舞台が小豆島です。

主人公の女性が働いた素麺工場は「創麺屋」で、実際に見学や箸分け体験もできるそうです。

日本の棚田百選の一つである「中山千枚田」では、美しい「虫送り」のシーンが撮影され、伝統芸能である「中山農村歌舞伎舞台」のシーンも登場します。

虫送りは江戸時代ごろから島に伝わる伝統行事だそうです。

半夏生(夏至から11日目)の日に人々が火手(ほて)と呼ばれる竹の松明(たいまつ)を田にかざしながら畦道を歩き、害虫を退治して豊作を願ったそうです。

セミが鳴く夕暮れの中、参加者が 火手を持ち、「とーもせ、ともせ」と唱えながらあぜ道を歩き、神社まで向うとのこと。

しばらくは行事は途絶えていたそうですが、2011年公開の映画「八日目の蝉」の撮影で再現され、「虫送り」は毎年開かれるようになったんだそうです。

【からかい上手の高木さん】

マンガが原作で、アニメ、映画、ドラマになっています。

映画とドラマが小豆島で全編撮影されました。

いわゆる観光スポットの他にも、地元の中学校や書店、駄菓子屋などが聖地になっています。

土庄港にはアニメ版の情報発信基地「とのしょうBASE(ベース)」があります。

高松や姫路港から渡るフェリーにはアニメ「高木さん」のイラストがラッピングされている便もあって、船内では記念撮影ができるスポットもあるようです。

小豆島のあちこちが舞台となっているので、“聖地巡り”として多くの人が観光に訪れるほか、「高木さん」を車体にデザインしたいわゆる“イタ車”の集いなどもあるそうです。

写真は劇場版のオープニングでモチーフとなった「西光寺」さん。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

この他にも色々あるそうです。

また調べて第二弾(春くらい?)にご紹介できればと思います。

<参考サイト>

・ロケ地マップ 小豆島フィルムコミッション

https://shodoshima-fc.jp/?page_id=135

・小豆島観光 オリビアン小豆島

https://olivean.com/shodoshima/

・wikipedia 二十四の瞳

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E5%8D%81%E5%9B%9B%E3%81%AE%E7%9E%B3

・二十四の瞳映画村

・ドラマ&映画「からかい上手の高木さん」小豆島ロケ地マップ【聖地巡礼】

https://shodoshima.com/info/takagi-san-drama/

④ 素麺の箸分けを体験してみよう!

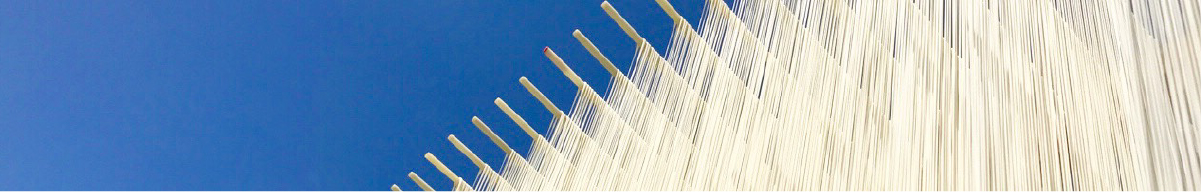

小豆島素麺の特徴は、特産の純正ごま油を塗りながら練った生地を、木の箸を使って極細の糸状になるまで丁寧に引き伸ばし、天日でじっくり乾燥させる、伝統的な手延べ製法でつくられることです。

天日干しするため、空気の乾燥している冬が素麺づくりの最盛期となります。

素麺を乾かす段階で、長い箸を使って麺がくっつかないように分ける「箸分け」の工程を体験できる製麺所や施設がいくつかありますので、紹介します。

残念ながら、石井製麺所では体験できません。

あしからずご了承ください。

【小豆島手延べそうめん館】

「道の駅 小豆島ふるさと村」にある、素麺の製造工程を見学することができる施設。

箸分け体験(有料)では、併設の食事処で素麺を食べることができます。

【なかぶ庵】

工場見学を含む箸分け体験(有料)ができます。

併設のお食事処では生素麺を味わえます。

半生そうめんが人気です。

【銀四郎麺業株式会社】

土庄港からすぐで、人気の製麺所さんです。

令和7年3月31日には、「小豆島そうめん御料理 別邸銀四郎」もグランドオープン。

勉強して体験して味で楽しめる…体験・見学コースは嬉しいお土産付きだそうです。

【丸善製麺】

明治創業の製麺所。箸分け体験や工場見学が無料でできるほか、細口素麺と中口素麺を食べ比べできるリーズナブルな試食もあります。

<参考サイト>

・小豆島島ナビ「楽しむ・素麺 箸分け体験」

https://shodoshima.or.jp/sightseeing/?c=2&pl=&con=17

⑤ 《美味しい小豆島の食財紹介》オリーブの実 新漬け 編

冒頭でも「ひまわりの家」さんのオリーブ収穫祭に参加させていただいた話を書きましたが、ここでは、彼ら彼女たちが育てたオリーブの実の新漬けのご紹介です。

オリーブの実は、渋くて苦くて、とても生のままでは食べることができません。

どんなにたくさん木に実がなっていても、烏さえ見向きもしません(汗)。

オリーブの新漬けとは、そんな渋くて苦味が多いオリーブの実を、収穫後しっかりとアク抜きをして、良い塩梅に塩漬けした「オリーブのお漬物」です。

実がたくさん穫れる小豆島ならではの味覚で、収穫したての今しか味わえない、まさに旬の味覚です。

この塩加減が絶妙に美味しいんですよ!

なかなか島外では認知度が低いようで、知る人ぞ知る特産品かもしれませんが、昨年は超不作なのもあり全然出回らず、石井製麺所でも少し販売させていただきましたがあっと今に売り切れてしまいました。

今年は、商品を仕入れるだけでなく、オリーブの実の栽培現場にお邪魔させていただき、使用される実が大切に収穫されるのを目の当たりにしてきました。

もう、愛おしさがあふれて仕方ありません。

もちろん商品には私の採った実は使われていませんが(オリーブオイル用の実だったので)、新漬け用の実も施設の皆さんが大事に育てて収穫したものです。

しかも、新漬け用の実はオリーブオイル用とは違い、ほとんど傷のないキレイな実のみを厳選して使用しているので、とても貴重なものなんですよ。

塩漬けなので、お漬物としてご飯と一緒に食べても良いですし、お酒のアテにも人気があるそうです。

一粒一粒大切にいただきたいところですが、美味しすぎてあっという間に無くなってしまうかもしれませんね。

他にもお米と一緒に炊くとちょっと贅沢なオリーブご飯に!

炊いてるうちにオリーブのオイルが影響するのか、ご飯もモチモチッと炊けるので、より一層ご飯を美味しく召し上がっていただけるのではないでしょうか。

オリーブの実をまるごといただけるので(タネがあるのでお気をつけください)、オリーブの美味しさと栄養価をそのまままるっと食べていただけます。

健康にも美容にも良いオリーブの新漬けは、オリーブオイルよりももっと健康に良いかもしれませんね!

小豆島の味覚をもっとたくさんの方に知っていただければと、石井製麺所でも今年は多めに販売させていただいております。

ぜひこの機会に、ご自宅用に、贈り物用にとご用命ください。

12月31日までの限定販売となっております。

また在庫がなくなり次第、販売を終了させていただきますので、お早めにご注文をお願いいたします。

《石井製麺所オンラインショップ》 https://141seimen.thebase.in

《オリーブの実 新漬け》 https://141seimen.thebase.in/items/124788175

『お!いしい けんぶんろく』について

本ブログでは、新製品開発のためにデータベース的にいろいろな素材や成分について調べたものを綴ったものです。色々な食品やそれにまつわる産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、幅広く食品の知識を広げることができれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。

色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。