【お!いしい けんぶんろく】 Vol.66

麺求者への道/食物アレルギーについて研究してみる

日中の暑さは、ましになってきたでしょうか。

ようやっと秋の気配…といったところですね。

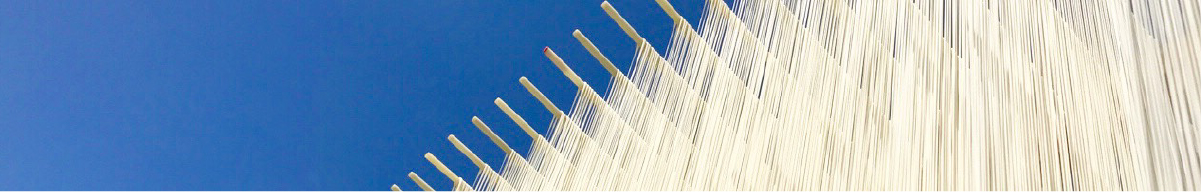

小豆島では、先日、朝から雷(なってましたよね?)を伴う強い雨が降ったりと不安定な空模様で、暑いよりはマシですが、製麺にはハラハラするお天気です。

涼しさの兆しが見え始め、製麺作業もピークを越えて、道具類のメンテナンスはもちろんのこと、体のメンテナンスにも力を入れようと、まずは母と一緒に接骨院へ行ってまいりました。

私の腰の具合もありますが、やはり母の体が心配です。

普段から腰をかばうような仕草をしており、できるだけ負担の掛からないようにと考えながらの作業でしたが、どうしても人の手が限られるので、本人もついつい無理をしてしまうようです。

家族だけでの作業に頭を悩ませる点のひとつです。

普段はなかなか行かないのですが、今回、接骨院へ行く決断をしたのは、母の友人からの勧めでした。

不幸中の幸いか、思っていたよりも随分と症状はマシなようで、今後しっかりとケアをしていけば深刻な状況は避けられそうです。

とはいえ、私も含めてリスクを抱えている状態は変わりませんので、今後も無理をしないでしっかりと製麺に集中できる健康管理を心掛けていきたいと思います。

さて、今回のブログのテーマですが、これまでも少し触れてはいるのですが、改めて小麦製品の宿敵ともいえる「食物アレルギー」をテーマに色々な角度で調べてみました。

小麦アレルギーはまさに、食物アレルギーを代表するものであり、多くの方が悩み苦しんでおられると思います。

しかしながら小麦アレルギー以外にも食品表示法で定められた28食品(小麦含む)は無論のこと、他にもさまざまな食べ物でもアレルギー反応を伴う方がいることも驚きでした。

先日見ていたテレビで、タレントの狩野英孝さんも食物アレルギーなどに悩まれていると言っておられて、ものすごい数の物質にアレルギーがあるとのこと。

「食べられるものは魚と肉」と言っておられたのには正直ビックリしました。

そこまでの方は極端としても、例え数種しか影響を受けなくても蕎麦やエビ・カニの甲殻類など食べることによって命の危険にさらされる方もいらっしゃるということは、本当につらいことだと思います。

かくいう私もアレルギー反応を示す食べ物(食べられないわけでなく体調が悪いときに食べるとダメージが出るのですが…)もあったりするので、少しではありますがそのつらさを経験しております。

今回のブログでは、「そもそも食物アレルギーって何?」「なぜアレルギー反応が起きるの?」なども含めて「食物アレルギー」だけで内容を考えています。

明るい未来が見えるような、食物アレルギー研究の現在にも触れたいと思います。

今回は難しいテーマですので、素人調べですから間違った見解もあるかも知れませんので、その際はそっとアドバイスのDMをいただけましたら幸いです。

今回もぜひ最後までご覧ください。

【目次】

① 食物アレルギーの基礎知識

② 表示が義務づけられている原材料とは

③ 食物アレルギーの歴史と現状

④ 小麦アレルギーとセリアック病の違いとは

⑤ 「アレルゲンフリー」などの食品について

⑥ 食物アレルギーの治療と展望

① 食物アレルギーの基礎知識

子どもから大人まで幅広い世代でみられる食物アレルギーは、特定の食べ物を摂取したり触れたりすることにより、免疫システムが過敏に働いて、体に不利益な症状が現れる疾患です。

アレルギーを引き起こす物質であるアレルゲンは、主に食物に含まれるタンパク質です。

通常、食べ物は体の栄養源となりますが、免疫機能や消化吸収機能に問題があると、体が食べ物を有害なものとして認識し、排除しようとします。

血液中には、体内に侵入したアレルゲンに対して働きかけ、身体を守る機能を持つ「IgE抗体(免疫グロブリンE)」と呼ばれるタンパク質があります。

アレルギー体質の人は、血液中に大量のIgE抗体が存在しており、食物を摂取して腸管から成分が吸収される際に、体が特定のタンパク質を異物と認識すると、血中のIgE抗体が反応してアレルギー症状が出るそうです。

例えば卵アレルギーの人は卵のタンパク質に反応するIgE抗体を、牛乳アレルギーの人は牛乳のタンパク質に反応するIgE抗体を持っており、卵アレルギーの人が牛乳で発症しないのは、その人のIgE抗体が卵だけに反応するからだそうです。

タンパク質は、アミノ酸が鎖状につながり、らせん状やシート状に折り畳まれた構造をしており、特定のアレルゲンに結合する「特異的IgE抗体」は、この構造の決まった場所に結合するそうです。

加熱や酸、酵素によってタンパク質の形が変化(変性)したり、消化酵素の働きでアミノ酸のつながりが切断(消化)されたりして、特異的IgE抗体が結合する場所の形が変化すると、IgE抗体が結合しにくくなり、アレルギー症状が出にくくなります。

これを「低アレルゲン化」と言うそうです。

食物アレルギーにはいくつか病型があり、そのほとんどは、食物アレルゲン摂取後2時間以内にさまざまな症状が現れる即時型です。

およそ90%に皮膚症状、およそ30%に呼吸器症状や粘膜症状が認められるそうです。

1つだけ現れる場合もあれば複数の症状が現れる場合もあります。

【皮膚症状】

蕁麻疹(じんましん)、かゆみ、赤み、むくみ、湿疹など

【粘膜症状】

結膜充血、かゆみ、むくみ、涙、まぶたの腫れ、鼻水、鼻詰まり、くしゃみ、口周りの違和感、唇の腫れなど

【呼吸器症状】

のどの違和感、呑み込みが難しい、咳、ぜん鳴(ゼーゼー、ヒューヒュー)、声枯れ、呼吸困難など

【消化器症状】

吐き気、嘔吐、下痢、腹痛など

【神経症状】

頭痛、意識障害、失禁など

【循環器症状】

血圧低下、心拍数の急な増加、不整脈、四肢冷感、蒼白など

アレルギー反応によって全身に複数の重篤な症状が急速に現れる状態を「アナフィラキシー」、そのうち血圧低下、意識障害、ショック状態などを伴うものを「アナフィラキシーショック」と呼び、命に関わる危険があるため特に注意が必要です。

現在、乳幼児の5~10%、学童期以降の1~3%が食物アレルギーを持っていると考えられています。

子どもの頃の食物アレルギーは、成長に伴い徐々に原因食物が食べられるようになる(耐性獲得)ことが多いそうです。

一方、大人の食物アレルギーは、耐性獲得しにくく、原因食品を継続的に除去する必要がある場合が多いと考えられています。

※写真はPhotoACより

<参考サイト>

・食物アレルギー

https://allergyportal.jp/knowledge/food/

・食物アレルギーの仕組みって?発症したらどうする?

https://www.ajinomoto.co.jp/products/anzen/know/f_allergy_01.html

・食物アレルギーとは

https://www.foodallergy.jp/tebiki/about/

・食物アレルギーとは?

https://www.meiji.co.jp/meiji-shokuiku/food-allergy/about/01/

・国立成育医療研究センター 食物アレルギー

https://www.ncchd.go.jp/hospital/sickness/children/allergy/food_allergy.html

② 表示が義務づけられている原材料とは

食物アレルギーの原因となる食べ物は、鶏卵、牛乳、小麦が多く、特に鶏卵は全体の約4割を占めているそうです。

他にも木の実類、ピーナッツ、甲殻類(エビ・カニ)、魚卵、魚類、果物類などがあります。

2022年の消費者庁全国調査ではクルミが牛乳よりも多くなり、鶏卵に次いで2番目に多い食物アレルゲンとなっています。

2001年より、食品衛生法に基づく、加工食品のアレルギー表示制度が法律で定められました。

2015年4月から食品表示法の規定に基づく具体的な表示ルールである食品表示基準及び関連通知等に従って表示することとなっています。

発症頻度が高いか、重篤な症状を起こしやすい食物を微量でも含む場合には、表示する義務が生じます。

表示義務の対象は容器包装された加工食品のみで、小売店でつくった総菜や弁当やパン、外食の料理については表示義務がないため、お店の人に確認する必要があるとのことです。

現在は、表示が義務づけられている特定原材料が、重篤度・症例数の多い8品目、また表示が推奨されている原材料が20品目あります。

【特定原材料(義務表示8品目)】

卵・乳・小麦・エビ・カニ・クルミ・蕎麦・落花生(ピーナッツ)

【特定原材料に準ずるもの(推奨表示20品目)】

アーモンド・アワビ・イカ・イクラ・オレンジ・カシューナッツ・キウイフルーツ・牛肉・ゴマ・サケ・サバ・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・マカダミアナッツ・モモ・山芋・リンゴ・ゼラチン

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

<参考サイト>

・消費者庁 食物アレルギー表示ハンドブック

・消費者庁 アレルゲン表示に関する情報

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/

③ 食物アレルギーの歴史と現状

食物アレルギーという概念が確立されたのは、比較的最近のことだそうです。

紀元前5世紀、特定の食品を食べると体調を崩す患者について古代ギリシャの医師ヒポクラテスが記録を残しており、これが食物アレルギーに関する最古の医学的記述の一つと考えられています。

アレルギーという言葉が誕生したのは20世紀初頭のことです。

1906年、オーストリアの小児科医クレメンス・フォン・ピルケは、免疫反応が過剰に働くことで病気を引き起こす現象について、ギリシャ語の「allos(異なる)」と「ergon(作用)」を組み合わせ、「通常とは異なる反応」を意味する「アレルギー(Allergie)」と名付けました。

1960年代、日本人医師によってIgE抗体(アレルギー反応を引き起こす抗体)が発見され、アレルギー反応のメカニズムが明らかになりました。

これにより、抗ヒスタミン薬やステロイド薬などの治療法が発展し、アレルギー症状のコントロールが可能になったそうです。

1970年前後、群馬大学小児科の松村龍男教授が、日本で初めて食物アレルギーという概念を提唱しました。

子どもが食事(抗原)を食べて、体に抗体ができて(感作)、それによって反応が起こるという考えでした。

1980年代には、食物や環境中の抗原(体の中に侵入してくる物質)であるダニやスギ花粉などの抗原特異的IgE抗体の量を実際に測定できるようになりました。

当時は食物アレルギーの診断法が全く確立されておらず、医師によって考え方も方向性もまちまちだったそうです。

その後、多くの医師の尽力により食物アレルギーの診断法が確立され、今では小児アレルギー疾患の代表的なものとなっています。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

<参考サイト>

・環境再生保全機構 食物アレルギー今むかし

https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/sukoyaka/column/202208_1/

・アレルギーの歴史:古代から現代までの変遷

・食物アレルギーへの考え方の今昔

https://jp.glico.com/boshi/futaba/no74/con04_04.htm

④ 小麦アレルギーとセリアック病の違いとは

素麺の主原料である小麦のアレルギーをお持ちの方も少なからずおられます。

食物アレルギーとは異なるメカニズムで起こる「セリアック病」は、小麦粉を水とこね合わせて形成されるタンパク質の一種「グルテン」への免疫反応が原因となる遺伝性の病気で、欧米諸国の全人口の約1%がかかっていると言われています。

グルテンを摂取すると特定の抗体が作られ、腸の粘膜に炎症が起こり、栄養素が吸収できなくなるという症状が現れます。

最近よく目にする「グルテンフリー」とは、グルテンを含まない食品や食事法のことで、欧米諸国ではセリアック病の治療食として利用されており、グルテン濃度が20ppm未満であれば「グルテンフリー」の表示が可能だそうです。

日本ではセリアック病が極めてまれな病気とのこともあり、「グルテンフリー」記載の基準が現時点では定められていませんが、米粉製品については2020年に、グルテン含有量1ppm以下の米粉に「ノングルテン」の認証マークがつく「ノングルテン米粉の製造工程管理JAS(JAS0014)」が制定されています。

この認証は、グルテンの外部からの混入を厳しく管理することで米粉の信頼性を向上させ、米粉の普及や輸出拡大に貢献するものだそうです。

セリアック病はグルテンを含む食品を避けることで症状が改善します。

小麦アレルギーの場合、小麦に含まれる様々なタンパク質の中でどのタンパク質に反応するかは個人差があり、グルテンフリーの食品でも症状を誘発する可能性があるため、グルテンだけでなく小麦そのものが含まれていない食品を選ぶ必要があるとのことです。

日本では、ごく微量のアレルゲンによっても食物アレルギーが引き起こされる可能性を考慮して、小麦などの特定原材料を含む食品にあっては、原材料としての使用の意図にかかわらず、原則、当該特定原材料を含む旨を表示する必要があります。

数ppm以上の小麦総タンパク量を含む状況であれば、容器包装に小麦のアレルギー表示をしなければなりません。

また、混入防止策の徹底を図っても混入の可能性を排除できない場合には、「本品製造工場では小麦を含む製品を生産しています。」のように注意喚起表示を行うことが望ましいとされています。しかし、この場合「入っているかもしれません」「入っている場合があります」などの可能性表示は、たとえ一括表示欄外であっても認められていないとのことです。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

<参考サイト>

・ヤクルト健康管理ラボ グルテンフリーとは

https://www.yakult.co.jp/shirota/nutrition/gluten-free/

・輸入食品の「グルテンフリー」表示について

https://www.label-bank.co.jp/blog/foodlabel/gluten_free201607

・グルテンフリーについて

https://www.label-bank.co.jp/blog/foodlabel/201905gluten-free

・グルテンフリーとグルテンフリー食品が必要な人

https://www.nippn.co.jp/BrandB/eiyou/column/25.html

・グルテンフリーと小麦アレルギーの違い

⑤ 「アレルゲンフリー」などの食品について

「アレルゲンフリー」「アレルゲン不使用」といった言葉がありますが、それぞれ意味合いが異なり、また、日本と海外でもアレルゲンに関する表記の違いがあるということで、調べてみました。

【アレルゲン不使用】

アレルゲンを含む原料を使用せずに製造したものを指しますが、アレルゲンを含まない、ということではありません。

例えば同じ製造室内でアレルゲンを使用する食品を製造していた場合、混入の恐れが完全には否定できないからだそうです。

【アレルゲンフリー】

日本国内では、アレルゲン含有量が「数μg/g(数百μg/100g)未満」のものを指します。

検査技術の進歩に伴いアレルゲン含有量の検出下限値は下がっていますが、全く含まないことの証明は不可能なので、ゼロとは言い切らないそうです。

【アレルゲン除去食品】

消費者庁より許可を受けた場合にのみ表示ができる食品で、特定の食品アレルギーの原因物質である特定のアレルゲンを不使用または除去(検出限界以下に低減した場合を含む)したものです。

医師、管理栄養士等と相談し、指導に沿って使用することが適当とされています。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

<参考サイト>

・食物アレルギー表示で食品事業者に求められていること

・アレルゲンフリーの表示について

https://www.label-bank.co.jp/blog/allergy/201512allergy

・アレルゲン除去食品ってなに?

⑥ 食物アレルギーの治療と展望

現在、アレルギーの研究はさらに進んでおり、遺伝子レベルでの解明が進められているとのことです。

食物アレルギーの経口免疫療法やバイオ医薬品の開発が進み、また腸内細菌と免疫の関係が注目され、プレバイオティクスを活用したアレルギー予防の研究も進められているそうです。

食物アレルギーが疑われる場合は、自己判断で特定の食物を除去せず、速やかに病院で受診することが必要です。

病院では、食習慣や摂取時の状況などの問診が行われるほか、皮膚に小さな傷をつけて試験用の卵や牛乳をたらし反応を検査する「プリックテスト」(皮膚テスト)、IgE抗体が血液中にあるかどうかを調べアレルゲンを特定する血液検査が行われます。

これらの検査結果を目安として、実際に食物を摂取して体の反応を調べる食物負荷試験を行い、食物アレルギーかどうかを診断します。

食物負荷試験には症状が誘発されるリスクがあるため、基本的に医師のもとで厳密かつ慎重に実施されます。

食物アレルギーと診断された場合、医師は原因食物を必要最小限除去した食生活指導と、代替食品の紹介を始めとした栄養指導を合わせて行います。

鶏卵・牛乳・小麦アレルギーの多くは6歳までに耐性を獲得しますが、それまでに治らなかった子どもや、それ以外の食物アレルゲンによる食物アレルギーは、一生、除去が必要になるそうです。

「経口免疫療法」は、医師の管理・指示のもとで慎重かつリスクを取りながら、きわめて少量の食物アレルゲンから食べる量を増やすことで、その症状を誘発する量(閾値)を増やしていく方法として取り組まれています。

経口免疫療法は保険診療ではなく研究的に行われており、実施には、医師からの十分な説明や保護者と患者自身の理解と同意が必要とのことです。

食物アレルギーに対する新たな治療の選択肢として注目されている薬が、ヒト化抗IgEモノクローナル抗体の「オマリズマブ」(販売名:ゾレア)です。

オマリズマブは、血中のIgEに結合することで、アレルギー反応を抑制する作用を持っているそうです。

すでにアレルギー性喘息や慢性蕁麻疹などの治療薬として使用されており、最近では米国食品医薬品局(FDA)が食物アレルギーに対する適応を承認したことで注目を集めているとのことです。

経口免疫療法との併用でさらなる相乗効果を示す可能性があるとして期待されています。

※写真はPhotoACより

<参考サイト>

・食物アレルギー診療の手引き2023

https://www.foodallergy.jp/wp-content/uploads/2024/04/FAmanual2023.pdf

・皮膚疾患治療の新たな選択肢?食物アレルギーに対するオマリズマブの可能性

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/b454631ab61faf375d69aad34dd8b88a7b9523fa

・多様なプレバイオティクスによる食物アレルギー発症の予防的効果を証明

https://www.fujita-hu.ac.jp/news/j93sdv000000p3n7.html

『お!いしい けんぶんろく』について

本ブログでは、新製品開発のためにデータベース的にいろいろな素材や成分について調べたものを綴ったものです。色々な食品やそれにまつわる産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、幅広く食品の知識を広げることができれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。

色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。