【お!いしい けんぶんろく】 Vol.68

麺求者への道/オリーブについて研究してみる

暑い暑いと言っていたのが嘘のような気温ですね。

涼しさを通り越して寒さを感じます。

お日様が出ていると温かさは感じますが、曇りやお天気が悪いとより一層、寒さを感じます。

果たして秋は来るのでしょうか?

いきなり冬になってしまうのでしょうか。。。

小豆島では秋まつりを終え一段落かと思いきや、現在、瀬戸内国際芸術祭の秋会期ということもあり、多くの観光客の方がご来島くださっていると聞きます。

作品が近くにない石井製麺所の周辺では、その賑やかしさはさほども感じませんが、配達などでバス通りに出ると多くの車や自転車(レンタサイクル)で走る方を見かけます。

同じ馬木地区でも、大通り沿いにある醤油会社(蔵)や観光地でもある醤の郷では、大型バスが止まっていたり、レンタカーでお越しになる方も多いようです。

そういえば、10月3日に秋篠宮妃紀子様と佳子様が小豆島へお越しになったとか。

私は製麺作業中で全く知らなかったのですが、島の方が皆さんFacebookなどで触れられているのを見て驚きました。

瀬戸内国際芸術祭の作品を見られたり、島の方と交流されたとのことで、テレビのニュースにも取り上げられたそうですね。

秋会期は11月9日(日)までとのこと。

11月は例年なら小豆島の紅葉の見頃です。

小豆島で一番の観光地・寒霞渓にも、今年はより一層多くの観光客の方がお越しになるのではないでしょうか。

まだまだ賑わいは続きそうですね。

そんな賑わいのある島でも、今もっとも活気あふれているのはオリーブ畑かもしれません。

製麺作業も本格化してきましたが、オリーブは今がまさに収穫の最盛期で、あちこちの畑で収穫しているのを見かけます。

ここ数年、石井製麺所でも販売している新漬けオリーブは大変人気が高く、ご用意できる数量が少なめということもあってか完売する逸品です。

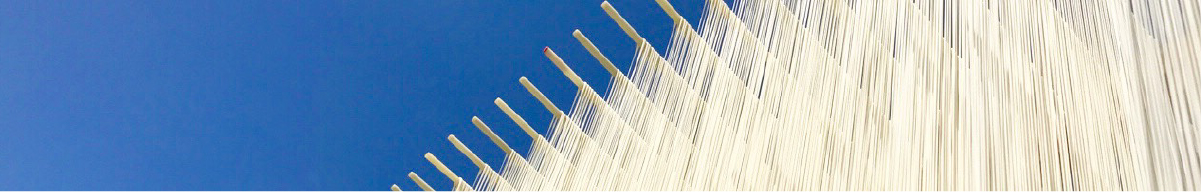

小豆島のオリーブは、その実を一粒一粒丁寧に手で収穫しています。

海外のように大型機械を使うのではなく、一粒ずつ品質をチェックしながら収穫しておられます。

オリーブオイルにする場合、収穫してから48時間以内(24時間以内というところも)には搾油機に投入しなければいけないと言われています。

一粒ずつ手で摘み、チェックして、新漬けにしたり搾油してオリーブオイルにしたりするのですから、貴重なものになるのは当然のことかもしれません。

今回のブログでは、前回のブログで小麦の産地を訪れたように、小豆島を代表する特産品のひとつ「オリーブ」を取材したいと思います。

というのも、石井製麺所の真横はオリーブ農家(会社)さんで、石井製麺所の「手延べオリーブオイル素麺」は、そのオリーブ会社の小豆島産エキストラバージンオリーブオイルを使用して製麺しています。

何とも贅沢な素麺ですが、白い麺にスッキリとした味わいが人気のこの時期に特におすすめの手延べ素麺です。

そのオリーブ農家さんの収穫風景などを拝見しながら、オリーブについて記事をまとめてみました。

オリーブの歴史から日本でのオリーブのお話しまで調べていますので、ぜひご一読ください。

写真は、石井製麺所の近くから、まだ紅葉が進まない(汗)寒霞渓を眺めた風景です。

【目次】

① オリーブの歴史と世界の産地

② 日本でのオリーブの歴史

③ 実もオイルも、オリーブは栄養たっぷり

④ オリーブの本場・地中海沿岸での食べ方

⑤ オリーブの魅力を、日本でも!

⑥ 実際にオリーブの収穫の様子を拝見しました

⑦ 《番外編》神戸三宮「kitasan 素麺」

① オリーブの歴史と世界の産地

オリーブはモクセイ科オリーブ属の常緑樹で、地中海沿岸では樹齢3000~4000年のものもあり、その生命力の強さから「生命の樹」とも呼ばれているそうです。

各地で異なる品種のオリーブが栽培されており、その数は1000以上と言われています。

約8000年前、地中海沿岸からアフリカ北岸一帯にオリーブの野生種が自生していたことが知られています。

5000年~6000年前にはすでに栽培が始められていたようです。

現在のトルコ南部・シリア周辺に住んでいたフェニキア人が、海上交易を通じて近隣の国々にオリーブ栽培を伝えたと考えられています。

約3200年前にはギリシャ諸島で、その後ギリシャ本土でも、栽培が始まりました。

約2500年前には、アフリカ経由でイタリア南部に、また北アフリカ経由でスペイン南部にも伝えられました。

ローマ帝国が繁栄していた時代、占領地への植民のためにオリーブ栽培を奨励したことで、地中海沿岸の国々へ栽培が広がっていったと考えられています。

オリーブは地中海沿岸の人々にとって神話や聖書などにも登場するほど大切なものでした。

ギリシャ神話では「聖なる木」として、女神アテナのシンボルのひとつになっています。

また旧約聖書の「創世記」にあるノアの方舟の話に出てくることから、平和のシンボルともされています。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

15世紀半ばから始まった大航海時代には、オリーブ栽培はまずスペインから西インド諸島に渡り、コロンブスのアメリカ大陸発見とともに地中海地域を超えて広がりました。

植民地時代の植物の一つとして持ち込まれ、1560年頃にはメキシコやペルー、アメリカ、チリ、アルゼンチンでも栽培されるようになりました。

オリーブは美容や健康促進の面でも注目されていて、生産量は年々増加しています。

温暖な気候の地中海沿岸諸国で多く栽培されています。

オリーブオイルといえばイタリア料理のイメージがありますが、オリーブの生産量世界一はスペインで、総栽培面積は約260万ヘクタールにもなります。

特に南部のアンダルシア地方は世界最大のオリーブ栽培地で、カタルーニャ地方とともにローマ時代からの一大オリーブオイル産地として有名です。

イタリアはオリーブの生産量が世界2位で、その栽培面積は全体で約114万ヘクタールとのこと。

国内最大の産地は南部のプーリア地方ですが、他にも北部のリグーリア地方、中部のトスカーナ地方などが主な産地です。

南北に長い地形のため、地域により多様な品種を栽培しているそうです。

スペインとイタリアだけで、全世界の半分以上のオリーブが生産されています。

生産量は常にスペインがトップですが、輸出量は、スペインで作られたオリーブオイルをイタリアで加工して輸出していることもあり、年によってイタリアがスペインを上回ることもあるそうです。

ギリシャでもオリーブが多く栽培されています。

ちなみにギリシャは記録に残る世界最古のオリーブオイル生産国で、オリーブオイルの消費量は1人当たり年間12.5リットルと世界一だそうです。

その他、モロッコ、トルコ、チュニジアなどがオリーブ生産量の上位を占めます。

現在、世界でオリーブを栽培している国は30カ国以上にのぼると言われています。

かつて生産地は北半球に集中していましたが、2000年頃からオーストラリアやニュージーランド、南米諸国など南半球での生産も本格化し、現在では南半球を含め世界各国で栽培されています。

季節が逆なので北半球との供給バランスを保ち、年間を通じて良質なオリーブが流通するようになりました。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

<参考サイト>

・【オリーブ】の種類と旬の時期、選び方のコツを解説。特産地はどこ?

https://www.olive-hitomawashi.com/column/2018/11/post-3164.html

・オリーブの歴史

https://www.1st-olive.com/guide/story/

・オリーブの起源と歴史

https://www.healthyolive.com/olive-history/

・オリーブオイルの産地と特徴

https://www.nisshin-oillio.com/olive/olive01.html

・【世界】オリーブの産地・生産量ランキング

https://urahyoji.com/crops-olive-w/

・日本と世界のオリーブ事情を比較

https://www.healthyolive.com/world/data.html

② 日本でのオリーブの歴史

明治初期の頃の日本ではオリーブのことを「阿列布(阿利襪)」と表現していたそうです。

研究によると「オリーブ」の表現が日本の歴史に登場したのは、戦国時代、日本に入った宣教師の手記や手紙の中に見られた「橄欖(かんらん)」という表現だそうです。

その手紙は、宣教師が本国(ポルトガル)に薬として「オリーブ(橄欖)オイル」を送るように依頼したものといわれているそうです。

この「橄欖」という表現ですが、実は「オリーブ」とは別の植物です。

中国ではオリーブが「橄欖」(の実と同じもの)と誤って表現されていました。

そのため宣教師の手記を翻訳した日本人が「オリーブ」を「橄欖」と表現したと言われています。

ちなみに、オリーブのことをポルトガル語では「アゼイトゥナ(Azeitona)」、スペイン語では「アセイトゥナ(Aceituna)」(オリーブの実という意味で、植物としてはOliva(s)と表現)、ギリシャ語では「エラ(Elea)」、イタリア語では「ウリーヴォ(Ulivo)」、オランダ語では「オレーフ(Olijf)」、ラテン語では「オレア(Olea)」と表現するとのこと。

さらにちなむと、日本にはさまざまな名称で入ってきていたそうです。

「斉敦果(ザイトン、実はこれはエゴノキのこと)」、「橄欖(別の植物)」、そしてわたしたちが使うオリーブの語源と言われるのは蘭学から入ってきた「阿利襪(Olijf)」なんだそうです。

そしてもうひとつ。

香川県に関係するところで、讃岐国寒川郡志度浦(現在の香川県さぬき市志度)出身の平賀源内がモガシの木のことをオリーブと勘違いして「ホルトの木」と呼び、今ではモガシの呼び名は正式な和名として「ホルトの木」になってしまったそうですから驚きですね。

ホルトとはポルトガルのことで、元々はオリーブ油のことを「ポルトガルの油」と表現していて「ホルト油」という名称が定着し、その油が採れる木なので「ホルトの木」と呼んだそうです。

もちろんオリーブとモガシ(ホルトの木)は全くの別物です(笑)。

歴史の話しに戻して…

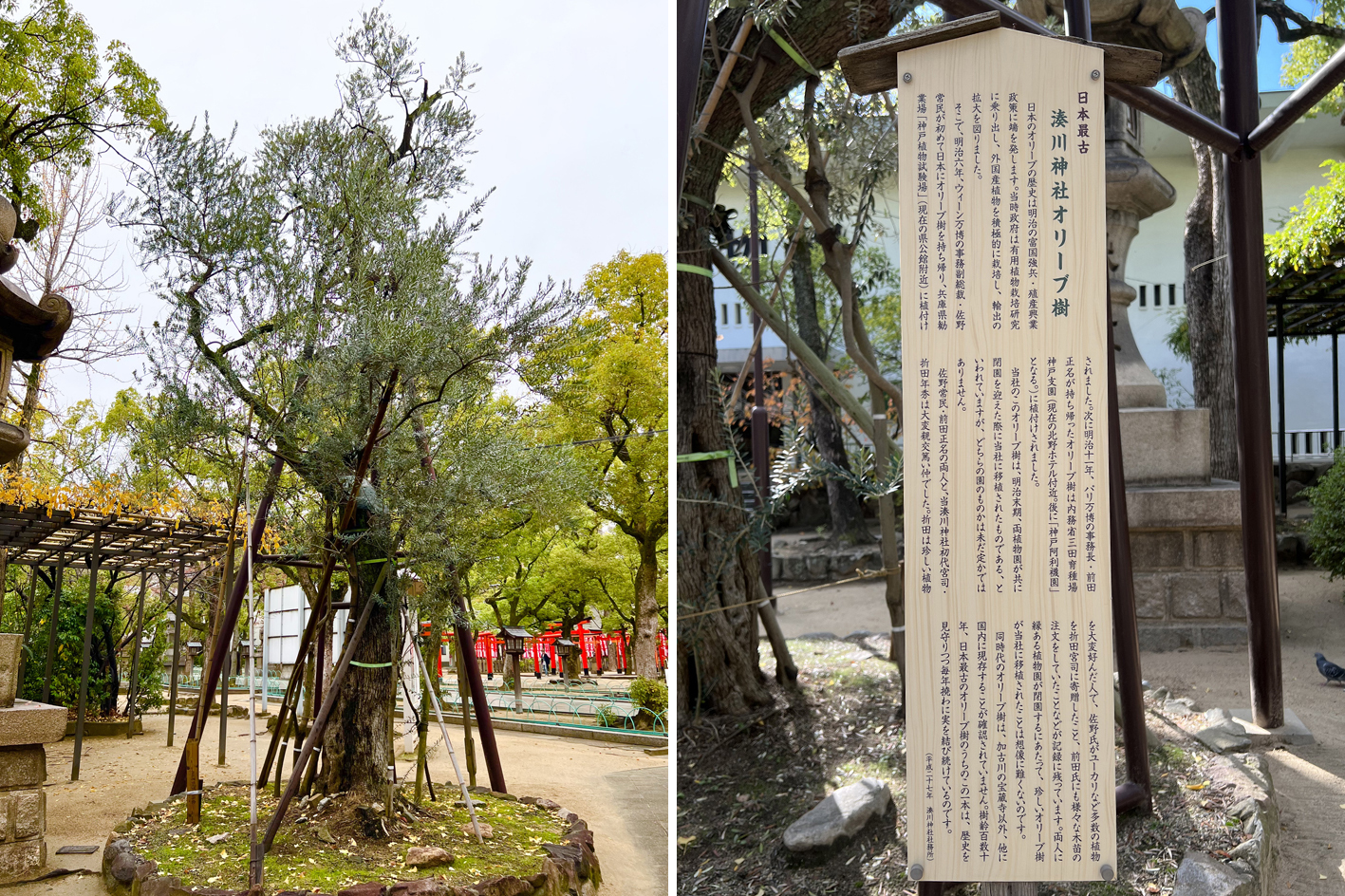

日本へのオリーブ樹伝来は1862年および1867年に、医師林洞海氏がフランスから苗木を輸入し横須賀に植えたのが最初とされています。

日本で育成が始まったのは明治初期といわれ、さまざまな試験場での試験栽培を経て、産業として正式に栽培が始まったのが1879年(明治12年)。

現在の神戸で「神戸阿利襪園(こうべおりーぶえん)」が官営農場として開設されたそうです。

現在の「神戸北野ホテル」があった場所に開設されていたと報告されています。

1882年(明治15年)には果実が収穫され、日本で初めてオリーブオイルの搾油に成功したそうです。

「神戸阿利襪園」では、苗木販売やオリーブを使った食品の開発などを通じて順調に規模を拡大していましたが、オリーブの天敵でもある「オリーブアナアキゾウムシ」や災害などによる被害により規模縮小を余儀なくされたそうです。

そして、農園開設当時は田園風景が広がる広大な農地の中にありましたが、神戸の街の急速な発展と国の支援(官営農場だったため)打ち切りにより、急速に衰退、閉園となったそうです。

その当時の樹が神戸湊川神社の境内に残されています。

樹齢約140年と言われ、日本最古のオリーブ樹と言われているそうです。

小豆島での試験栽培が始まったのが1908年(明治41年)のこと。

試験栽培は現在の鹿児島県と三重県、そして小豆島で始まり、その中で栽培に成功したのが小豆島だったそうです。

その後、地元の方々の尽力もあり官民一体の努力で果実を収穫できるまでになり、小豆島が日本で初めて産業用のオリーブ発祥の地となったそうです。

現在でも「小豆島オリーブ園」ではその当時の「オリーブ原木」を見ることができます。

ではなぜ、一旦衰退したオリーブ栽培を日本で再開しようと考えたのでしょうか?

1904年〜1905年に行われた日露戦争にその理由があるようです。

日露戦争に勝利した日本は、戦後補償として広大なオホーツク海での漁業権を手に入れることになります。

そこで獲れるイワシをオリーブオイル漬け(オイルサーディン)にして加工し、輸出しようと考えたのが発端だそうです。

その当時は「神戸阿利襪園」も閉園していたため、栽培する地がなく、改めて試験栽培に至ったようです。

「神戸阿利襪園」に開発された栽培技術や搾油技術が小豆島のオリーブ栽培にも活かされるようになり、現在の発展に繋がっているそうです。

小豆島でもオリーブ栽培は順風満帆ではなかったようです。

神戸と同じようにオリーブアナアキゾウムシによる被害や、台風などの災害により大規模な土砂崩れなどに巻き込まれ幾度となく栄枯盛衰を繰り返しながら、現在では日本を代表するオリーブ産業に育ったそうです。

小豆島にお越しの際には、そういった歴史的観点も楽しみながら、オリーブ公園などを散策されてみてはいかがでしょうか。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

<参考サイト>

・小豆島オリーブ園「オリーブの歴史」

https://www.1st-olive.com/guide/story/

③ 実もオイルも、オリーブは栄養たっぷり

オリーブの実には、果皮・果肉・種すべてに、健康に役立つ栄養素が豊富に含まれています。

成熟する過程で色が変化し、未熟なものはグリーンオリーブ、完熟したものはブラックオリーブとなります。

その栄養価を比較すると、グリーンオリーブの方が栄養素が濃縮されていますが、大きな差はないとのことです。

オリーブの実は生では強い渋味があります。

この渋味はポリフェノールによるもので、虫や鳥、動物から実を守るために木がつくり出しているのだそうです。

市販のオリーブは渋味を抜いて塩漬けやオイル漬けにしたものが多いため、塩分や脂質の摂りすぎに注意が必要です。

刻んで調味料代わりに使うなど、食べ方を工夫するのも良いそうです。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

オリーブに含まれる主な栄養素について調べてみました。

【ポリフェノール】

オリーブオイルには、30種類以上のポリフェノールが含まれているといわれます。

その1つである「オレウロペイン」には、強い抗酸化作用があることで、注目されています。

活性酸素を除去し、代謝アップや美肌に役立つとされます。

また炎症を抑える働きがあり関節炎などの炎症性疾患の予防に役立つとのこと。

オリーブオイルの場合、味は種類によって異なり、「辛味」や「苦味」が強く刺激的なストロングなタイプ、一方、「辛味」や「苦味」が少ないマイルドなタイプなどがあります。

この「辛味」や「苦味」の度合は、オリーブオイルに含まれるポリフェノールの量によって決まります。

でも、どうして、ポリフェノールの量に違いがあるのか気になりますよね?

それは、オリーブの品種、気候条件、環境・栽培方法、収穫の時期の違いによって、オリーブオイルに含まれるポリフェノールの量に差が出てくるためだそうです。

【オレイン酸(不飽和脂肪酸)】

オリーブに含まれる脂質の主成分で、オリーブオイルの脂肪酸の約70~80%を占めるのがオレイン酸。

善玉コレステロール(HDL)を減らさずに悪玉コレステロール(LDL)を減らす働きがある。

また血液をサラサラにする効果があり、高血圧の低下、動脈硬化や心疾患の予防などが期待される。

また胃での滞在時間が短く、胃もたれや胸焼けを軽減してくれる。

オレイン酸は体内でも合成できるので、多く摂りすぎないように注意する必要があるとのこと。

【ビタミンE】

強力な抗酸化作用により、体内の脂質の酸化を防ぎ、動脈硬化の進行を抑制して健やかな血管を保つ働きがあるとされる。

また、エイジングケアをサポートしてくれる。

【β‐カロテン】

体内でビタミンAに変換され、粘膜や皮膚を保護してくれる作用がある。

【食物繊維】

オリーブオイルには含まれない、実ならではの栄養素である食物繊維には、便のカサを増し、腸を刺激してスムーズな排便を促す働きがある。

腸内環境を整えることで、便秘解消や免疫力向上につながると考えられる。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

<参考サイト>

・家庭でオリーブの実を美味しく食べる12の方法

https://organic-olive.com/recipes/1513/

・オリーブの実にはどんな栄養がある?~健康効果を管理栄養士が解説~

https://health2sync.com/ja/blog/olive-nutrition/

・オリーブの実を知る!栄養と健康効果徹底ガイド

https://www.s-olive.co.jp/shop/information/column_olivefruit

・オリーブオイルの健康性

https://www.nisshin-oillio.com/olive/olive05.html

・オリーブオイルに関するすべての「知りたい」が集まるサイト Olive Oil Life

https://oliveoillife.jp/health/5129/

④ オリーブの本場・地中海沿岸での食べ方

地中海沿岸諸国では、オリーブは食文化の中心的存在であり、オリーブオイルが料理の基盤として使われています。

白身魚やエビといった魚介類との相性が抜群で、オリーブオイルを使った料理とワインの組み合わせも伝統的に楽しまれています。

また、数年前からオリーブオイルを中心とした「地中海式ダイエット」なるものを耳にするようになりました。

これは、地中海沿岸地域の伝統的な食事スタイルを基にしたダイエット法で、ギリシャやイタリア、スペインなどの人々が昔から親しんできた食文化に着目し、健康的な食生活を目指す方法として注目を集めているそうです。

オリーブの実は、塩漬けやオイル漬け、酢漬けにしてそのまま食べるほか、料理の具材としてサラダやパスタ、ピザなどにトッピングしたり、ペースト状にして調味料のように使ったりします。

オリーブの実やオリーブオイルを使った、代表的な地中海料理について調べてみました。

【スペイン】

<アヒージョ>

オリーブオイルとニンニクでエビやタコなどの魚介、肉類、キノコなどの素材を低温で煮て、熱々のまま提供するスペイン発祥の小皿(タパス)料理。具材を食べた後は、パンに旨みの移ったオイルを吸わせて味わう。

※写真はPhotoACより

<ガスパチョ>

冷たいトマトベースのスープ。トマトにピーマン、キュウリ、タマネギ、ニンニクなどの材料をミキサーにかけて冷蔵庫でよく冷やす。

食べる直前にかけるオリーブオイルは上質なものを使って香り豊かに仕上げる。

※写真はPhotoACより

<パエリア>

バレンシア地方の伝統料理で、サフランで色づけされたお米と鶏肉、エビ、イカなどをオリーブオイルで炒めて煮込んだもの。

※写真はPhotoACより

<オレンジサラダ>

タラやオレンジのサラダにオリーブオイルと白ワインビネガー、塩コショウを混ぜたソースをかけた料理。

オリーブオイルに火を通さないので、風味や香りをそのまま味わえる。

【イタリア】

<アスコリ風オリーブ>

実が熟す前に収穫してハーブなどで香りづけした塩水に漬けたオリーブの実の中に、肉やチーズ、野菜などを詰めて揚げた料理。

「アスコラーナ・テーネラ」という実の大きい品種のオリーブが使われる。

お祝いの席などで出されるごちそうとのこと。

パスタ料理にはオリーブオイルが欠かせないもの。

また、オリーブの実を使うものも色々ある。

<オッキ・ディ・ルーポ>

南イタリア発祥の料理で、マカロニのような筒状のパスタに、オリーブの実とツナ缶、ドライトマト、ケッパーなどのソースを合わせたもの。

<プッタネスカ>

ナポリでは定番のパスタ料理。

赤唐辛子とみじん切りにしたニンニクをオリーブオイルで炒めて香りを出し、アンチョビ、ケッパー、オリーブの実を合わせ、トマトを入れて炒める。

※写真はPhotoACより

<ペペロンチーノ>

オリーブオイルでニンニクを炒めたソースにトウガラシを加えたパスタ料理。

※写真はPhotoACより

<ペスカトーレ>

トマトソースとオリーブオイルをベースに、エビやイカ、ムール貝といった魚介類を使ったパスタ料理。

※写真はPhotoACより

【ギリシャ】

ギリシャでは秋から冬にかけて生のオリーブの実が市場で売られ、家庭で漬ける人もいる。

料理にも、オリーブオイルやオリーブの実が欠かせないものとなっている。

<グリークサラダ>

フェタチーズという山羊のフレッシュチーズに、オリーブの実やトマト、キュウリなどの野菜をオリーブオイルベースのドレッシングで和えた定番料理。

※写真はPhotoACより

<ムサカ>

ギリシャ料理を代表するといわれるほどポピュラーな家庭料理。

トマトソースで煮込んだラムの挽肉に、オリーブオイルで炒めたナスやジャガイモなどの野菜を交互に重ねオーブンで焼いた料理。

※写真はPhotoACより

【トルコ】

トルコでは、ほとんど発酵していない塩漬けのオリーブを、粒ごと朝食や軽食の一品として食べるのが一般的とのこと。

塩気が多い場合は食べる前に水で塩抜きしてオリーブオイルをかけ、タイムや粗挽き赤唐辛子などのスパイスを振りかけることも。

パンにブラックオリーブのペーストを塗って食べ、パン屋では「ポーチャ」や「アチマ」というオリーブペースト入りのドーナツ型のパンが売られているという。

※写真はPhotoACより

【ポルトガル】

<ポルヴォ・アサーダス>

ポルトガルのソウルフードで、タコの足とジャガイモ、オリーブの実にオリーブオイルや調味料をかけオーブンで焼くシンプルな料理。

<ボーロ・デ・メル>

伝統的な焼き菓子。

生地にバターの代わりにオリーブオイルを混ぜ合わせて、はちみつとオリーブの交わった独特の風味を作り出している。

※写真はPhotoACより

【フランス】

<タプナード>

プロヴァンス地方が発祥とされ、オリーブの実やアンチョビ、オリーブオイル、ケッパーなどでつくられる、オリーブのフレッシュな香りが魅力のペースト。

ブラックオリーブを使ったものも、グリーンオリーブを使ったものもある。

バゲットに乗せたり、生野菜をディップして食べたりする。

※写真はPhotoACより

<サラダ・ニソワーズ>

ニース地方発祥といわれる料理で、レタス、トマト、卵、アンチョビ、オリーブの実を、オリーブオイルと酢で和えたサラダ。

※写真はPhotoACより

<コンフィ>

鶏肉などの食材をオリーブオイルとハーブでじっくり煮た料理。

※写真はPhotoACより

<参考サイト>

・ダイコクドラッグ「地中海式ダイエットとは?やり方、効果、メリットデメリット、食材レシピ紹介」

https://daikokudrug.com/column/mediterranean_diet/

・【オリーブオイルと世界の食文化】基本的な使い方と簡単レシピでオリーブオイルを使いこなそう

・アヒージョとは?基本の食べ方とおいしく楽しむコツ

https://www.s-olive.co.jp/shop/information/column_ajillo

・オリーブオイルが決め手!夏の定番料理ガスパチョ【オリーブ世界一の国 スペインから】

https://exvoliveoil.com/2020/07/28/431/

・アスコリのオリーブ料理 Le olive all’ascolana

https://reipanta.com/cultura/olive-allascolana/

・プッタネスカの意味や由来は?本格レシピの材料も公開

・ツナとオリーブのオッキ・ディ・ルーポ 【イタリア共和国】

・秋のお楽しみ、新漬けオリーブ

https://girisyagohan.blog.jp/archives/52028068.html

・オリーブオイルをふんだんに使ったギリシャの田舎サラダ

https://world.youki.co.jp/world-table/greece03/

・ギリシャ料理とは ギリシャ料理の特徴とおもな料理の解説

https://sharedine.me/media/know-how/greece

・トルコ料理 あなたの知らないオリーブの秘密!注目される栄養や育て方、歴史を解説

・タコ、じゃがいも、オリーブだけで「パーティー料理の主役」ができる

https://tabi-labo.com/279754/fcf-polvo-assadas

・タプナードとはどんなもの?美味しい食べ方は?ふれんちハンターがわかりやすく解説

https://food-mania.jp/french-tapenade/

⑤ オリーブの魅力を、日本でも!

日本では、オリーブオイルはすでに市民権を得ていると言えそうですが、オリーブの実を食べる習慣はまだまだ少ないのではないでしょうか。

オリーブの実は塩漬けやオイル漬けなどが市販されています。

塩漬けはコリコリとした食感で味はあっさり、オイル漬けはしっとりとしています。

おつまみとしてそのまま食べるのはもちろん、天ぷらや炊き込みご飯にしたり、刻んでサラダにトッピングしたりしても、深い味わいが楽しめます。

塩分を活かしてパスタに入れるのも良さそうです。

塩漬けの中でも収穫期にしか味わえない味覚が、小豆島の特産品でもある「オリーブの新漬け」です。

秋の数週間しか収穫できない若い緑の果実を収穫後に渋抜きして塩水に漬けこんだもので、口に入れると果実のようにフレッシュな香りとオリーブオイルの濃厚な味が広がります。

小豆島ではご飯と一緒に炊いた「オリーブご飯」も人気があるそうです。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

オリーブオイルを和食に組み合わせても、新しい美味しさに出会えます。

例えば、卵かけご飯にオリーブオイルと粉チーズ、黒コショウでカルボナーラ風に。

釜玉うどんにしょうゆとカツオ節、ネギ、仕上げにオリーブオイルを回しかけて風味豊かに。

お寿司やお刺身の醤油にオリーブオイルを加えてちょっぴり洋風にアレンジ、など、和の食材や調味料とも相性が良く、使い方の幅が一層広がります。

日本のオリーブは、穏やかな気候で育つからか味わいがマイルドなため、和食に合うのではないかとお聞きしたこともあります。

素麺を食べるときに、つゆや出し汁にオリーブオイルを数滴垂らすと、醤油や出汁などの旨み成分と相まってコクが出て美味しく召し上がっていただけます。

皆さまもぜひ小豆島のオリーブオイルでお試しください!

<参考サイト>

・新漬けオリーブ

・「オリーブの実」を使ったレシピ23選!塩漬け&オイル漬けの作り方も

・和の調味料・和の食材と相性が良いオリーブオイル

https://shop.nisshin.oilliogroup.com/shop/pages/column_220214.aspx

⑥ 実際にオリーブの収穫の様子を拝見しました

石井製麺所のお隣は、オリーブの生産農家(会社)『株式会社アグリオリーブ小豆島』さんで、「手延べオリーブオイル素麺」はこちらの小豆島産エキストラバージンオリーブオイルを使用して製麺しています。

いつもはオリーブオイルを受け取るのに伺うだけですが、今回は収穫時期を迎えたオリーブ畑を見学させていただき、収穫時期のお忙しい中でしたがお話を伺うことができました。

石井「収穫のまっただ中のお忙しい時期に申し訳ありません」

アグリオリーブさん(以下、アグ)「いえいえ。今年は新漬け用のオリーブの収穫が早くに終わり、次はオイル用の実が熟すのを待っているところです。なので、今は時間があるんですよ(笑)。例年なら、新漬け用の実を収穫していくうちに、オイル用の実が熟すんですが、今年は台風の被害が無いおかげもあって、実が非常にキレイなので収穫がとってもスムーズでした。本来は、木から収穫する際に病気や傷で傷んでいるものを選別しながら収穫しているので非常に手間が掛かるんですが、今年の実は非常にキレイでほとんど手間なく収穫できたので、オイル用の実が熟す前に作業が終わってしまいました。なので、今は少し時間があいているんですよ」

石井「今年は収穫量が少ないのですか?」

アグ「今年は非常に実のデキが良いだけでなく、豊作です。豊作なので量が多く手間がかかるはずなのですが、実がキレイなので良かったです。新漬け用に収穫するのは『マンザニロ』という品種で、去年は台風の影響や裏作なのもあって非常に収穫量が少なかったのですが、今年は豊作でした」

石井「熟成まではどれくらい掛かりそうですか?」

アグ「う〜ん。もう1週間くらいですかね。もうちょっとかな。僕らは(寒霞渓の方を指さしながら)寒霞渓が紅葉してきたら丁度良い時期だと思っています。昔からそういう風に言われています。寒霞渓が紅葉したらオリーブも丁度良い感じに色が付いて熟成するんですよ。僕らはそうしてきました」

石井「(冒頭の寒霞渓の写真でも分かりますが)では、まだもう少し先ですね。まだ結構、山も青いですよね」

アグ「これから雨でジトジトしだすと、炭疽病(オリーブの病気)が出るかもしれないので(このまま良い天気が続けば良いが)」

しっかり実は熟してほしいけど、いつまでも樹に置いておくわけにもいかず、気が気でない日が続くのかと思うと、そのご苦労は相当なものだと感じました。

「マンザニロ」という品種は大きくてとても柔らかい実で新漬けにぴったりなんだそうです。

ですが、柔らかい分、傷も付きやすく台風などの風によって実が擦れたりして傷が付き、そこから傷んでしまうそうです。

収穫や選別にもとても気を遣うそうですから、栽培だけでなく、収穫はもちろん、新漬けをつくったりオイルを搾ったり、完成するまで気が抜けないお仕事ですよね。

石井「そうやって採るんですね」

アグ「そう。小豆島は一粒ずつ手で摘んでいきます。土地が狭いから(笑)。機械が入れないし、人の目で一粒ずつ確認しながら、一粒ずつ採っていくんです。今年は、実がキレイなのでとっても楽でしたが(笑)。うち(アグリオリーブさん)は、あちこちに畑があるので、畑によっても収穫時期が微妙に違うし、樹の年齢によっても実の付き方や熟し方がまるで違う。ほらこの樹は若いから(背の低い樹を指さし)すぐに熟すんだと思います。あっちの背の高い樹はまだまだ実が青い。全然違う」

石井「今年のオリーブオイルも楽しみにしています」

アグ「今年は夏場に雨が少なかったせいか、(ルッカという品種の)実から搾ったオイルは例年以上に辛味と苦味が強い。ヨーロッパのオリーブオイルに近い味かも知れないね。今年は他のオリーブ生産者も同じことを言っていたので、みんなも同じ感じなんだと思います」

石井「天候に左右されるんですね。素麺づくりもいかに天候を読むか…みたいなところがあるので、同じ感じですね」

アグ「お天道様には、かなわない。自然には逆らえないから。自然からいただいたものを大切にするだけですね。去年は不作で新漬けもほとんどつくることができなかったから、今年は本当に良い感じですね」

石井「不作の原因などはあるんですか?」

アグ「いろいろな要因が重なって不作になるからね。隔年結果もあるし。隔年結果とは一年ごとに実がたくさんなったり、次の年は樹が休みたいってなって実を付けなかったりするんです。それに、去年は台風が多く来たのでその影響もありましたね」

台風自体は雨をもたらしてくれるもので良いそうですが、風が一番の天敵だとか。

強い風が吹くことで実に傷が付いたり、ひどいときには実が落下してしまい収穫量が減ってしまうんだそうです。

今年は雨が少ない影響で辛味と苦味のあるオイル(ルッカという品種)がベースだそうですが、いくつかの品種をブレンドしてマイルドに調整されるそうです。

毎年同じ味にすることは難しいけれど、こればっかりは自然のものなので、それを含めて味わってほしいとのことでした。

本格的なオリーブオイルの搾油はまだ少し先とのことですが、こうやって畑を拝見して、直接オリーブのデキについて伺うと、早く今年のオリーブオイルを使って「手延べオリーブオイル素麺」を製麺したくなりますね!

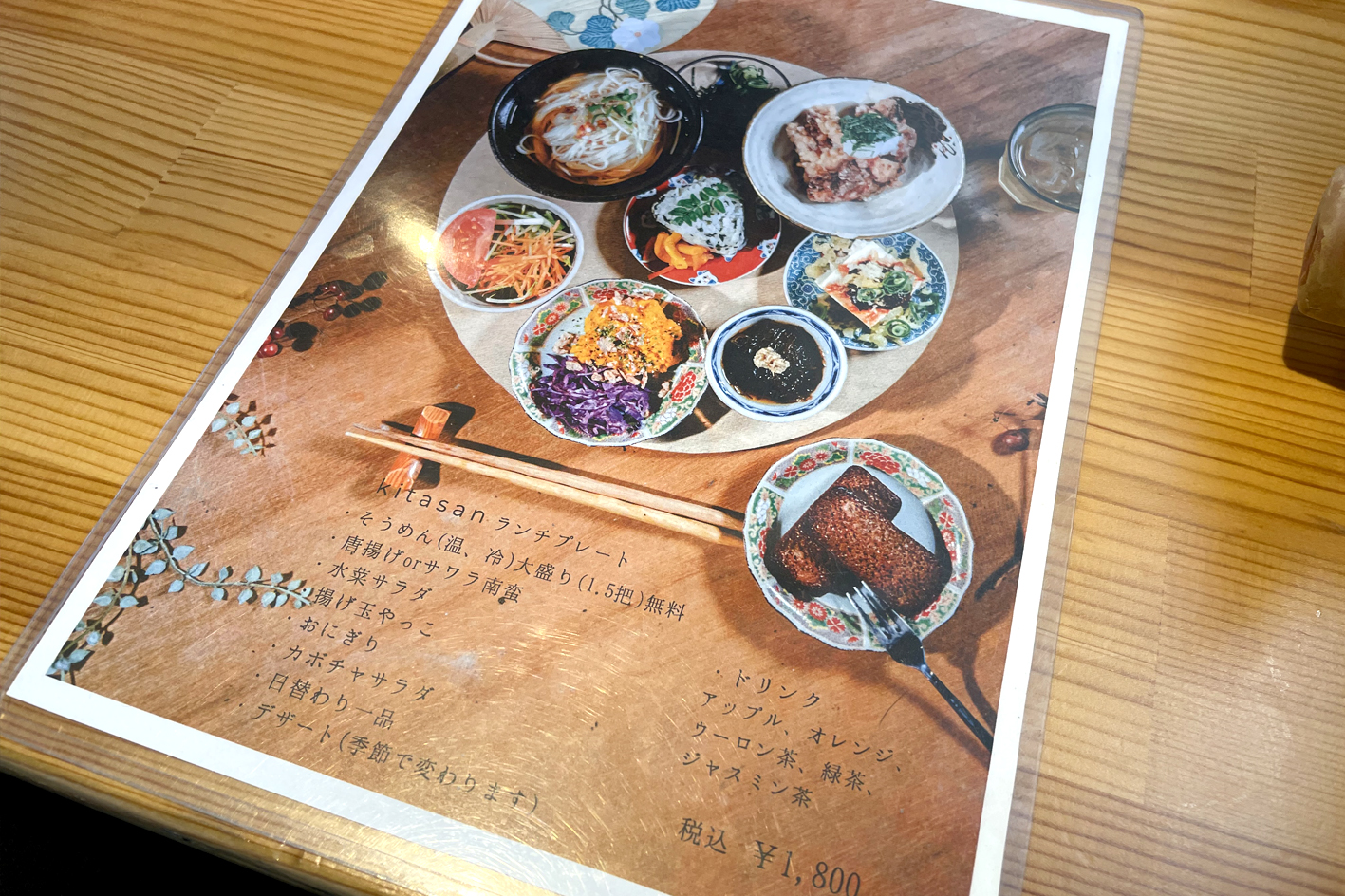

⑦ 《番外編》神戸三宮「kitasan 素麺」

弊社のお素麺を、お料理にお使いいただいているお店を訪ねて…

今回は神戸三宮の「kitasan素麺」様をご紹介いたします。

夏の名残り、9月下旬の神戸はまだ暑さが残っています。

北海道の出張から帰ってきたばかり、神戸空港に到着すると体も少し汗ばむくらいで、すっかり冷たい素麺が食べたい気持ちになっていました(笑)

三ノ宮駅のすぐ近く、サンキタ通りにある「kitasan素麺」様。

もうすぐランチタイムが終わる時間でしたが、ビルの6F、扉をくぐると店内はお客様でいっぱいでした。

足下には砂利と飛び石の小路がインテリアとなっていて、おそらく夜にはぐっと、“和”の雰囲気が深まるのではないかと思います。

いただいたのは、「kitasanランチプレート」です!

メインのお素麺の周りに、充実のサイドメニューの数々。

その見た目の華やかさを、写真におさめたくなります。

さっそく、お素麺からいただきました。

一口すすって、「これは美味い素麺や」。

素麺職人としてとにかく嬉しかったのは、麺が美味しく茹でていただけていたこと!

しっかりとしたコシのあるお素麺が、お出汁の利いた冷たいツユと一緒に、のどを通り抜ける…

細いお素麺は“ちょうどいい加減”に茹で上げるのが難しいので、当たり前のようで、これは実に有り難いことなんです。

一人前の量も多めといいますか、お素麺はツルツルっと一気に食べるのが美味しいので、これくらいの量があると嬉しいですね。

お素麺だけだと、どうしても栄養が偏ってしまいますし、ボリューム的にも物足りなく感じやすいものでしょうか。

お素麺のお店、「ランチに素麺」を食べられるところはまだまだ少ないですけど、

「kitasanランチプレート」はおかずも沢山で大満足です!

「大満足」と言いながら…そこは素麺なら何杯でもいける私、三代目。

もう一杯、追加で「梅八十スペシャル素麺」もいただきました!

「kitasan 素麺」

住所:兵庫県神戸市中央区北長狭通1-2-6白蘭ビル6F

アクセス:(JR)三ノ宮駅、(阪急・阪神電鉄)神戸三宮駅より徒歩1分

《石井製麺所オンラインショップ》 https://141seimen.thebase.in

『お!いしい けんぶんろく』について

本ブログでは、新製品開発のためにデータベース的にいろいろな素材や成分について調べたものを綴ったものです。色々な食品やそれにまつわる産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、幅広く食品の知識を広げることができれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。

色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。