石井製麺所通信

【お!いしい けんぶんろく】 Vol.70

こまめのまめ知識/秋の小豆島観光について研究してみる

暑い暑いと思っていたら秋。

もうすぐ冬ですが。。。

製麺所付近から見える寒霞渓の山々も濃い緑色から鮮やかな紅と黄に染まり、穏やかな秋の装いです。

先日のブログ「オリーブについて研究してみる」の中でも触れたように、島内では寒霞渓が紅葉し始めるとオイル用に搾るオリーブの実の収穫が本格化してくるようです。

先日、ご縁をいただき小豆島土庄町にある「社会福祉法人 ひまわり福祉会」の「就労継続支援B型事業所 ひまわりの家」さんが主催される「オリーブ収穫祭」に参加し、施設利用者さんと一緒になって熟したオリーブの実の収穫体験をさせていただきました。

オリーブ農家さんの取材はしましたが、実の収穫をするのは初めてのことで、エプロンと呼ばれる大きなポケットの付いた前掛けを腰あたりに巻き、オリーブの枝から一粒一粒見よう見まねで実を採り、ポケットに入れていきます。

ポケットがある程度いっぱいになると、他の方が収穫されている実と一緒にカゴに移していきます。

そのカゴがある程度いっぱいになってくると、今度は施設利用者の皆さんが一粒一粒丁寧に選別されていきます。

肌寒い中でしたが、皆さん黙々と自分の仕事をこなしておられ、私も夢中になって実をもいでいました。

今年はキレイな実が多いとお聞きしていましたが、やはりそれでも炭疽病などで傷ついた実も多く、素麺づくりとは勝手の違う作業に集中力を発揮!

何とか1本の木の実を採ることができました。

ずっと上を向いた立ちっぱなしの作業でさすがに疲れますが、農家さんはこのような大変な作業をほぼ一日中、9月から続けておられるのですから、想像を絶するしんどさです。

石井製麺所でもオリーブオイルを使用していますが、これまで以上に感謝の気持ちを込めて使わせていただきたいと思います。

収穫体験の終了後には皆さんと一緒に、ちゃんこ鍋をいただきました。

施設指導員のTさんがつくる本格ちゃんこ鍋。

それもそのはず、Tさんは元大学相撲部員なんだとか。

「先輩に厳しく(ちゃんこ鍋を)仕込まれました!」とのこと。

具材には施設で育てた野菜が使われているそうで、とっても美味しくいただけました。

心から温まるちゃんこ鍋でした。

これでもう少しお天気が良ければ最高だったのに…と思いながらも、施設の皆さんが一所懸命に作業する姿に負けじと頑張りました。

さて、オリーブの収穫体験、実は小豆島オリーブ公園さんでも簡単ではありますが、開催されています。

秋の観光の目的のひとつに入れていただいてもいいんじゃないでしょうか。

収穫体験、とっても楽しいですよ。

秋の小豆島に来られた際には、この季節ならではの思い出にぜひ。

今回は、これまた素麺から少し離れたテーマ「秋の小豆島の観光」についてです。

11月9日で瀬戸内国際芸術祭2025が終了しましたが、小豆島の観光はここからが本番と行っても良いくらいたくさんの観光客の方がおいでになるようです。

11月22日からの三連休には、かなりの人出があったのではないでしょうか。

お天気も良くて、本当に気持ちの良い連休でした。

秋の観光シーズン本番には間に合いませんでしたが、小豆島の秋の見所をご紹介できればと考えブログで取り上げてみます。

ガイドブックには載っていないような(?)観光のヒントなどに繋がればとまとめてみました。

観光にはお土産物がつきものですし、オリーブ収穫のように体験もステキな旅先での思い出になると思います。

お土産に素麺を、体験に素麺の箸分け体験などもおすすめですよ。

石井製麺所では箸分け体験などは実施していませんが、工場に来られる方には直販することもありますので、事前にお声がけいただければできる範囲で対応をさせていただきます。

箸分け体験ができない分というわけではありませんが、小豆島観光のお役に立つ情報になれば幸いです。

旅の思い出に、素麺もぜひ!

【目次】

① 見所満載!小豆島で秋に人気の絶景スポット

② 小豆島ならでは?!お遍路と文学散歩

③ 結構注目されてます!映画のロケ地めぐり

④ 素麵の箸分けを体験してみよう!

⑤ 《美味しい小豆島の食財紹介》オリーブの実 新漬け 編

① 見所満載!小豆島で秋に人気の絶景スポット

香川県小豆島は、瀬戸内海に浮かぶ島々の中で2番目に大きく、1年を通じて穏やかな気候に恵まれたところです。

「小豆島」という地名が文字としてはじめて使われたのは日本最初の書物「古事記」で、10番目に国生みされたのが「小豆島(あづきじま)」と記されています。

「しょうどしま」と呼ぶようになったのは、鎌倉中期頃と言われています。

弘法大師の修業の場とされる小豆島八十八ヶ所霊場や、400年の伝統を有する手延べ素麺や醤油づくり、日本で初めて産業化に成功したオリーブ、風光明媚な景勝地や食にまつわる施設など、見所いっぱいの故郷です。

まずご紹介したいのは小豆島を代表する3つの絶景スポット。

秋(だけでなく一年中人気ですが)にもぜひ訪れてほしい、景勝地の魅力について。

【寒霞渓(かんかけい)】

小豆島を知らない方でも寒霞渓はご存じの方も多いのではないでしょうか。

小豆島のほぼ中央に位置する寒霞渓は、約1300万年前の火山活動によりできた岩塊が長い年月をかけて作り上げた、日本三大渓谷美のひとつに数えられる絶景で、昔から有名な景勝地です。

奇岩の渓谷美として知られる寒霞渓は日本書紀にも記述があり、元々は鉤懸山(かぎかけやま)、神懸山(かみかけやま)などと呼ばれていたが明治11年(1878年)に儒学者の藤澤南岳により寒霞渓と命名されたそうです。

その後、多くの地元の方々の尽力により景勝が守り継がれていくなかで、その高い観賞上の価値が認められ大正12年(1923年)に国の名勝に指定、昭和9年(1934年)に日本で最初の国立公園(瀬戸内海国立公園)の代表的な景勝地として指定されたとのことです。

11月中旬~12月上旬の紅葉シーズンは、全国各地からたくさんの観光客が集まります。

団体のお客様がいらっしゃるとロープウェイの乗車はそちらが優先されることもあるのでご注意を。

どうしてもツアーの時間やバスの時間などがあり、こればかりは致し方ありませんね。

ロープウェイから美しい溪谷と瀬戸内海の素晴らしい景色を一望できるほか、片道約1時間の登山道も整備され、体力に合わせてハイキングも楽しめます。

寒霞渓には表12景、裏8景と呼ばれる登山道があり、小豆島最高峰の星ヶ城へ続く道もあります。

登山道からは、長い年月によって創りだした奇岩怪石の表情や自生した植物を間近で観察することができます。

体力に合わせて上りはロープウェイ、下りはハイキングというコースもおすすめです。

時間のある際には、ぜひ楽しんでいただきたいものです。

実は寒霞渓付近には、県のレッドデータブックで絶滅危惧種に指定されている「ヤハタマイマイ」という大型カタツムリがいるそうです。

とても貴重なカタツムリで採種すると罰せられるそうですから、優しく見守ってくださいね。

自然豊かな場所ですので、どこでもそうですが、自然を大切にしていただけると地元民としても大変嬉しいです。

もちろん車で山頂付近まで登ることもできますし、道中には「美しの原高原 四方指展望台」や「星ヶ城跡 」もあり、見所たくさんですよ。

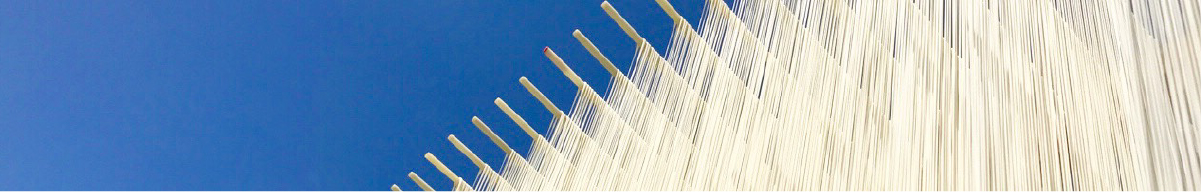

写真は、寒霞渓山頂付近から石井製麺所のある方面を眺めた風景。

【道の駅 小豆島オリーブ公園】

内海湾を眺める小高い丘の上にある「道の駅 小豆島オリーブ公園」。

オリーブの故郷・ギリシャをイメージし、約2000本のオリーブの木と120種のハーブが植えられています。

オリーブオイルをブレンドしてオリジナルオイル作りを体験できるほか、オリーブの旬である10⽉下旬〜11⽉末頃には、オリーブ収穫体験が楽しめます。

このブログを書き終える頃には終わっていると思いますが、毎年開催されているようですので、来年はぜひ収穫体験を。

この季節ならではの新漬けオリーブは、ぜひ味わってほしい逸品です。

初めて来られる方には少しわかりにくいかもしれないのですが、「道の駅 小豆島オリーブ公園」と「小豆島オリーブ園」は別物です。

お隣同士ではあるのですが、「道の駅 小豆島オリーブ公園」さんは、一般社団法人小豆島オリーブ公園が運営されるところで、小豆島でのオリーブ栽培の歴史に触れたり、世界のさまざまな品種のオリーブ樹を見たりすることができます。

またお土産物も充実しており、景色と「魔女の宅急便ごっこ(ほうきにまたがって主人公のキキのポーズで写真を撮る)」、お買い物や食事もできるので、小豆島観光のルートには必ず入れておいた方が良い観光地です。

風車のある小高い丘からの眺めはのんびりした時間が流れているようで、最高ですよ。

またあまり知られていませんが、オリーブ公園内にはロッジ「オリベックスうちのみ」という宿泊施設もあり、内海湾を眺めながらのんびりとできるんですよ。

隣の施設の「サン・オリーブ」ではお風呂にも入ることができます。

遊んで、泊まって、お風呂に入れて、勉強もできて、食事もでき、時にはイベントもやっているので、一日居ても退屈しない、そんな場所だと思います。

ちなみに「小豆島オリーブ園」さんは、株式会社オリーブ園さんの施設です。

こちらでもお土産やお食事ができるのはもちろん、小豆島で始まったオリーブ栽培の記念樹「小豆島オリーブ原木」があります。

「小豆島オリーブ園」と「道の駅 小豆島オリーブ公園」はお隣同士で歩いて往き来できるので、一緒に訪ねたい場所です。

あと、「道の駅 小豆島オリーブ公園」内には、実写版映画「魔女の宅急便」で使用された『グーチョキパン屋』 のロケセットをそのまま使用して、映画の世界観を楽しむように ハンドメイドのフラワーアクセサリーと雑貨を販売するお店がオープンしています。

丘の上のギリシャ風車は日没後2時間ライトアップされているそうです。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

【エンジェルロード】

1日2回、引き潮の間だけ現れる、島から島へ歩いて渡れる砂浜の道。

干潮時間の少し前からのんびり眺めていると見る見る白い砂浜が現れて、さっきまで対岸だった島と陸続きになり、歩いて渡ることができるようになります。

大切な人と手をつないで渡ると幸せになれるという言い伝えがあり、恋人たちの聖地としても知られています。

渡る手前の弁天島を登ると「約束の丘展望台」があり、エンジェルロードを背景に幸せの鐘を鳴らすことができます。

日によって出現する時間が異なるので、来場前に時間をしっかりご確認ください。

また、天候や潮位によりずれが生じることもあるのでご注意ください。

見所のおすすめ時間は、干潮時の前後1時間!

エンジェルロードを渡ることができるのは干潮時間の前後3時間なのですが、干潮時間の前後1時間は、細くて美しい白砂浜をとてもキレイに見ることができます。

特に夏には人気のスポットですが、目の前の(有料)駐車場への入口は大渋滞。

少し歩きますが無料の駐車場も周囲にはたくさんあるので、そちらもおすすめです。

また、近くには「小豆島霊場第58番 西光寺」や「迷路のまち」と呼ばれる場所、「世界一狭い海峡 土渕海峡」に加えて、いろいろなお店もあるので買い食いしながら、のんびり散策するにも楽しい所ですよ。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

<参考サイト>

・小豆島 旅ナビ

https://shodoshima.or.jp/

・うどん県ネット 小豆島

https://www.my-kagawa.jp/shodoshima

・寒霞渓の魅力

https://www.kankakei.co.jp/miryoku/

・寒霞渓ロープウェイ

https://www.kankakei.co.jp/

・道の駅 小豆島オリーブ公園

https://www.olive-pk.jp/

② 小豆島ならでは?!お遍路と文学散歩

「小豆島八十八ヶ所霊場」は、弘法大師が修行の場としていた歴史を持つ、全行程約150kmの霊場です。

山谷や自然の地形を利用した山岳寺院があるなど、起伏に富んでいるのが特徴だそうです。

6泊7日をかけて歩くお遍路さんが多いそうですが、1泊2日ずつ4回に分けて回るコースや、自転車や車を使ったモデルコースも紹介されています。

自由律俳句で有名な尾崎放哉が、人生最後の8カ月を過ごした札所もあるそうです。

【八十八ヶ所霊場めぐり】

秋は涼しく歩きやすい季節で、紅葉の景色を眺めながら霊場めぐりができます。

他の地域の霊場と比べて、歩ける状態で保全されている昔からの遍路道が多いのが特徴です。

第14番札所「清瀧山(きよたきさん)」は、小豆島八十八ヶ所の中でも最高峰で、絶景を堪能できます。

本堂前に横たわっている「金剛触菩薩」に触れると、心身の悩みにご利益があるとのことです。

第54番札所「宝生院(ほうしょういん)」の境内には、応神天皇お手植えによるものと伝わる、樹齢約1600年超の真柏(しんぱく)の巨樹があります。

第72番札所「瀧湖寺奥之院笠ヶ瀧寺(りょうこうじおくのいんかさがたき)」は山岳霊場で、そそり立つ断崖絶壁に本殿があります。

険しい岩肌を鎖づたいに登り、本殿の入口にあたる「幸せくぐり」と呼ばれる岩穴をくぐると、汚れが落ち生まれ変われると言われています。

昔は各集落にお遍路宿がたくさんあったそうです。

現在ではお遍路宿のほか、小豆島霊場協会会員となっている旅館やホテルもあり、お遍路体験ができるツアーなども用意されていますよ。

【尾崎放哉ゆかりの地】

前述した「エンジェルロード」近くにある第58番札所「西光寺」は、「咳をしても一人」など多くの自由律俳句を遺した尾崎放哉が「奥の院南郷庵(みなんごあん)」の庵主としてその人生最後の8カ月を過ごしたところです。

当時の南郷庵を復元して建てられた記念館では、句稿や書簡、写真など貴重な資料や句碑を見ることができます。

その「西光寺」の門前では、春と師走の年二回、弘法大師の縁日である21日に「大師市」が開催されています。

多くの出店や餅投げもあって、日曜日と重なる日には多くの人出があるそうです。

今年は12月21日(日)なので、出店者も多くいらっしゃるかも知れませんね〜。

境内にはご神木として樹齢250年以上といわれる大銀杏があり、黄金色に紅葉した姿は一見の価値があるといわれます。

種田山頭火もこの木を俳句に詠んでいるそうですよ。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

<参考サイト>

・小豆島八十八カ所めぐり

https://reijokai.com/

・小豆島おへんろ

http://ohennro.com/

・小豆島 尾崎放哉記念館

http://ww8.tiki.ne.jp/~kyhosai/index.htm

③ 結構注目されてます!映画のロケ地めぐり

海や山、美しい自然や絶景が豊富な小豆島は、映画やドラマなどのロケ地に選ばれることも多く、知る人ぞ知る名所が脚光を浴びて聖地になることもあります。

秋とは関係ありませんが主な映画とそのロケ地について、調べてみました。

【二十四の瞳】

小豆島といえば「二十四の瞳」を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。

原作は小豆島出身の壺井栄の小説で、岬の分教場に赴任した新米教師と12人の生徒の物語です。

これまでに2回映画化、8回ドラマ化されています。

ロケ用オープンセットを改築したものが「二十四の瞳映画村」となっており、見て楽しむのはもちろん、「給食セット」が食べられるカフェや、オリーブ製品やつくだ煮、素麺など小豆島の特産品が買えるショップなどもあります。

「二十四の瞳」の撮影現場には昔懐かしい風景があって、今はさまざまな施設もありご年配の方からファミリーまで1日居ても楽しめるスポットですよ。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

【魔女の宅急便】

実写版「魔女の宅急便」のロケ地に選ばれたのが小豆島です。

穏やかな気候でオリーブ畑や港町、風車のある風景が、原作の雰囲気にぴったりだったようです。

島を見渡す絶景は寒霞渓で、グーチョキパン屋の舞台になったカフェは、撮影に使われたセットが「道の駅 小豆島オリーブ公園」に移設され雑貨店となっています。

「道の駅 小豆島オリーブ公園」近くの丘の上に建つ風車小屋の前で、「主人公キキ」のようにほうきにまたがった姿を撮るフォトスポットとしても人気です。

ほうきは「道の駅 小豆島オリーブ公園」内の施設で無料で貸し出してくれています。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

【八日目の蝉】

角田光代のベストセラー小説を映画化した「八日目の蝉」の舞台が小豆島です。

主人公の女性が働いた素麺工場は「創麺屋」で、実際に見学や箸分け体験もできるそうです。

日本の棚田百選の一つである「中山千枚田」では、美しい「虫送り」のシーンが撮影され、伝統芸能である「中山農村歌舞伎舞台」のシーンも登場します。

虫送りは江戸時代ごろから島に伝わる伝統行事だそうです。

半夏生(夏至から11日目)の日に人々が火手(ほて)と呼ばれる竹の松明(たいまつ)を田にかざしながら畦道を歩き、害虫を退治して豊作を願ったそうです。

セミが鳴く夕暮れの中、参加者が 火手を持ち、「とーもせ、ともせ」と唱えながらあぜ道を歩き、神社まで向うとのこと。

しばらくは行事は途絶えていたそうですが、2011年公開の映画「八日目の蝉」の撮影で再現され、「虫送り」は毎年開かれるようになったんだそうです。

【からかい上手の高木さん】

マンガが原作で、アニメ、映画、ドラマになっています。

映画とドラマが小豆島で全編撮影されました。

いわゆる観光スポットの他にも、地元の中学校や書店、駄菓子屋などが聖地になっています。

土庄港にはアニメ版の情報発信基地「とのしょうBASE(ベース)」があります。

高松や姫路港から渡るフェリーにはアニメ「高木さん」のイラストがラッピングされている便もあって、船内では記念撮影ができるスポットもあるようです。

小豆島のあちこちが舞台となっているので、“聖地巡り”として多くの人が観光に訪れるほか、「高木さん」を車体にデザインしたいわゆる“イタ車”の集いなどもあるそうです。

写真は劇場版のオープニングでモチーフとなった「西光寺」さん。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

この他にも色々あるそうです。

また調べて第二弾(春くらい?)にご紹介できればと思います。

<参考サイト>

・ロケ地マップ 小豆島フィルムコミッション

https://shodoshima-fc.jp/?page_id=135

・小豆島観光 オリビアン小豆島

https://olivean.com/shodoshima/

・wikipedia 二十四の瞳

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E5%8D%81%E5%9B%9B%E3%81%AE%E7%9E%B3

・二十四の瞳映画村

https://www.24hitomi.or.jp/

・ドラマ&映画「からかい上手の高木さん」小豆島ロケ地マップ【聖地巡礼】

https://shodoshima.com/info/takagi-san-drama/

④ 素麺の箸分けを体験してみよう!

小豆島素麺の特徴は、特産の純正ごま油を塗りながら練った生地を、木の箸を使って極細の糸状になるまで丁寧に引き伸ばし、天日でじっくり乾燥させる、伝統的な手延べ製法でつくられることです。

天日干しするため、空気の乾燥している冬が素麺づくりの最盛期となります。

素麺を乾かす段階で、長い箸を使って麺がくっつかないように分ける「箸分け」の工程を体験できる製麺所や施設がいくつかありますので、紹介します。

残念ながら、石井製麺所では体験できません。

あしからずご了承ください。

【小豆島手延べそうめん館】

「道の駅 小豆島ふるさと村」にある、素麺の製造工程を見学することができる施設。

箸分け体験(有料)では、併設の食事処で素麺を食べることができます。

【なかぶ庵】

工場見学を含む箸分け体験(有料)ができます。

併設のお食事処では生素麺を味わえます。

半生そうめんが人気です。

【銀四郎麺業株式会社】

土庄港からすぐで、人気の製麺所さんです。

令和7年3月31日には、「小豆島そうめん御料理 別邸銀四郎」もグランドオープン。

勉強して体験して味で楽しめる…体験・見学コースは嬉しいお土産付きだそうです。

【丸善製麺】

明治創業の製麺所。箸分け体験や工場見学が無料でできるほか、細口素麺と中口素麺を食べ比べできるリーズナブルな試食もあります。

<参考サイト>

・小豆島島ナビ「楽しむ・素麺 箸分け体験」

https://shodoshima.or.jp/sightseeing/?c=2&pl=&con=17

⑤ 《美味しい小豆島の食財紹介》オリーブの実 新漬け 編

冒頭でも「ひまわりの家」さんのオリーブ収穫祭に参加させていただいた話を書きましたが、ここでは、彼ら彼女たちが育てたオリーブの実の新漬けのご紹介です。

オリーブの実は、渋くて苦くて、とても生のままでは食べることができません。

どんなにたくさん木に実がなっていても、烏さえ見向きもしません(汗)。

オリーブの新漬けとは、そんな渋くて苦味が多いオリーブの実を、収穫後しっかりとアク抜きをして、良い塩梅に塩漬けした「オリーブのお漬物」です。

実がたくさん穫れる小豆島ならではの味覚で、収穫したての今しか味わえない、まさに旬の味覚です。

この塩加減が絶妙に美味しいんですよ!

なかなか島外では認知度が低いようで、知る人ぞ知る特産品かもしれませんが、昨年は超不作なのもあり全然出回らず、石井製麺所でも少し販売させていただきましたがあっと今に売り切れてしまいました。

今年は、商品を仕入れるだけでなく、オリーブの実の栽培現場にお邪魔させていただき、使用される実が大切に収穫されるのを目の当たりにしてきました。

もう、愛おしさがあふれて仕方ありません。

もちろん商品には私の採った実は使われていませんが(オリーブオイル用の実だったので)、新漬け用の実も施設の皆さんが大事に育てて収穫したものです。

しかも、新漬け用の実はオリーブオイル用とは違い、ほとんど傷のないキレイな実のみを厳選して使用しているので、とても貴重なものなんですよ。

塩漬けなので、お漬物としてご飯と一緒に食べても良いですし、お酒のアテにも人気があるそうです。

一粒一粒大切にいただきたいところですが、美味しすぎてあっという間に無くなってしまうかもしれませんね。

他にもお米と一緒に炊くとちょっと贅沢なオリーブご飯に!

炊いてるうちにオリーブのオイルが影響するのか、ご飯もモチモチッと炊けるので、より一層ご飯を美味しく召し上がっていただけるのではないでしょうか。

オリーブの実をまるごといただけるので(タネがあるのでお気をつけください)、オリーブの美味しさと栄養価をそのまままるっと食べていただけます。

健康にも美容にも良いオリーブの新漬けは、オリーブオイルよりももっと健康に良いかもしれませんね!

小豆島の味覚をもっとたくさんの方に知っていただければと、石井製麺所でも今年は多めに販売させていただいております。

ぜひこの機会に、ご自宅用に、贈り物用にとご用命ください。

12月31日までの限定販売となっております。

また在庫がなくなり次第、販売を終了させていただきますので、お早めにご注文をお願いいたします。

《オリーブの実 新漬け》 https://141seimen.thebase.in/items/124788175

『お!いしい けんぶんろく』について

本ブログでは、新製品開発のためにデータベース的にいろいろな素材や成分について調べたものを綴ったものです。色々な食品やそれにまつわる産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、幅広く食品の知識を広げることができれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。

色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。

石井製麺所通信

【お!いしい けんぶんろく】 Vol.69

こまめのまめ知識/⽇本の贈答⽂化について研究してみる

日頃の感謝としてお中元、お歳暮の時期には、いつもお世話になる方々に、贈り物を…と考えています。

贈り物にはいつも私が食べて美味しかったものを、ぜひ皆さまにも食べていただきたいとの想いで選んでいます。

また、先日の北海道へのお客様への訪問時の際にも心ばかりではありますが、手土産を用意いたしました。

しかし、このお土産、機会がある度に頭を悩ませるものでもあります。

自社の人気製品詰め合わせを…とも思いますが、せっかくですから小豆島の味覚の詰め合わせなどを考えるのですが、思い通りのものがなかなか見つかりません。

ということで、(手土産にしてはいませんが)贈答品にピッタリなものがあればな、との想いで石井製麺所でもギフト用の詰め合わせや商品のセットをご用意しています。

ギフトセットで人気のあるのはやはり「小豆島便り〈冬〉」です。

毎年多くのご注文をいただくセットです。

皆さまもご贈答の機会がございましたら、ぜひご用命ください。

間もなく冬用のご案内をDMでお送りする予定にしており、ちょっと前まではそのDMのためのギフトセットの内容についてあれこれと検討し、ご提供をいただく各お会社様にご相談を行っておりました。

今年も「お“いしい”通信」として、石井製麺所三代目が厳選させていただきました小豆島の美味しいものをあれこれとご案内させていただいております。

年々、商品数が増えており、ありがたいことにご注文数も増え、今年はさらに「お“いしい”もの」を追加してご用意しました。

ぜひぜひ多くの方に小豆島の味覚を知っていただく機会になればと思っております。

さて、今回のブログですが、毎年悩むギフトセットの中身のヒントになればと、少し引いた視点で「日本の贈答文化」についていろいろと調べてみました。

題して「こまめのまめ知識」。

今後もさまざまな視点でいろいろなことを調べて、このブログを読んでいただける皆さまの「ヒント」になるような、そんなお話を綴ってみたいと考えています。

そんな「こまめのまめ知識」の第一弾として、「日本の贈答文化」について調べてみました。

また、日本に限らず世界の贈答文化についても調べてまとめてみましたので、よければぜひご一読ください。

写真は、今年のお中元でお送りした(自分でも食べた)「長野県 竹風堂」さんの「栗強飯」です。

【目次】

① ご存じでしたか!?お歳暮、お中元の歴史と文化

② 贈り物は大切なコミュニケーション手段のひとつ

③ 「欲しい!」と思われる贈答品の代表格とトレンドは?

④ あっと驚く世界の贈答文化

⑤ 《石井製麺所のギフトセット紹介》手延べバラエティ〈冬〉セット 編

① ご存じでしたか!?お歳暮、お中元の歴史と文化

【お歳暮】

日本のお歳暮の起源は古く、室町時代の「御霊祭り(みたままつり)」と考えられています。

年の暮れから正月にかけて家族や親族が一堂に会し、先祖を供養する行事で、分家から本家へ、または嫁ぎ先から実家へお供え物として、お神酒のつまみになる塩鮭やするめ、数の子など海産物を贈っていました。

これらの供物を両親や親族、近所の人と分け合うことが一般的で、この風習が次第に発展し、年末の挨拶や感謝の気持ちを伝える贈り物として定着したそうです。

もともと「歳暮」は「年の暮れ」を意味する言葉で、俳句では12月の季語となっています。

江戸時代に入ると、武士が自分の所属する組合の組頭に准血縁の証として年末に贈り物をする習慣が根付いたそうです。

また、商人の世界では掛け売りの商売が広く行われており、お盆や年末に半年分の精算をする習慣があったことから、精算をする時に得意先にお礼のための贈り物をするようになったとのことです。

この商人の挨拶回りは「歳暮回り」と呼ばれ、それが「お歳暮」の名前の由来と考えられています。

本格的に盛んになったのは明治以降です。

東京や大阪などの大都市への人口集中にともない人々の交際範囲が拡大したこと、新しく生まれた百貨店で中元・歳暮の商品化が開始されたことなどにより、一般の人々にも風習が広まり、上司やお世話になった人にも贈り物をするようになりました。

昭和30年頃には、親しい知人や友人、遠く離れた親族などにも贈るという現在のようなお歳暮の形になったそうです。

現代のお歳暮には、1年間お世話になった人への感謝と、来年以降も良いお付き合いを続けたいという意味が込められており、地域により異なりますが11月下旬から12月初旬ごろまでに贈るのが一般的です。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

【お中元】

お中元は、古代中国の道教に起源を持ちます。

中国では旧暦で上元(1月15日)、中元(7月15日)、下元(10月15日)の「三元」が天の神様の誕生日として定められており、中元の日に神様にお供え物をした人は罪を赦されると信じられていました。

これが仏教の「盂蘭盆会(うらぼんえ)」という祖先の霊を供養する行事と結びつきました。

日本にも古来、1年を1月と7月で2つに分けて祖霊を祀る考え方があったことから、飛鳥時代に仏教とともに伝わった盂蘭盆会と結びつき、お中元が年中行事として定着していきました。

現代のように物を贈り合うスタイルになったのは、祖霊など神へのお供え物を、人々が共に食べる「供食(きょうしょく)」をするために配ったり贈ったりしたことが始まりとされています。

室町時代には、公家の間で夏に乾麺を贈り合う風習が生まれて広がっていった一方、庶民の間では健康と息災を祈って夏に親へ魚を贈る風習が広まっていきました。

江戸時代には乾麺を贈る風習が庶民にも広がり、魚に代わって素麺やうどんといった麺類が贈答品として重宝されるようになったそうです。

また、商人たちが決算期である夏と年末、取引先に感謝を込めて手ぬぐいなどの粗品を配ったことも、贈答の活性化につながりました。

明治時代には百貨店で贈り物を多く扱ったことから、中元の贈り物の風習が都市の人々や企業を中心に浸透していったと考えられています。

現代のお中元には、お世話になった相手への感謝の気持ちとともに、夏の暑さをねぎらい健康を祈る意味も込められています。

東日本では7月初めから15日頃まで、また西日本では旧暦に準じて8月初めから15日頃までに贈るのが一般的だそうです。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

<参考サイト>

・お歳暮の由来・起源とは?そのルーツから現代までの歴史を解説

https://shaddy.jp/seibo/manner/history/

・お歳暮とは?意味・由来・歴史・お歳暮とお中元の違い

https://edepart.sogo-seibu.jp/feature/wintergiftread1?srsltid=AfmBOor42yLYkTxsHLXGThbqSB2Eq3ZNLEtSTdd8ZXewK2yx_iNB0mc

・お中元の意味とは?由来や歴史・お歳暮との違い

https://edepart.sogo-seibu.jp/feature/f275500

・お中元・お歳暮はなぜ贈る?起源と歴史、現代のルールを知る

https://story.nakagawa-masashichi.jp/20654

② 贈り物は大切なコミュニケーション手段のひとつ

近年、日本の贈答文化は大きく多様化しています。

従来のお中元・お歳暮といった「フォーマルギフト」だけでなく、「のし」などの体系化したしきたりがない「カジュアルギフト」と呼ばれるものが増えてきました。

コロナ禍以降は、離れた家族や友人とのコミュニケーション手段として、ギフトを贈る文化がさらに活発になっています。

贈り物をする機会にはどのようなものがあるか、調べてみました。

【内祝い】

もともとは、お祝いごとを親戚や近所の人におすそ分けする意味だったが、現代ではお祝いのお返しという意味合いが強くなっている。

お祝いが届いてから1ヶ月前後で、もらったお祝いの3分の1〜半額(半返し)が目安とされる。

【結婚祝い】

食器・家電・旅行券など、夫婦の新生活に役立つものや共通の趣味に使えるものが良いそう。

「縁が切れる」に通じる刃物や、「苦死」と読める櫛など、縁起が悪いとされるものは避ける。

【引き出物】

本来は、結婚披露宴に出席したゲストへ感謝を込めて贈る記念品の意味。

現代では、ゲストからのご祝儀へのお返しの意味合いが強くなっている。

割れ物や刃物は避ける。

※写真はPhotoACより

【出産祝い】

消耗品の紙おむつや汚れやすいよだれかけ、母子ともに使えるスキンケアアイテムなど、

子育てに必要なものや産後のお母さんを労えるものが良いそう。

【入学祝い】

祖父母からランドセルや勉強机を贈ることが多い。

幼稚園から中学校までは子どもの両親の前で、高校生や大学生には子ども自身に贈るのが良いそう。

【成人祝い・就職祝い】

腕時計・財布・ボールペンなど、社会人として新生活を送るために役立つものや、ビジネスシーンで多く用いられるものを贈るのが良いそう。

※写真はPhotoACより

【新築祝い】

新居へ招かれた時に行うお祝い。

ストーブや赤い花など、火を連想させるものは避ける。

【快気祝い】

病気やケガが全快した際に、入院や療養中にお見舞いをもらった人やお世話になった人に対して、退院や完治の報告を兼ねて贈る。

お見舞いでもらった3分の1〜半額が目安とされる。

※写真はPhotoACより

【法事】

通夜・葬儀・告別式など、忌中にもらった香典へのお礼を「香典返し」と言う。

元々は四十九日法要が終わり一段落したところで、無事終わったという報告の意味合いも込めて贈るものとされてきたが、最近では金額のチェックや送り先の管理などの手間を省くため、葬式当日に香典返しを渡す「当日返し(即日返し)」が増えている。

香典返しには「不祝儀を後に残さない」という考え方から、使えば無くなる「消えもの」を贈るのが好ましいとされる。

お茶やコーヒー、海苔、お菓子のような食品類、石鹸や洗剤、タオルなどが定番で、今や一番人気なのは、軽くてかさばらず、好きなものを選んでもらえるカタログギフト。

逆に、生肉や生魚、お酒などの嗜好品、お祝いに使われる鰹節や昆布などはふさわしくないとされる。

※写真はPhotoACより

【引越挨拶】

旧居と新居それぞれの近所の人に、挨拶品として簡易なギフトを贈る。

タオルや洗剤などの消耗品や、日持ちするお菓子などが喜ばれる。

「引っ越し蕎麦」は江戸時代に始まった風習で、当初は餅や小豆粥が配られていたが、より低価格な蕎麦が配られるようになったとのこと。

「おそばに越してきました」「(蕎麦の麺のように)細く長くよろしくお願いします」との意味を込めた縁起物という説もある。

※写真はPhotoACより

【母の日・父の日】

「母の日」は毎年5月の第2日曜。

もともとはアメリカである少女が亡くなった母親を追悼するため、教会で白いカーネーションを配ったことから始まった。

日本へは明治時代の終わりごとに伝わった。

「父の日」は毎年6月第3日曜。

アメリカで父に感謝する日もあるべきだと牧師協会に願い出があったことから国民の休日となったそう。

【敬老の日】

毎年9月の第3月曜。

国民の祝日に関する法律(祝日法)では、「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う」日と定められている。

家族や親族が集まって食事会をしたり、プレゼントを贈ったりしてお祝いする。

【誕生日】

日本ではもともと「数え年」で年齢を数えており、お正月に一斉に歳をとっていたため、誕生日を祝う習慣はなかった。

昭和24年の法律制定により満年齢での数え方が普及して以降、個人の誕生日が祝われるようになった。

誕生日にケーキを食べる習慣は、古代ギリシャが発祥とされ、19世紀にアメリカに伝わり、日本には戦後に伝わったとされる。

【結婚記念日】

結婚記念日を祝うのはもともと欧米の習慣だったが、最近は日本でも1年目、10年目、20年目といった節目の年にお祝いする夫婦が増えている。

金婚式や銀婚式などの大きな節目の年には、親戚や友人を呼んでお祝いすることも。

※写真はPhotoACより

【バレンタインデー・ホワイトデー】

2月14日のバレンタインデーは世界的に知られているが、恋人や友人へチョコレートを贈るのは日本ならではの文化。

海外では、恋人同時や夫婦同士で贈り物をしたり、男性から女性へ贈ったりするなど、さまざまな習慣がある。

3月14日のホワイトデーは、「贈り物をもらったらお返しをする」という日本人ならではの習慣から生まれたとのこと。

※写真はPhotoACより

【クリスマス】

12月25日に行われる、「イエス・キリストの降誕祭」に由来する世界的なイベント。

キリスト教徒の多い国で盛大に祝われる。

クリスマスに子どもにプレゼントを持ってくる「サンタクロース」のモデルになったのは、キリスト教の聖人である聖ニコラウスとされる。

※写真はPhotoACより

【お土産】

旅行土産として菓子を周囲の人に配ることは日本では一般的で、アジア圏でもそのような習慣があるが、欧米では自分のために土産を買っても、親族や会社の人に土産を配ることはないそう。

日本の全国各地で地方銘菓が発達した背景に、旅行に行ったことの報告として各地の菓子を土産として配る文化があると考えられる。

※写真はPhotoACより

<参考サイト>

・「カジュアルギフト」とは。普通のギフトとはどう違う?

https://www.ringbell.co.jp/giftconcierge/5936

・ギフトの分類

https://www.gift-kenkyu.com/knowledge/5426/

・内祝いとは?内祝いの種類やお返しとの違いとは

https://shaddy.jp/shussanuchiiwai/manner/howto/?srsltid=AfmBOor5ANP8KdkvAG-4qsVnRyWj9oDHgNYxOPCwzvjylGTRlXth7uUc

・お祝いの名称と説明

https://www.naire-sikisai.com/info/celebration.html

・お祝い事での注意点は何がある?贈り物や式でのマナーなどを解説!

https://sandc-sapporo.com/column/celebration_precaution/

・香典返しを当日にするのはマナー違反?葬儀の際に当日返しを行った場合とオススメギフトを紹介します。

https://www.giftroom.jp/memorial/memorial-manners/koudengaeshi-touzitsukaeshi.html/

・香典返しの品物は何が良い?

https://www.kouden-gaeshi.jp/manner/koudengaeshi14.html#:~:text=%E9%A6%99%E5%85%B8%E8%BF%94%E3%81%97%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%81%E4%B8%8D%E7%A5%9D%E5%84%80%E3%82%92,%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%8C%E6%8C%99%E3%81%92%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

・引っ越しそばの豆知識

https://www.hikkoshi-line.com/navi/day-before/soba.html#:~:text=%E3%81%9D%E3%82%82%E3%81%9D%E3%82%82%E3%80%8C%E5%BC%95%E3%81%A3%E8%B6%8A%E3%81%97%E3%81%9D%E3%81%B0%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%AF,%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%A7%E

・母の日に込められた意味とは?花やプレゼントと一緒に感謝の気持ちを贈ろう

https://web.hh-online.jp/hankyu-food/blog/lifestyle/detail/001487.html

・敬老の日を簡単解説!意味や由来、子どもと一緒に楽しむ方法も紹介

https://web.hh-online.jp/hankyu-food/blog/lifestyle/detail/000795.html

・誕生日を祝うようになったのはいつから?由来や風習を知ろう

https://shinbun20.com/oiwai/birthday/tanjoubi/yurai-tanjyobi/

・バレンタインデーの起源とは?海外と異なる日本のバレンタイン事情

https://dandelionchocolate.jp/blogs/ourdays/642?srsltid=AfmBOoqEhYDX4SMVMFvK0PQkazcLzW-TiictLgH3aE4Qp9Q8QwWCmlFA

・クリスマスとは? クリスマスの由来や起源などを知ろう

https://www.store-express.com/shop/pg/1column08/?srsltid=AfmBOoqL6taosQr15V4X2q06k-lwmlxcwYlfo44mGvmh2AHyD986_twd

・外国人旅行者から学ぶ日本の魅力 [コラムvol.194]

https://www.jtb.or.jp/researchers/column/column-traveler-shopping-aizawa/

③ 「欲しい!」と思われる贈答品の代表格とトレンドは?

お歳暮やお中元の贈り物に食べ物が多いのは、日本の贈答文化が神様へのお供え物を分け合って食べた「供食」の風習を受け継いでいるからとも言われています。

これまでは洋菓子やブランド調味料など高級感のあるものがよく選ばれていましたが、最近では健康志向の高まりを背景に、毎日の生活で使えるもの、素材の品質などにこだわったものへと、贈り物のトレンドが変化しているそうです。

贈り物の代表格である縁起の良い食品について、いくつか調べてみました。

【素麺】

素麺は、お中元の定番ギフトとして長年親しまれています。

素麺の起源とされる「索餅(さくべい)」を神様に供えて流行病がおさまったという古代中国の故事から、日本にも七夕に無病息災の願いを込めて素麺を食べる習慣が根付いたと言われています。

平安時代には宮中の作法と儀式として七夕に素麺をお供えしていたそうです。

またお盆に素麺をお供えしたり行事食として食べたりする風習が日本各地にあります。

無病息災の願いに加え、地域により、細長い形状から「幸せや喜びが細く長く続く」という縁起を担ぐ意味や、ご先祖の魂がお土産を持ち帰るための背負い紐の役割、またご先祖が精霊馬に乗って帰る時の手綱の役割をするというもの、など様々な意味があります。

江戸時代には素麺は将軍に献上されるほどの高級品でした。

日持ちがよく、夏の暑い時期に涼を感じられる実用的な面からも贈答品として選ばれてきました。

【昆布】

昆布は「よろこぶ(喜ぶ)」の語呂合わせから、縁起物として贈答品に選ばれます。

また古くは「広布(ひろめ)」と呼ばれていたことから、「お披露目」「披露宴」などの意味がかけられ、結婚式などの祝いごとでも重宝されるようになりました。

昆布は繁殖力が強いことから、子孫繁栄などの意味もあるとされます。

【カツオ節】

カツオの背側から作られるカツオ節は「雄節」、腹側は「雌節」と呼ばれ、それらを合わせるとぴったり重なることから夫婦円満の象徴とされます。

また、重ねたものが亀の甲羅のように見えることや、切り口が樹齢の長い松の年輪に似ていることから、健康長寿を連想させます。

漢字で「勝男武士」と書かれることもある、縁起の良い食材です。

【干しシイタケ】

シイタケはゆっくり大きく成長することから、成長や繁栄の象徴とされています。

昔は高価で貴重なものだったため、神様へのお供え物として珍重され、特別な席の食事に使われてきたそうです。

シイタケを亀の甲羅の形に切った「亀甲シイタケ」には、健康長寿への願いが込められています。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

【米】

「米」の漢字の成り立ちは「八十八」が語源と言われ、末広がりを表す縁起のよい「八」が使われることから縁起が良いとされます。

毎日食べるものでもあり、いつ贈っても喜ばれます。

【バウムクーヘン】

長い年月をかけて育まれた大木の年輪を模しており、「長寿」や「繁栄」、また「夫婦中が年輪のように末永く続く」という意味が込められ、敬老の日や結婚のお祝いとして人気の縁起物です。

【マドレーヌ】

2枚の貝殻を合わせた形から「夫婦円満」の意味が込められ、結婚祝いに用いられます。

【金平糖】

見た目が華やかで長期保存もでき、じっくり手間をかけてつくられることから「ゆっくりと家庭を築き上げていく=夫婦円満」の意味が込められています。

【紅白饅頭】

日本では紅白が祝いの色とされてきました。

赤は「生命の誕生」、白は「人生の終わり」を表し、「二つが揃うことで人生そのものを象徴する」ことに由来するという説があります。

【シャンパン】

上品で華やかなゴールドの色がお祝いごとにふさわしく、またグラスに注ぐと絶え間なく立つ泡が「絶えない幸せ」、パチパチと泡のはじける音が拍手を連想させ「祝福」をイメージするとされます。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

<参考サイト>

・お中元の定番がそうめんなのはなぜ?意味ってあるの?

https://www.shop.post.japanpost.jp/column/ochugen/ochugen_teiban.html

・そうめん(素麺)はお中元の人気ギフト!意味を知り丁寧に贈ろう

https://business.mistore.jp/magazine/article/6128

・昆布が縁起物である理由は?香典返しもOK?贈る意味や由来も解説

https://goiryoku.com/konbu/

・かつお節はギフトにぴったり!縁起物として知られているその理由とは?

https://www.maru-yo.co.jp/column/5606/

・しいたけで運気アップ!開運食材としての魅力とおすすめレシピ

https://hiyoriko.co.jp/%E3%81%97%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%91%E3%81%A7%E9%81%8B%E6%B0%97%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%EF%BC%81%E9%96%8B%E9%81%8B%E9%A3%9F%E6%9D%90%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%AE%E9%AD%85%E5%8A%9B%E3%81%A8/

・おせちのしいたけはこれで決まり!健康長寿の意味を持つ「亀甲椎茸」

https://www.osechiya.aussie-fan.co.jp/osechi-imi/shiitake-kazarigiri/

・贈り物として注目度アップ?シイタケのギフト需要とは

https://mcds.jp/news/302/

・結婚祝いに贈りたい縁起のよい食べ物とは?喜ばれる選び方も

https://www.handamen.com/blog/wedding_gift/

・お取り寄せしたい縁起のいいお菓子20選!理由や選び方のコツも紹介

https://web.hh-online.jp/hankyu-food/blog/sweets/detail/002882.html

④ あっと驚く世界の贈答文化

お歳暮やお中元が日本特有の文化であるように、国が違えば贈り物に関する常識や意識も大きく異なるようです。

日本人からすると合理的な面やロマンチックすぎる面などいろいろと驚きのあるものもありますが、ネットで調べてすぐに見つかるネタですが、いくつか調べてみました。

でも、世界に共通して言えるのは、贈答文化は相手を思いやる気持ちがベースにあるというのは変わりませんね。

【韓国】

旧正月の「ソルラル」と旧暦8月15日の「チュソク」がギフトシーズン。

帰省に合わせて、日頃お世話になっている人に食品や日用品などを贈ります。

また、「ぺギル」と呼ばれる100日記念日があり、子どもが生まれて100日のお祝いには 「ペギルパンジ」という24金の指輪が贈られるそうです。

カップルは、付き合い始めてから100日ごとにお祝いをします。

ペアルックやペアアクセサリーなど、SNS映えを意識した贈り物が人気とのこと。

【中国】

旧正月(春節)に、現金を「紅包(ホンパオ)」という赤い封筒に入れたり、ギフトを赤い紙で包んだりして贈る習慣があります。

また中秋節には、お世話になった人に「月餅」を贈る習慣があるそうです。

中国人のお返しは1.5倍が基本とのことです。

【タイ】

1月1日の「正月」、1月下旬〜 2 月中旬の「中国暦の旧正月」、4月13〜15日までの「ソンクラン(タイ旧正月)」と3つのお正月があるため、11月中旬〜4月がギフトシーズン。

色とりどりのバスケットに食品、飲料、お菓子類が山盛りに詰め込まれた「グラチャオ」を親戚や取引先に贈るそうです。

【ベトナム】

旧正月の「テト」には子どもにも大人にもお年玉を贈る習慣があり、テトの前にはお世話になった人にギフトを贈る「クワテト」という習慣もあるそうです。

また男性から女性にギフトを贈る日が、バレンタインデーに加え、3月8日の「国際女性デー」、10月20日の「ベトナム女性の日」と3回もあるそうです。

【インド】

ヒンドゥー教の新年を祝うお祭り「ディワーリ」が毎年10月末〜11月初旬に行われ、日頃お世話になっている人や取引先にギフトを贈る習慣があるそうです。

また結婚祝いには、金のアクセサリーや家電製品など豪華なギフトが贈られます。

贈り物が富の象徴であり、ステータスアピールの意味を持つ文化だそうです。

【アメリカ】

感謝の気持ちを表す日がいくつかあり、「母の日」「父の日」の他、職場でボスから秘書へギフトを贈る4月最終水曜日の「セクレタリーデー」、秘書からボスへ10月16日の「ボスデー」などがあります。

また誕生日や結婚式、出産祝いなどで、欲しいものリストを事前に作成し招待客に共有する「ギフトレジストリ」が一般的。

効率的で、贈る側も受け取る側も悩まない合理的なシステムです。

【フランス】

フランス人が選ぶ三大ギフトは「花・チョコレート・ワイン」とのこと。

花は「言葉」であり「感情」のメッセージであるとして、贈る際には本数や色に細心の注意を払うそうです。

白い菊は死者への花として避けられます。

フランスならではのギフトの日が、5月1日の「ジュール ドゥ ミュゲ」。

家族や恋人、友達に「幸せになって」の思いを込めてミュゲ(スズラン)を贈るそうです。

【イタリア】

恋人へのプレゼントには、香水やアクセサリーなどに自作の詩や手書きのラブレターを添えるのが珍しくありません。

香水を贈ることには「私を感じていてほしい」という意味合いを込めることもあるそうです。

また、クリスマスには集まった家族や友人だけでなく、日ごろからお世話になっている人にプレゼントを贈るそうです。

【ドイツ】

ラッピングに全力を注ぐ文化。ナチュラルでセンスのある、クラフト紙や麻紐といった再利用可能な素材が好まれています。

「包み=思い出」として、もらう側も包み紙を捨てずに大切に保管しておくのが一般的とのことです。

【スペイン】

2月14日のバレンタインデーの他、カタルーニャ地方では4月23日の「サン・ジョルディの日」に女性が男性に本を贈り、そのお返しに男性から女性に真っ赤なバラの花が贈られます。

またバレンシア地方では10月9日の「聖ドニスの日」に、男性から恋人や妻、母親に愛の印として絹のスカーフに包まれたマジパンを贈るなど、愛を伝える日が多くあります。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

<参考サイト>

・世界のプレゼント文化が面白すぎた件|アメリカ、フランス、韓国

https://gditcf.com/world-gift-culture/

・国別 贈り物上手になるためのヒント

https://www.marks.jp/shop/markstyle/column/giftmanners2/

・知ってる?国によってこんなに違うギフトマナー

https://www.club-sunstar.jp/article/column/oral/2519/

⑤ 《石井製麺所のギフトセット紹介》手延べバラエティ〈冬〉セット 編

石井製麺所の代表作をしっかりと味わっていただきたく、

●手延べ素麺(6束入り)×2袋

●手延べ素麺 太麺(6束入り)×2袋

●手延べ麺 蕎麦風味(6束入り)×2袋

●手延べ半生うどん×5袋

●味醤油(360mL)×1本

をセットにした「手延べバラエティ<冬>セット」です。

ボリュームたっぷりで、温麺でも冷やし麺でも美味しい手延べ麺をセット。

万能出汁の「味醤油」をセットしているので、冷やし麺ならお好みの濃さに希釈し、つけつゆとしてお召し上がりいただけます。

もちろん温かいお出汁で食べたい場合でも、お好みの味に希釈して火を通せば、ささっと温麺のできあがりです。

その他にもおでんや煮物、お料理の隠し味などにも使えて大変便利な一品です。

寒い日のお食事で、鍋料理にはぜひ「半生うどん」を一緒にお召し上がりください。

鍋焼きうどんにも、鍋の〆のうどんにもぴったりです。

年越しにはつるつるもちもちとした「手延べ麺 蕎麦風味」もおすすめですよ。

年末年始のお食事の機会に大活躍の美味しい手延べ麺のセットはいかがでしょうか。

《手延べバラエティ〈冬〉セット》 https://141seimen.thebase.in/items/79953997

『お!いしい けんぶんろく』について

本ブログでは、新製品開発のためにデータベース的にいろいろな素材や成分について調べたものを綴ったものです。色々な食品やそれにまつわる産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、幅広く食品の知識を広げることができれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。

色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより ※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより ※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより ※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより ※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより