お!いしい けんぶんろくブログ

【お!いしい けんぶんろく】 Vol.72

石井製麺所の2025年を振り返って

今年は本当にたくさんの方と出会い、そしてお力添えをいただいた一年でした。

今年も掲げた事業目標をクリアすることはできましたが、何よりなのは、家族3人でなんとか一年を無事に乗り越えれたことです(ブログを書いている12月26日現在)。

1月のブログで通算50本目の原稿を出すことができ、今こうして72本目のブログを書くことができています。

何と言っても今年一番のニュースは、北海道十勝へ視察に行ったことです。

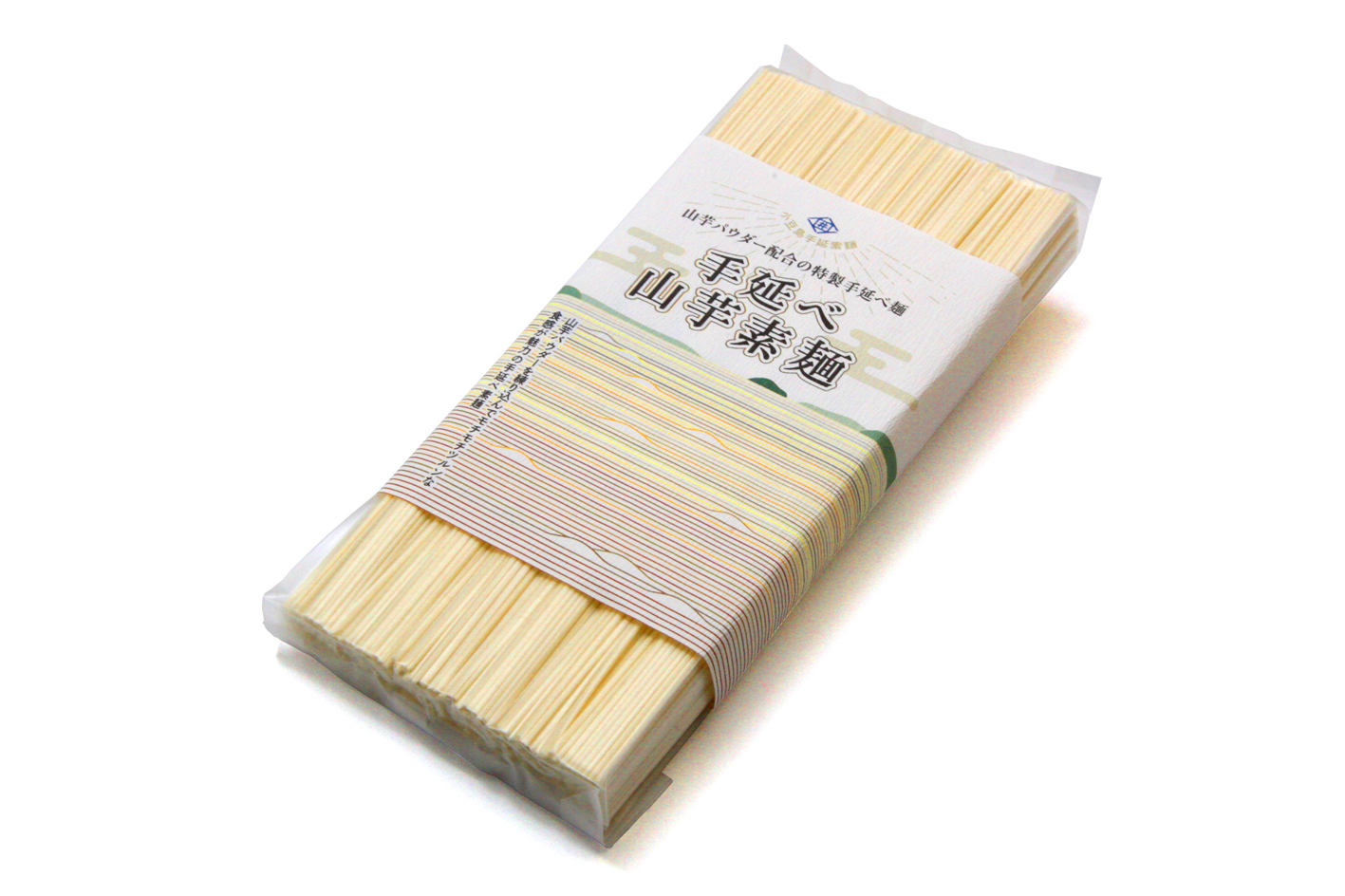

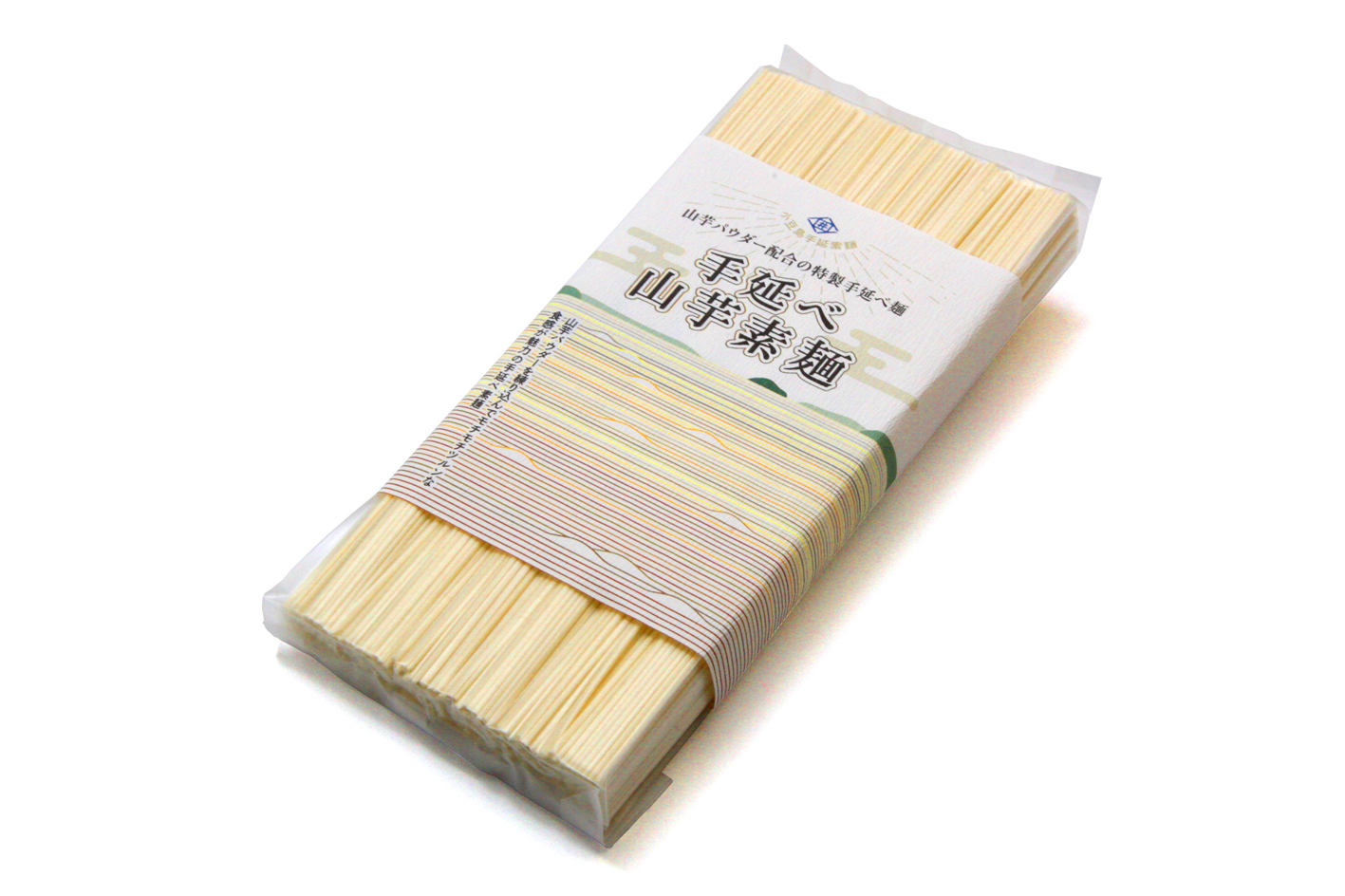

日本産の小麦粉にこだわり、手延べ素麺用にブレンドした小麦粉にこだわり、産地の皆さんと協力してひとつの製品を目指せたことは自信にもなりましたし、とても楽しくもあり、またやり甲斐を感じるものでした。

1月には「コンサートで歌う」という、初めての体験がありました。

ボイラーの不調が顕著化したり、配達に使う社用車が故障するなど機械の不調にも悩みました。

たくさんの励ましのお声をいただきまして、年始からのご注文は例年以上に多く頂戴しました。

9月には、石井製麺所の素麺を使用してくださる飲食店様を訪ねることもできました。

トラブルも多い年でしたが、今年一年のブログの振り返りも含めて、今年最後のブログにしたいと思います。

振り返りの内容ばかりですが、よければ最後までご覧ください。

写真は9月末に訪問した北海道音更町の農家さん、小麦メーカー様との記念写真です。

【目次】

① 新年早々、楽しいこともトラブルもいっぱい!

② 新しい素麺の開発、製造、そしてYouTubeに!

③ 今年も小豆島の生産者さんを訪ねて

④ 今年一番の思い出は北海道の小麦の産地「音更町」への訪問

⑤ 石井製麺所の手延べ素麺を使用するお店のご紹介

① 新年早々、楽しいこともトラブルもいっぱい!

2024年末から家族共々体調を崩し、その反省を踏まえて今年は健康診断へ行こう!と決意していましたが、実現できたのは母を病院へ連れて行くことぐらいでした。

忙しいと、どうしても自身の体のことは後回しにしてしまいがちで、若さにかまけて健康については、なかなか向き合ってこなかったのが正直なところです。

自分の過信(?)が招く体調不良や、家族の体調不良を目の当たりにすると、これではいけない!と想いは強まるのですが、行動にはなかなか移せず…。

すると、人間の体調不安に引っ張られたのか、素麺の乾燥用のボイラーが不調、不具合、そして機能停止…。

負(病)の気が溜まるとこんなことになってしまうのでしょうか。

そして2025年は早々から車の故障に見舞われました。

ある日突然、その日はやってきました。

午後からの配達のために車にキーを挿しこみ、いつものようにエンジンを掛けようとするも動かず…(劇汗)なぜ、いま?!

そういえば、運転中にいつもと違う音が聞こえていたなと…

その時は配達の時間や、車購入のことなど一瞬でいろいろなことが頭をよぎり、かなり落ち込みました。

けれど前向きに捉えると、エアコンの調子も悪く、カーオーディオやカーナビも無く、何より形式も古かったので、この際、新しくなることを楽しみにすることにしました。

使用用途は主に、小豆島の中での配達などですが、島の中を移動するのは結構時間が掛かるものです。配達中の車の中を快適に過ごせることはありがたいですし、何よりも運転が楽で安全に運転へ集中できるのは良いことです。

と、前向きに捉えておきます。

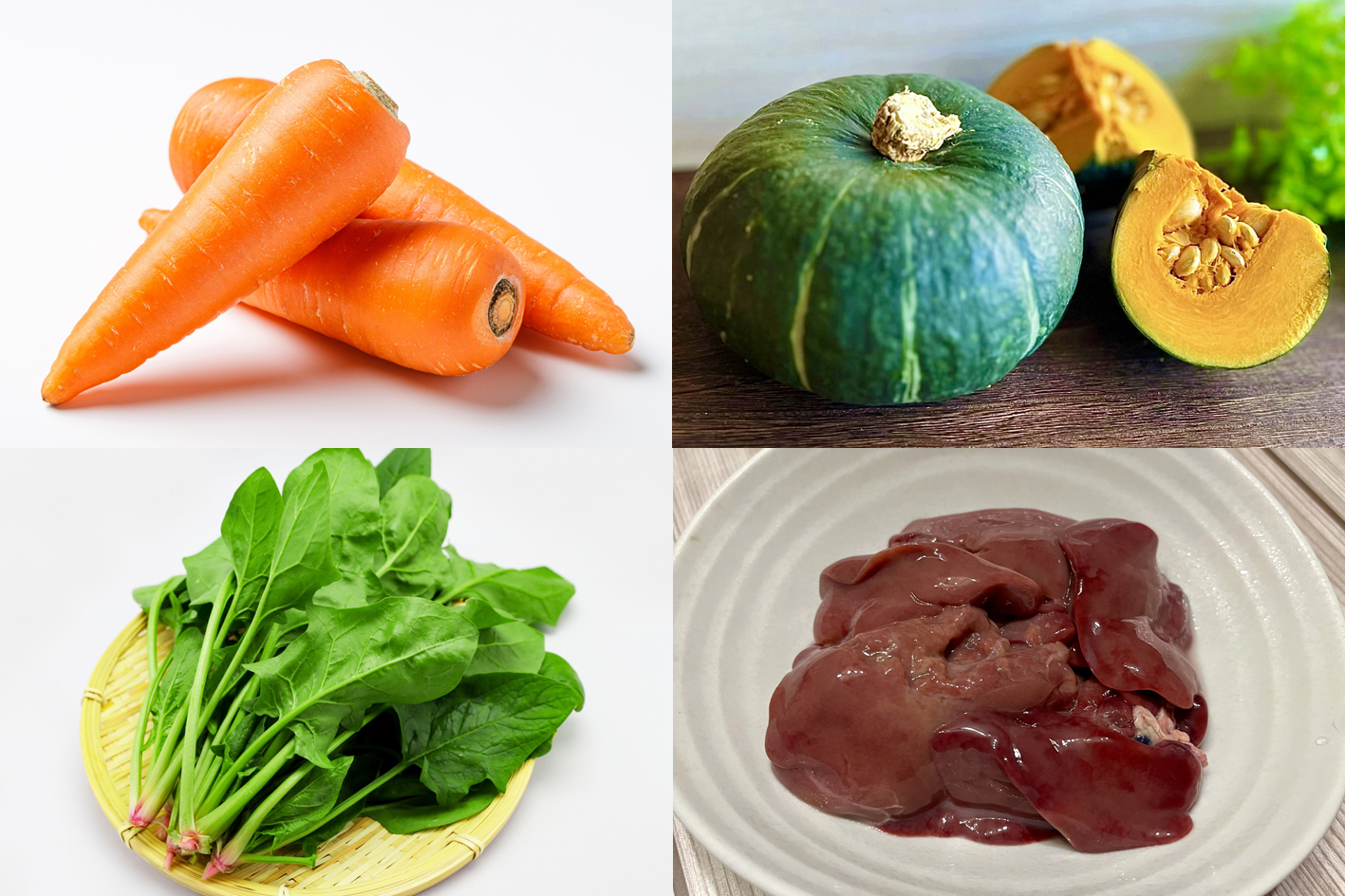

そこで(?)、2025年のブログでは「薬膳」について調べてみることにしました。

食べ物で(だけではありませんが)健康を維持・増進できるのであれば、自身の仕事にも生活にも、また、家族の健康にも役に立ちます。

今年は薬膳のテーマで、ブログを6本書いています。

薬膳とは…から始まって、春夏秋冬+梅雨のテーマで書いています。

良ければ、お時間あるときにご覧ください。

・食べ物と健康の関係を考えてみる 【Vol.50】麺究者への道/食べ物と健康の関係を考えてみる

・食べ物と健康の関係を考えてみる<冬> 【Vol.52】麺求者への道/食べ物と健康の関係を考えてみる<冬>

・食べ物と健康の関係を考えてみる<春> 【Vol.56】麺求者への道/食べ物と健康の関係を考えてみる<春>

・食べ物と健康の関係を考えてみる<梅雨> 【Vol.60】麺求者への道/食べ物と健康の関係を考えてみる<梅雨>

・食べ物と健康の関係を考えてみる<夏> 【Vol.62】麺求者への道/食べ物と健康の関係を考えてみる<夏>

・食べ物と健康の関係を考えてみる<秋> 【Vol.65】麺求者への道/食べ物と健康の関係を考えてみる<秋>

ここで大切に感じたのは、旬のものを食べるということです。

手に入りにくい高価なものは別としても、季節に応じた食材をいただくことが何より大切だと感じさせられたテーマでした。

中には小豆島でもたくさん獲れるものや生産されているものもあって、無理せず毎日の食事に取り入れることができそうです。

心も体も健康だからできることとして、好きなこと、やってみたいことにチャレンジするということがあると思います。

今年は1月26日に、なんと私、三代目、コンサートのステージで歌うという初めての経験をしてまいりました。

歌ったのは、『石井製麺所通信 第15号』でもご紹介をさせていただきました石井製麺所のテーマソング『便り届くよ』です。

石井製麺所の長年のお客様が、30年以上にわたって続けられていらっしゃるバンド「リトルドリーミング」。

『便り届くよ』は、そのお客様が石井製麺所のことを思い浮かべながら詞を書いてくださり、バンドのリーダーの方が曲をつけてくださった、まさに“石井製麺所のテーマソング”といえる一曲です。

この度、リトルドリーミングの皆さまから「一緒に歌いませんか?」とお声がけをいただき、1月26日、高松の国分寺ホールで開催された『サヌキロックンロールサーカス2025』の舞台に立たせていただきました。

子どもの頃の発表会で歌ったことはあっても、バンドの一員として、観客を前に歌うのは本当に初めてでした。

前日のリハーサルでは、カラオケで歌うのとはまったく異なる音の聞こえ方にすごく焦ってしまいました(汗)。

それでも、音響のスタッフさんからアドバイスをいただいたり、メンバーの皆さまのサポートもあって、本番は無事に歌いきることができました。(緊張しましたが、最後の方は歌うのが楽しくなって…)

リトルドリーミングの皆さま、この度はめったにできない経験をさせていただき本当にありがとうございました。

想いのこもった詞を曲にのせて、聴く人の心に届ける。

そんなリトルドリーミングの音楽のように、石井製麺所の日々の麺づくりも、そうありたいと改めて思いました。

初めてのコンサートの内容は「【Vol.51】麺究者への道/肉類を使った発酵⾷品について研究してみる」の最初の方をご覧ください。

② 新しい素麺の開発、製造、そしてYouTubeに!

今年も多くのお客様からご注文をいただきましたが、それに加えて、今年は製造依頼のご用命も増えて、2025年は年始早々から工場がフル回転状態が続きました。

一部、ボイラーの不具合・交換などで製造を止めたことはありますが…。

自社の手延べ麺類に加えて、その数約30種類は製造しています。

ご依頼いただく中には、国産小麦を使用した純粋な手延べ素麺や特殊な原料を練り込んだ手延べ麺のご依頼など、多種多様です。

中には、他の産地で製造を依頼していた企業様が「製麺会社が廃業して製造に困っている」という理由で当社へご相談いただいたものもあります。

正直、そのお話しをいただいた時は、他人事と思えず素麺業界に携わる者として業界全体の課題であると強烈に感じたのを覚えています。

「技術的に石井製麺所でしかできない」ものをご依頼いただくことはもちろん嬉しいことですが、「製麺会社が無くなってしまった」というのは寂しい気持ちの方が強く感じます。

練り込み系の手延べ麺は、正直、製麺の難易度が高く製麺作業にも苦労することも多く、全国でも対応可能な製麺所が減っているというのはご依頼いただいたお会社様からお聞きしました。

手延べ麺の新しい価値として石井製麺所では、さらにその技術を磨き多くのお客様に喜んでいただける手延べ麺づくりを続けていきたいと思います。

2026年は小豆島内の手延べ製麺会社と協力していければと思いますが、もっと視野を広げて他産地の皆さまとも関わることができればと考えております。

製法的にも、技術的にも、そして素麺業界にある課題と向き合うためにも先輩方のお力、お知恵をお借りできれば幸いです。

中でも、沖縄の食材を練り込んだ手延べ素麺の製造の依頼を受け、新しいことにチャレンジさせていただきました。

特に、トウガラシを練り込んだ手延べ素麺は、初めは「辛すぎないだろうか?大丈夫だろうか?」と不安もよぎりましたが、これがとても美味しくて、ビックリです。

沖縄の「大衆立ち飲み酒場 酔処 玉川(よいしょたまりば)」さんでお召し上がりいただけます。

玉川さんでは、「手延べそうめん(多良間島唐辛子入り)」の他、「泡盛酒かすそうめん」「月桃そうめん」をいただくことができますよ。

そして嬉しかったのが、この玉川さんへタレントのガレッジセール「ゴリさん」が「酔処 玉川」さんで3種の素麺を召し上がり、大絶賛されていました!

ベロベロに酔っ払っていらっしゃいますが、美味しい美味しいと大絶賛!!

沖縄で、ぜひとも食べたい素麺です。

小豆島の手延べ素麺ということもご紹介いただいていて、ちょっと嬉しくなりました。

YouTubeもぜひご覧ください。

今すぐにでも食べに行きたくなりますよ!

《ゴリ★オキナワ》 https://www.youtube.com/watch?v=fQwxDNr4_zQ

※写真は、酔処玉川様公式ネットショップより引用させていただいています。

※写真は、酔処玉川様公式ネットショップより引用させていただいています。

《酔処玉川様公式ネットショップ》 https://tamariba.raku-uru.jp/

《月桃素麺と泡盛酒粕を使用した素麺セット》 https://tamariba.raku-uru.jp/item-detail/1652726

③ 今年も小豆島の生産者さんを訪ねて

毎年のテーマとして、手延べ麺の原料として活用できないかと、小豆島産、香川県産、国産にこだわった原料を探し、新麺づくりにチャレンジしています。

今年も小豆島の生産者さんの元を訪ねて、お話しを伺いました。

1軒目は、小豆島の三都半島で生産農家を営まれている「実都農園」さんを訪ねました。

実都農園さんが育てるトウモロコシは絶品でして、数年前から我が家に欠かせない味覚になっているのですが、お伺いするのは今回が初めて。

迎えに来ていただいた実都農園園主の向井さんは、おそらく私と年齢も近いでしょうか。

おいそがしい収穫作業の合間に、ニンニク畑を案内してくださいました。

畑にご案内いただきまず驚いたのは、畑に近づくとはっきりと、ニンニクのいい香りが漂っていたことです。

収穫した直後のニンニクは、表面の余分な水分を飛ばして保存性を高めるため、そのまま畑の上で天日干しをするそうです。

畝の間には、採れたてのニンニクが一杯に入ったオレンジ色のカゴが並んでいました。

香川県のニンニクは、より香りが強く、味わいも濃厚とのこと。

一方、栽培にあたっては、大きく、皮が裂けていない実をつくることが良いニンニクの条件で、そのための工夫は凝らしても、すべてが思い通りになるのではなく、毎年、試行錯誤されているそうです。

どうしても、思い通りにならないのはお天気で、そういうものだと知ってはいても、やはり日々、農業に向き合っている方からお話を聞いて、その厳しさが少しだけ分かったような気がします。

素麺はたとえ一日失敗したとしても、次の日には前日の反省を生かして再チャレンジができます。

農家さんはその年、その種、その苗、その実が勝負。

向き合う仕事は違っていても、小豆島でがんばる同世代として、今回、向井さんとお話しできたことはとても有り難いことでした。

素麺には素麺の、農家さんには農家さんの課題はあります。

手延べ素麺の可能性を拡げることで、素麺業界の課題を解決するだけでなく、農家さんのお役に立てることがあれば今後の励みにもなります。

今回の出会いをその第一歩として、“小豆島ならでは”の美味い(うまい)手延べ麺を皆さまにお届けできるよう頑張りたいと思います。

実都農園さんへの訪問の様子は「【Vol.58】メンコレ⑧/ニンニクを練り込んだ麺の“パワー”」をご覧ください。

そして、2軒目は10月末に伺った「株式会社アグリオリーブ小豆島」さん。

まあ、伺ったといっても会社は石井製麺所のお隣で、オリーブ畑も徒歩1分のところにありました(笑)。

「手延べオリーブオイル素麺」はこちらの小豆島産エキストラバージンオリーブオイルを使用して製麺しています。

いつもはオリーブオイルを受け取るのに伺うだけですが、今回は収穫時期のお忙しい中でしたが、収穫時期を迎えたオリーブ畑を見学させていただきました。

小豆島では国道沿いだけでなく、県道などの街路樹もほとんどがオリーブ樹です。

また、島のあちこちにはオリーブ畑が拡がります。

果樹の産地で、これだけ市街地に近い(というか市街地の中にある)果樹園って珍しいのではないでしょうか。

オリーブ樹だけでなく、オリーブの実の付いた樹を見ることも珍しくはないのですが、収穫されているのを目の前で見るのは初めての体験でした。

お話しによると、今年は雨が少ない影響で辛味と苦味のあるオイル(ルッカという品種)がベースだそうですが、いくつかの品種をブレンドしてマイルドに調整されるそうです。

毎年同じ味にすることは難しいけれど、こればっかりは自然のものなので、それを含めて味わってほしいとのことでした。

今年のオリーブオイル使った石井製麺所オリジナルの「手延べオリーブオイル素麺」、どんな味に仕上がっているか、ぜひ味わって確かめてみてくださいね。

アグリオリーブ小豆島さんへの訪問の様子は「【Vol.68】麺求者への道/オリーブについて研究してみる」をご覧ください。

そして3軒目は、11月中旬にオリーブ収穫祭に参加させていただいた「就労継続支援B型事業所 ひまわりの家」さんのオリーブ畑です。

こちらでは、施設に通う皆さんがオリーブの収穫や選別を行っている現場に、一緒に参加させていただき、自分自身でも生まれて初めてオリーブの実を収穫させていただきました。

この日は、あいにくの曇り空で肌寒い一日でしたが、皆さんは仲良さげにワイワイとお話しをされながら、収穫した実を選別されていました。

実際に自分で採ってみて分かったのですが「どれを採っていいかわからない!」でした。

病気にかかったものはさすがに見た目で分かるのですが、傷のあるものや色の悪いもの?など、どれが良くて悪いのか全く分からず…。

教えていただいてもなかなか理解できなかったので、とりあえず採れそうなものは全て前掛けのポケットに入れていきました(汗)。

収穫体験後には、施設の職員の方お手製のちゃんこ鍋をご馳走いただきました。

今年は、ご縁もあって「ひまわりの家」さんの「オリーブの実 新漬け」も販売させていただきました。

自分自身でも食べてみましたが、オリーブの新漬けは独特の味わいで、オリーブの実ならではの食感と良い塩梅に付けられて塩加減で、手が止まらない美味しさです。

「ひまわりの家」さんへの訪問の様子は「【Vol.70】こまめのまめ知識/秋の小豆島観光について研究してみる」をご覧ください。

④ 今年一番の思い出は北海道の小麦の産地「音更町」への訪問

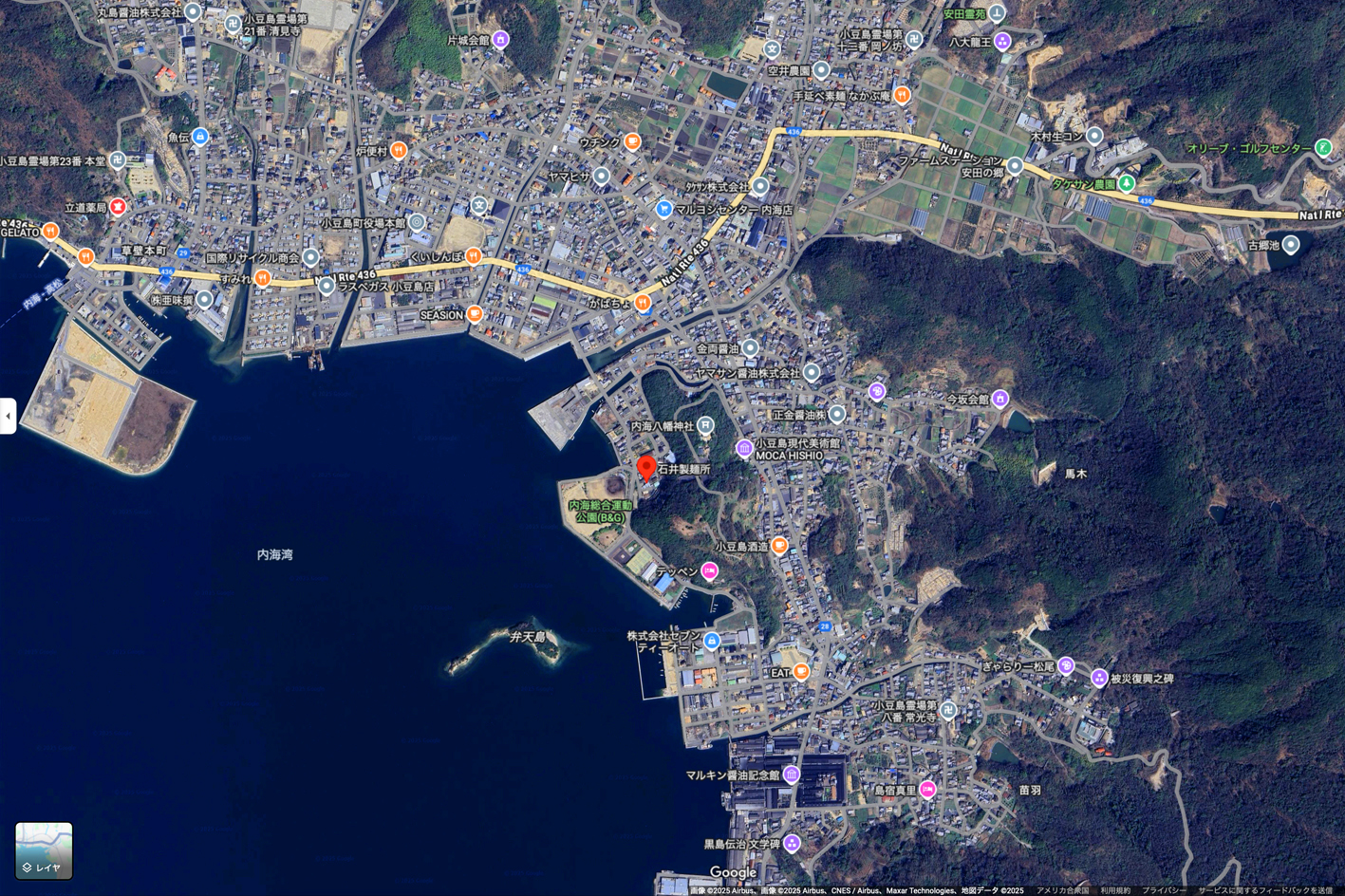

9月24日(水)〜26日(金)にかけて、小麦の産地を訪ねて北海道の音更町というところに行ってまいりました。

小麦メーカー様からのお声がけもあり、「よし!行こう!!」と決めてから何度か日程の調整をいただいて、9月24日(水)〜26日(金)に決まりましたが、果たしてどうやって北海道、音更町へ行くのか。。。

小豆島から北海道。。。

まずは、パソコンで北海道の地図を見たり、路線図を確認して、小豆島からの交通手段を考えるところからスタートでした。

メーカー様からの行程のアドバイスでは「小豆島→高松空港→羽田空港(東京)→帯広空港が良いですよ」とはお聞きしましたが、飛行機を乗り換えて移動するのも大変ですし、一番のネックは「9月の台風」。。。

万一、飛行機が飛ばないとなるとたどり着けないかもしれません。

どうすればリスクが少ないか、行程に無理が無いかを熟考しました。

結果、朝一のジャンボフェリーで小豆島坂手港から神戸港へ渡り、神戸港から神戸三宮を経て、神戸空港から新千歳空港を目指し、そこから帯広を目指すことにしました。

どうしても必ず飛行機に乗らなければいけないので、できるだけリスクの少ない行程を選んだつもりでしたが、小麦メーカー営業担当のSさんが、「新千歳空港から帯広へ電車で来るなら、シカとかに衝突して止まるかもしれませんよ。(羽田-帯広間の)飛行機の方が確実ですよ!」とのお話し。。。

出発1週間前には、日本の沖に台風19号…今年は、一直線に北海道へ向かっていく予想。。。

はたして。。。

幸い、結果として台風は日本から遙か南の方で同じ所をグルグルと迷走しているようで、直撃の影響は無くなり少しホッとしながらの出発。

初日は移動のみの一日でしたが、初めての十勝、それだけでワクワクの一日でした。

二日目は、あいにくの雨。。。しかもかなり強い雨でしたが、小麦粉メーカー様のご担当者様が「雨の日プラン」もご用意いただき、とっても充実した視察旅行となりました。

視察旅行の詳細について詳しくはぜひ「【Vol.67】麺求者への道/小麦の産地を訪ねてin北海道音更町」もご覧ください。

写真は、なんとか雨も止み、本来見学するはずだった小麦畑に伺った際のものです。

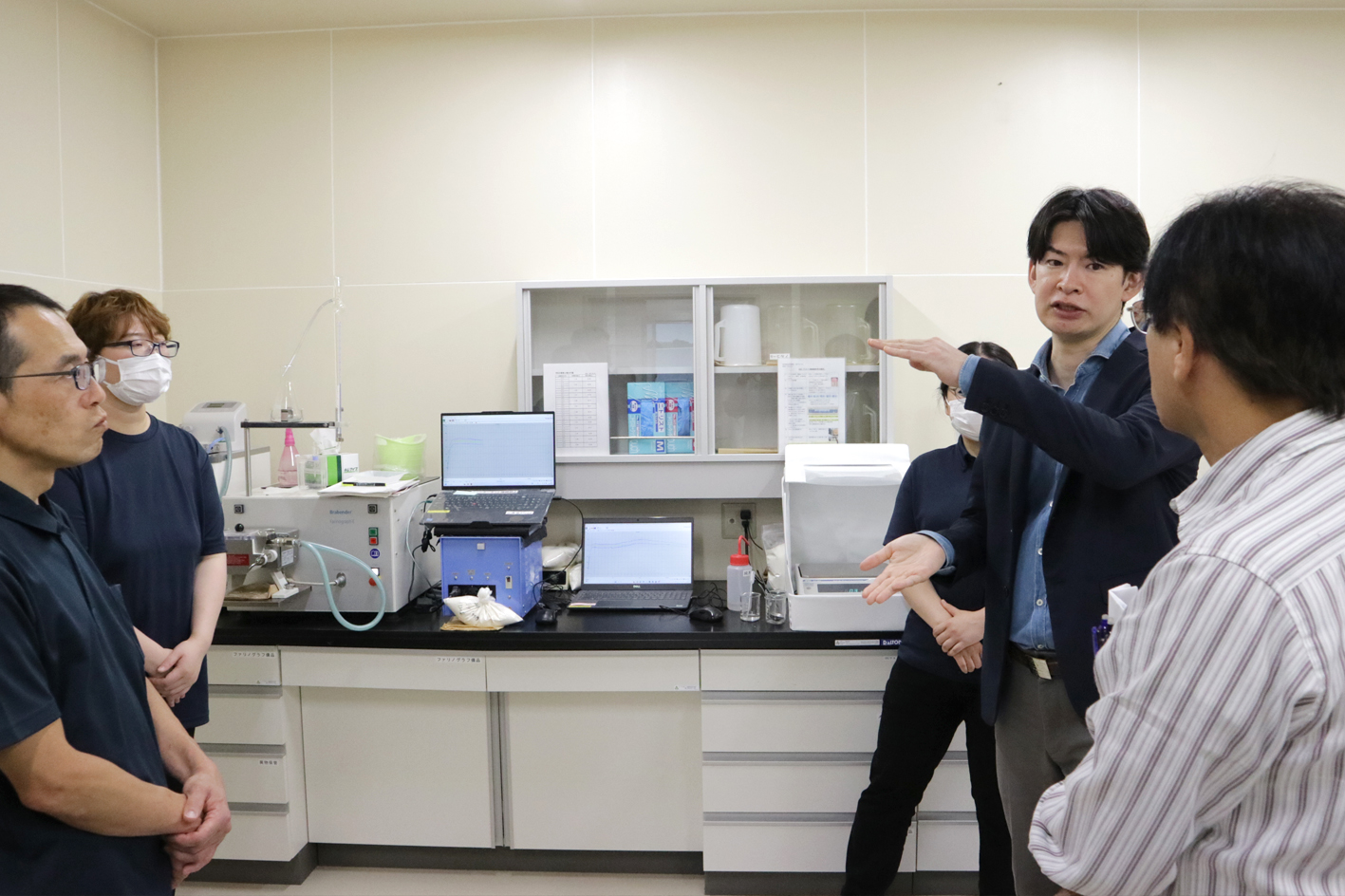

今回の視察は、地産地消を実践される地元パン屋「麦音」さんでの朝食から始まり、2軒の農家さんのお話し、地元の小麦農家さんたちとメーカーさんでつくられた加工場・研究施設などを拝見するだけでなく、現地の方の想いや考え、ビジョンなどを伺うことができました。

偶然の出会いから始まった今回の取り組みは、単に石井製麺所の新製品というだけでなく、手延べ素麺の新しい可能性についても挑戦できる取り組みだと考えています。

外麦の場合は、生産地の情報や栽培者について知ることはできません。

小麦の性質や安全性ももちろん大切ですが、生産者さんの想い、産地の想い…たくさんの方が大切にされているその想いのバトンを受け継いで、美味しく手延べ素麺に仕上げることも必要だと考えます。

生産地の皆さん、少なくともお会いした皆さんは真剣に食のことを考え、ご自身の役割ややるべきことをしっかりと実行されているのだと感じました。

私もやるべきことをしっかりと見据えて行動していきたいと思います。

今回、北海道に来て、お話しを伺えて本当に良かったです。

研究室を拝見して、本当に勇気が湧きました。

やるべきことは、まず私ができること…誠実に手延べ素麺をつくり上げていくことだと、改めて強く感じました。

原料産地、素麺の産地、そして素麺を召し上がってくださる皆さんと一緒に、今後も支え合える関係性をしっかりと築いていきたいと思います。

⑤ 石井製麺所の手延べ素麺を使用するお店のご紹介

2025年の振り返りの最後に、石井製麺所のつくる手延べ素麺をお使いいただくお店での食レポです。

実は自身がつくる手延べ素麺を料理としてお出しいただくお店に伺うのは初めての体験で、自分たちがつくった素麺がこのように使われるというのを目の当たりにすることができてとても嬉しく感じました。

しかも、神戸三宮の中心地でお店を構える人気店で使用いただけるのは、とっても自信に繋がります。

実際に行って食べた食事とお店についてご紹介させていただきます。

お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください!

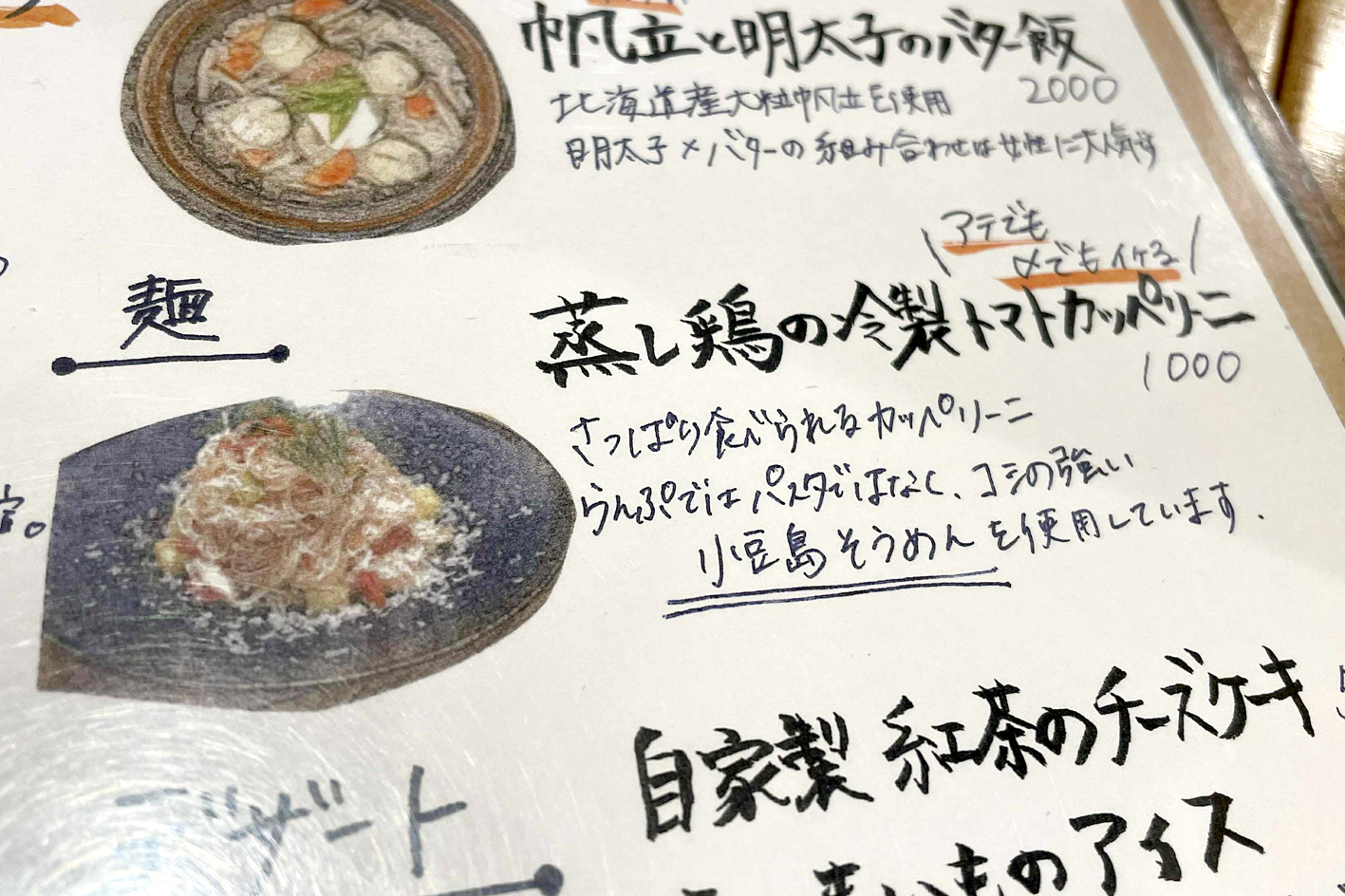

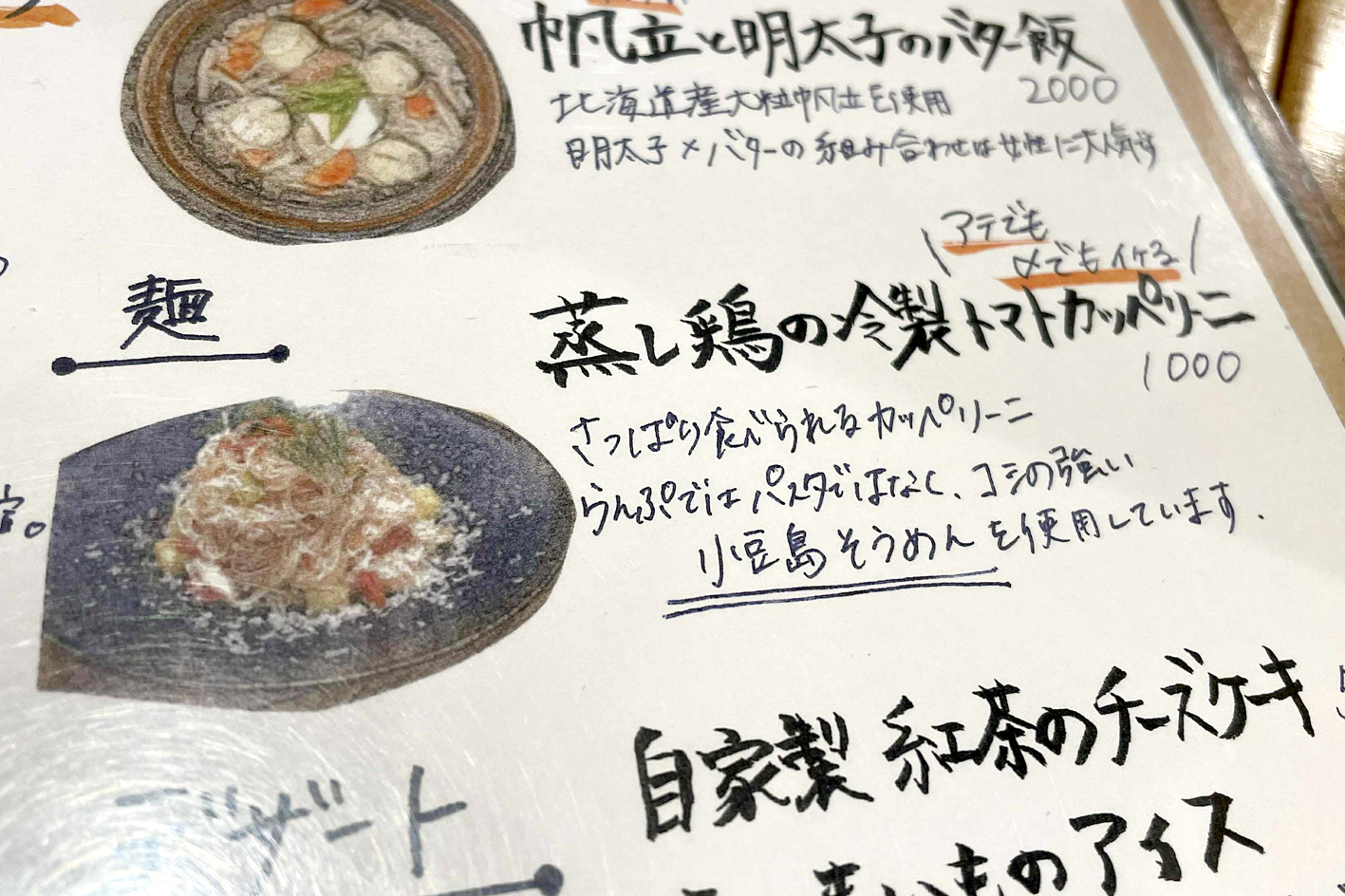

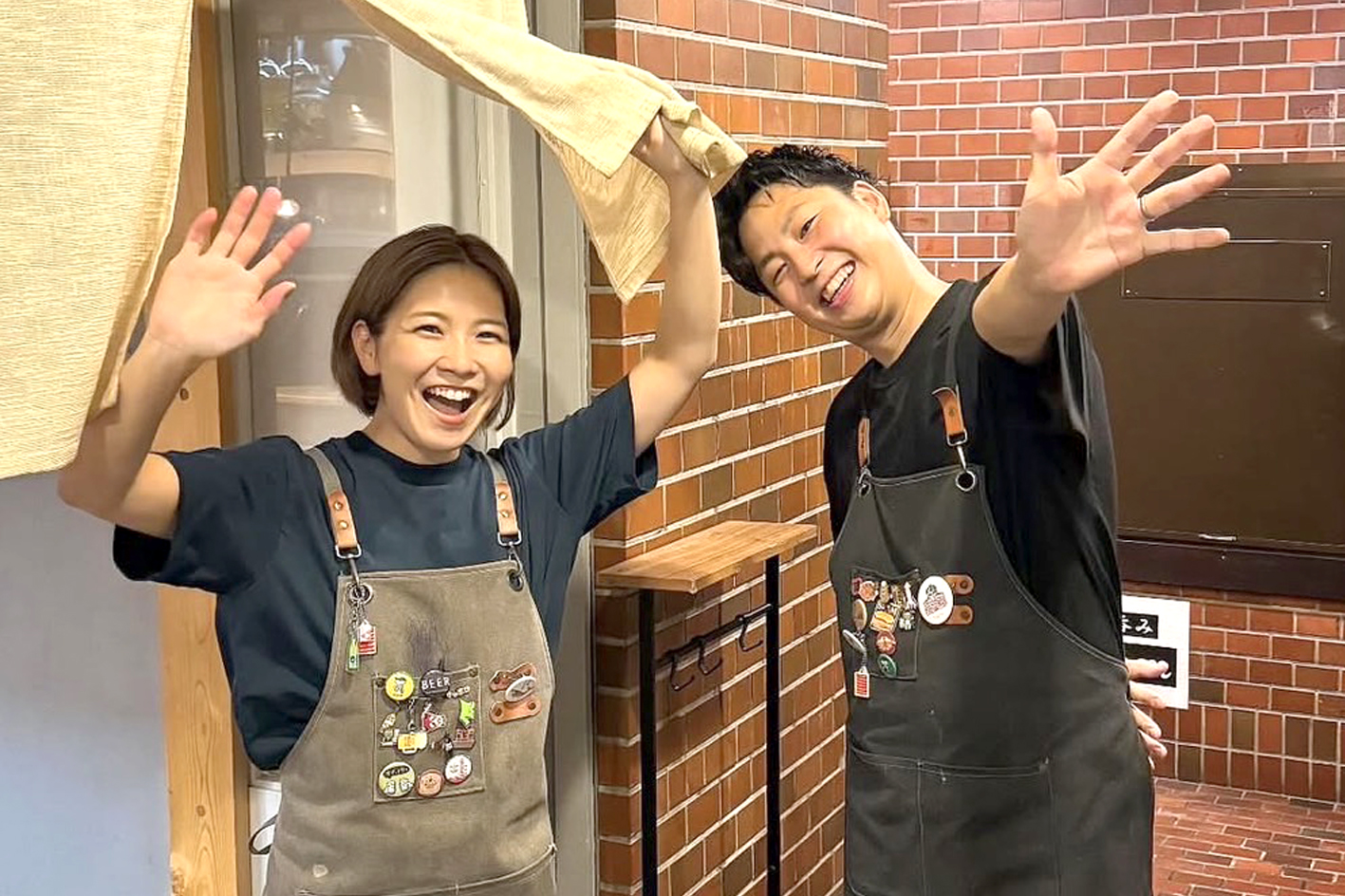

まずは1軒目、「鶏料理らんぷ」様

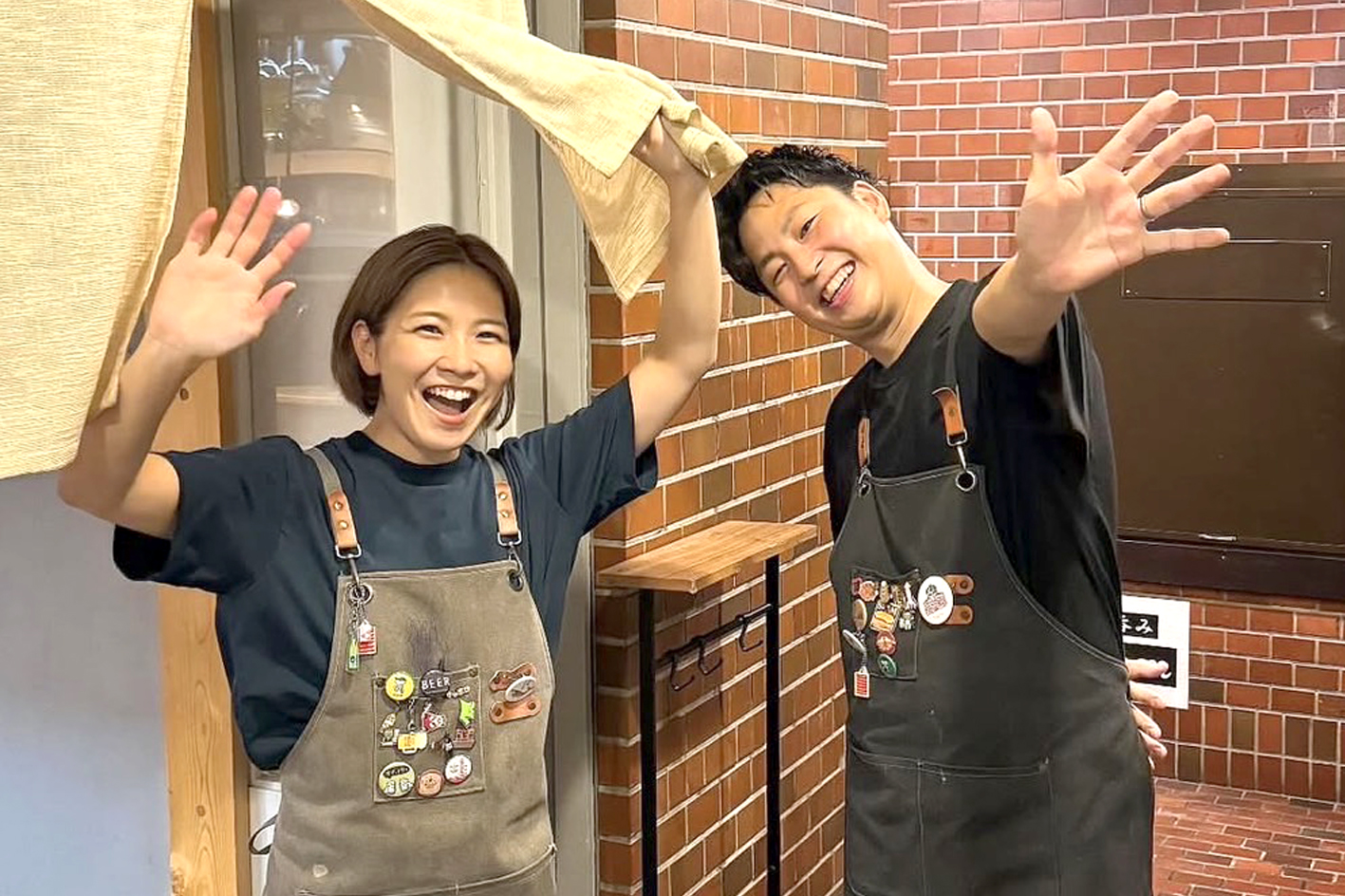

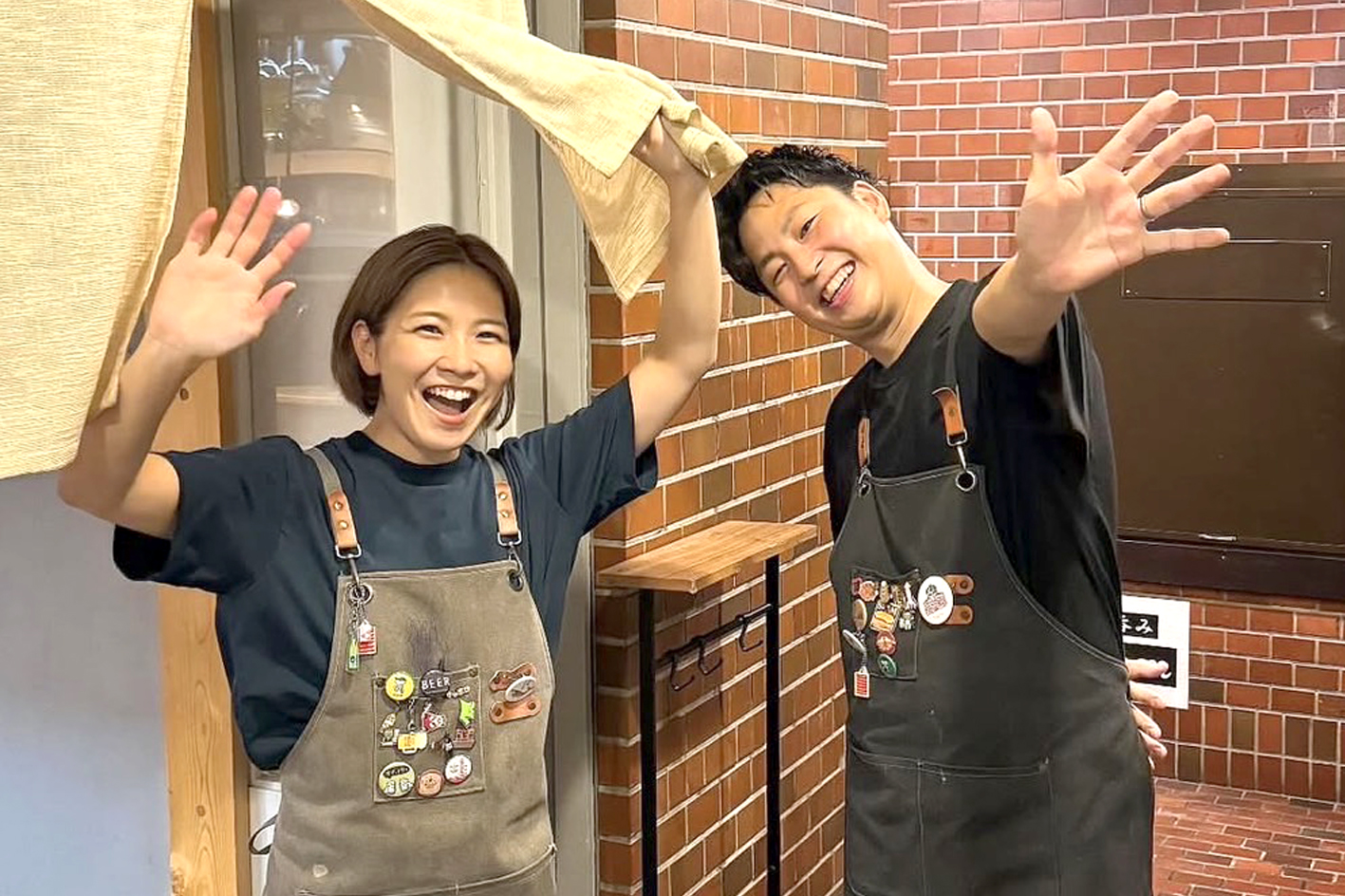

おもての看板に「夫婦で営む鶏料理」とあるように、ご夫婦でお店を切り盛りされていらっしゃいます。

長らく、お素麺とお蕎麦(手延べ麺 蕎麦風味)をご利用いただいており、ようやくお店を訪ねることができました。

私が訪ねた日もお客様がいっぱいで、特に女性のお客様が多いようです。

最初に注文したのは、「鰻のポテサラ」。

ポテトサラダに、鰻?

テーブルに出てきた料理を見てびっくり!ポテトサラダの上に鰻がのっています!

食べ方は海苔で巻いて一口で、お好みで山椒も。

食べてまた、その組み合わせの妙味に驚かされました。

鰻がほぐれポテトサラダを一体になって、ほどよい塩味と鰻の旨みが広がって…一口が美味しくで、それに楽しい。

当初は夏限定のメニューだったそうですがとても人気で、年中食べられるグランドメニューになったそう。食べてすごく納得です。

もちろん、弊社の手延べ麺を使ったメニューもじっくり味わってきました。

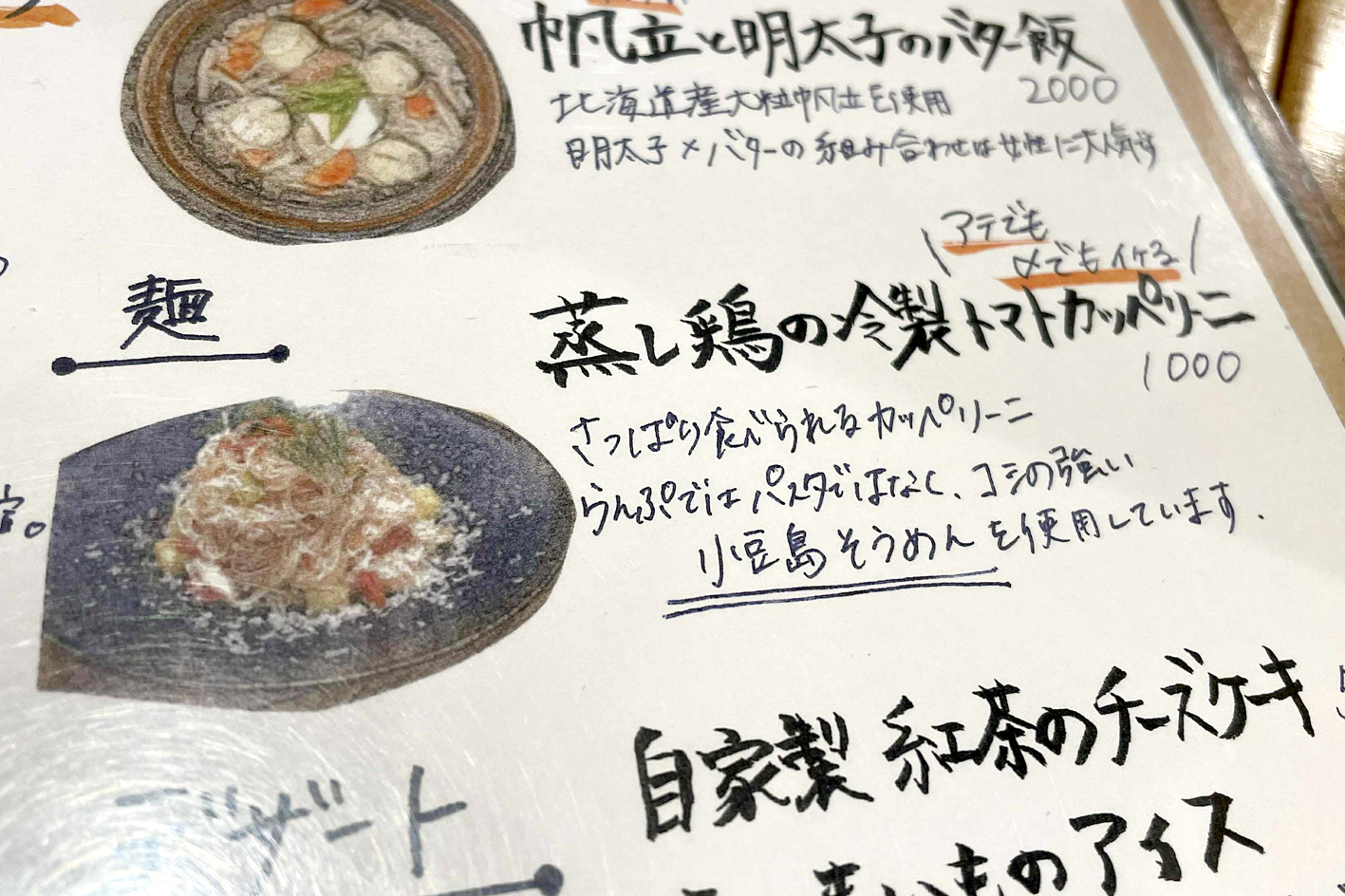

「蒸し鶏の冷製トマトカッペリーニ」(お素麺使用)

カッペリーニとは、その細さが特徴のロングパスタのことだそうで、パスタの代わりに素麺を使った一品です。

トマトのさっぱりとした味に、チーズと胡椒の風味がふんわりと。

パスタの代わりといっても、素麺らしい美味しさがしっかり生きていて、素麺屋にとってはそれが嬉しい笑。

おそらく、かなり短めに茹で上げられているでしょうか。

最初は硬めの舌ざわりを感じながらも、大事にしている小豆島そうめんらしい風味とコシがあって美味しいカッペリーニでした。

「鴨せいろそば」(お蕎麦使用)

鴨肉の赤身がやわらかく、脂身はほどよく…蕎麦の前に、まずは鴨肉をしっかりと味わいました。

ワサビを少しつけて、つゆにくぐらせて、鴨肉の旨みを堪能してから、蕎麦を一息にツルツルっと。

使っていただいている「手延べ麺 蕎麦風味」は、その名前の通り、手延べ麺であることを大事にした蕎麦です。

一口をツルツルっと、勢いよく食べることが、手延べ麺の美味しさを味わうには大事だと思っておりまして…

鴨せいろそばに、うちの蕎麦はよく合っていると、私は思います!

毎日のように、手延べ素麺をつくっていて、もちろんその素麺を食べることも多いのですが、その食べ方は普通の「冷やし素麺」がほとんどで、時々、夕飯のお味噌汁がにゅうめんになるくらいです。

自分たちがつくる素麺がこんな風に、色合いも味わいも豊かになって、多くの人が美味しく食べてくださっている。

そのこと自体がとても新鮮なことに感じられて、嬉しい気持ちになりました。

それと同時に、音更町の農家さんの想いを猛烈に共感する時間ともなりました。

そのほかにも、たくさんのお料理をいただきました。

実はお店をオープンされたときから存じておりまして、まもなくお店は5周年を迎えられます。

大変なご時世のなかでお店を始められたものと想像します。

インスタを拝見していると、どれも美味しそうな創作料理の数々とともに、ご夫婦の素敵な写真もいっぱいです。お二人がお店を切り盛りされている姿を見ても、ご夫婦二人三脚でがんばって来られたのだと思います。

そんなお店で弊社の素麺が少しでもお役に立てていれば、それはとても有り難いことです。

また必ず食べに行きますね。

まだ食べていない、一品一品、多彩な創作料理が沢山あります。どんなお料理なのか、今から楽しみです!

皆さまも神戸に、三宮にお越しの際は、ぜひ「鶏料理らんぷ」さんにお立ち寄りくださいませ。

「鶏料理らんぷ」

住所:兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5-3-5 グリーンシャポービルB1F

アクセス:(神戸市営地下鉄)三宮駅<東出口2>徒歩0分

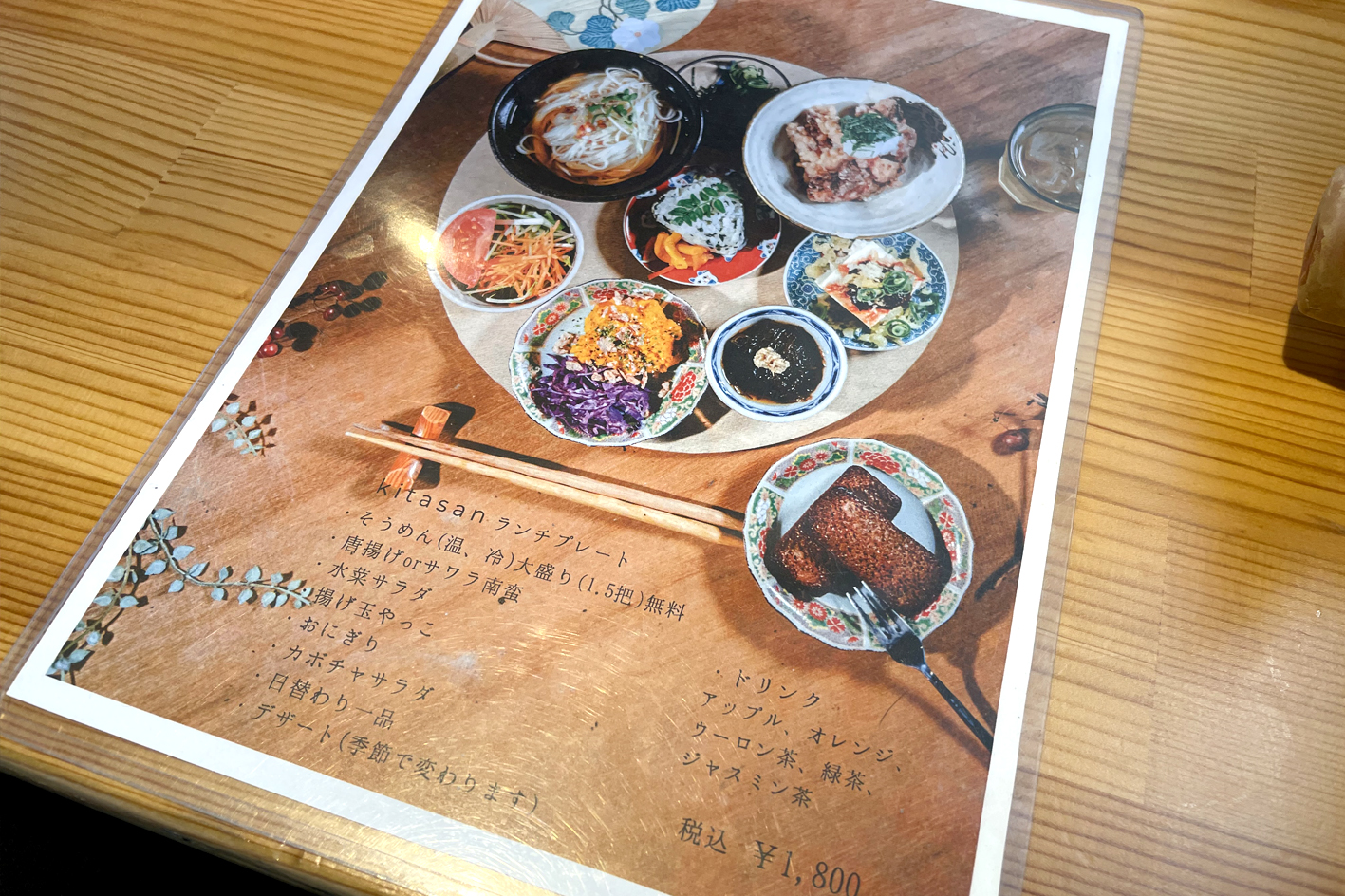

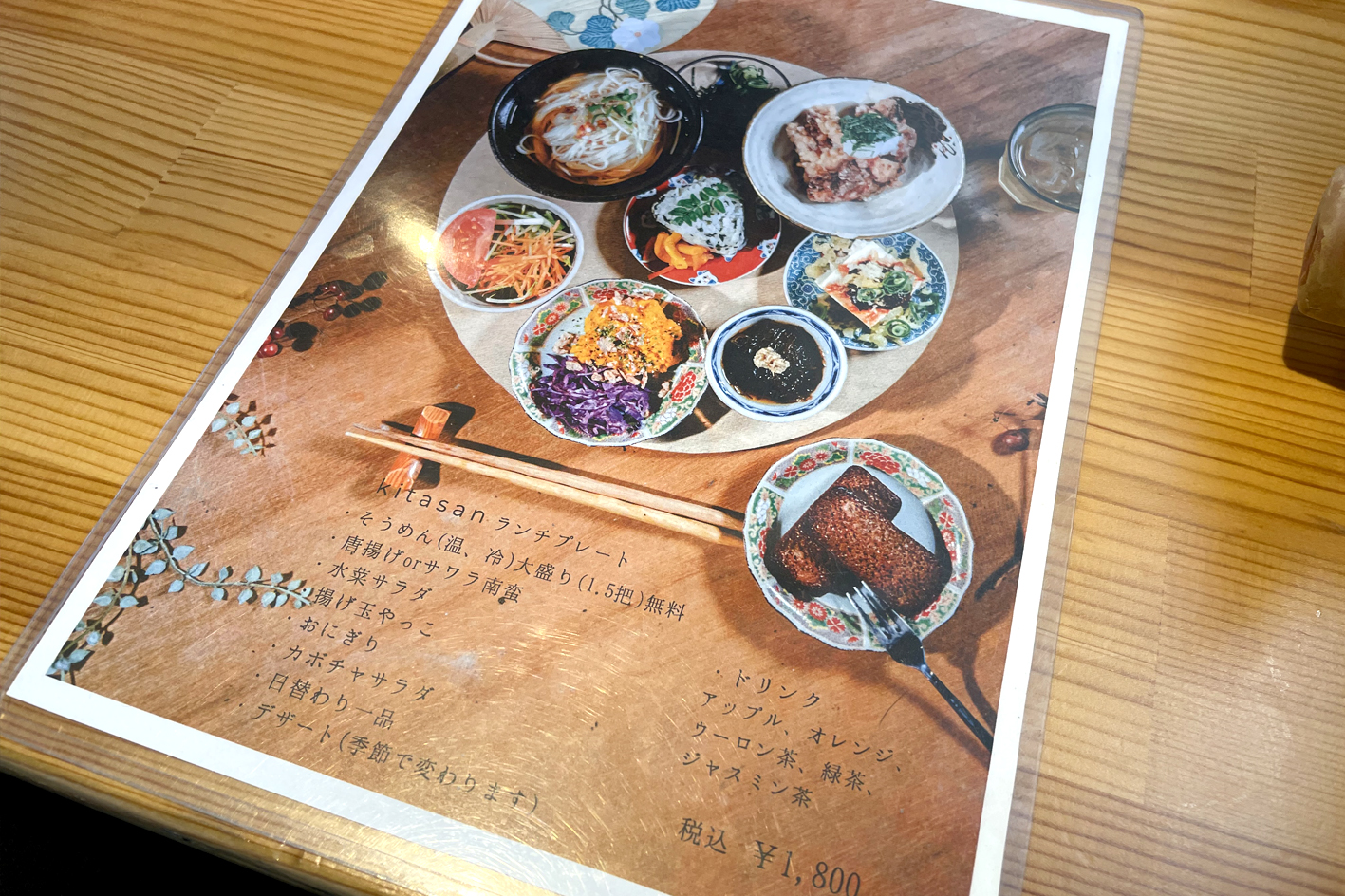

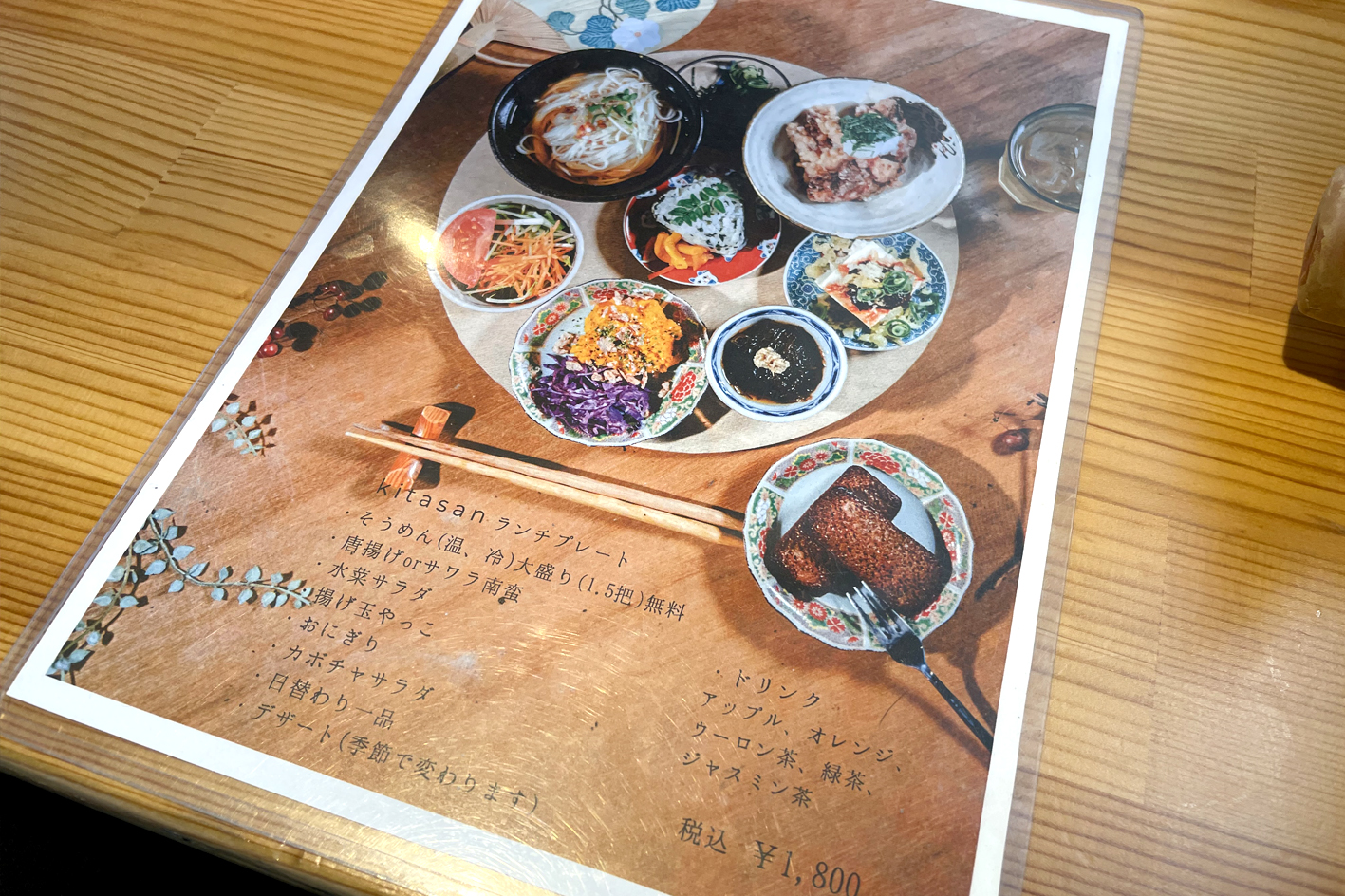

2軒目、「kitasan素麺」様

三ノ宮駅のすぐ近く、サンキタ通りにある「kitasan素麺」様。

伺ったのは、もうすぐランチタイムが終わる時間でしたが、ビルの6F、扉をくぐると店内はお客様でいっぱいでした。

足下には砂利と飛び石の小路がインテリアとなっていて、おそらく夜にはぐっと、“和”の雰囲気が深まるのではないかと思います。

いただいたのは、「kitasanランチプレート」です!

メインのお素麺の周りに、充実のサイドメニューの数々。

その見た目の華やかさを、写真におさめたくなります。

さっそく、お素麺からいただきました。

一口すすって、「これは美味い素麺や」。

素麺職人としてとにかく嬉しかったのは、麺が美味しく茹でていただけていたこと!

しっかりとしたコシのあるお素麺が、お出汁の利いた冷たいツユと一緒に、のどを通り抜ける…

細いお素麺は“ちょうどいい加減”に茹で上げるのが難しいので、当たり前のようで、これは実に有り難いことなんです。

一人前の量も多めといいますか、お素麺はツルツルっと一気に食べるのが美味しいので、これくらいの量があると嬉しいですね。

お素麺だけだと、どうしても栄養が偏ってしまいますし、ボリューム的にも物足りなく感じやすいものでしょうか。

お素麺のお店、「ランチに素麺」を食べられるところはまだまだ少ないですけど、

「kitasanランチプレート」はおかずも沢山で大満足です!

「大満足」と言いながら…そこは素麺なら何杯でもいける私、三代目。

もう一杯、追加で「梅八十スペシャル素麺」もいただきました!

「kitasan 素麺」

住所:兵庫県神戸市中央区北長狭通1-2-6白蘭ビル6F

アクセス:(JR)三ノ宮駅、(阪急・阪神電鉄)神戸三宮駅より徒歩1分

2軒様とも本当に美味しいお料理ばかりで、自分たちがつくった素麺がこうやって提供されているのか…というのを目の当たりにできました。

北海道音更町の農家さんが言っておられた「自分たちが作ったものを食べてくださる人の顔が見えることがしたい」というお言葉が、まさに北海道帰りお店に伺った際に胸に熱くなって思い出されました。

全く自分も同じことを考えているんだと、勝手にシンクロしたのを思い出します。

2025年は、本当にたくさんの出会いがありました。

2026年も、良い出会いとステキな時間を皆さんと共有できるように頑張ってまいりたいと思います。

どうぞ良いお年をお迎えください。

『お!いしい けんぶんろく』について

本ブログでは、色々な産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、様々な素麺の情報を発信できれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。

色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。

お!いしい けんぶんろくブログ

【お!いしい けんぶんろく】 Vol.71

メンコレ⑪/ひじきを練り込んだ麺の“深み”

いよいよ今年も終わりですね。

石井製麺所では年末ギリギリまで製麺する予定(なはず)ですが、思い起こせば今年は年始から本当に色々なことがありました。

皆さんはどんなことが思い出に残っていますか?

今年の振り返りについては次号のブログで書きたいと思っていますが、今年の日本の話題(?)はなんといっても大阪・関西万博ではないでしょうか?

皆さんは行かれましたか?

私は…行くことはできませんでした。

開催が製麺シーズンと被っていて、まさに製麺のハイシーズンでしたから、それどころではなかったのですが・・・。

実はその大阪・関西万博では、小豆島の食材も大活躍していたんです。

いつもお世話になっている池田漁協さんのキッチンカーも出店されていたのですが、そこで一緒に、小豆島産ひじきを使った「小豆島手延べひじき麺」が販売されていました!

お聞きした話によると「冷やしひじき麺」として、大変人気があったとか。

多くの方に「ひじき麺」を召し上がっていただけて、人ごとながらにとっても嬉しく感じます。

石井製麺所では、三代目が厳選した小豆島のおいしい特産品も販売中です。

小豆島の美味しいもので、皆さんの心も体も穏やかで健やかな毎日に繋がればと考えております。

来年もまた大阪・関西万博のように大きくて派手なことはできませんが、地道にコツコツと取り組んで行きたいと思います。

引き続きよろしくお願いいたします。

今回のブログでは、大阪・関西万博で大活躍の「ひじき麺」の「ひじき」について調べてみました。

ぜひご一読ください。

石井製麺所でも「小豆島手延べひじき麺」を販売しておりますので、ご興味いただけましたらぜひ。

【目次】

① 昔も今も神へのお供え物に!日本人に欠かせない食材・ひじき

② ひじきはミネラルや食物繊維が豊富な健康食材!

③ 工業、医療、農業にも!ひじきの活用法いろいろ

④ 和洋問わず、家庭料理に大活躍!日本のひじき料理

⑤ 世界のひじき事情と、韓国のひじき料理

⑥ ひじきを練り込んだ麺あれこれ

⑦ 《美味しい素麺》小豆島手延べひじき麺 編

① 昔も今も神へのお供え物に!日本人に欠かせない食材・ひじき

日本近海には1,500種以上の海藻が自生しており、そのうち約50種類が食用とされているそうです。

海藻は、「緑藻類」「褐藻類」「紅藻類」の3種類に大きく分類され、ひじきは「褐藻類」です。

赤系と青系の光を吸収して光合成するクロロフィルaという色素や、青緑色を吸収するフコキサンチンという色素を持っており、緑色・橙色・黄色・赤色の光を吸収しないため、それらの色素が混ざり合って褐色に見えるそうです。

ひじきはホンダワラ科ヒジキ属の海藻で、北海道南部から九州南端まで、日本海側の一部を除く広い範囲の岩場に生息しています。

旬は3~5月で、1メートルほどに伸びた株を再び生えてくるよう根を残して刈り取るそうです。

多くは乾物として一年中出回ります。

ひじきは日本人にとって非常に歴史の古い食材であることが、縄文時代や弥生時代の発掘物から分かっています。

貝塚からは腐りやすいためか海藻は出土していませんが、貝類のエサとなる海藻も食用されてきたと考えられます。

高知県の龍河洞遺跡では、多数の貝殻に混じり、ひじきとみられる海藻が付着した土器片が見つかっています。

奈良時代には、神への供えもの「神饌」として使用され、支配階級の人々が食していました。

平城京から発掘された木簡に、当時の調(税金の一種)として海藻が時の朝廷に献上されていたことが記されています。

伊勢神宮では現在でも2日に1度の割合でひじきをお供えしているそうです。

平安時代中期の法聖書「延喜式」に朝廷への貢納品として選ばれたことが記されており、これが最古の記録とされています。

江戸時代には、寛永20年(1643年)に書かれた料理書「寛永料理物語」に、ひじきの調理法が「にもの、あへもの」と記され、当時すでに現代と同じような料理法で食べられていたことが分かります。

寛政年間(1789年〜1800年)には「伊勢ひじき」が名産として江戸で販売されるようになり、一般庶民も食するようになりました。

古くから食べられてきたひじきですが、生育環境の変化や漁獲者の減少により国内生産量が減少しており、現在国内で流通しているひじきの約9割が韓国・中国産の輸入品で、約1割が国内産とのことです。

国産ひじきは100%天然もので、国内の産地として有名なのは三重県・愛媛県・長崎県・大分県です。

海域によって芽の長さや食感、色合いが異なるそうです。

ひじきは陸上の植物でいうと、茎(幹)の部分から芽(枝葉)が出ているような状態で生息しています。

加工の工程で茎からとれてしまう芽の部分が「芽ひじき」で、茎の部分が「長ひじき」となります。

芽ひじきは細く小さいため短時間で戻せて手軽に調理できます。

長ひじきは太く長く、もちもちした食感で食べ応えがあります。

1本のひじきの原藻から採れる割合は、芽ひじきが約8割、長ひじきが約2割だそうです。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

<参考サイト>

・ひじき: 国産は貴重品!家庭料理に出番が多数 黒さ際立つ素朴な海藻

https://www.nippon.com/ja/japan-topics/c15307/

・日本ひじき協議会 – ひじきの歴史

https://www.hijiki.org/trivia-history/

・伊勢ひじき本舗 ひじきについて

https://www.hijiki.jp/about/

・ひじきの主な産地

https://www.kurakon.jp/ency_hijiki/01.html

② ひじきはミネラルや食物繊維が豊富な健康食材!

ひじきは栄養価の高い食材です。

日本の国土はカルシウム質が少なく、水や農作物だけでは充分なカルシウムを補給することができなかったため、先人たちは海からの収穫物でカルシウム不足を補ってきました。

内陸部では新鮮な魚貝類の入手が難しく、保存に適した海藻が食べられるようになったと言われています。

ひじきには、カルシウムや食物繊維、マグネシウムなどが豊富に含まれています。

カルシウムは骨の成長や骨粗しょう症予防に重要な栄養素です。

ひじきは海藻類の中でもトップクラスのカルシウム含有量で、乾燥ひじき100gあたり1000mgと、牛乳の約9倍含んでいます。

食物繊維は、腸の活動を活発にし、体内の脂質や糖、ナトリウムなどを吸着して排出する働きを持ち、便秘予防、血糖値の上昇抑制、血中コレステロール値の低下に役立ちます。

食物繊維は、ひじきには100g中51.8g含まれ、ゴボウの約10倍に相当します。

マグネシウムは、酵素の働きをサポートし、循環器系の健康を維持する必須ミネラルです。

そのほか、貧血予防に役立つ鉄分や、むくみ解消や高血圧予防が期待されるカリウム、新陳代謝を促す甲状腺ホルモンの合成に欠かせないヨウ素なども豊富に含まれています。

ただしヨウ素の過剰摂取は健康に影響を及ぼす場合があるため、食べすぎないようにしましょう。

また、比較的高い濃度で無機ヒ素を含むことからひじきを食用としないよう制限する国もありますが、農林水産省によると、乾燥ひじきを水で戻し水洗いすることで5割程度減らせるそうです。

ゆでこぼしすれば9割減に。

食品を通じたヒ素摂取が健康に影響を及ぼした例もこれまでになく、毎日大量にひじきを食べない限り問題はないとのことです。

中国の伝統的な医学「中医学」によると、ひじきには余分な水分を排泄し、熱をとり、血を補う作用があり、貧血や脱毛、肌の乾燥を予防すると考えられています。

体を冷やす性質を持ち、しこりや痛み、しびれなどにも利用されますが、冷え性や下痢など身体が冷えている人は控えめにするのが良いそうです。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

<参考サイト>

・Weathernews – カルシウムが牛乳の9倍?旬を迎えているひじきの栄養効果

https://weathernews.jp/news/202502/250235/

・ふるなび – ひじきに含まれる栄養素は?効能や食べる際の注意点も解説

https://furunavi.jp/discovery/knowledge_food/202407-hijiki/

・クラシエ – ひじき|薬膳食材図鑑

https://www.kracie.co.jp/kampo/kampofullife/yakuzen/ingredients/hijiki.html

・薬膳ごはん 横浜 胡桃の庁 – ひじきの効能 3つのポイント

https://yakuzen-school.net/archives/81947

③ 工業、医療、農業にも!ひじきの活用法いろいろ

9月15日は「ひじきの日」です。

栄養豊富な食材として親しまれるひじきを、もっと食べて健康に長生きしてほしいとの願いを込めて、三重県ひじき協同組合が昭和59年(1984年)に制定したそうです。

また翌年より「ひじき祭り」として、周辺市町村の福祉関係や敬老会等に伊勢ひじきを寄贈し、伊勢おかげ横丁で観光客に伊勢ひじきやパンフレットを無料配布しているとのことです。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

ひじきをはじめとした海藻は、そのまま食べる以外にも様々な用途で活用されています。

海藻から抽出された成分をアルギン酸ナトリウムなどに精製し、カルシウムと結合することでゼリー状に固まる性質を利用して、アイスクリームやチーズ、ヨーグルト、プリン、ゼリーなどの安定剤として使用しています。

また工業用として、農薬や糊、塗料などを固めるために使われます。

医療では、薬の錠剤を固めるのに使用されるほか、カプセルの材料としてや、歯型をとるためなどにも使われます。

また、高血圧症や甲状腺肥大症の予防薬や治療薬に使われています。

農業や園芸の場でも活用されています。

カリウムなどのミネラル分が豊富な海藻は、古くから海岸地域で田畑の肥料として使用されてきました。

現代でも、海藻エキスが植物成長促進剤として、花芽分化、果実肥大、老化抑制などに役立てられています。

また、ひじきを戻した水には窒素分やカルシウム分が含まれており、家庭菜園の肥料として利用することができるそうです。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

<参考サイト>

・カネリョウメディア – 想像もつかないところで使われている海藻

https://www.kaneryo.co.jp/media/seaweed/1943/

・海藻とはどんなもの?種類や海草との違いから多彩な利用方法まで

https://erecipe.woman.excite.co.jp/article/E1597146281394/

④ 和洋問わず、家庭料理に大活躍!日本のひじき料理

ひじきを使った料理の定番と言えば、大豆、ニンジン、油揚げなどと一緒に甘辛く煮た「ひじきの煮物」ではないでしょうか。

他にも炊き込みご飯やおから、卵焼きに入れるなど、家庭料理に活躍する食材です。

くせのない味わいと高い栄養価から、和食以外にも、サラダに入れたり、ハンバーグの具に混ぜたり、パスタに入れたり、ユニークなところでは蒸しパンやマフィン、パウンドケーキなど、幅広いメニューに使われています。

地域の特色を反映した郷土料理もあるようですので、いくつか調べてみました。

【じゃがいもとひじきの煮物】(山梨県)

ひじきを油で炒めてからジャガイモを加え、砂糖・醤油・みりんで煮る。

富士山信仰に関連し、御師(富士講の信者をもてなす人)が山開きの7月1日にふるまった料理。

「山のもの」と「海のもの」を合わせ、開山を祝う意味が込められている。

現代でも山開きの日に食べるほか、庶民の家庭料理として、特に新ジャガイモが出回る5月~10月に多くつくられる。

【ひじきごはん】(大分県)

良質なひじきの産地である津久見市で親しまれてきた郷土料理で、炊き込みご飯の一種。

ゴボウ、ニンジン、干しシイタケ、じゃこ天やさつま揚げなどを炒め煮にし、炊いたご飯に混ぜ合わせる。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

<参考サイト>

・じゃがいもとひじきの煮物 山梨県

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/jagaimo_to_hijiki_no_nimono_yama_nashi.html

・おうちで海ごはん「ひじきごはん」

https://oita.uminohi.jp/report/%E3%81%8A%E3%81%86%E3%81%A1%E3%81%A7%E6%B5%B7%E3%81%94%E3%81%AF%E3%82%93%E3%80%8C%E3%81%B2%E3%81%98%E3%81%8D%E3%81%94%E3%81%AF%E3%82%93%E3%80%8D/

⑤ 世界のひじき事情と、韓国のひじき料理

日本で一般的に食されるひじきは、他の国ではあまり一般的ではないようです。

もともと英語圏では海藻を食べる文化がほぼなかったそうですが、アメリカでは1960年代から「ひじき」という言葉が広く使われはじめ、マクロビオティック運動の影響を受けて、日本から輸入された乾燥ひじきがアジア系アメリカ人の食料品店などで扱われるようになったとのことです。

1970年代には日本食レストランの増加に伴い、アメリカでひじきを食べることも増えたそうです。

調べてみると韓国料理でひじきを使ったものがいくつかありましたので、紹介します。

【トッパプ(ひじきご飯)】(韓国)

全羅道の海辺や島に住む人々がよく食べる、ひじきを入れて炊いたご飯。

細かく刻んだキムチを混ぜて食べたり、ニンジンの千切り、豆腐、明太子をひじきと一緒に入れてご飯を炊いたりもする。

【トンナムルムッチム(ひじきの和え物)】(韓国)

「ムッチム」は和え物のこと。

ひじきを戻し水気を切って、醤油、砂糖、粉唐辛子、ごま油、すりごま、おろしニンニクなどで和える。

好みでコチュジャン、魚醤、酢などを入れたり、スライスしたタマネギや生唐辛子、ネギのみじん切りを入れたりすることも。

【ひじきの豆腐和え】(韓国)

ひじきを戻し水気を切って醤油とみりんで和えたものに、水気を切った豆腐を粗くつぶしながら加え、白ごまを入れて和える。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

<参考サイト>

・【欧米にない食文化】外国人は日本の“ひじき”をどう思う?

https://yukashikisekai.com/?p=109894

・トッパプ(ひじきご飯)

https://japanese.visitkorea.or.kr/svc/contents/contentsView.do?vcontsId=181429

・ムッチム 和え物

https://www.moranbong.co.jp/hanshoku/gourmet/detail/10960.html

・ひじきの豆腐あえ韓国風|松田美智子の季節の仕事

https://tennenseikatsu.jp/_ct/17771375

・韓国料理店に負けないレシピ – ひじきキムチレシピ

https://kankoku-ryouri.jp/tokimt/

⑥ ひじきを練り込んだ麺あれこれ

ひじきを練り込んだ麺について調べてみましたが、あまりたくさんは見つけられませんでした。

石井製麺所でも「小豆島手延べひじき麺」をご提供しておりますが、他社様でも蕎麦のような色合いのヘルシーな素麺がありましたので、紹介します。

【ひじき麺】(長崎県╱荒木商会)

五島・対馬など長崎県近海で採れた良質なひじきを使ってつくった麺。

つるっとしたのど越しともちもちした歯ごたえが楽しめる。

・長崎県大村発 磯仕立てひじき麺【合資会社荒木商会】

http://www.infomart.co.jp/foods/specialty/20121204_f.asp

【ひじき麺】(岡山県╱宮田製麺)

食感のアクセントになるよう少し粗めの粒にしたひじきを、生地に練り込んでつくった素麺。

手延べならではのつるっとした食感と、ほんのり広がるひじきの香りが楽しめる。

・宮田製麺株式会社 ひじき麺

http://oisiisoumen.com/shopdetail/009000000001/008/Y/page1/price/

【ひじき麺】(小豆島╱ナガセ)

小豆島産ひじきを、北海道産小麦100%の生地に練り込んだ麺。

湯がいた後に水で洗う必要がなく、スープ附属で手軽に温かい麺が楽しめる。

もちもちとした仕上がりで、贈答用にも。

・ひじき麺 自宅用10食セット

https://nagase.shop-pro.jp/?pid=43688195&csid=2

⑦ 《美味しい素麺》小豆島手延べひじき麺 編

小豆島の海の香りがひろがる手延べ麺。

小豆島で採れたひじきを粉末加工して練り込んでいます。

小豆島の池田漁協と協同で開発した手延べ麺で、海に囲まれた小豆島らしさを大切にした石井製麺所のこだわり麺です。

温かいお出汁にもよくあう太麺仕上げです。

『お!いしい けんぶんろく』について

本ブログでは、色々な産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、様々な素麺の情報を発信できれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。

色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。

お!いしい けんぶんろくブログ

【お!いしい けんぶんろく】 Vol.70

こまめのまめ知識/秋の小豆島観光について研究してみる

暑い暑いと思っていたら秋。

もうすぐ冬ですが。。。

製麺所付近から見える寒霞渓の山々も濃い緑色から鮮やかな紅と黄に染まり、穏やかな秋の装いです。

先日のブログ「オリーブについて研究してみる」の中でも触れたように、島内では寒霞渓が紅葉し始めるとオイル用に搾るオリーブの実の収穫が本格化してくるようです。

先日、ご縁をいただき小豆島土庄町にある「社会福祉法人 ひまわり福祉会」の「就労継続支援B型事業所 ひまわりの家」さんが主催される「オリーブ収穫祭」に参加し、施設利用者さんと一緒になって熟したオリーブの実の収穫体験をさせていただきました。

オリーブ農家さんの取材はしましたが、実の収穫をするのは初めてのことで、エプロンと呼ばれる大きなポケットの付いた前掛けを腰あたりに巻き、オリーブの枝から一粒一粒見よう見まねで実を採り、ポケットに入れていきます。

ポケットがある程度いっぱいになると、他の方が収穫されている実と一緒にカゴに移していきます。

そのカゴがある程度いっぱいになってくると、今度は施設利用者の皆さんが一粒一粒丁寧に選別されていきます。

肌寒い中でしたが、皆さん黙々と自分の仕事をこなしておられ、私も夢中になって実をもいでいました。

今年はキレイな実が多いとお聞きしていましたが、やはりそれでも炭疽病などで傷ついた実も多く、素麺づくりとは勝手の違う作業に集中力を発揮!

何とか1本の木の実を採ることができました。

ずっと上を向いた立ちっぱなしの作業でさすがに疲れますが、農家さんはこのような大変な作業をほぼ一日中、9月から続けておられるのですから、想像を絶するしんどさです。

石井製麺所でもオリーブオイルを使用していますが、これまで以上に感謝の気持ちを込めて使わせていただきたいと思います。

収穫体験の終了後には皆さんと一緒に、ちゃんこ鍋をいただきました。

施設指導員のTさんがつくる本格ちゃんこ鍋。

それもそのはず、Tさんは元大学相撲部員なんだとか。

「先輩に厳しく(ちゃんこ鍋を)仕込まれました!」とのこと。

具材には施設で育てた野菜が使われているそうで、とっても美味しくいただけました。

心から温まるちゃんこ鍋でした。

これでもう少しお天気が良ければ最高だったのに…と思いながらも、施設の皆さんが一所懸命に作業する姿に負けじと頑張りました。

さて、オリーブの収穫体験、実は小豆島オリーブ公園さんでも簡単ではありますが、開催されています。

秋の観光の目的のひとつに入れていただいてもいいんじゃないでしょうか。

収穫体験、とっても楽しいですよ。

秋の小豆島に来られた際には、この季節ならではの思い出にぜひ。

今回は、これまた素麺から少し離れたテーマ「秋の小豆島の観光」についてです。

11月9日で瀬戸内国際芸術祭2025が終了しましたが、小豆島の観光はここからが本番と行っても良いくらいたくさんの観光客の方がおいでになるようです。

11月22日からの三連休には、かなりの人出があったのではないでしょうか。

お天気も良くて、本当に気持ちの良い連休でした。

秋の観光シーズン本番には間に合いませんでしたが、小豆島の秋の見所をご紹介できればと考えブログで取り上げてみます。

ガイドブックには載っていないような(?)観光のヒントなどに繋がればとまとめてみました。

観光にはお土産物がつきものですし、オリーブ収穫のように体験もステキな旅先での思い出になると思います。

お土産に素麺を、体験に素麺の箸分け体験などもおすすめですよ。

石井製麺所では箸分け体験などは実施していませんが、工場に来られる方には直販することもありますので、事前にお声がけいただければできる範囲で対応をさせていただきます。

箸分け体験ができない分というわけではありませんが、小豆島観光のお役に立つ情報になれば幸いです。

旅の思い出に、素麺もぜひ!

【目次】

① 見所満載!小豆島で秋に人気の絶景スポット

② 小豆島ならでは?!お遍路と文学散歩

③ 結構注目されてます!映画のロケ地めぐり

④ 素麵の箸分けを体験してみよう!

⑤ 《美味しい小豆島の食財紹介》オリーブの実 新漬け 編

① 見所満載!小豆島で秋に人気の絶景スポット

香川県小豆島は、瀬戸内海に浮かぶ島々の中で2番目に大きく、1年を通じて穏やかな気候に恵まれたところです。

「小豆島」という地名が文字としてはじめて使われたのは日本最初の書物「古事記」で、10番目に国生みされたのが「小豆島(あづきじま)」と記されています。

「しょうどしま」と呼ぶようになったのは、鎌倉中期頃と言われています。

弘法大師の修業の場とされる小豆島八十八ヶ所霊場や、400年の伝統を有する手延べ素麺や醤油づくり、日本で初めて産業化に成功したオリーブ、風光明媚な景勝地や食にまつわる施設など、見所いっぱいの故郷です。

まずご紹介したいのは小豆島を代表する3つの絶景スポット。

秋(だけでなく一年中人気ですが)にもぜひ訪れてほしい、景勝地の魅力について。

【寒霞渓(かんかけい)】

小豆島を知らない方でも寒霞渓はご存じの方も多いのではないでしょうか。

小豆島のほぼ中央に位置する寒霞渓は、約1300万年前の火山活動によりできた岩塊が長い年月をかけて作り上げた、日本三大渓谷美のひとつに数えられる絶景で、昔から有名な景勝地です。

奇岩の渓谷美として知られる寒霞渓は日本書紀にも記述があり、元々は鉤懸山(かぎかけやま)、神懸山(かみかけやま)などと呼ばれていたが明治11年(1878年)に儒学者の藤澤南岳により寒霞渓と命名されたそうです。

その後、多くの地元の方々の尽力により景勝が守り継がれていくなかで、その高い観賞上の価値が認められ大正12年(1923年)に国の名勝に指定、昭和9年(1934年)に日本で最初の国立公園(瀬戸内海国立公園)の代表的な景勝地として指定されたとのことです。

11月中旬~12月上旬の紅葉シーズンは、全国各地からたくさんの観光客が集まります。

団体のお客様がいらっしゃるとロープウェイの乗車はそちらが優先されることもあるのでご注意を。

どうしてもツアーの時間やバスの時間などがあり、こればかりは致し方ありませんね。

ロープウェイから美しい溪谷と瀬戸内海の素晴らしい景色を一望できるほか、片道約1時間の登山道も整備され、体力に合わせてハイキングも楽しめます。

寒霞渓には表12景、裏8景と呼ばれる登山道があり、小豆島最高峰の星ヶ城へ続く道もあります。

登山道からは、長い年月によって創りだした奇岩怪石の表情や自生した植物を間近で観察することができます。

体力に合わせて上りはロープウェイ、下りはハイキングというコースもおすすめです。

時間のある際には、ぜひ楽しんでいただきたいものです。

実は寒霞渓付近には、県のレッドデータブックで絶滅危惧種に指定されている「ヤハタマイマイ」という大型カタツムリがいるそうです。

とても貴重なカタツムリで採種すると罰せられるそうですから、優しく見守ってくださいね。

自然豊かな場所ですので、どこでもそうですが、自然を大切にしていただけると地元民としても大変嬉しいです。

もちろん車で山頂付近まで登ることもできますし、道中には「美しの原高原 四方指展望台」や「星ヶ城跡 」もあり、見所たくさんですよ。

写真は、寒霞渓山頂付近から石井製麺所のある方面を眺めた風景。

【道の駅 小豆島オリーブ公園】

内海湾を眺める小高い丘の上にある「道の駅 小豆島オリーブ公園」。

オリーブの故郷・ギリシャをイメージし、約2000本のオリーブの木と120種のハーブが植えられています。

オリーブオイルをブレンドしてオリジナルオイル作りを体験できるほか、オリーブの旬である10⽉下旬〜11⽉末頃には、オリーブ収穫体験が楽しめます。

このブログを書き終える頃には終わっていると思いますが、毎年開催されているようですので、来年はぜひ収穫体験を。

この季節ならではの新漬けオリーブは、ぜひ味わってほしい逸品です。

初めて来られる方には少しわかりにくいかもしれないのですが、「道の駅 小豆島オリーブ公園」と「小豆島オリーブ園」は別物です。

お隣同士ではあるのですが、「道の駅 小豆島オリーブ公園」さんは、一般社団法人小豆島オリーブ公園が運営されるところで、小豆島でのオリーブ栽培の歴史に触れたり、世界のさまざまな品種のオリーブ樹を見たりすることができます。

またお土産物も充実しており、景色と「魔女の宅急便ごっこ(ほうきにまたがって主人公のキキのポーズで写真を撮る)」、お買い物や食事もできるので、小豆島観光のルートには必ず入れておいた方が良い観光地です。

風車のある小高い丘からの眺めはのんびりした時間が流れているようで、最高ですよ。

またあまり知られていませんが、オリーブ公園内にはロッジ「オリベックスうちのみ」という宿泊施設もあり、内海湾を眺めながらのんびりとできるんですよ。

隣の施設の「サン・オリーブ」ではお風呂にも入ることができます。

遊んで、泊まって、お風呂に入れて、勉強もできて、食事もでき、時にはイベントもやっているので、一日居ても退屈しない、そんな場所だと思います。

ちなみに「小豆島オリーブ園」さんは、株式会社オリーブ園さんの施設です。

こちらでもお土産やお食事ができるのはもちろん、小豆島で始まったオリーブ栽培の記念樹「小豆島オリーブ原木」があります。

「小豆島オリーブ園」と「道の駅 小豆島オリーブ公園」はお隣同士で歩いて往き来できるので、一緒に訪ねたい場所です。

あと、「道の駅 小豆島オリーブ公園」内には、実写版映画「魔女の宅急便」で使用された『グーチョキパン屋』 のロケセットをそのまま使用して、映画の世界観を楽しむように ハンドメイドのフラワーアクセサリーと雑貨を販売するお店がオープンしています。

丘の上のギリシャ風車は日没後2時間ライトアップされているそうです。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

【エンジェルロード】

1日2回、引き潮の間だけ現れる、島から島へ歩いて渡れる砂浜の道。

干潮時間の少し前からのんびり眺めていると見る見る白い砂浜が現れて、さっきまで対岸だった島と陸続きになり、歩いて渡ることができるようになります。

大切な人と手をつないで渡ると幸せになれるという言い伝えがあり、恋人たちの聖地としても知られています。

渡る手前の弁天島を登ると「約束の丘展望台」があり、エンジェルロードを背景に幸せの鐘を鳴らすことができます。

日によって出現する時間が異なるので、来場前に時間をしっかりご確認ください。

また、天候や潮位によりずれが生じることもあるのでご注意ください。

見所のおすすめ時間は、干潮時の前後1時間!

エンジェルロードを渡ることができるのは干潮時間の前後3時間なのですが、干潮時間の前後1時間は、細くて美しい白砂浜をとてもキレイに見ることができます。

特に夏には人気のスポットですが、目の前の(有料)駐車場への入口は大渋滞。

少し歩きますが無料の駐車場も周囲にはたくさんあるので、そちらもおすすめです。

また、近くには「小豆島霊場第58番 西光寺」や「迷路のまち」と呼ばれる場所、「世界一狭い海峡 土渕海峡」に加えて、いろいろなお店もあるので買い食いしながら、のんびり散策するにも楽しい所ですよ。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

<参考サイト>

・小豆島 旅ナビ

https://shodoshima.or.jp/

・うどん県ネット 小豆島

https://www.my-kagawa.jp/shodoshima

・寒霞渓の魅力

https://www.kankakei.co.jp/miryoku/

・寒霞渓ロープウェイ

https://www.kankakei.co.jp/

・道の駅 小豆島オリーブ公園

https://www.olive-pk.jp/

② 小豆島ならでは?!お遍路と文学散歩

「小豆島八十八ヶ所霊場」は、弘法大師が修行の場としていた歴史を持つ、全行程約150kmの霊場です。

山谷や自然の地形を利用した山岳寺院があるなど、起伏に富んでいるのが特徴だそうです。

6泊7日をかけて歩くお遍路さんが多いそうですが、1泊2日ずつ4回に分けて回るコースや、自転車や車を使ったモデルコースも紹介されています。

自由律俳句で有名な尾崎放哉が、人生最後の8カ月を過ごした札所もあるそうです。

【八十八ヶ所霊場めぐり】

秋は涼しく歩きやすい季節で、紅葉の景色を眺めながら霊場めぐりができます。

他の地域の霊場と比べて、歩ける状態で保全されている昔からの遍路道が多いのが特徴です。

第14番札所「清瀧山(きよたきさん)」は、小豆島八十八ヶ所の中でも最高峰で、絶景を堪能できます。

本堂前に横たわっている「金剛触菩薩」に触れると、心身の悩みにご利益があるとのことです。

第54番札所「宝生院(ほうしょういん)」の境内には、応神天皇お手植えによるものと伝わる、樹齢約1600年超の真柏(しんぱく)の巨樹があります。

第72番札所「瀧湖寺奥之院笠ヶ瀧寺(りょうこうじおくのいんかさがたき)」は山岳霊場で、そそり立つ断崖絶壁に本殿があります。

険しい岩肌を鎖づたいに登り、本殿の入口にあたる「幸せくぐり」と呼ばれる岩穴をくぐると、汚れが落ち生まれ変われると言われています。

昔は各集落にお遍路宿がたくさんあったそうです。

現在ではお遍路宿のほか、小豆島霊場協会会員となっている旅館やホテルもあり、お遍路体験ができるツアーなども用意されていますよ。

【尾崎放哉ゆかりの地】

前述した「エンジェルロード」近くにある第58番札所「西光寺」は、「咳をしても一人」など多くの自由律俳句を遺した尾崎放哉が「奥の院南郷庵(みなんごあん)」の庵主としてその人生最後の8カ月を過ごしたところです。

当時の南郷庵を復元して建てられた記念館では、句稿や書簡、写真など貴重な資料や句碑を見ることができます。

その「西光寺」の門前では、春と師走の年二回、弘法大師の縁日である21日に「大師市」が開催されています。

多くの出店や餅投げもあって、日曜日と重なる日には多くの人出があるそうです。

今年は12月21日(日)なので、出店者も多くいらっしゃるかも知れませんね〜。

境内にはご神木として樹齢250年以上といわれる大銀杏があり、黄金色に紅葉した姿は一見の価値があるといわれます。

種田山頭火もこの木を俳句に詠んでいるそうですよ。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

<参考サイト>

・小豆島八十八カ所めぐり

https://reijokai.com/

・小豆島おへんろ

http://ohennro.com/

・小豆島 尾崎放哉記念館

http://ww8.tiki.ne.jp/~kyhosai/index.htm

③ 結構注目されてます!映画のロケ地めぐり

海や山、美しい自然や絶景が豊富な小豆島は、映画やドラマなどのロケ地に選ばれることも多く、知る人ぞ知る名所が脚光を浴びて聖地になることもあります。

秋とは関係ありませんが主な映画とそのロケ地について、調べてみました。

【二十四の瞳】

小豆島といえば「二十四の瞳」を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。

原作は小豆島出身の壺井栄の小説で、岬の分教場に赴任した新米教師と12人の生徒の物語です。

これまでに2回映画化、8回ドラマ化されています。

ロケ用オープンセットを改築したものが「二十四の瞳映画村」となっており、見て楽しむのはもちろん、「給食セット」が食べられるカフェや、オリーブ製品やつくだ煮、素麺など小豆島の特産品が買えるショップなどもあります。

「二十四の瞳」の撮影現場には昔懐かしい風景があって、今はさまざまな施設もありご年配の方からファミリーまで1日居ても楽しめるスポットですよ。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

【魔女の宅急便】

実写版「魔女の宅急便」のロケ地に選ばれたのが小豆島です。

穏やかな気候でオリーブ畑や港町、風車のある風景が、原作の雰囲気にぴったりだったようです。

島を見渡す絶景は寒霞渓で、グーチョキパン屋の舞台になったカフェは、撮影に使われたセットが「道の駅 小豆島オリーブ公園」に移設され雑貨店となっています。

「道の駅 小豆島オリーブ公園」近くの丘の上に建つ風車小屋の前で、「主人公キキ」のようにほうきにまたがった姿を撮るフォトスポットとしても人気です。

ほうきは「道の駅 小豆島オリーブ公園」内の施設で無料で貸し出してくれています。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

【八日目の蝉】

角田光代のベストセラー小説を映画化した「八日目の蝉」の舞台が小豆島です。

主人公の女性が働いた素麺工場は「創麺屋」で、実際に見学や箸分け体験もできるそうです。

日本の棚田百選の一つである「中山千枚田」では、美しい「虫送り」のシーンが撮影され、伝統芸能である「中山農村歌舞伎舞台」のシーンも登場します。

虫送りは江戸時代ごろから島に伝わる伝統行事だそうです。

半夏生(夏至から11日目)の日に人々が火手(ほて)と呼ばれる竹の松明(たいまつ)を田にかざしながら畦道を歩き、害虫を退治して豊作を願ったそうです。

セミが鳴く夕暮れの中、参加者が 火手を持ち、「とーもせ、ともせ」と唱えながらあぜ道を歩き、神社まで向うとのこと。

しばらくは行事は途絶えていたそうですが、2011年公開の映画「八日目の蝉」の撮影で再現され、「虫送り」は毎年開かれるようになったんだそうです。

【からかい上手の高木さん】

マンガが原作で、アニメ、映画、ドラマになっています。

映画とドラマが小豆島で全編撮影されました。

いわゆる観光スポットの他にも、地元の中学校や書店、駄菓子屋などが聖地になっています。

土庄港にはアニメ版の情報発信基地「とのしょうBASE(ベース)」があります。

高松や姫路港から渡るフェリーにはアニメ「高木さん」のイラストがラッピングされている便もあって、船内では記念撮影ができるスポットもあるようです。

小豆島のあちこちが舞台となっているので、“聖地巡り”として多くの人が観光に訪れるほか、「高木さん」を車体にデザインしたいわゆる“イタ車”の集いなどもあるそうです。

写真は劇場版のオープニングでモチーフとなった「西光寺」さん。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

この他にも色々あるそうです。

また調べて第二弾(春くらい?)にご紹介できればと思います。

<参考サイト>

・ロケ地マップ 小豆島フィルムコミッション

https://shodoshima-fc.jp/?page_id=135

・小豆島観光 オリビアン小豆島

https://olivean.com/shodoshima/

・wikipedia 二十四の瞳

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E5%8D%81%E5%9B%9B%E3%81%AE%E7%9E%B3

・二十四の瞳映画村

https://www.24hitomi.or.jp/

・ドラマ&映画「からかい上手の高木さん」小豆島ロケ地マップ【聖地巡礼】

https://shodoshima.com/info/takagi-san-drama/

④ 素麺の箸分けを体験してみよう!

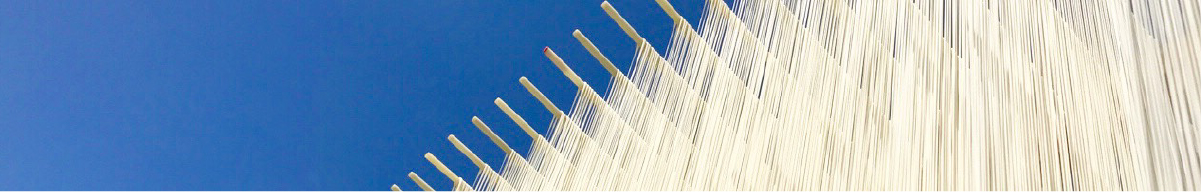

小豆島素麺の特徴は、特産の純正ごま油を塗りながら練った生地を、木の箸を使って極細の糸状になるまで丁寧に引き伸ばし、天日でじっくり乾燥させる、伝統的な手延べ製法でつくられることです。

天日干しするため、空気の乾燥している冬が素麺づくりの最盛期となります。

素麺を乾かす段階で、長い箸を使って麺がくっつかないように分ける「箸分け」の工程を体験できる製麺所や施設がいくつかありますので、紹介します。

残念ながら、石井製麺所では体験できません。

あしからずご了承ください。

【小豆島手延べそうめん館】

「道の駅 小豆島ふるさと村」にある、素麺の製造工程を見学することができる施設。

箸分け体験(有料)では、併設の食事処で素麺を食べることができます。

【なかぶ庵】

工場見学を含む箸分け体験(有料)ができます。

併設のお食事処では生素麺を味わえます。

半生そうめんが人気です。

【銀四郎麺業株式会社】

土庄港からすぐで、人気の製麺所さんです。

令和7年3月31日には、「小豆島そうめん御料理 別邸銀四郎」もグランドオープン。

勉強して体験して味で楽しめる…体験・見学コースは嬉しいお土産付きだそうです。

【丸善製麺】

明治創業の製麺所。箸分け体験や工場見学が無料でできるほか、細口素麺と中口素麺を食べ比べできるリーズナブルな試食もあります。

<参考サイト>

・小豆島島ナビ「楽しむ・素麺 箸分け体験」

https://shodoshima.or.jp/sightseeing/?c=2&pl=&con=17

⑤ 《美味しい小豆島の食財紹介》オリーブの実 新漬け 編

冒頭でも「ひまわりの家」さんのオリーブ収穫祭に参加させていただいた話を書きましたが、ここでは、彼ら彼女たちが育てたオリーブの実の新漬けのご紹介です。

オリーブの実は、渋くて苦くて、とても生のままでは食べることができません。

どんなにたくさん木に実がなっていても、烏さえ見向きもしません(汗)。

オリーブの新漬けとは、そんな渋くて苦味が多いオリーブの実を、収穫後しっかりとアク抜きをして、良い塩梅に塩漬けした「オリーブのお漬物」です。

実がたくさん穫れる小豆島ならではの味覚で、収穫したての今しか味わえない、まさに旬の味覚です。

この塩加減が絶妙に美味しいんですよ!

なかなか島外では認知度が低いようで、知る人ぞ知る特産品かもしれませんが、昨年は超不作なのもあり全然出回らず、石井製麺所でも少し販売させていただきましたがあっと今に売り切れてしまいました。

今年は、商品を仕入れるだけでなく、オリーブの実の栽培現場にお邪魔させていただき、使用される実が大切に収穫されるのを目の当たりにしてきました。

もう、愛おしさがあふれて仕方ありません。

もちろん商品には私の採った実は使われていませんが(オリーブオイル用の実だったので)、新漬け用の実も施設の皆さんが大事に育てて収穫したものです。

しかも、新漬け用の実はオリーブオイル用とは違い、ほとんど傷のないキレイな実のみを厳選して使用しているので、とても貴重なものなんですよ。

塩漬けなので、お漬物としてご飯と一緒に食べても良いですし、お酒のアテにも人気があるそうです。

一粒一粒大切にいただきたいところですが、美味しすぎてあっという間に無くなってしまうかもしれませんね。

他にもお米と一緒に炊くとちょっと贅沢なオリーブご飯に!

炊いてるうちにオリーブのオイルが影響するのか、ご飯もモチモチッと炊けるので、より一層ご飯を美味しく召し上がっていただけるのではないでしょうか。

オリーブの実をまるごといただけるので(タネがあるのでお気をつけください)、オリーブの美味しさと栄養価をそのまままるっと食べていただけます。

健康にも美容にも良いオリーブの新漬けは、オリーブオイルよりももっと健康に良いかもしれませんね!

小豆島の味覚をもっとたくさんの方に知っていただければと、石井製麺所でも今年は多めに販売させていただいております。

ぜひこの機会に、ご自宅用に、贈り物用にとご用命ください。

12月31日までの限定販売となっております。

また在庫がなくなり次第、販売を終了させていただきますので、お早めにご注文をお願いいたします。

《オリーブの実 新漬け》 https://141seimen.thebase.in/items/124788175

『お!いしい けんぶんろく』について

本ブログでは、新製品開発のためにデータベース的にいろいろな素材や成分について調べたものを綴ったものです。色々な食品やそれにまつわる産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、幅広く食品の知識を広げることができれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。

色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。

お!いしい けんぶんろくブログ

【お!いしい けんぶんろく】 Vol.69

こまめのまめ知識/⽇本の贈答⽂化について研究してみる

日頃の感謝としてお中元、お歳暮の時期には、いつもお世話になる方々に、贈り物を…と考えています。

贈り物にはいつも私が食べて美味しかったものを、ぜひ皆さまにも食べていただきたいとの想いで選んでいます。

また、先日の北海道へのお客様への訪問時の際にも心ばかりではありますが、手土産を用意いたしました。

しかし、このお土産、機会がある度に頭を悩ませるものでもあります。

自社の人気製品詰め合わせを…とも思いますが、せっかくですから小豆島の味覚の詰め合わせなどを考えるのですが、思い通りのものがなかなか見つかりません。

ということで、(手土産にしてはいませんが)贈答品にピッタリなものがあればな、との想いで石井製麺所でもギフト用の詰め合わせや商品のセットをご用意しています。

ギフトセットで人気のあるのはやはり「小豆島便り〈冬〉」です。

毎年多くのご注文をいただくセットです。

皆さまもご贈答の機会がございましたら、ぜひご用命ください。

間もなく冬用のご案内をDMでお送りする予定にしており、ちょっと前まではそのDMのためのギフトセットの内容についてあれこれと検討し、ご提供をいただく各お会社様にご相談を行っておりました。

今年も「お“いしい”通信」として、石井製麺所三代目が厳選させていただきました小豆島の美味しいものをあれこれとご案内させていただいております。

年々、商品数が増えており、ありがたいことにご注文数も増え、今年はさらに「お“いしい”もの」を追加してご用意しました。

ぜひぜひ多くの方に小豆島の味覚を知っていただく機会になればと思っております。

さて、今回のブログですが、毎年悩むギフトセットの中身のヒントになればと、少し引いた視点で「日本の贈答文化」についていろいろと調べてみました。

題して「こまめのまめ知識」。

今後もさまざまな視点でいろいろなことを調べて、このブログを読んでいただける皆さまの「ヒント」になるような、そんなお話を綴ってみたいと考えています。

そんな「こまめのまめ知識」の第一弾として、「日本の贈答文化」について調べてみました。

また、日本に限らず世界の贈答文化についても調べてまとめてみましたので、よければぜひご一読ください。

写真は、今年のお中元でお送りした(自分でも食べた)「長野県 竹風堂」さんの「栗強飯」です。

【目次】

① ご存じでしたか!?お歳暮、お中元の歴史と文化

② 贈り物は大切なコミュニケーション手段のひとつ

③ 「欲しい!」と思われる贈答品の代表格とトレンドは?

④ あっと驚く世界の贈答文化

⑤ 《石井製麺所のギフトセット紹介》手延べバラエティ〈冬〉セット 編

① ご存じでしたか!?お歳暮、お中元の歴史と文化

【お歳暮】

日本のお歳暮の起源は古く、室町時代の「御霊祭り(みたままつり)」と考えられています。

年の暮れから正月にかけて家族や親族が一堂に会し、先祖を供養する行事で、分家から本家へ、または嫁ぎ先から実家へお供え物として、お神酒のつまみになる塩鮭やするめ、数の子など海産物を贈っていました。

これらの供物を両親や親族、近所の人と分け合うことが一般的で、この風習が次第に発展し、年末の挨拶や感謝の気持ちを伝える贈り物として定着したそうです。

もともと「歳暮」は「年の暮れ」を意味する言葉で、俳句では12月の季語となっています。

江戸時代に入ると、武士が自分の所属する組合の組頭に准血縁の証として年末に贈り物をする習慣が根付いたそうです。

また、商人の世界では掛け売りの商売が広く行われており、お盆や年末に半年分の精算をする習慣があったことから、精算をする時に得意先にお礼のための贈り物をするようになったとのことです。

この商人の挨拶回りは「歳暮回り」と呼ばれ、それが「お歳暮」の名前の由来と考えられています。

本格的に盛んになったのは明治以降です。

東京や大阪などの大都市への人口集中にともない人々の交際範囲が拡大したこと、新しく生まれた百貨店で中元・歳暮の商品化が開始されたことなどにより、一般の人々にも風習が広まり、上司やお世話になった人にも贈り物をするようになりました。

昭和30年頃には、親しい知人や友人、遠く離れた親族などにも贈るという現在のようなお歳暮の形になったそうです。

現代のお歳暮には、1年間お世話になった人への感謝と、来年以降も良いお付き合いを続けたいという意味が込められており、地域により異なりますが11月下旬から12月初旬ごろまでに贈るのが一般的です。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

【お中元】

お中元は、古代中国の道教に起源を持ちます。

中国では旧暦で上元(1月15日)、中元(7月15日)、下元(10月15日)の「三元」が天の神様の誕生日として定められており、中元の日に神様にお供え物をした人は罪を赦されると信じられていました。

これが仏教の「盂蘭盆会(うらぼんえ)」という祖先の霊を供養する行事と結びつきました。

日本にも古来、1年を1月と7月で2つに分けて祖霊を祀る考え方があったことから、飛鳥時代に仏教とともに伝わった盂蘭盆会と結びつき、お中元が年中行事として定着していきました。

現代のように物を贈り合うスタイルになったのは、祖霊など神へのお供え物を、人々が共に食べる「供食(きょうしょく)」をするために配ったり贈ったりしたことが始まりとされています。

室町時代には、公家の間で夏に乾麺を贈り合う風習が生まれて広がっていった一方、庶民の間では健康と息災を祈って夏に親へ魚を贈る風習が広まっていきました。

江戸時代には乾麺を贈る風習が庶民にも広がり、魚に代わって素麺やうどんといった麺類が贈答品として重宝されるようになったそうです。

また、商人たちが決算期である夏と年末、取引先に感謝を込めて手ぬぐいなどの粗品を配ったことも、贈答の活性化につながりました。

明治時代には百貨店で贈り物を多く扱ったことから、中元の贈り物の風習が都市の人々や企業を中心に浸透していったと考えられています。

現代のお中元には、お世話になった相手への感謝の気持ちとともに、夏の暑さをねぎらい健康を祈る意味も込められています。

東日本では7月初めから15日頃まで、また西日本では旧暦に準じて8月初めから15日頃までに贈るのが一般的だそうです。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

<参考サイト>

・お歳暮の由来・起源とは?そのルーツから現代までの歴史を解説

https://shaddy.jp/seibo/manner/history/

・お歳暮とは?意味・由来・歴史・お歳暮とお中元の違い

https://edepart.sogo-seibu.jp/feature/wintergiftread1?srsltid=AfmBOor42yLYkTxsHLXGThbqSB2Eq3ZNLEtSTdd8ZXewK2yx_iNB0mc

・お中元の意味とは?由来や歴史・お歳暮との違い

https://edepart.sogo-seibu.jp/feature/f275500

・お中元・お歳暮はなぜ贈る?起源と歴史、現代のルールを知る

https://story.nakagawa-masashichi.jp/20654

② 贈り物は大切なコミュニケーション手段のひとつ

近年、日本の贈答文化は大きく多様化しています。

従来のお中元・お歳暮といった「フォーマルギフト」だけでなく、「のし」などの体系化したしきたりがない「カジュアルギフト」と呼ばれるものが増えてきました。

コロナ禍以降は、離れた家族や友人とのコミュニケーション手段として、ギフトを贈る文化がさらに活発になっています。

贈り物をする機会にはどのようなものがあるか、調べてみました。

【内祝い】

もともとは、お祝いごとを親戚や近所の人におすそ分けする意味だったが、現代ではお祝いのお返しという意味合いが強くなっている。

お祝いが届いてから1ヶ月前後で、もらったお祝いの3分の1〜半額(半返し)が目安とされる。

【結婚祝い】

食器・家電・旅行券など、夫婦の新生活に役立つものや共通の趣味に使えるものが良いそう。

「縁が切れる」に通じる刃物や、「苦死」と読める櫛など、縁起が悪いとされるものは避ける。

【引き出物】

本来は、結婚披露宴に出席したゲストへ感謝を込めて贈る記念品の意味。

現代では、ゲストからのご祝儀へのお返しの意味合いが強くなっている。

割れ物や刃物は避ける。

※写真はPhotoACより

【出産祝い】

消耗品の紙おむつや汚れやすいよだれかけ、母子ともに使えるスキンケアアイテムなど、

子育てに必要なものや産後のお母さんを労えるものが良いそう。

【入学祝い】

祖父母からランドセルや勉強机を贈ることが多い。

幼稚園から中学校までは子どもの両親の前で、高校生や大学生には子ども自身に贈るのが良いそう。

【成人祝い・就職祝い】

腕時計・財布・ボールペンなど、社会人として新生活を送るために役立つものや、ビジネスシーンで多く用いられるものを贈るのが良いそう。

※写真はPhotoACより

【新築祝い】

新居へ招かれた時に行うお祝い。

ストーブや赤い花など、火を連想させるものは避ける。

【快気祝い】

病気やケガが全快した際に、入院や療養中にお見舞いをもらった人やお世話になった人に対して、退院や完治の報告を兼ねて贈る。

お見舞いでもらった3分の1〜半額が目安とされる。

※写真はPhotoACより

【法事】

通夜・葬儀・告別式など、忌中にもらった香典へのお礼を「香典返し」と言う。

元々は四十九日法要が終わり一段落したところで、無事終わったという報告の意味合いも込めて贈るものとされてきたが、最近では金額のチェックや送り先の管理などの手間を省くため、葬式当日に香典返しを渡す「当日返し(即日返し)」が増えている。

香典返しには「不祝儀を後に残さない」という考え方から、使えば無くなる「消えもの」を贈るのが好ましいとされる。

お茶やコーヒー、海苔、お菓子のような食品類、石鹸や洗剤、タオルなどが定番で、今や一番人気なのは、軽くてかさばらず、好きなものを選んでもらえるカタログギフト。

逆に、生肉や生魚、お酒などの嗜好品、お祝いに使われる鰹節や昆布などはふさわしくないとされる。

※写真はPhotoACより

【引越挨拶】

旧居と新居それぞれの近所の人に、挨拶品として簡易なギフトを贈る。

タオルや洗剤などの消耗品や、日持ちするお菓子などが喜ばれる。

「引っ越し蕎麦」は江戸時代に始まった風習で、当初は餅や小豆粥が配られていたが、より低価格な蕎麦が配られるようになったとのこと。

「おそばに越してきました」「(蕎麦の麺のように)細く長くよろしくお願いします」との意味を込めた縁起物という説もある。

※写真はPhotoACより

【母の日・父の日】

「母の日」は毎年5月の第2日曜。

もともとはアメリカである少女が亡くなった母親を追悼するため、教会で白いカーネーションを配ったことから始まった。

日本へは明治時代の終わりごとに伝わった。

「父の日」は毎年6月第3日曜。

アメリカで父に感謝する日もあるべきだと牧師協会に願い出があったことから国民の休日となったそう。

【敬老の日】

毎年9月の第3月曜。

国民の祝日に関する法律(祝日法)では、「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う」日と定められている。

家族や親族が集まって食事会をしたり、プレゼントを贈ったりしてお祝いする。

【誕生日】

日本ではもともと「数え年」で年齢を数えており、お正月に一斉に歳をとっていたため、誕生日を祝う習慣はなかった。

昭和24年の法律制定により満年齢での数え方が普及して以降、個人の誕生日が祝われるようになった。

誕生日にケーキを食べる習慣は、古代ギリシャが発祥とされ、19世紀にアメリカに伝わり、日本には戦後に伝わったとされる。

【結婚記念日】

結婚記念日を祝うのはもともと欧米の習慣だったが、最近は日本でも1年目、10年目、20年目といった節目の年にお祝いする夫婦が増えている。

金婚式や銀婚式などの大きな節目の年には、親戚や友人を呼んでお祝いすることも。

※写真はPhotoACより

【バレンタインデー・ホワイトデー】

2月14日のバレンタインデーは世界的に知られているが、恋人や友人へチョコレートを贈るのは日本ならではの文化。

海外では、恋人同時や夫婦同士で贈り物をしたり、男性から女性へ贈ったりするなど、さまざまな習慣がある。

3月14日のホワイトデーは、「贈り物をもらったらお返しをする」という日本人ならではの習慣から生まれたとのこと。

※写真はPhotoACより

【クリスマス】

12月25日に行われる、「イエス・キリストの降誕祭」に由来する世界的なイベント。

キリスト教徒の多い国で盛大に祝われる。

クリスマスに子どもにプレゼントを持ってくる「サンタクロース」のモデルになったのは、キリスト教の聖人である聖ニコラウスとされる。

※写真はPhotoACより

【お土産】

旅行土産として菓子を周囲の人に配ることは日本では一般的で、アジア圏でもそのような習慣があるが、欧米では自分のために土産を買っても、親族や会社の人に土産を配ることはないそう。

日本の全国各地で地方銘菓が発達した背景に、旅行に行ったことの報告として各地の菓子を土産として配る文化があると考えられる。

※写真はPhotoACより

<参考サイト>

・「カジュアルギフト」とは。普通のギフトとはどう違う?

https://www.ringbell.co.jp/giftconcierge/5936

・ギフトの分類

https://www.gift-kenkyu.com/knowledge/5426/

・内祝いとは?内祝いの種類やお返しとの違いとは

https://shaddy.jp/shussanuchiiwai/manner/howto/?srsltid=AfmBOor5ANP8KdkvAG-4qsVnRyWj9oDHgNYxOPCwzvjylGTRlXth7uUc

・お祝いの名称と説明

https://www.naire-sikisai.com/info/celebration.html

・お祝い事での注意点は何がある?贈り物や式でのマナーなどを解説!

https://sandc-sapporo.com/column/celebration_precaution/

・香典返しを当日にするのはマナー違反?葬儀の際に当日返しを行った場合とオススメギフトを紹介します。

https://www.giftroom.jp/memorial/memorial-manners/koudengaeshi-touzitsukaeshi.html/

・香典返しの品物は何が良い?

https://www.kouden-gaeshi.jp/manner/koudengaeshi14.html#:~:text=%E9%A6%99%E5%85%B8%E8%BF%94%E3%81%97%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%81%E4%B8%8D%E7%A5%9D%E5%84%80%E3%82%92,%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%8C%E6%8C%99%E3%81%92%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

・引っ越しそばの豆知識

https://www.hikkoshi-line.com/navi/day-before/soba.html#:~:text=%E3%81%9D%E3%82%82%E3%81%9D%E3%82%82%E3%80%8C%E5%BC%95%E3%81%A3%E8%B6%8A%E3%81%97%E3%81%9D%E3%81%B0%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%AF,%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%A7%E

・母の日に込められた意味とは?花やプレゼントと一緒に感謝の気持ちを贈ろう

https://web.hh-online.jp/hankyu-food/blog/lifestyle/detail/001487.html

・敬老の日を簡単解説!意味や由来、子どもと一緒に楽しむ方法も紹介

https://web.hh-online.jp/hankyu-food/blog/lifestyle/detail/000795.html

・誕生日を祝うようになったのはいつから?由来や風習を知ろう

https://shinbun20.com/oiwai/birthday/tanjoubi/yurai-tanjyobi/

・バレンタインデーの起源とは?海外と異なる日本のバレンタイン事情

https://dandelionchocolate.jp/blogs/ourdays/642?srsltid=AfmBOoqEhYDX4SMVMFvK0PQkazcLzW-TiictLgH3aE4Qp9Q8QwWCmlFA

・クリスマスとは? クリスマスの由来や起源などを知ろう

https://www.store-express.com/shop/pg/1column08/?srsltid=AfmBOoqL6taosQr15V4X2q06k-lwmlxcwYlfo44mGvmh2AHyD986_twd

・外国人旅行者から学ぶ日本の魅力 [コラムvol.194]

https://www.jtb.or.jp/researchers/column/column-traveler-shopping-aizawa/

③ 「欲しい!」と思われる贈答品の代表格とトレンドは?

お歳暮やお中元の贈り物に食べ物が多いのは、日本の贈答文化が神様へのお供え物を分け合って食べた「供食」の風習を受け継いでいるからとも言われています。

これまでは洋菓子やブランド調味料など高級感のあるものがよく選ばれていましたが、最近では健康志向の高まりを背景に、毎日の生活で使えるもの、素材の品質などにこだわったものへと、贈り物のトレンドが変化しているそうです。

贈り物の代表格である縁起の良い食品について、いくつか調べてみました。

【素麺】

素麺は、お中元の定番ギフトとして長年親しまれています。

素麺の起源とされる「索餅(さくべい)」を神様に供えて流行病がおさまったという古代中国の故事から、日本にも七夕に無病息災の願いを込めて素麺を食べる習慣が根付いたと言われています。

平安時代には宮中の作法と儀式として七夕に素麺をお供えしていたそうです。

またお盆に素麺をお供えしたり行事食として食べたりする風習が日本各地にあります。

無病息災の願いに加え、地域により、細長い形状から「幸せや喜びが細く長く続く」という縁起を担ぐ意味や、ご先祖の魂がお土産を持ち帰るための背負い紐の役割、またご先祖が精霊馬に乗って帰る時の手綱の役割をするというもの、など様々な意味があります。

江戸時代には素麺は将軍に献上されるほどの高級品でした。

日持ちがよく、夏の暑い時期に涼を感じられる実用的な面からも贈答品として選ばれてきました。

【昆布】

昆布は「よろこぶ(喜ぶ)」の語呂合わせから、縁起物として贈答品に選ばれます。

また古くは「広布(ひろめ)」と呼ばれていたことから、「お披露目」「披露宴」などの意味がかけられ、結婚式などの祝いごとでも重宝されるようになりました。

昆布は繁殖力が強いことから、子孫繁栄などの意味もあるとされます。

【カツオ節】

カツオの背側から作られるカツオ節は「雄節」、腹側は「雌節」と呼ばれ、それらを合わせるとぴったり重なることから夫婦円満の象徴とされます。

また、重ねたものが亀の甲羅のように見えることや、切り口が樹齢の長い松の年輪に似ていることから、健康長寿を連想させます。

漢字で「勝男武士」と書かれることもある、縁起の良い食材です。

【干しシイタケ】

シイタケはゆっくり大きく成長することから、成長や繁栄の象徴とされています。

昔は高価で貴重なものだったため、神様へのお供え物として珍重され、特別な席の食事に使われてきたそうです。

シイタケを亀の甲羅の形に切った「亀甲シイタケ」には、健康長寿への願いが込められています。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

【米】

「米」の漢字の成り立ちは「八十八」が語源と言われ、末広がりを表す縁起のよい「八」が使われることから縁起が良いとされます。

毎日食べるものでもあり、いつ贈っても喜ばれます。

【バウムクーヘン】

長い年月をかけて育まれた大木の年輪を模しており、「長寿」や「繁栄」、また「夫婦中が年輪のように末永く続く」という意味が込められ、敬老の日や結婚のお祝いとして人気の縁起物です。

【マドレーヌ】

2枚の貝殻を合わせた形から「夫婦円満」の意味が込められ、結婚祝いに用いられます。

【金平糖】

見た目が華やかで長期保存もでき、じっくり手間をかけてつくられることから「ゆっくりと家庭を築き上げていく=夫婦円満」の意味が込められています。

【紅白饅頭】

日本では紅白が祝いの色とされてきました。

赤は「生命の誕生」、白は「人生の終わり」を表し、「二つが揃うことで人生そのものを象徴する」ことに由来するという説があります。

【シャンパン】

上品で華やかなゴールドの色がお祝いごとにふさわしく、またグラスに注ぐと絶え間なく立つ泡が「絶えない幸せ」、パチパチと泡のはじける音が拍手を連想させ「祝福」をイメージするとされます。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

<参考サイト>

・お中元の定番がそうめんなのはなぜ?意味ってあるの?

https://www.shop.post.japanpost.jp/column/ochugen/ochugen_teiban.html

・そうめん(素麺)はお中元の人気ギフト!意味を知り丁寧に贈ろう

https://business.mistore.jp/magazine/article/6128

・昆布が縁起物である理由は?香典返しもOK?贈る意味や由来も解説

https://goiryoku.com/konbu/

・かつお節はギフトにぴったり!縁起物として知られているその理由とは?

https://www.maru-yo.co.jp/column/5606/

・しいたけで運気アップ!開運食材としての魅力とおすすめレシピ

https://hiyoriko.co.jp/%E3%81%97%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%91%E3%81%A7%E9%81%8B%E6%B0%97%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%EF%BC%81%E9%96%8B%E9%81%8B%E9%A3%9F%E6%9D%90%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%AE%E9%AD%85%E5%8A%9B%E3%81%A8/

・おせちのしいたけはこれで決まり!健康長寿の意味を持つ「亀甲椎茸」

https://www.osechiya.aussie-fan.co.jp/osechi-imi/shiitake-kazarigiri/

・贈り物として注目度アップ?シイタケのギフト需要とは

https://mcds.jp/news/302/

・結婚祝いに贈りたい縁起のよい食べ物とは?喜ばれる選び方も

https://www.handamen.com/blog/wedding_gift/

・お取り寄せしたい縁起のいいお菓子20選!理由や選び方のコツも紹介

https://web.hh-online.jp/hankyu-food/blog/sweets/detail/002882.html

④ あっと驚く世界の贈答文化

お歳暮やお中元が日本特有の文化であるように、国が違えば贈り物に関する常識や意識も大きく異なるようです。

日本人からすると合理的な面やロマンチックすぎる面などいろいろと驚きのあるものもありますが、ネットで調べてすぐに見つかるネタですが、いくつか調べてみました。

でも、世界に共通して言えるのは、贈答文化は相手を思いやる気持ちがベースにあるというのは変わりませんね。

【韓国】

旧正月の「ソルラル」と旧暦8月15日の「チュソク」がギフトシーズン。

帰省に合わせて、日頃お世話になっている人に食品や日用品などを贈ります。

また、「ぺギル」と呼ばれる100日記念日があり、子どもが生まれて100日のお祝いには 「ペギルパンジ」という24金の指輪が贈られるそうです。

カップルは、付き合い始めてから100日ごとにお祝いをします。

ペアルックやペアアクセサリーなど、SNS映えを意識した贈り物が人気とのこと。

【中国】

旧正月(春節)に、現金を「紅包(ホンパオ)」という赤い封筒に入れたり、ギフトを赤い紙で包んだりして贈る習慣があります。

また中秋節には、お世話になった人に「月餅」を贈る習慣があるそうです。

中国人のお返しは1.5倍が基本とのことです。

【タイ】

1月1日の「正月」、1月下旬〜 2 月中旬の「中国暦の旧正月」、4月13〜15日までの「ソンクラン(タイ旧正月)」と3つのお正月があるため、11月中旬〜4月がギフトシーズン。

色とりどりのバスケットに食品、飲料、お菓子類が山盛りに詰め込まれた「グラチャオ」を親戚や取引先に贈るそうです。

【ベトナム】

旧正月の「テト」には子どもにも大人にもお年玉を贈る習慣があり、テトの前にはお世話になった人にギフトを贈る「クワテト」という習慣もあるそうです。

また男性から女性にギフトを贈る日が、バレンタインデーに加え、3月8日の「国際女性デー」、10月20日の「ベトナム女性の日」と3回もあるそうです。

【インド】

ヒンドゥー教の新年を祝うお祭り「ディワーリ」が毎年10月末〜11月初旬に行われ、日頃お世話になっている人や取引先にギフトを贈る習慣があるそうです。

また結婚祝いには、金のアクセサリーや家電製品など豪華なギフトが贈られます。

贈り物が富の象徴であり、ステータスアピールの意味を持つ文化だそうです。

【アメリカ】

感謝の気持ちを表す日がいくつかあり、「母の日」「父の日」の他、職場でボスから秘書へギフトを贈る4月最終水曜日の「セクレタリーデー」、秘書からボスへ10月16日の「ボスデー」などがあります。

また誕生日や結婚式、出産祝いなどで、欲しいものリストを事前に作成し招待客に共有する「ギフトレジストリ」が一般的。

効率的で、贈る側も受け取る側も悩まない合理的なシステムです。

【フランス】

フランス人が選ぶ三大ギフトは「花・チョコレート・ワイン」とのこと。

花は「言葉」であり「感情」のメッセージであるとして、贈る際には本数や色に細心の注意を払うそうです。

白い菊は死者への花として避けられます。

フランスならではのギフトの日が、5月1日の「ジュール ドゥ ミュゲ」。

家族や恋人、友達に「幸せになって」の思いを込めてミュゲ(スズラン)を贈るそうです。

【イタリア】

恋人へのプレゼントには、香水やアクセサリーなどに自作の詩や手書きのラブレターを添えるのが珍しくありません。

香水を贈ることには「私を感じていてほしい」という意味合いを込めることもあるそうです。

また、クリスマスには集まった家族や友人だけでなく、日ごろからお世話になっている人にプレゼントを贈るそうです。

【ドイツ】

ラッピングに全力を注ぐ文化。ナチュラルでセンスのある、クラフト紙や麻紐といった再利用可能な素材が好まれています。

「包み=思い出」として、もらう側も包み紙を捨てずに大切に保管しておくのが一般的とのことです。

【スペイン】

2月14日のバレンタインデーの他、カタルーニャ地方では4月23日の「サン・ジョルディの日」に女性が男性に本を贈り、そのお返しに男性から女性に真っ赤なバラの花が贈られます。

またバレンシア地方では10月9日の「聖ドニスの日」に、男性から恋人や妻、母親に愛の印として絹のスカーフに包まれたマジパンを贈るなど、愛を伝える日が多くあります。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

<参考サイト>

・世界のプレゼント文化が面白すぎた件|アメリカ、フランス、韓国

https://gditcf.com/world-gift-culture/

・国別 贈り物上手になるためのヒント

https://www.marks.jp/shop/markstyle/column/giftmanners2/

・知ってる?国によってこんなに違うギフトマナー

https://www.club-sunstar.jp/article/column/oral/2519/

⑤ 《石井製麺所のギフトセット紹介》手延べバラエティ〈冬〉セット 編

石井製麺所の代表作をしっかりと味わっていただきたく、

●手延べ素麺(6束入り)×2袋

●手延べ素麺 太麺(6束入り)×2袋

●手延べ麺 蕎麦風味(6束入り)×2袋

●手延べ半生うどん×5袋

●味醤油(360mL)×1本

をセットにした「手延べバラエティ<冬>セット」です。

ボリュームたっぷりで、温麺でも冷やし麺でも美味しい手延べ麺をセット。

万能出汁の「味醤油」をセットしているので、冷やし麺ならお好みの濃さに希釈し、つけつゆとしてお召し上がりいただけます。

もちろん温かいお出汁で食べたい場合でも、お好みの味に希釈して火を通せば、ささっと温麺のできあがりです。

その他にもおでんや煮物、お料理の隠し味などにも使えて大変便利な一品です。

寒い日のお食事で、鍋料理にはぜひ「半生うどん」を一緒にお召し上がりください。

鍋焼きうどんにも、鍋の〆のうどんにもぴったりです。

年越しにはつるつるもちもちとした「手延べ麺 蕎麦風味」もおすすめですよ。

年末年始のお食事の機会に大活躍の美味しい手延べ麺のセットはいかがでしょうか。

《手延べバラエティ〈冬〉セット》 https://141seimen.thebase.in/items/79953997

『お!いしい けんぶんろく』について

本ブログでは、新製品開発のためにデータベース的にいろいろな素材や成分について調べたものを綴ったものです。色々な食品やそれにまつわる産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、幅広く食品の知識を広げることができれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。

色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。

お!いしい けんぶんろくブログ

【お!いしい けんぶんろく】 Vol.68

麺求者への道/オリーブについて研究してみる

暑い暑いと言っていたのが嘘のような気温ですね。

涼しさを通り越して寒さを感じます。

お日様が出ていると温かさは感じますが、曇りやお天気が悪いとより一層、寒さを感じます。

果たして秋は来るのでしょうか?

いきなり冬になってしまうのでしょうか。。。

小豆島では秋まつりを終え一段落かと思いきや、現在、瀬戸内国際芸術祭の秋会期ということもあり、多くの観光客の方がご来島くださっていると聞きます。

作品が近くにない石井製麺所の周辺では、その賑やかしさはさほども感じませんが、配達などでバス通りに出ると多くの車や自転車(レンタサイクル)で走る方を見かけます。

同じ馬木地区でも、大通り沿いにある醤油会社(蔵)や観光地でもある醤の郷では、大型バスが止まっていたり、レンタカーでお越しになる方も多いようです。

そういえば、10月3日に秋篠宮妃紀子様と佳子様が小豆島へお越しになったとか。

私は製麺作業中で全く知らなかったのですが、島の方が皆さんFacebookなどで触れられているのを見て驚きました。

瀬戸内国際芸術祭の作品を見られたり、島の方と交流されたとのことで、テレビのニュースにも取り上げられたそうですね。

秋会期は11月9日(日)までとのこと。

11月は例年なら小豆島の紅葉の見頃です。

小豆島で一番の観光地・寒霞渓にも、今年はより一層多くの観光客の方がお越しになるのではないでしょうか。

まだまだ賑わいは続きそうですね。

そんな賑わいのある島でも、今もっとも活気あふれているのはオリーブ畑かもしれません。

製麺作業も本格化してきましたが、オリーブは今がまさに収穫の最盛期で、あちこちの畑で収穫しているのを見かけます。

ここ数年、石井製麺所でも販売している新漬けオリーブは大変人気が高く、ご用意できる数量が少なめということもあってか完売する逸品です。

小豆島のオリーブは、その実を一粒一粒丁寧に手で収穫しています。

海外のように大型機械を使うのではなく、一粒ずつ品質をチェックしながら収穫しておられます。

オリーブオイルにする場合、収穫してから48時間以内(24時間以内というところも)には搾油機に投入しなければいけないと言われています。

一粒ずつ手で摘み、チェックして、新漬けにしたり搾油してオリーブオイルにしたりするのですから、貴重なものになるのは当然のことかもしれません。

今回のブログでは、前回のブログで小麦の産地を訪れたように、小豆島を代表する特産品のひとつ「オリーブ」を取材したいと思います。

というのも、石井製麺所の真横はオリーブ農家(会社)さんで、石井製麺所の「手延べオリーブオイル素麺」は、そのオリーブ会社の小豆島産エキストラバージンオリーブオイルを使用して製麺しています。

何とも贅沢な素麺ですが、白い麺にスッキリとした味わいが人気のこの時期に特におすすめの手延べ素麺です。

そのオリーブ農家さんの収穫風景などを拝見しながら、オリーブについて記事をまとめてみました。

オリーブの歴史から日本でのオリーブのお話しまで調べていますので、ぜひご一読ください。

写真は、石井製麺所の近くから、まだ紅葉が進まない(汗)寒霞渓を眺めた風景です。

【目次】

① オリーブの歴史と世界の産地

② 日本でのオリーブの歴史

③ 実もオイルも、オリーブは栄養たっぷり

④ オリーブの本場・地中海沿岸での食べ方

⑤ オリーブの魅力を、日本でも!

⑥ 実際にオリーブの収穫の様子を拝見しました

⑦ 《番外編》神戸三宮「kitasan 素麺」

① オリーブの歴史と世界の産地

オリーブはモクセイ科オリーブ属の常緑樹で、地中海沿岸では樹齢3000~4000年のものもあり、その生命力の強さから「生命の樹」とも呼ばれているそうです。

各地で異なる品種のオリーブが栽培されており、その数は1000以上と言われています。

約8000年前、地中海沿岸からアフリカ北岸一帯にオリーブの野生種が自生していたことが知られています。

5000年~6000年前にはすでに栽培が始められていたようです。

現在のトルコ南部・シリア周辺に住んでいたフェニキア人が、海上交易を通じて近隣の国々にオリーブ栽培を伝えたと考えられています。

約3200年前にはギリシャ諸島で、その後ギリシャ本土でも、栽培が始まりました。

約2500年前には、アフリカ経由でイタリア南部に、また北アフリカ経由でスペイン南部にも伝えられました。

ローマ帝国が繁栄していた時代、占領地への植民のためにオリーブ栽培を奨励したことで、地中海沿岸の国々へ栽培が広がっていったと考えられています。

オリーブは地中海沿岸の人々にとって神話や聖書などにも登場するほど大切なものでした。

ギリシャ神話では「聖なる木」として、女神アテナのシンボルのひとつになっています。

また旧約聖書の「創世記」にあるノアの方舟の話に出てくることから、平和のシンボルともされています。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

15世紀半ばから始まった大航海時代には、オリーブ栽培はまずスペインから西インド諸島に渡り、コロンブスのアメリカ大陸発見とともに地中海地域を超えて広がりました。

植民地時代の植物の一つとして持ち込まれ、1560年頃にはメキシコやペルー、アメリカ、チリ、アルゼンチンでも栽培されるようになりました。

オリーブは美容や健康促進の面でも注目されていて、生産量は年々増加しています。

温暖な気候の地中海沿岸諸国で多く栽培されています。

オリーブオイルといえばイタリア料理のイメージがありますが、オリーブの生産量世界一はスペインで、総栽培面積は約260万ヘクタールにもなります。

特に南部のアンダルシア地方は世界最大のオリーブ栽培地で、カタルーニャ地方とともにローマ時代からの一大オリーブオイル産地として有名です。

イタリアはオリーブの生産量が世界2位で、その栽培面積は全体で約114万ヘクタールとのこと。

国内最大の産地は南部のプーリア地方ですが、他にも北部のリグーリア地方、中部のトスカーナ地方などが主な産地です。

南北に長い地形のため、地域により多様な品種を栽培しているそうです。

スペインとイタリアだけで、全世界の半分以上のオリーブが生産されています。

生産量は常にスペインがトップですが、輸出量は、スペインで作られたオリーブオイルをイタリアで加工して輸出していることもあり、年によってイタリアがスペインを上回ることもあるそうです。

ギリシャでもオリーブが多く栽培されています。

ちなみにギリシャは記録に残る世界最古のオリーブオイル生産国で、オリーブオイルの消費量は1人当たり年間12.5リットルと世界一だそうです。

その他、モロッコ、トルコ、チュニジアなどがオリーブ生産量の上位を占めます。

現在、世界でオリーブを栽培している国は30カ国以上にのぼると言われています。

かつて生産地は北半球に集中していましたが、2000年頃からオーストラリアやニュージーランド、南米諸国など南半球での生産も本格化し、現在では南半球を含め世界各国で栽培されています。

季節が逆なので北半球との供給バランスを保ち、年間を通じて良質なオリーブが流通するようになりました。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

<参考サイト>

・【オリーブ】の種類と旬の時期、選び方のコツを解説。特産地はどこ?

https://www.olive-hitomawashi.com/column/2018/11/post-3164.html

・オリーブの歴史

https://www.1st-olive.com/guide/story/

・オリーブの起源と歴史

https://www.healthyolive.com/olive-history/

・オリーブオイルの産地と特徴

https://www.nisshin-oillio.com/olive/olive01.html

・【世界】オリーブの産地・生産量ランキング

https://urahyoji.com/crops-olive-w/

・日本と世界のオリーブ事情を比較

https://www.healthyolive.com/world/data.html

② 日本でのオリーブの歴史

明治初期の頃の日本ではオリーブのことを「阿列布(阿利襪)」と表現していたそうです。

研究によると「オリーブ」の表現が日本の歴史に登場したのは、戦国時代、日本に入った宣教師の手記や手紙の中に見られた「橄欖(かんらん)」という表現だそうです。

その手紙は、宣教師が本国(ポルトガル)に薬として「オリーブ(橄欖)オイル」を送るように依頼したものといわれているそうです。

この「橄欖」という表現ですが、実は「オリーブ」とは別の植物です。

中国ではオリーブが「橄欖」(の実と同じもの)と誤って表現されていました。

そのため宣教師の手記を翻訳した日本人が「オリーブ」を「橄欖」と表現したと言われています。

ちなみに、オリーブのことをポルトガル語では「アゼイトゥナ(Azeitona)」、スペイン語では「アセイトゥナ(Aceituna)」(オリーブの実という意味で、植物としてはOliva(s)と表現)、ギリシャ語では「エラ(Elea)」、イタリア語では「ウリーヴォ(Ulivo)」、オランダ語では「オレーフ(Olijf)」、ラテン語では「オレア(Olea)」と表現するとのこと。

さらにちなむと、日本にはさまざまな名称で入ってきていたそうです。

「斉敦果(ザイトン、実はこれはエゴノキのこと)」、「橄欖(別の植物)」、そしてわたしたちが使うオリーブの語源と言われるのは蘭学から入ってきた「阿利襪(Olijf)」なんだそうです。

そしてもうひとつ。

香川県に関係するところで、讃岐国寒川郡志度浦(現在の香川県さぬき市志度)出身の平賀源内がモガシの木のことをオリーブと勘違いして「ホルトの木」と呼び、今ではモガシの呼び名は正式な和名として「ホルトの木」になってしまったそうですから驚きですね。

ホルトとはポルトガルのことで、元々はオリーブ油のことを「ポルトガルの油」と表現していて「ホルト油」という名称が定着し、その油が採れる木なので「ホルトの木」と呼んだそうです。

もちろんオリーブとモガシ(ホルトの木)は全くの別物です(笑)。

歴史の話しに戻して…

日本へのオリーブ樹伝来は1862年および1867年に、医師林洞海氏がフランスから苗木を輸入し横須賀に植えたのが最初とされています。

日本で育成が始まったのは明治初期といわれ、さまざまな試験場での試験栽培を経て、産業として正式に栽培が始まったのが1879年(明治12年)。

現在の神戸で「神戸阿利襪園(こうべおりーぶえん)」が官営農場として開設されたそうです。

現在の「神戸北野ホテル」があった場所に開設されていたと報告されています。

1882年(明治15年)には果実が収穫され、日本で初めてオリーブオイルの搾油に成功したそうです。

「神戸阿利襪園」では、苗木販売やオリーブを使った食品の開発などを通じて順調に規模を拡大していましたが、オリーブの天敵でもある「オリーブアナアキゾウムシ」や災害などによる被害により規模縮小を余儀なくされたそうです。

そして、農園開設当時は田園風景が広がる広大な農地の中にありましたが、神戸の街の急速な発展と国の支援(官営農場だったため)打ち切りにより、急速に衰退、閉園となったそうです。

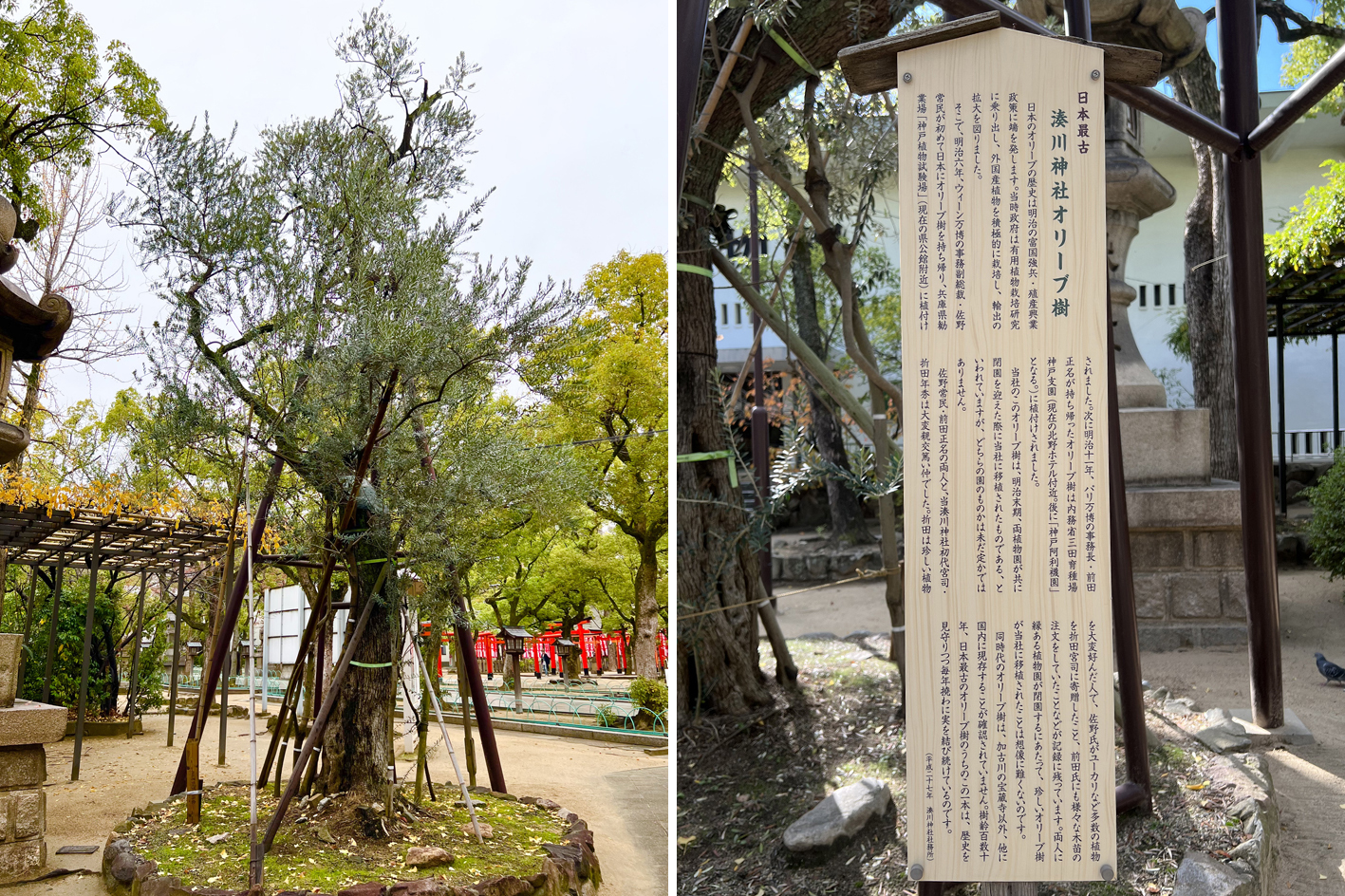

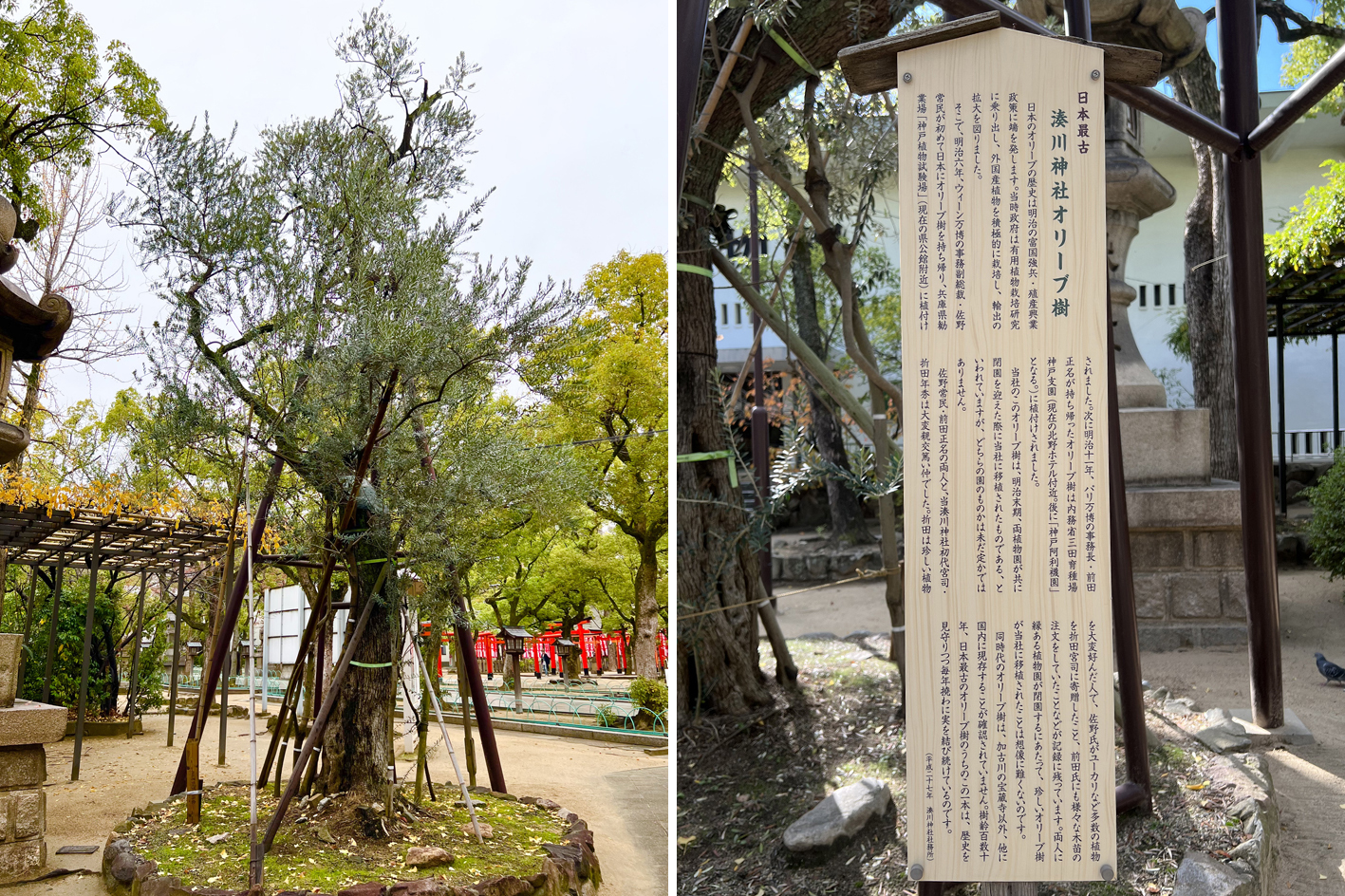

その当時の樹が神戸湊川神社の境内に残されています。

樹齢約140年と言われ、日本最古のオリーブ樹と言われているそうです。

小豆島での試験栽培が始まったのが1908年(明治41年)のこと。

試験栽培は現在の鹿児島県と三重県、そして小豆島で始まり、その中で栽培に成功したのが小豆島だったそうです。

その後、地元の方々の尽力もあり官民一体の努力で果実を収穫できるまでになり、小豆島が日本で初めて産業用のオリーブ発祥の地となったそうです。

現在でも「小豆島オリーブ園」ではその当時の「オリーブ原木」を見ることができます。

ではなぜ、一旦衰退したオリーブ栽培を日本で再開しようと考えたのでしょうか?

1904年〜1905年に行われた日露戦争にその理由があるようです。

日露戦争に勝利した日本は、戦後補償として広大なオホーツク海での漁業権を手に入れることになります。

そこで獲れるイワシをオリーブオイル漬け(オイルサーディン)にして加工し、輸出しようと考えたのが発端だそうです。

その当時は「神戸阿利襪園」も閉園していたため、栽培する地がなく、改めて試験栽培に至ったようです。

「神戸阿利襪園」に開発された栽培技術や搾油技術が小豆島のオリーブ栽培にも活かされるようになり、現在の発展に繋がっているそうです。

小豆島でもオリーブ栽培は順風満帆ではなかったようです。

神戸と同じようにオリーブアナアキゾウムシによる被害や、台風などの災害により大規模な土砂崩れなどに巻き込まれ幾度となく栄枯盛衰を繰り返しながら、現在では日本を代表するオリーブ産業に育ったそうです。

小豆島にお越しの際には、そういった歴史的観点も楽しみながら、オリーブ公園などを散策されてみてはいかがでしょうか。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

<参考サイト>

・小豆島オリーブ園「オリーブの歴史」

https://www.1st-olive.com/guide/story/

③ 実もオイルも、オリーブは栄養たっぷり

オリーブの実には、果皮・果肉・種すべてに、健康に役立つ栄養素が豊富に含まれています。

成熟する過程で色が変化し、未熟なものはグリーンオリーブ、完熟したものはブラックオリーブとなります。

その栄養価を比較すると、グリーンオリーブの方が栄養素が濃縮されていますが、大きな差はないとのことです。

オリーブの実は生では強い渋味があります。

この渋味はポリフェノールによるもので、虫や鳥、動物から実を守るために木がつくり出しているのだそうです。

市販のオリーブは渋味を抜いて塩漬けやオイル漬けにしたものが多いため、塩分や脂質の摂りすぎに注意が必要です。

刻んで調味料代わりに使うなど、食べ方を工夫するのも良いそうです。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

オリーブに含まれる主な栄養素について調べてみました。

【ポリフェノール】

オリーブオイルには、30種類以上のポリフェノールが含まれているといわれます。

その1つである「オレウロペイン」には、強い抗酸化作用があることで、注目されています。

活性酸素を除去し、代謝アップや美肌に役立つとされます。

また炎症を抑える働きがあり関節炎などの炎症性疾患の予防に役立つとのこと。

オリーブオイルの場合、味は種類によって異なり、「辛味」や「苦味」が強く刺激的なストロングなタイプ、一方、「辛味」や「苦味」が少ないマイルドなタイプなどがあります。

この「辛味」や「苦味」の度合は、オリーブオイルに含まれるポリフェノールの量によって決まります。

でも、どうして、ポリフェノールの量に違いがあるのか気になりますよね?

それは、オリーブの品種、気候条件、環境・栽培方法、収穫の時期の違いによって、オリーブオイルに含まれるポリフェノールの量に差が出てくるためだそうです。

【オレイン酸(不飽和脂肪酸)】

オリーブに含まれる脂質の主成分で、オリーブオイルの脂肪酸の約70~80%を占めるのがオレイン酸。

善玉コレステロール(HDL)を減らさずに悪玉コレステロール(LDL)を減らす働きがある。

また血液をサラサラにする効果があり、高血圧の低下、動脈硬化や心疾患の予防などが期待される。

また胃での滞在時間が短く、胃もたれや胸焼けを軽減してくれる。

オレイン酸は体内でも合成できるので、多く摂りすぎないように注意する必要があるとのこと。

【ビタミンE】

強力な抗酸化作用により、体内の脂質の酸化を防ぎ、動脈硬化の進行を抑制して健やかな血管を保つ働きがあるとされる。

また、エイジングケアをサポートしてくれる。

【β‐カロテン】

体内でビタミンAに変換され、粘膜や皮膚を保護してくれる作用がある。

【食物繊維】

オリーブオイルには含まれない、実ならではの栄養素である食物繊維には、便のカサを増し、腸を刺激してスムーズな排便を促す働きがある。

腸内環境を整えることで、便秘解消や免疫力向上につながると考えられる。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

<参考サイト>

・家庭でオリーブの実を美味しく食べる12の方法

https://organic-olive.com/recipes/1513/

・オリーブの実にはどんな栄養がある?~健康効果を管理栄養士が解説~

https://health2sync.com/ja/blog/olive-nutrition/

・オリーブの実を知る!栄養と健康効果徹底ガイド

https://www.s-olive.co.jp/shop/information/column_olivefruit

・オリーブオイルの健康性

https://www.nisshin-oillio.com/olive/olive05.html

・オリーブオイルに関するすべての「知りたい」が集まるサイト Olive Oil Life

https://oliveoillife.jp/health/5129/

④ オリーブの本場・地中海沿岸での食べ方

地中海沿岸諸国では、オリーブは食文化の中心的存在であり、オリーブオイルが料理の基盤として使われています。

白身魚やエビといった魚介類との相性が抜群で、オリーブオイルを使った料理とワインの組み合わせも伝統的に楽しまれています。

また、数年前からオリーブオイルを中心とした「地中海式ダイエット」なるものを耳にするようになりました。

これは、地中海沿岸地域の伝統的な食事スタイルを基にしたダイエット法で、ギリシャやイタリア、スペインなどの人々が昔から親しんできた食文化に着目し、健康的な食生活を目指す方法として注目を集めているそうです。

オリーブの実は、塩漬けやオイル漬け、酢漬けにしてそのまま食べるほか、料理の具材としてサラダやパスタ、ピザなどにトッピングしたり、ペースト状にして調味料のように使ったりします。

オリーブの実やオリーブオイルを使った、代表的な地中海料理について調べてみました。

【スペイン】

<アヒージョ>

オリーブオイルとニンニクでエビやタコなどの魚介、肉類、キノコなどの素材を低温で煮て、熱々のまま提供するスペイン発祥の小皿(タパス)料理。具材を食べた後は、パンに旨みの移ったオイルを吸わせて味わう。

※写真はPhotoACより

<ガスパチョ>

冷たいトマトベースのスープ。トマトにピーマン、キュウリ、タマネギ、ニンニクなどの材料をミキサーにかけて冷蔵庫でよく冷やす。

食べる直前にかけるオリーブオイルは上質なものを使って香り豊かに仕上げる。

※写真はPhotoACより

<パエリア>

バレンシア地方の伝統料理で、サフランで色づけされたお米と鶏肉、エビ、イカなどをオリーブオイルで炒めて煮込んだもの。

※写真はPhotoACより

<オレンジサラダ>

タラやオレンジのサラダにオリーブオイルと白ワインビネガー、塩コショウを混ぜたソースをかけた料理。

オリーブオイルに火を通さないので、風味や香りをそのまま味わえる。

【イタリア】

<アスコリ風オリーブ>

実が熟す前に収穫してハーブなどで香りづけした塩水に漬けたオリーブの実の中に、肉やチーズ、野菜などを詰めて揚げた料理。

「アスコラーナ・テーネラ」という実の大きい品種のオリーブが使われる。

お祝いの席などで出されるごちそうとのこと。

パスタ料理にはオリーブオイルが欠かせないもの。

また、オリーブの実を使うものも色々ある。

<オッキ・ディ・ルーポ>

南イタリア発祥の料理で、マカロニのような筒状のパスタに、オリーブの実とツナ缶、ドライトマト、ケッパーなどのソースを合わせたもの。

<プッタネスカ>

ナポリでは定番のパスタ料理。

赤唐辛子とみじん切りにしたニンニクをオリーブオイルで炒めて香りを出し、アンチョビ、ケッパー、オリーブの実を合わせ、トマトを入れて炒める。

※写真はPhotoACより

<ペペロンチーノ>

オリーブオイルでニンニクを炒めたソースにトウガラシを加えたパスタ料理。

※写真はPhotoACより

<ペスカトーレ>

トマトソースとオリーブオイルをベースに、エビやイカ、ムール貝といった魚介類を使ったパスタ料理。

※写真はPhotoACより

【ギリシャ】

ギリシャでは秋から冬にかけて生のオリーブの実が市場で売られ、家庭で漬ける人もいる。

料理にも、オリーブオイルやオリーブの実が欠かせないものとなっている。

<グリークサラダ>

フェタチーズという山羊のフレッシュチーズに、オリーブの実やトマト、キュウリなどの野菜をオリーブオイルベースのドレッシングで和えた定番料理。

※写真はPhotoACより

<ムサカ>

ギリシャ料理を代表するといわれるほどポピュラーな家庭料理。

トマトソースで煮込んだラムの挽肉に、オリーブオイルで炒めたナスやジャガイモなどの野菜を交互に重ねオーブンで焼いた料理。

※写真はPhotoACより

【トルコ】

トルコでは、ほとんど発酵していない塩漬けのオリーブを、粒ごと朝食や軽食の一品として食べるのが一般的とのこと。

塩気が多い場合は食べる前に水で塩抜きしてオリーブオイルをかけ、タイムや粗挽き赤唐辛子などのスパイスを振りかけることも。

パンにブラックオリーブのペーストを塗って食べ、パン屋では「ポーチャ」や「アチマ」というオリーブペースト入りのドーナツ型のパンが売られているという。

※写真はPhotoACより

【ポルトガル】

<ポルヴォ・アサーダス>

ポルトガルのソウルフードで、タコの足とジャガイモ、オリーブの実にオリーブオイルや調味料をかけオーブンで焼くシンプルな料理。

<ボーロ・デ・メル>

伝統的な焼き菓子。

生地にバターの代わりにオリーブオイルを混ぜ合わせて、はちみつとオリーブの交わった独特の風味を作り出している。

※写真はPhotoACより

【フランス】

<タプナード>

プロヴァンス地方が発祥とされ、オリーブの実やアンチョビ、オリーブオイル、ケッパーなどでつくられる、オリーブのフレッシュな香りが魅力のペースト。

ブラックオリーブを使ったものも、グリーンオリーブを使ったものもある。

バゲットに乗せたり、生野菜をディップして食べたりする。

※写真はPhotoACより

<サラダ・ニソワーズ>

ニース地方発祥といわれる料理で、レタス、トマト、卵、アンチョビ、オリーブの実を、オリーブオイルと酢で和えたサラダ。

※写真はPhotoACより

<コンフィ>

鶏肉などの食材をオリーブオイルとハーブでじっくり煮た料理。

※写真はPhotoACより

<参考サイト>

・ダイコクドラッグ「地中海式ダイエットとは?やり方、効果、メリットデメリット、食材レシピ紹介」

https://daikokudrug.com/column/mediterranean_diet/

・【オリーブオイルと世界の食文化】基本的な使い方と簡単レシピでオリーブオイルを使いこなそう

https://www.happiness-direct.com/shop/pg/1h-vol230/?srsltid=AfmBOopDEW3LAbK9JIZsGhrB0bai9JgH9Ik3lko_7YWEzaiT2_0wwkmc

・アヒージョとは?基本の食べ方とおいしく楽しむコツ

https://www.s-olive.co.jp/shop/information/column_ajillo

・オリーブオイルが決め手!夏の定番料理ガスパチョ【オリーブ世界一の国 スペインから】

https://exvoliveoil.com/2020/07/28/431/

・アスコリのオリーブ料理 Le olive all’ascolana

https://reipanta.com/cultura/olive-allascolana/

・プッタネスカの意味や由来は?本格レシピの材料も公開

https://web.pastasaucekitchen.com/blogs/column/%E3%83%97%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%81%AE%E6%84%8F%E5%91%B3%E3%82%84%E7%94%B1%E6%9D%A5%E3%81%AF-%E6%9C%AC%E6%A0%BC%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94%E3%81%AE%E6%9D%90%E6%96%99%E3%82%82%E5%85%AC%E9%96%8B?srsltid=AfmBOooo8tAXS5Js4gVjpQD3mzcQtx4fgeecs5hXnTuOUNqADrYE_W-J

・ツナとオリーブのオッキ・ディ・ルーポ 【イタリア共和国】

https://www.bras-de-chef.com/recipes/%E3%83%84%E3%83%8A%E3%81%A8%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%96%E3%81%AE%E3%82%AA%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%BB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BB%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%80%80%E3%80%80%E3%80%90%E3%82%A4/

・秋のお楽しみ、新漬けオリーブ

https://girisyagohan.blog.jp/archives/52028068.html

・オリーブオイルをふんだんに使ったギリシャの田舎サラダ

https://world.youki.co.jp/world-table/greece03/

・ギリシャ料理とは ギリシャ料理の特徴とおもな料理の解説

https://sharedine.me/media/know-how/greece

・トルコ料理 あなたの知らないオリーブの秘密!注目される栄養や育て方、歴史を解説

https://turkish.jp/turkishfood/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%96/?srsltid=AfmBOor_tBJO_NVGuFGqJzo_a0ZacW0ADq83WCS-5Db_QodgBGD4uD8y#%E8%89%AF%E8%B3%AA%EF%BC%81%E9%A3%9F%E5%8D%93%E3%81%AB%E6%AC%A0%E3%81%8B%E3%81%9B%E3%81%AA%E3%81%84%E3%83%88%E3%83%AB%E3%8

・タコ、じゃがいも、オリーブだけで「パーティー料理の主役」ができる

https://tabi-labo.com/279754/fcf-polvo-assadas

・タプナードとはどんなもの?美味しい食べ方は?ふれんちハンターがわかりやすく解説

https://food-mania.jp/french-tapenade/

⑤ オリーブの魅力を、日本でも!

日本では、オリーブオイルはすでに市民権を得ていると言えそうですが、オリーブの実を食べる習慣はまだまだ少ないのではないでしょうか。

オリーブの実は塩漬けやオイル漬けなどが市販されています。

塩漬けはコリコリとした食感で味はあっさり、オイル漬けはしっとりとしています。

おつまみとしてそのまま食べるのはもちろん、天ぷらや炊き込みご飯にしたり、刻んでサラダにトッピングしたりしても、深い味わいが楽しめます。

塩分を活かしてパスタに入れるのも良さそうです。

塩漬けの中でも収穫期にしか味わえない味覚が、小豆島の特産品でもある「オリーブの新漬け」です。

秋の数週間しか収穫できない若い緑の果実を収穫後に渋抜きして塩水に漬けこんだもので、口に入れると果実のようにフレッシュな香りとオリーブオイルの濃厚な味が広がります。

小豆島ではご飯と一緒に炊いた「オリーブご飯」も人気があるそうです。

※写真はPhotoACより

※写真はPhotoACより

オリーブオイルを和食に組み合わせても、新しい美味しさに出会えます。

例えば、卵かけご飯にオリーブオイルと粉チーズ、黒コショウでカルボナーラ風に。

釜玉うどんにしょうゆとカツオ節、ネギ、仕上げにオリーブオイルを回しかけて風味豊かに。

お寿司やお刺身の醤油にオリーブオイルを加えてちょっぴり洋風にアレンジ、など、和の食材や調味料とも相性が良く、使い方の幅が一層広がります。

日本のオリーブは、穏やかな気候で育つからか味わいがマイルドなため、和食に合うのではないかとお聞きしたこともあります。

素麺を食べるときに、つゆや出し汁にオリーブオイルを数滴垂らすと、醤油や出汁などの旨み成分と相まってコクが出て美味しく召し上がっていただけます。

皆さまもぜひ小豆島のオリーブオイルでお試しください!

<参考サイト>

・新漬けオリーブ

https://www.kensanpin.org/product/olive/1358/#:~:text=%E6%96%B0%E6%BC%AC%E3%81%91%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%96%E3%81%AF%E3%80%81%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%96,%E9%AB%98%E3%81%84%E3%81%AE%E3%82%82%E7%89%B9%E5%BE%B4%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

・「オリーブの実」を使ったレシピ23選!塩漬け&オイル漬けの作り方も

https://macaro-ni.jp/52871

・和の調味料・和の食材と相性が良いオリーブオイル

https://shop.nisshin.oilliogroup.com/shop/pages/column_220214.aspx

⑥ 実際にオリーブの収穫の様子を拝見しました

石井製麺所のお隣は、オリーブの生産農家(会社)『株式会社アグリオリーブ小豆島』さんで、「手延べオリーブオイル素麺」はこちらの小豆島産エキストラバージンオリーブオイルを使用して製麺しています。

いつもはオリーブオイルを受け取るのに伺うだけですが、今回は収穫時期を迎えたオリーブ畑を見学させていただき、収穫時期のお忙しい中でしたがお話を伺うことができました。

石井「収穫のまっただ中のお忙しい時期に申し訳ありません」

アグリオリーブさん(以下、アグ)「いえいえ。今年は新漬け用のオリーブの収穫が早くに終わり、次はオイル用の実が熟すのを待っているところです。なので、今は時間があるんですよ(笑)。例年なら、新漬け用の実を収穫していくうちに、オイル用の実が熟すんですが、今年は台風の被害が無いおかげもあって、実が非常にキレイなので収穫がとってもスムーズでした。本来は、木から収穫する際に病気や傷で傷んでいるものを選別しながら収穫しているので非常に手間が掛かるんですが、今年の実は非常にキレイでほとんど手間なく収穫できたので、オイル用の実が熟す前に作業が終わってしまいました。なので、今は少し時間があいているんですよ」

石井「今年は収穫量が少ないのですか?」

アグ「今年は非常に実のデキが良いだけでなく、豊作です。豊作なので量が多く手間がかかるはずなのですが、実がキレイなので良かったです。新漬け用に収穫するのは『マンザニロ』という品種で、去年は台風の影響や裏作なのもあって非常に収穫量が少なかったのですが、今年は豊作でした」

石井「熟成まではどれくらい掛かりそうですか?」

アグ「う〜ん。もう1週間くらいですかね。もうちょっとかな。僕らは(寒霞渓の方を指さしながら)寒霞渓が紅葉してきたら丁度良い時期だと思っています。昔からそういう風に言われています。寒霞渓が紅葉したらオリーブも丁度良い感じに色が付いて熟成するんですよ。僕らはそうしてきました」

石井「(冒頭の寒霞渓の写真でも分かりますが)では、まだもう少し先ですね。まだ結構、山も青いですよね」

アグ「これから雨でジトジトしだすと、炭疽病(オリーブの病気)が出るかもしれないので(このまま良い天気が続けば良いが)」

しっかり実は熟してほしいけど、いつまでも樹に置いておくわけにもいかず、気が気でない日が続くのかと思うと、そのご苦労は相当なものだと感じました。

「マンザニロ」という品種は大きくてとても柔らかい実で新漬けにぴったりなんだそうです。

ですが、柔らかい分、傷も付きやすく台風などの風によって実が擦れたりして傷が付き、そこから傷んでしまうそうです。

収穫や選別にもとても気を遣うそうですから、栽培だけでなく、収穫はもちろん、新漬けをつくったりオイルを搾ったり、完成するまで気が抜けないお仕事ですよね。

石井「そうやって採るんですね」

アグ「そう。小豆島は一粒ずつ手で摘んでいきます。土地が狭いから(笑)。機械が入れないし、人の目で一粒ずつ確認しながら、一粒ずつ採っていくんです。今年は、実がキレイなのでとっても楽でしたが(笑)。うち(アグリオリーブさん)は、あちこちに畑があるので、畑によっても収穫時期が微妙に違うし、樹の年齢によっても実の付き方や熟し方がまるで違う。ほらこの樹は若いから(背の低い樹を指さし)すぐに熟すんだと思います。あっちの背の高い樹はまだまだ実が青い。全然違う」

石井「今年のオリーブオイルも楽しみにしています」

アグ「今年は夏場に雨が少なかったせいか、(ルッカという品種の)実から搾ったオイルは例年以上に辛味と苦味が強い。ヨーロッパのオリーブオイルに近い味かも知れないね。今年は他のオリーブ生産者も同じことを言っていたので、みんなも同じ感じなんだと思います」

石井「天候に左右されるんですね。素麺づくりもいかに天候を読むか…みたいなところがあるので、同じ感じですね」

アグ「お天道様には、かなわない。自然には逆らえないから。自然からいただいたものを大切にするだけですね。去年は不作で新漬けもほとんどつくることができなかったから、今年は本当に良い感じですね」

石井「不作の原因などはあるんですか?」

アグ「いろいろな要因が重なって不作になるからね。隔年結果もあるし。隔年結果とは一年ごとに実がたくさんなったり、次の年は樹が休みたいってなって実を付けなかったりするんです。それに、去年は台風が多く来たのでその影響もありましたね」

台風自体は雨をもたらしてくれるもので良いそうですが、風が一番の天敵だとか。

強い風が吹くことで実に傷が付いたり、ひどいときには実が落下してしまい収穫量が減ってしまうんだそうです。

今年は雨が少ない影響で辛味と苦味のあるオイル(ルッカという品種)がベースだそうですが、いくつかの品種をブレンドしてマイルドに調整されるそうです。

毎年同じ味にすることは難しいけれど、こればっかりは自然のものなので、それを含めて味わってほしいとのことでした。

本格的なオリーブオイルの搾油はまだ少し先とのことですが、こうやって畑を拝見して、直接オリーブのデキについて伺うと、早く今年のオリーブオイルを使って「手延べオリーブオイル素麺」を製麺したくなりますね!

⑦ 《番外編》神戸三宮「kitasan 素麺」

弊社のお素麺を、お料理にお使いいただいているお店を訪ねて…

今回は神戸三宮の「kitasan素麺」様をご紹介いたします。

夏の名残り、9月下旬の神戸はまだ暑さが残っています。

北海道の出張から帰ってきたばかり、神戸空港に到着すると体も少し汗ばむくらいで、すっかり冷たい素麺が食べたい気持ちになっていました(笑)

三ノ宮駅のすぐ近く、サンキタ通りにある「kitasan素麺」様。

もうすぐランチタイムが終わる時間でしたが、ビルの6F、扉をくぐると店内はお客様でいっぱいでした。

足下には砂利と飛び石の小路がインテリアとなっていて、おそらく夜にはぐっと、“和”の雰囲気が深まるのではないかと思います。

いただいたのは、「kitasanランチプレート」です!

メインのお素麺の周りに、充実のサイドメニューの数々。

その見た目の華やかさを、写真におさめたくなります。

さっそく、お素麺からいただきました。

一口すすって、「これは美味い素麺や」。

素麺職人としてとにかく嬉しかったのは、麺が美味しく茹でていただけていたこと!

しっかりとしたコシのあるお素麺が、お出汁の利いた冷たいツユと一緒に、のどを通り抜ける…

細いお素麺は“ちょうどいい加減”に茹で上げるのが難しいので、当たり前のようで、これは実に有り難いことなんです。

一人前の量も多めといいますか、お素麺はツルツルっと一気に食べるのが美味しいので、これくらいの量があると嬉しいですね。

お素麺だけだと、どうしても栄養が偏ってしまいますし、ボリューム的にも物足りなく感じやすいものでしょうか。

お素麺のお店、「ランチに素麺」を食べられるところはまだまだ少ないですけど、

「kitasanランチプレート」はおかずも沢山で大満足です!

「大満足」と言いながら…そこは素麺なら何杯でもいける私、三代目。

もう一杯、追加で「梅八十スペシャル素麺」もいただきました!

「kitasan 素麺」

住所:兵庫県神戸市中央区北長狭通1-2-6白蘭ビル6F

アクセス:(JR)三ノ宮駅、(阪急・阪神電鉄)神戸三宮駅より徒歩1分

『お!いしい けんぶんろく』について

本ブログでは、新製品開発のためにデータベース的にいろいろな素材や成分について調べたものを綴ったものです。色々な食品やそれにまつわる産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、幅広く食品の知識を広げることができれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。

色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。

お!いしい けんぶんろくブログ

【お!いしい けんぶんろく】 Vol.67

麺求者への道/小麦の産地を訪ねてin北海道音更町

9月24日(水)〜26日(金)にかけて、小麦の産地を訪ねて北海道の音更町というところに行ってまいりました。

小麦メーカー様からのお声がけもあり、「よし!行こう!!」と決めてから何度か日程の調整をいただいて、9月24日(水)〜26日(金)に決まりましたが、果たしてどうやって北海道、音更町へ行くのか。。。

小豆島から北海道。。。

まずは、パソコンで北海道の地図を見たり、路線図を確認して、小豆島からの交通手段を考えるところからスタートです。

行く決断ができたのが8月の末から9月の上旬でした。

今年は猛暑ということもあってか素麺のご注文が非常に多く、製造も異例なぐらいに8月末まで行っていました。

そのため、9月後半での訪問日程で調整していただきました。

北海道には高校生の時に修学旅行(?)で行って以来で、音更町へは初めての訪問です。

今回の視察の目的としては、

・メーカー様へのご挨拶

・メーカー様との新製品に関する打合せ

・小麦生産農家さんとの交流

・小麦畑の視察 ← 当初は8月上旬に伺い金色に輝く小麦畑を見たかったのですが間に合わず…

でした。

メーカー様からの行程のアドバイスでは「小豆島→高松空港→羽田空港(東京)→帯広空港が良いですよ」とはお聞きしましたが、飛行機を乗り換えて移動するのも大変ですし、一番のネックは「9月の台風」。。。

万一、飛行機が飛ばないとなるとたどり着けないかもしれません。

どうすればリスクが少ないか、行程に無理が無いかを熟考しました。

結果、朝一のジャンボフェリーで小豆島坂手港から神戸港へ渡り、神戸港から神戸三宮を経て、神戸空港から新千歳空港を目指し、そこから帯広を目指すことにしました。

どうしても必ず飛行機に乗らなければいけないので、できるだけリスクの少ない行程を選んだつもりでしたが、小麦メーカー営業担当のSさんが、「新千歳空港から帯広へ電車で来るなら、シカとかに衝突して止まるかもしれませんよ。(羽田ー帯広間の)飛行機の方が確実ですよ!」とのお話し。。。

「シカですか…」

電車に衝突してダイヤが乱れるとは、小豆島では考えられないトラブル。

結局、当初の予定通り神戸空港から新千歳空港へ飛び、そこからは高速バスで移動することにしました。

しかしながら、出発1週間前、日本の沖には台風19号が北海道を目指して北上を始めたというニュース。。。

それからは台風の進路が逸れるようにと祈るような気持ちで毎日のように天気予報を確認していました。

そして訪問予定の5日前には、これまでにないぐらいの大雨が帯広、釧路方面を襲ったニュースなども流れ、北海道に行けるかどうかよりも、現地での皆さんのことが気になるばかり。

今回は、北海道音更町への小麦畑視察についての日記的なレポートになります。

普段のように勉強になるものではありませんが、北海道の生産者さん、日本の農産物事情、新商品開発に繋がるヒントなど、お役に立てる情報があれば幸いです。

ぜひご一読ください。

写真は、視察途中でSさんから「帯広グルメと言えば豚丼とこの“インデアンカレー”ですよ!」とのことで、休憩がてら立ち寄った道の駅でのランチ。

確かに、美味しかったです!

【目次】

① 視察当日は雨…しかも、強雨って

② 研究所では、ワクワクドキドキの体験

③ 北海道視察を振り返って

④ 《番外編》帰路にて…神戸三宮「鶏料理らんぷ」

① 視察当日は雨…しかも、強雨って

9月24日(水)、いよいよ出発の日。

幸い、台風は日本から遙か南の方で同じ所をグルグルと迷走しているようで、直撃の影響は無くなり少しホッとしながらの出発。

快晴です。

家からは一番近い港、坂手港より7時30分のジャンボフェリーで出発。

いきなりジャンボフェリーが遅れ気味で少し焦りましたが、神戸空港の搭乗手続きには無事に間に合い、定刻テイクオフ。

飛行機の窓から、眼下に北海道の大地が見えてくるとワクワク感が…北海道新千歳空港にも予定通りの着陸。

予約した高速バスにもスムーズに乗車して約2時間半、予定通り帯広のホテルに到着しました。

途中、高速のサービスエリアに寄った際に休憩がてらバスから降りて、売店の軒先などを拝見しましたが、さすが北海道ですね。

玉ねぎなどが袋いっぱいに入ってとっても安く販売されていました。

さすが!農業王国北海道。

ますます期待が膨らみます。

夜、小麦粉メーカーの常務I様、工学博士で研究所長のYさん、そして、段取りをしてくださったSさんとホテルのレストランで翌日からの視察行程を確認したり、これからの展望について意見交換しながら、楽しく食事をいただきました。

お話しの中では、生産者の皆さんが、今回の新製品にとても大きな期待を寄せていただいていることをお聴きしました。

北海道では加工原料となる食物の生産が多く、農家さんが直接、口にする物が少ないそうです。

小麦は製麦され、製粉され、加工されて口に入るものですから、なかなか原料に対する感想などが伝わってくるわけでなく、特に、農協さんへの出荷の場合、「つくりました、はいどうぞ…」という感じで、生産者の方々も消費者の顔が見えるわけでなく、どこか物足りなさを感じておられたとのこと。

そこで、音更町の小麦農家さんと地元企業の協働で小麦集荷場、加工工場、出荷場、研究施設を設け、より生産者に近い距離で農業ができるようにと志されているのだそうです。

小麦粉メーカー様のホームページより:

「つくるを食べるのもっと近くに」

私たちは栽培現場と食卓の地理的・時間的な隔たりを乗り越え、生産者と実需者や消費者が支え合う世界を実現します。

そして、翌日、25日(木)、視察の日。

雨(汗)。

天気予報で分かっていましたが、なんとか曇り程度で過ごせるのではないかと淡い期待もありましたが、やはり雨でした。。。

しかもかなり強い雨。

Sさんが視察の行程について細やかに計画を立ててくださっており、雨プランも用意してくださっていました。

ということで、車での移動で、まずは朝食と視察を兼ねて地元でも有名なパン屋「麦音」さんへ伺いました。

※店内の写真はご許可をいただいて撮影しています。

こちらの「麦音」さんでは、地元の北海道音更町産の小麦を使ってパンを作られているとのこと。

小麦メーカーさんのご紹介文から引用:

満寿屋商店のフラッグシップ店・麦音(むぎおと)。

売り場のすぐ隣でパンが作られており、焼きたてのパンや揚げたてのカレーパン・ドーナツなどが並ぶ店内は、パンの焼ける美味しい香りが漂っています。

パンの種類は約100種類。パン職人がパンを作る姿や、焼きあがるパンを見ることができるのも麦音ならではです。

広いテラスやイートインスペースの前には、四季折々の十勝の光景が広がり、十勝ならではの風景を目の前にパンを楽しんでいただけます。

6:55からOPENしており、朝は観光前やお仕事前、昼のランチやおやつなど、様々なシーンに合わせて利用されています。

週末には、十勝を楽しむイベントや、十勝生産者さんの出張ショップを行っています。

「麦音(むぎおと)」

住所:北海道帯広市稲田町南8線西16-43

あいにくの雨で散策はできませんでしたが、お店の敷地がとても広く、ちょっとした公園より広いそうです。

敷地内には外で食事ができる設備だけでなく、子どもたちが遊べるような遊具などもあって、お天気の良い日にはリスも来るそうです。

サルだと「えっ?」って思いますが、リスだと可愛く感じますね。

いただいたパンはいずれも美味しくて、粉の量よりも水の量の方が多いというパンには驚きました。

素麺では考えられない配合ですが、普通の製パンでも考えられない配合比率ではないでしょうか。

朝ご飯から驚きと感動です。

また、お店で働くスタッフの皆さんもとても親切で、地域で人気のパン屋さんだということが分かります。

私も朝食用に3つほどパンを選び、いただきました。

あいにくの雨でしたが、窓の外にはパン屋さんの見学に幼稚園児の皆さんがいらっしゃっていました。

こんなステキなパン屋さんが近所にあるのは羨ましいですね。

しかも地元産の小麦を使っているわけですから、まさに地産地消。

というか、北海道音更町は野菜・穀類だけで考えると食糧自給率が1000%を超えるんだとか。

どれだけ食が豊かなのか…

それを皆さんが大切にされ、地域との関わりの中でさまざまな取り組みに活かされていることを拝見して、この時は尊敬する心と同時に羨ましさも感じていたかもしれません。

朝食を終え、1軒目の生産農家さんのもとへ。

音更町で小麦の生産に携わる農家さんからお話しを伺うことができました。

本来であれば秋蒔き小麦の種まきの時期で、それを見るのが今回の視察の目的のひとつではありましたが、あいにくの強雨でそれは叶いませんでした。

ただ、強い雨のおかげといってしまうと申し訳ないのですが、農作業ができるわけでは無いとのことで、ゆっくりとお話しをお聴きする時間がありました。

音更町の農家さんは小麦はもちろん、小豆、てん菜、山芋を輪作されていて、農家さんによっては枝豆や玉ねぎ、キャベツ、ジャガイモなどを栽培されているそうです。

農家のS様も、先日試作した国産小麦粉でつくった素麺を召し上がってくださったそうで、とても美味しかったと嬉しいお声をいただきました。

農業に対する思い、小麦栽培のお話や小麦の品種に関わる思い、使命感などをお聴きし、国産小麦粉を使った手延べ素麺の責任と役割についてますます身の引き締まる思いでした。

特に小麦の品種に関わるお話では、単に栽培するご苦労だけでなく、栽培農家さんたちの態勢や組織、栽培から収穫までの管理など、しっかりとしたビジョンを持って取り組まれていることにも強い感銘を受けました。

話は変わって、獣害についてもお聴きしました。

小豆島と違いサルやイノシシといった被害はないそうですが、エゾシカからの被害があるそうです。

畑の周りを柵で囲わないのですか?との質問には、少し苦笑いされながらお答えくださいました。

「農地が広すぎて柵をしていたのでは割りに合わないし、万一シカが出るなら、あきらめる方が安くつく」

とのことでした(汗)。

最近ニュースで目にする熊の被害についてもお尋ねしたところ、S様も熊を見たことがあり、猟友会の方に出動をお願いされたこともあるそうです。

名残惜しさもありますが、1軒目の農家さんを後にして、2軒目の農家Y様のもとを訪ねました。

Y様からは小麦の品種の特性や種まき、収穫時のより専門的なお話を伺いました。

小麦の粘り気や耐水性、耐熱性の違いなど実に細やかに把握されていて、

「昨今では北海道でも気温が高くなってきていることから、それにあわせた品種や栽培方法を考えなければいけない」

とおっしゃっていました。

農家さんのお話をお聴きしていると、作付面積や収穫量の単位が想像を遙かに超えたものでした。

まさに日本の食料庫です。

北海道で不作になると日本全国で不足が生じ、価格の高騰はもちろん品薄・品切れ状態に繋がってしまうと伺いました。

近年は、さまざまな野菜などで育成不足や収穫量が減っているそうです。

今回のブログの冒頭で書いた「袋に入った玉ねぎ」も実は、「小さいな…だから安価で販売しているのか?」と思っていましたが、今年の玉ねぎは非常に小玉なものばかりで、見かけたサイズが通常のサイズだったようです。

皆さんもスーパーなどで見る北海道産玉ねぎ、最近は小さいものばかりだと感じませんか?

ジャガイモも育成不足でかなり収量が少ないそうです。

日本の農家さんは誰もがそうだと思いますが、ご自身が栽培されるものには自信と愛情を持って取り組んでおられ、お話を伺った農家のS様、Y様共に、「日本の食糧を支えているんだ、支えるんだ、自分たちが守るんだ」という強い使命感を感じました。

その方々が口々に、「我々がつくった小麦で素麺をつくってくれるのは嬉しいし、何より美味しい」と言ってくださることが、産地と一体化になってできる取り組みなんだと強く感じましたし、とても嬉しく思いました。

皆さんのつくる小麦で「小豆島手延べ素麺」をつくることは、企業だけの話でなく、原料産地と加工産地を繋ぎ、それぞれの行政も関わって、それぞれの地域の発展にも繋がっていく…そんなビジョンを皆さんとお話することができたと思います。

話は変わりますが、農家さん訪問のため車で畑の中の道を走っていると、空き地に結構な量のジャガイモが野積みされているのをたくさん見かけました。

「あれは破棄しているものですか?」とお聞きすると「あれは、加工用のジャガイモなのでああいう形で“置いて”あるんです。加工業者が取りに来るんです」とのことでした。

やはり豪快だな…と感じました。

使っている道具類も大きいものばかりで、小麦収穫用のコンバインなどもとても大きくて、トラクターなどはGPS付きで自動で畑を耕したりするそうです。

タイヤだけで私の背丈くらいある大きなコンバイン

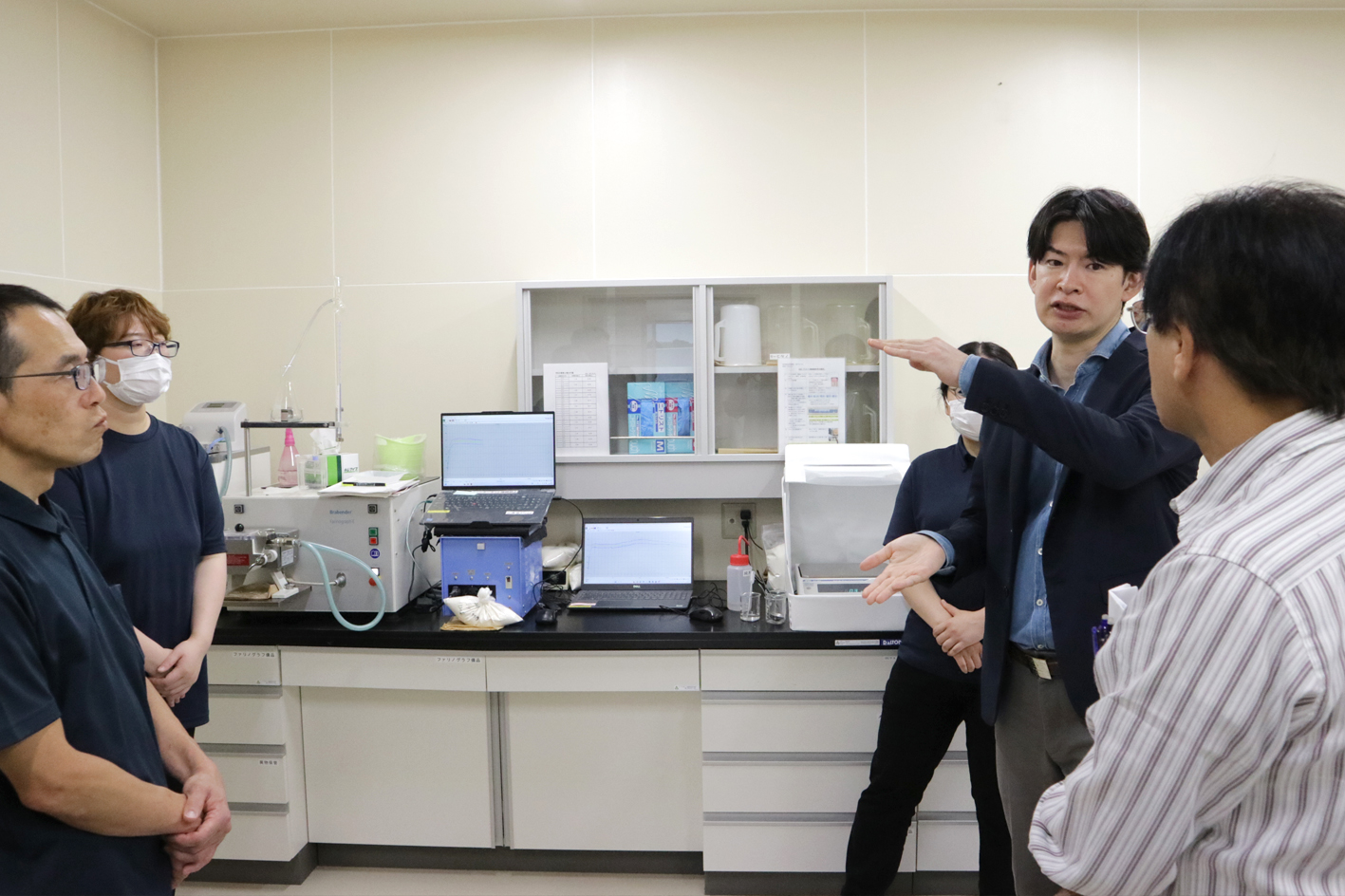

② 研究所では、ワクワクドキドキの体験

午後からは小麦メーカー様の施設に場所を移し、研究施設を拝見しました。

研究所では多くの職員の方がお待ちくださり、さまざまな分析機器についてご説明くださいました。

まずは、「テクスチャー試験」ができる分析器のご説明から。

これこそ私が求めていた機器で、思わず「どれくらいで購入できますか?」とお聞きしたぐらいです…

それはさておき、この機器では「食品の美味しさの一要素である食感についてさまざまな視点で分析し、特性を数値化して評価するための試験」ができるのだそうです。

素麺で何が知りたいかというと、“コシ”についてです。

もしかしたら皆さんが思いつく“コシ”と、素麺で(特に私が)言う“コシ”は若干違うかもしれません。

皆さんが思い浮かべるのは、うどんの“コシ”ではないでしょうか?

そのうどんの“コシ”とは、「噛み応えのある弾力」と言われ、「弾力と粘りの両方がある状態」だそうで、食感で説明すると「口に入れた瞬間の食感は滑らかで口当たり良く、噛むと弾力があり歯ごたえを感じる」とのことです。(参考:うどんが主食の讃岐うどん公式ブログより)

で、私が考える“素麺のコシ”は、素麺をツユからすすり上げるときや口の中で“暴れる(跳ね上がる)”勢いの良さだと考えています。

言葉に表すとどうにも難しいのですが、うどんと素麺では“コシ”の意味が微妙に違うと考えます。

“素麺はのど越し”ともいわれるように、口の中でそんなに咀嚼するものでもないかと考えます。

とすると、「噛み応え」を期待されているわけではないなと感じるからです。

その“素麺のコシ”を数値化することができれば、“コシ”の違いについても説明しやすいですし、何より美味しい素麺の見極めにもなると考えるからです。

どういう数値が「美味しい素麺」なのか…ということを、もちろん官能検査(食べて味を見る)を踏まえた上でですが、この研究所で数値化ができれば、美味しい素麺の評価基準もできるのではないかと期待しています。

また、その数値を具現化できるように製麺方法も調整できたらと考えています。

国産の小麦メーカー様と協力できるということは、こういった日々の疑問や、これまで感覚的に行われてきたものが「数値化」できることで、“職人の勘”に頼るのではなく、誰もが美味しい手延べ素麺をつくることができるベースもつくりやすくなることだと考えています。

研究所長のYさんにこのお話をしたところ大変喜んで(?)くださいまして、ぜひその数値化を行っていきましょう!とお言葉もいただけたので、これまた産地に来た甲斐があるなと感じました。

※写真はご許可を得て撮影しております。

“素麺のコシ”を数値化するにあたって重要になるのは、手延べ素麺専用の小麦粉ということになってきます。

現在、外麦(外国産小麦)では手延べ素麺専用のブレンド粉はありますが、国産小麦粉のものはありません。

国産小麦粉を使った手延べ素麺もありますが、あくまでもパン用やお菓子用、麺としてはうどん用の小麦粉を使って製麺したものですので、国産小麦粉の素麺専用粉でつくった手延べ素麺もありません(あくまでも自社調べ)。

そこで今回は、その国産小麦粉だけでつくる手延べ素麺専用粉を開発することが最大のポイントです。

北海道産小麦をブレンドして、手延べ素麺に最適な粉をつくり出す…そんな夢のような取り組みには、厳密性、再現性が欠かせません。

そのためには、科学の力が欠かせませんが、小麦メーカー様が粉の供給から分析まで全面的にご協力いただけるとのことですから、絶対に「美味しい手延べ素麺」を完成させたいと思います。

他にもさまざまな分析機器や分析方法などについてお聴きし、“分析好きな私”としては、ドキドキワクワクな時間でした。

③ 北海道視察を振り返って

写真は、なんとか雨も止み、本来見学するはずだった小麦畑に伺った際のものです。

偶然の出会いから始まった今回の取り組みは、単に石井製麺所の新製品というだけでなく、手延べ素麺の新しい可能性についても挑戦できる取り組みだと考えています。

外麦の場合は、生産地の情報や栽培者について知ることはできません。

小麦の性質や安全性ももちろん大切ですが、生産者さんの想い、産地の想い…たくさんの方が大切にされているその想いのバトンを受け継いで、美味しく手延べ素麺に仕上げることも必要だと考えます。

生産地の皆さん、少なくともお会いした皆さんは真剣に食のことを考え、ご自身の役割ややるべきことをしっかりと実行されているのだと感じました。

私もやるべきことをしっかりと見据えて行動していきたいと思います。

今回、北海道に来て、お話しを伺えて本当に良かったです。

研究室を拝見して、本当に勇気が湧きました。

やるべきことは、まず私ができること…誠実に手延べ素麺をつくり上げていくことだと、改めて強く感じました。

原料産地、素麺の産地、そして素麺を召し上がってくださる皆さんと一緒に、支え合える関係性をしっかりと築いていきたいと思います。

写真は、翌日の快晴の畑だそうです。

私は26日(金)朝5時出発の高速バスで帰路につきました。

小麦畑(だと思います)

小豆畑

山芋畑

てん菜畑

④ 《番外編》帰路にて…神戸三宮「鶏料理らんぷ」

26日(金)、朝5時発の高速バスに乗り、午前中の飛行機で神戸空港に戻ったのには理由がありました。

神戸には、弊社の素麺をメニューにご利用くださっているお店がいくつかございます。

普段はなかなか神戸に出ることも少ないので、小豆島に帰る前に、ご挨拶と食事に行ってきました。

まずご紹介をしたいのは、こちらの「鶏料理らんぷ」様です。

おもての看板に「夫婦で営む鶏料理」とあるように、ご夫婦でお店を切り盛りされていらっしゃいます。

長らく、お素麺とお蕎麦(手延べ麺 蕎麦風味)をご利用いただいており、ようやくお店を訪ねることができました。

私が訪ねた日もお客様がいっぱいで、特に女性のお客様が多いようです。

最初に注文したのは、「鰻のポテサラ」。

ポテトサラダに、鰻?

テーブルに出てきた料理を見てびっくり!ポテトサラダの上に鰻がのっています!

食べ方は海苔で巻いて一口で、お好みで山椒も。

食べてまた、その組み合わせの妙味に驚かされました。

鰻がほぐれポテトサラダを一体になって、ほどよい塩味と鰻の旨みが広がって…一口が美味しくで、それに楽しい。

当初は夏限定のメニューだったそうですがとても人気で、年中食べられるグランドメニューになったそう。食べてすごく納得です。

もちろん、弊社の手延べ麺を使ったメニューもじっくり味わってきました。

「蒸し鶏の冷製トマトカッペリーニ」(お素麺使用)

カッペリーニとは、その細さが特徴のロングパスタのことだそうで、パスタの代わりに素麺を使った一品です。

トマトのさっぱりとした味に、チーズと胡椒の風味がふんわりと。

パスタの代わりといっても、素麺らしい美味しさがしっかり生きていて、素麺屋にとってはそれが嬉しい笑。

おそらく、かなり短めに茹で上げられているでしょうか。

最初は硬めの舌ざわりを感じながらも、大事にしている小豆島そうめんらしい風味とコシがあって美味しいカッペリーニでした。

「鴨せいろそば」(お蕎麦使用)

鴨肉の赤身がやわらかく、脂身はほどよく…蕎麦の前に、まずは鴨肉をしっかりと味わいました。

ワサビを少しつけて、つゆにくぐらせて、鴨肉の旨みを堪能してから、蕎麦を一息にツルツルっと。

使っていただいている「手延べ麺 蕎麦風味」は、その名前の通り、手延べ麺であることを大事にした蕎麦です。

一口をツルツルっと、勢いよく食べることが、手延べ麺の美味しさを味わうには大事だと思っておりまして…

鴨せいろそばに、うちの蕎麦はよく合っていると、私は思います!

毎日のように、手延べ素麺をつくっていて、もちろんその素麺を食べることも多いのですが、その食べ方は普通の「冷やし素麺」がほとんどで、時々、夕飯のお味噌汁がにゅうめんになるくらいです。

自分たちがつくる素麺がこんな風に、色合いも味わいも豊かになって、多くの人が美味しく食べてくださっている。

そのこと自体がとても新鮮なことに感じられて、嬉しい気持ちになりました。

それと同時に、音更町の農家さんの想いを猛烈に共感する時間ともなりました。

そのほかにも、たくさんのお料理をいただきました。

実はお店をオープンされたときから存じておりまして、まもなくお店は5周年を迎えられます。

大変なご時世のなかでお店を始められたものと想像します。

インスタを拝見していると、どれも美味しそうな創作料理の数々とともに、ご夫婦の素敵な写真もいっぱいです。お二人がお店を切り盛りされている姿を見ても、ご夫婦二人三脚でがんばって来られたのだと思います。

そんなお店で弊社の素麺が少しでもお役に立てていれば、それはとても有り難いことです。

また必ず食べに行きますね。

まだ食べていない、一品一品、多彩な創作料理が沢山あります。どんなお料理なのか、今から楽しみです!

皆さまも神戸に、三宮にお越しの際は、ぜひ「鶏料理らんぷ」さんにお立ち寄りくださいませ。

「鶏料理らんぷ」

住所:兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5-3-5 グリーンシャポービルB1F

アクセス:(神戸市営地下鉄)三宮駅<東出口2>徒歩0分

『お!いしい けんぶんろく』について

本ブログでは、色々な産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、様々な素麺の情報を発信できれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。

色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。

お!いしい けんぶんろくブログ

【お!いしい けんぶんろく】 Vol.66

麺求者への道/食物アレルギーについて研究してみる

日中の暑さは、ましになってきたでしょうか。

ようやっと秋の気配…といったところですね。

小豆島では、先日、朝から雷(なってましたよね?)を伴う強い雨が降ったりと不安定な空模様で、暑いよりはマシですが、製麺にはハラハラするお天気です。

涼しさの兆しが見え始め、製麺作業もピークを越えて、道具類のメンテナンスはもちろんのこと、体のメンテナンスにも力を入れようと、まずは母と一緒に接骨院へ行ってまいりました。

私の腰の具合もありますが、やはり母の体が心配です。

普段から腰をかばうような仕草をしており、できるだけ負担の掛からないようにと考えながらの作業でしたが、どうしても人の手が限られるので、本人もついつい無理をしてしまうようです。

家族だけでの作業に頭を悩ませる点のひとつです。

普段はなかなか行かないのですが、今回、接骨院へ行く決断をしたのは、母の友人からの勧めでした。

不幸中の幸いか、思っていたよりも随分と症状はマシなようで、今後しっかりとケアをしていけば深刻な状況は避けられそうです。

とはいえ、私も含めてリスクを抱えている状態は変わりませんので、今後も無理をしないでしっかりと製麺に集中できる健康管理を心掛けていきたいと思います。

さて、今回のブログのテーマですが、これまでも少し触れてはいるのですが、改めて小麦製品の宿敵ともいえる「食物アレルギー」をテーマに色々な角度で調べてみました。

小麦アレルギーはまさに、食物アレルギーを代表するものであり、多くの方が悩み苦しんでおられると思います。

しかしながら小麦アレルギー以外にも食品表示法で定められた28食品(小麦含む)は無論のこと、他にもさまざまな食べ物でもアレルギー反応を伴う方がいることも驚きでした。

先日見ていたテレビで、タレントの狩野英孝さんも食物アレルギーなどに悩まれていると言っておられて、ものすごい数の物質にアレルギーがあるとのこと。

「食べられるものは魚と肉」と言っておられたのには正直ビックリしました。

そこまでの方は極端としても、例え数種しか影響を受けなくても蕎麦やエビ・カニの甲殻類など食べることによって命の危険にさらされる方もいらっしゃるということは、本当につらいことだと思います。

かくいう私もアレルギー反応を示す食べ物(食べられないわけでなく体調が悪いときに食べるとダメージが出るのですが…)もあったりするので、少しではありますがそのつらさを経験しております。

今回のブログでは、「そもそも食物アレルギーって何?」「なぜアレルギー反応が起きるの?」なども含めて「食物アレルギー」だけで内容を考えています。

明るい未来が見えるような、食物アレルギー研究の現在にも触れたいと思います。

今回は難しいテーマですので、素人調べですから間違った見解もあるかも知れませんので、その際はそっとアドバイスのDMをいただけましたら幸いです。

今回もぜひ最後までご覧ください。

【目次】

① 食物アレルギーの基礎知識

② 表示が義務づけられている原材料とは

③ 食物アレルギーの歴史と現状

④ 小麦アレルギーとセリアック病の違いとは

⑤ 「アレルゲンフリー」などの食品について

⑥ 食物アレルギーの治療と展望

① 食物アレルギーの基礎知識

子どもから大人まで幅広い世代でみられる食物アレルギーは、特定の食べ物を摂取したり触れたりすることにより、免疫システムが過敏に働いて、体に不利益な症状が現れる疾患です。

アレルギーを引き起こす物質であるアレルゲンは、主に食物に含まれるタンパク質です。

通常、食べ物は体の栄養源となりますが、免疫機能や消化吸収機能に問題があると、体が食べ物を有害なものとして認識し、排除しようとします。

血液中には、体内に侵入したアレルゲンに対して働きかけ、身体を守る機能を持つ「IgE抗体(免疫グロブリンE)」と呼ばれるタンパク質があります。

アレルギー体質の人は、血液中に大量のIgE抗体が存在しており、食物を摂取して腸管から成分が吸収される際に、体が特定のタンパク質を異物と認識すると、血中のIgE抗体が反応してアレルギー症状が出るそうです。

例えば卵アレルギーの人は卵のタンパク質に反応するIgE抗体を、牛乳アレルギーの人は牛乳のタンパク質に反応するIgE抗体を持っており、卵アレルギーの人が牛乳で発症しないのは、その人のIgE抗体が卵だけに反応するからだそうです。

タンパク質は、アミノ酸が鎖状につながり、らせん状やシート状に折り畳まれた構造をしており、特定のアレルゲンに結合する「特異的IgE抗体」は、この構造の決まった場所に結合するそうです。

加熱や酸、酵素によってタンパク質の形が変化(変性)したり、消化酵素の働きでアミノ酸のつながりが切断(消化)されたりして、特異的IgE抗体が結合する場所の形が変化すると、IgE抗体が結合しにくくなり、アレルギー症状が出にくくなります。

これを「低アレルゲン化」と言うそうです。

食物アレルギーにはいくつか病型があり、そのほとんどは、食物アレルゲン摂取後2時間以内にさまざまな症状が現れる即時型です。