【お!いしい けんぶんろく】 Vol.42

麺究者への道/ビールについて研究してみる

夏の終わりが近づくにつれ、台風の接近や不安定な天候に悩まされます。

そして、この夏一番の悩みと言えば…

今年は、本当にたくさんのご注文を頂戴しました。

暑さが厳しかったことや、暑い日が続いたせいか、今年は8月中旬頃までご注文を多くいただき、製造と発送を交互におこなう日々でした。

その出荷のピークも過ぎた8月中旬頃、なんとか今年も乗り切れたと安堵し、今後の製造に向けて設備の見直しや製造環境の改善など、検討し始めた矢先、なんと、肝心要の乾燥用のボイラーが故障…

製造のピークを見計らったように、まったく言うことを聞いてくれなくなったボイラー。

手延べ麺を乾燥させるのになくてはならない存在です。

年々暑さが厳しくなり、また不安定な天候が続くことから、製造環境の改善に経費がどれくらい掛かるかと考え、「ボイラーはもう少し頑張ってくれるかな?」と思ったのが悪かったのかどうか、一番はじめに根を上げてしまいました。

さあ、困りました。

知り合いの方にお聴きしたり、さらにそのお知り合いの方に修理ができる方をご紹介いただいたり…

色々なツテを頼って、見ていただいたところ、どうやら故障ということでなく、ボイラーの煙を排出する煙突(正確には煙道(えんどう))が詰まってしまっていて、そのせいでボイラーが不完全燃焼していたようです。

原因が分かれば、まずは煙突掃除です。

なんといっても、少なくとも30年選手のボイラーですので、型が古く、メンテナンス用の開口部は設けられていません。ボイラーと煙突の接続部のボルトを一本一本外し、煙突を取り外すところから…

硫黄と煤の塊をなんとか除去。

何とか作動するところまでは回復していただきました!

業者さんと一緒に、みんな煤で真っ黒になりながら頑張ったのは、ある意味いい経験となりました(笑)。

一安心ではありますが、内部の部品には劣化も見られるようで、新しいボイラーへの入替は避けられないようです。設備の見直しを図らなければいけない、今日この頃です。

これが目下、一番の悩みの種です。。。

さて、先日のブログでご紹介したマンガ「もやしもん」でも、ビールについてのお話があります。

とっても良いお話で、思わずビールを飲みたくなりました(笑)。

小豆島にもクラフトビールの醸造所があり、こちらはとても近くなのですが、車社会の小豆島。

車で行ったら飲めなくなってしまいますので、見学に伺い、お土産を買って今回のブログで調べたうんちくを読み返しながら自宅で味わってみたいと思います。

言われてみればビールも発酵食品のひとつなんですね。

(大)麦を発酵熟成させてつくるのですから素麺づくりに活かせる部分は無いかと色々と調べてみました。

今回も楽しい内容になったと思いますので、最後までご覧いただけると幸いです。

【目次】

① ピラミッド建設の報酬だった!ビールの歴史

② 鎖国中にもたらされ、冷蔵庫の普及により消費が増えた日本のビール

③ ビールの味わいや香りを決める、原料について

④ つくり方により個性を生み出す!ビールの製法

⑤ ビールの種類は世界に100以上!日本のビールの定義とは?

⑥ 《美味しい手延べ素麵》ビールのおつまみにふし麺のおやつ 編

① ピラミッド建設の報酬だった!ビールの歴史

ビールは麦芽・ホップ・水を主原料とした醸造酒で、アルコール度数が低く、炭酸ガスを含み、ホップ独特の香りや苦味を持つのが特徴です。

ビールの誕生は紀元前8000~4000年までさかのぼるとも言われています。

人類最初の文明とされるメソポタミアで、放置してあった麦の粥に酵母が入り込んで自然発酵したのが起源と考えられています。

紀元前3000年頃のシュメール人が、ビールづくりの模様をくさび形文字で粘土板に残しています。

当時は、まず麦を乾燥させて粉にしたものを焼いてパンをつくり、それを砕いて水を加え自然発酵させていたようです。

同じ頃エジプトでも、肥沃なナイル河畔で収穫される大麦を原料にビールがつくられ、広く飲用されていたとのことです。

ピラミッドを建造する労働者にビールが配られていたとも言われています。

当時のビールはホップは使用されず、薬草やはちみつなど様々な原料が使われていました。

栄養食品としてや、神様へのお供え物としても用いられていたそうです。

紀元前1700年代に制定された初めての成文法「ハムラビ法典」にも、ビールに関する法律が制定されているそうです。

この頃には各所に醸造所がつくられ、ビアホールのような店もあったようで、その取り締まり規則や罰則などが公布されました。

ギリシャやローマでは、麦類が生育しにくい気候風土のためか、ワインが主流となっていました。

北ヨーロッパでは、古代ゲルマン人が定住生活に入った紀元前1800年頃すでにビールがつくられていた記録が残っているそうです。

ゲルマン人やケルト人は、麦類を麦芽に加工する、現代にも通じる製法でビールをつくっていたようです。

ビールづくりにホップが使われるようになった時期については諸説ありますが、紀元前1000年頃、コーカサスに住んでいた民族から始まったという説が有力とのことです。

中世に入ると、ゲルマン民族の大移動によりヨーロッパ各地にビールが広がりました。

「ビールは液体のパン」「パンはキリストの肉」と考えられ、教会や修道院でビールづくりがさかんになりました。

当時のビールは、栄養補給や医療にも利用されていたようです。

11世紀後半になると、ビールづくりにホップを使用すると品質が飛躍的に向上すると分かってきて、ホップのビールが次第に広まりました。

技術の進歩もあり、一般庶民にも飲まれるようになって、15世紀以降には民間でもつくられるようになりました。

中世まではビールが腐敗しないように、9月~3月ごろの涼しい時期にビールづくりがおこなわれていました。

しかし気温が低すぎると発酵がうまく進まないなどのトラブルもあったそうです。

15世紀にドイツのミュンヘンで、下面発酵のビールが誕生します。

当時のビールは、高温で短時間、貯蔵と発酵を行う上面発酵のビールが主流でした。

低温で長時間、貯蔵と発酵を行う下面発酵ビールはその後のビールづくりを大きく変え、現在も世界の主流となっています。

1516年ドイツで「ビール純粋令」が交付されました。

「大麦・ホップ・水の3つの原料以外は使用してはならない」と定めることにより、その後ドイツビールの品質維持向上に貢献しました。

現在でもドイツでは下面発酵ビールの製造においてこの法律が守られています。

19世紀後半、ドイツのリンデが冷却機を発明し、下面発酵ビールが四季を通してつくれるようになりました。

またフランスの細菌学者パスツールが発明した低温加熱殺菌法により、ビールの長期保存が可能になって市場が拡大しました。

一方、デンマークのハンゼンが発見した酵母の純粋培養法により、ビールづくりに適した酵母だけを分離できるようになり、近代的な大量生産への道が開かれたとされています。

<参考サイト>

・ビールの豆知識|ビールの歴史

https://www.brewers.or.jp/tips/histry.html

・ビールの歴史をわかりやすく解説|ビールの発祥から現在までを説明

https://www.sakesen.com/blog/history-of-beer/

・ビールの歴史を教えてください。

https://www.suntory.co.jp/customer/faq/001716.html

② 鎖国中にもたらされ、冷蔵庫の普及により消費が増えた日本のビール

日本にビールが入ってきたのは江戸時代です。

鎖国政策のもと、唯一開港していた長崎県の出島でオランダからビールがもたらされ、蘭学者たちが試飲や試作をしたと言われています。

日本で初めてビールを醸造したのは幕末の蘭学者・川本幸民で、物理・化学分野の翻訳もしていた中で、ビールの醸造実験にも取り組んだとされています。

日本にビール醸造所が初めて設立されたのは1869年、横浜の外国人居留地で開設された「ジャパン・ヨコハマ・ブルワリー」です。

1870年にはアメリカ人の醸造師ウィリアム・コープランドが、現在のキリンビールの前身となる「スプリング・バレー・ブルワリー」を創設しました。

1872年、大阪で渋谷庄三郎が日本人では初めてビールの醸造・販売を本格的に開始したのを皮切りに、各地にビール会社が誕生します。

北海道に設置された開拓使により1876年「開拓使麦酒醸造所」が開業され、開拓使の廃止後に設立された「札幌麦酒会社」が、現在のサッポロビールです。

1889年に設立された「大阪麦酒会社」は、後にアサヒビールとなっています。

明治20年代に入ると近代化が進み、日本のビール総生産量が輸入量を超え、ビール産業は著しく成長していきました。

1899年、ビアホールが銀座にオープンしました。

当時ビールを提供するレストランは高級店であったため、ビールだけを気軽に飲める業態として発案されたビアホールは庶民に大人気となり、一時期の東京には約2,000軒のビアホールがあったそうです。

1950年代後半~1970年代にかけての高度経済成長期には、ビールの消費量が爆発的に増えました。

ビールはお店で飲むのが主流でしたが、家庭用冷蔵庫の普及により自宅での消費が急増したためです。

昭和40年代には全国で10のビール工場が新設され、製造量は10年間で2倍に増えました。

しかし1994年に過去最高の製造量を記録したのをピークに、飲酒人口の減少や消費者の嗜好の多様化・個性化により、ビールの製造量は減少傾向が続いています。

一方、1994年にビール製造免許に係る最低製造数量基準が年間2,000キロリットルから60キロリットルに引き下げられたことにより、各地に小規模なビール醸造所が登場し、独自のビールをつくり始めました。

1990年代後半には「地ビール」ブームが巻き起こりましたが、価格が高いこともあり、ブームは数年で衰退してしまいます。

そんな中、2000年代にアメリカで「クラフトビール」が人気を集めるようになるのに伴い、日本の小さな醸造所でつくられた地ビールも「クラフトビール」と呼ばれ、注目されるようになりました。

大手メーカーのビールとは異なる個性的で多様な味わいが好まれ、さらなる広がりを見せています。

<参考サイト>

・つい話したくなるビールの歴史と豆知識。ビールは常にイノベーションとともにあった

https://nf-startup.jp/report/details/3067/

・日本のビールの歴史と国内の大手ビールメーカーを知ろう!

https://tanoshiiosake.jp/9219

・クラフトビールと地ビールの違いとは?歴史や人気の理由も解説!

https://yonasato.com/column/guide/detail/craft_beer/jibeer/

・意外と知らなかった!「地ビール」と「クラフトビール」の違いとは

https://www.fujizakura-beer.jp/craft-beer-difference/

③ ビールの味わいや香りを決める、原料について

ビールの主な原料は、麦芽・ホップ・水、そして酵母です。

その組み合わせや量、使うタイミングや温度などにより、味わいや香りが変わります。

ビールの原料について、詳しく調べてみました。

【麦芽】

発芽した大麦の芽と根を取り乾燥させ、さらに熱風に当てながら焙燥(ばいそう)したもので、「モルト」とも呼ばれます。

大麦には、穀粒の実り方が二列の「二条大麦」と、六列の「六条大麦」があります。

ビールづくりに使われるのは、粒が大きく均一で、アルコールの原料となるデンプンの含有量が多い二条大麦で、別名ビール大麦とも呼ばれます。

小麦やライ麦、オーツ麦が使われるビールもあるそうです。

麦を発芽させることで、種子中の糖化酵素(アミラーゼ)が活性化し、麦芽に含まれるデンプンを糖に変えます。

その糖分を酵母が食べる、つまり発酵することにより、アルコールと炭酸ガスができるのです。

【ホップ】

多年生のつる性の植物で、松ぼっくりに似た花のような形をしためしべの「毬花(まりはな)」という部分が使われます。

ビールに苦味と香りを付けたり、泡のもちを良くしたり、腐敗を防いだりする役割を果たします。

北半球の涼しい地域で多く栽培され、8~9月頃に収穫されます。

香りの良い「アロマホップ」と、苦み成分の多い「ビターホップ」の2種類があります。

【水】

ビールの約90%を占める原料である水は、地域ごとに成分が異なり、その地でのビールの味わいに大きな影響を与えます。

日本で多く飲まれている淡色のビールには、カルシウムやマグネシウムなどの含有量が比較的少ない軟水が適しています。

硬水は、発酵も旺盛になりやすいことや、麦芽から多くの成分を溶け出させることなどから、濃色のビールづくりに向いているそうです。

【酵母】

ビールのもとである麦汁を発酵させてビールにする微生物。

麦汁に含まれる糖分をアルコールと炭酸ガスに分解する役割を持ち、発酵の副産物としてエステルという香り成分を生み出します。

ビールづくりに用いられるビール酵母は、上面発酵酵母と下面発酵酵母の2系統に分けられます。

上面発酵酵母は20℃前後で発酵し、発酵終期には酵母が液体の表面に浮いてきます。

味も香りも個性的なものが多く、多様性があります。

ヨーロッパなどでは上面発酵ビールが根強く飲まれています。

下面発酵酵母は10℃前後でゆっくりと発酵し、発酵終期には酵母が底に沈みます。

さっぱりした味わいですっきりしたのど越しが特長です。

15世紀に南ドイツで登場し、低温で発酵するため寒い時期にもビールづくりが可能なことや微生物の汚染リスクが低いことなどから19世紀にはビールづくりの主流となり、今や世界のビールの生産量の約9割を占めています。

主原料以外の副原料には様々なものがあり、アルコールのもとになるものと、香味付けに使われるものの2つに分けられます。

【アルコールのもとになる副原料】

米やトウモロコシからとったデンプン(スターチ)や、糖類があります。

これらの使用比率が高いと、酒税法では「発泡酒」とされます。

【香味付けに使われる副原料】

ラズベリーやチェリー、イチゴやリンゴなどの果物や、シソやハーブなどがあります。

これらの原料を使用すると、酒税法では「発泡酒」となります。

<参考サイト>

・ビールの原料って??

https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/sake/seminar/r5/2305/material.htm#:~:text=%E7%8F%BE%E5%9C%A8%E3%80%81%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%81%E9%BA%A6%E8%8A%BD,%E3%81%AF%E3%80%81%E3%81%84%E3%81%86%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%82%82%E3%

・ビールの豆知識|ビールの造り方

https://www.brewers.or.jp/tips/production.html

・ビールの原料|4つの原材料の組み合わせで味わいが変わる!クラフトビールメーカーが解説

https://yonasato.com/column/guide/detail/craft_beer/material/

・これからビール通になりたい方へ

http://www.ji-beer.co.jp/app/Blogarticleview/index/ArticleId/43

④ つくり方により個性を生み出す!ビールの製法

ビールはどのようにつくられているか、調べてみました。

【製麦(せいばく)】

まずは麦を発芽させて麦芽をつくります。

デンプンやタンパク質を分解する酵素が生成されたり、大麦の成分を分解しやすい状態にしたりする工程で、ビールの色や香りはこの過程で特徴づけられます。

製麦は大きく3つの工程に分けられます。

<浸麦(しんばく)>

大麦を約15℃の水に2日間ほど浸すことで、発芽を促し、生育に必要な水分を吸わせます。

この間に水を入れ替えることで、大麦に含まれる雑味が溶け出し、また粒についているほこりも洗い流されます。

<発芽>

発芽室で15℃前後に保たれるよう冷風を送り、定期的に大麦を混ぜて発芽を促します。

硬い大麦の粒が発芽によりやわらかくなります。

<焙燥>

発芽した大麦を熱風で乾燥させて発芽を止めます。

約50℃から約80℃まで徐々に温度を上げます。

大麦は香ばしく仕上がり、雑菌が繁殖できないほど乾くため長期保存が可能になります。

またビールの色や香りの成分もつくり出されます。

焙燥の温度や時間を調整することで、多様な味わいが生まれます。

焙燥が終わったら、大麦から渋味や雑味のもとである伸びた根っこを取り除きます。

【仕込み】

麦芽やホップ、またビールの味を変化させるオレンジピールや果実などの副原料を使用して、糖やアミノ酸を含んだ麦汁をつくります。

仕込みは大きく5つの工程に分けられます。

<粉砕>

麦芽を細かくすることで、デンプンを糖化させやすくします。

ただし細かくしすぎるとろ過しにくくなり、また、穀皮と呼ばれる大麦の表面にある苦み成分が麦汁に溶けだしてしまうため、細かくなりすぎないように粉砕します。

<もろみづくり>

粉砕された麦芽をお湯と一緒に仕込み樽に投入し、これを撹拌しながら適度な温度に保ちおかゆのような状態にします。

<糖化>

麦芽に含まれるデンプンを酵素によって糖に分解します。

この工程を「糖化」と言います。

同時にタンパク質はうま味成分のアミノ酸に分解されます。

糖化が最も進む約65℃を維持することで、おかゆ状から透き通った色のサラサラな状態へと変化します。

<濾過>

穀や麦芽の粒などの固形物を、大きなざるのようなろ過装置で取り除き、透き通った状態にしていきます。

この時、一番最初に搾り出された麦汁は「一番麦汁」と呼ばれ、すっきりとして渋みのない飲みやすい味わいになります。

さらにこの後、残った固形分にお湯をかけてエキス分を抽出したものが「二番麦汁」で、多くのビールはこれも使用しています。

<煮沸>

ろ過された麦汁を煮沸釜に移し、ビールの苦味や香りを付けるホップを添加して煮沸します。

加熱によりタンパク質が凝集して、徐々に透き通った麦汁に変化します。

煮沸する時間によって、苦みや香りの付き方が変わります。

また煮沸は、好ましくない香りを飛ばしたり麦汁を殺菌したりする効果も期待できます。

ホップは煮沸の序盤に入れると苦味が出ますが香りが付きにくく、終盤に入れると苦味はあまり出ず、香りが残ります。

ホップを投入するタイミングや量により、ビールの風味に個性が生まれます。

【発酵】

仕込み段階で糖化してつくられた糖を酵母により分解し、アルコールと炭酸ガスをつくります。

まず麦汁を冷却機で発酵に適した温度まで冷やします。

発酵方法は主に、約10℃前後で6~10日間ほどの「下面発酵」と約20℃前後で3~6日間ほどの「上面発酵」の2つに分けられます。

適温になった麦汁に酵母を加え、同時に酸素を供給することで、酵母が増殖して発酵が進みます(主発酵)。

約1週間程度で「若ビール」と呼ばれる状態になりますが、これはまだ味にコクや深みのないものです。

【熟成】

若ビールを貯酒タンクへ移し、数日間熟成します。

熟成することで、好ましくないにおいの成分が別の物質に変換されます。

また熟成中も発酵が進み(後発酵)、炭酸ガスが発生します。

【熱処理・濾過】

不純物や固形物を除去するために熱処理やろ過をして、ビールの風味を保つため酵母を死滅させ、濁りの原因となる物質を取り除きます。

熱処理には、ビールを容器に詰める前に殺菌する方法と、詰めてから容器ごと殺菌する方法があります。

熱処理していないビールは「生ビール」と呼ばれます。

熱処理はかつてはビールづくりに不可欠な工程でしたが、醸造技術が発達し、現在日本で流通しているビールの多くが生ビールです。

また最近では、あえてろ過をせず酵母が生きたままの「無ろ過ビール」もあり、濃厚なコクとフルーティな香りの独特な味わいが楽しめます。

【充填】

完成したビールを缶や瓶、樽などの容器に詰めてしっかりと密封し、出荷します。

<参考サイト>

・ビールの作り方をわかりやすく解説|製造工程を詳しく説明

https://www.sakesen.com/blog/how-to-make-beer/

・ビールのつくり方を分かりやすく解説!工程から発酵や熟成の方法、豆知識まで

https://yonasato.com/column/guide/detail/craft_beer/process/

・ビールの製造方法とは? 工程ごとに詳しく解説

https://tanoshiiosake.jp/9571

・ビールの豆知識あれこれ! 雑学でビールをもっとたのしく

https://tanoshiiosake.jp/7026

⑤ ビールの種類は世界に100以上!日本のビールの定義とは?

ビールの種類のことを「ビアスタイル」と呼び、その数は100種類とも150種類とも言われています。

製法の紹介でも触れたように、発酵方法による分類では大きく2つに分けられます。

「上面発酵ビール」は「エール」とも呼ばれ、豊かな香りと豊潤な味わいの傾向があります。

「下面発酵ビール」は「ラガー」とも呼ばれ、すっきりとした味わいの傾向があります。

この他、自然界に存在する野生酵母を使って自然発酵させる、ベルギーの「ランビック」などのビールもあり、「ワイルドエール」として上面発酵に分類されることもあります。

「エール」と「ラガー」それぞれの、代表的なビールについて調べてみました。

【エール】

<ペールエール>

「ペール」とは「淡い」を意味し、イギリスで誕生した当時に飲まれていた他のビールより淡い色合いだったことが名前の由来と言われる。

モルトのコクを感じられる「イングリッシュ・ペールエール」と、ホップの香りがふんだんに感じられる「アメリカン・ペールエール」の大きく2つに分けられる。

<IPA(アイピーエー/インディア・ペールエール)>

イギリス発祥で、多彩な派生スタイルを持つ、アルコール度数高めのビール。

ホップを大量に使用してつくるため、ホップ由来の香りと苦味が際立つ印象的な味わい。

<ポーター>

18世紀初頭のロンドンで、「古くなった酸味のあるブラウンエール」と「つくりたての若いブラウンエール」、「ペールエール」の3種類を混ぜたものが始まりとされる。

茶系の色味とコクが特徴の「ブラウンポーター」と、より濃色でコーヒーやチョコレートを思わせる香ばしい風味を持つ「ロブストポーター」がある。

<スタウト>

アイルランド発祥で、「ポーター」から派生した、コーヒーのようなロースト香が特徴のビール。

「ドライスタウト」や「スイートスタウト」「フォーリンスタイルスタウト」「オイスタースタウト」など、様々な種類がある。

<ヴァイツェン>

小麦麦芽を使ったドイツ伝統の白ビールで、「ヴァイス」とも呼ばれる。

酵母をろ過した透明で澄んだ「クリスタルヴァイツェン」、無ろ過で白く濁った「ヘーフェヴァイツェン」などがある。

ホップ由来の苦味が少なめで、バナナやクローブのような香りが感じられる。

<アルト>

デュッセルドルフで18世紀頃に発展した、下面発酵なみの低温で熟成される銅褐色のビール。

「アルト」はドイツ語で「古い」の意味。麦芽由来の焙煎香と、まろやかなコクが感じられる味わい。

<ケルシュ>

ドイツのケルン地方の限られた醸造所で厳格なルールのもとにつくられたビールだけが名乗れる、ビールとしては珍しく原産地統制呼称が認められた、伝統的なビアスタイル。

淡い色と酵母由来のフルーティーな味わいが特徴で、なめらかな口当たり。

<ベルジャンホワイト(ベルギーホワイトビール)>

ベルギー発祥で、中世から親しまれている、麦芽にしない小麦と大麦麦芽でつくられる白ビール。

煮沸時にコリアンダーシードとオレンジピールを加えるため、柑橘系の甘くさわやかな香りとスパイシーな風味が楽しめる。

苦味が少なく、フルーティーで飲みやすい。

<アンバーエール>

アメリカ西海岸発祥の、琥珀色のエールビール。

「アメリカンアンバーエール」「アメリカンスタイルアンバーエール」とも呼ばれる。

焙煎モルトによるカラメルのような香りと濃厚なコク、ホップ由来の苦味が特徴で、肉料理とよく合う。

【ラガー】

<ピルスナー>

19世紀、チェコのピルゼン発祥。

現在、世界のビールの主流となっており、日本の大手メーカーがつくるビールの大半はこの「ピルスナー」と言われる。

アルコール度数は低めで、透き通るような黄金色とキレのあるさわやかなのどごし、ホップの苦味が特徴。

<シュヴァルツ(シュバルツ)>

ドイツ発祥の黒ビール。

ロースト麦芽の、ビターチョコを思わせる香ばしさや甘み、ほろ苦さが特徴。

シャープでスッキリとした味わい。

<ボック>

ドイツのアインベック発祥。

アルコール度数の高さが特徴で、14%を超えるものも。

苦味は少なめで、香りや味わいはモルトの個性により異なる。銅色から黒色と比較的濃い色合い。

<アメリカンラガー>

爽快なのどごしと軽い飲み口で、苦味やクセの少ないスッキリとした味わいが特徴。

淡い黄金色。

ビールの定義は国によって異なるそうです。

日本では酒税法により、麦芽・ホップ・水と、その他政令で定める物品(麦・米・トウモロコシ・デンプン・糖類など)を用いて発酵させた、アルコール分20度未満のお酒で、麦芽の比率が50%以上のものと定義されており、この定義から外れたものは「発泡酒」とされます。

外国から輸入されたビールに「発泡酒」と表示されている場合がありますが、原料に小麦麦芽や果実などを使っており「ビール」の定義に当てはまらない、といった理由からとのことです。

また「第3のビール」や「新ジャンル」と呼ばれるビールテイスト酒類もあります。ビールは税率が高いことから、1990年代初頭に低税率の発泡酒が生まれましたが、何回かの税率改定やビールの麦芽比率の定義の改定などもあり、発泡酒よりも税率の低い第3のビールが開発されました。

第3のビールは法律上、麦以外の原材料を用いて発酵させたものは「その他の醸造酒」、発泡酒に大麦由来のスピリッツ(純度の高いアルコール)を加えたものは「リキュール」に、それぞれ分類されます。

2023年の酒税法改正により、現在は発泡酒と第3のビールは同額の酒税になっています。

また2026年10月にはビールと発泡酒の税率が一本化されるとのことです。

最近よく耳にする「ノンアルコールビール」は、ビールとどのような関係なのでしょうか。

ノンアルコールビールとはアルコール分1%未満の「ビールテイスト飲料」のことです。

日本の大手メーカーがつくる多くのものはアルコール度数0.00%ですが、酒税法ではアルコール分が1%未満であれば酒類にはならないため、アルコールが含まれているノンアルコールビールもあるのだそうです。

製造方法はいくつかあり、日本の大手メーカーで多く採用されているのは、抽出した麦芽エキスに糖類や香気成分などを加えて調合する、アルコール発酵をさせない方法とのことです。

他には、ビールの発酵工程においてアルコール度数が1%を超えないように、アルコールを生成しにくい専用酵母を使ったり、途中で酵母を取り除いたり、低温下においてアルコール発酵を止めたりする方法や、通常のビールからアルコール分を除去する方法などがあります。

<参考サイト>

・ビールのスタイルは世界に100種類以上! 人気のビアスタイルをかんたんな解説とともに紹介

https://tanoshiiosake.jp/12575

・初心者でもわかる!ビールの種類(ビアスタイル)をビールメーカーが徹底解説

https://yonasato.com/column/guide/detail/beer_style_290319/

・ビールの豆知識|ビールの種類

https://www.brewers.or.jp/tips/type.html

・ビールの基本 ビールの種類

https://www.kirin.co.jp/alcohol/beer/daigaku/genre/bas/bas01.html

・ビールとは、どのようなお酒ですか?

https://www.suntory.co.jp/customer/faq/005769.html

・ビール・発泡酒に関するもの

https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/sake/abc/abc-beer.htm

・なぜビールなのに「発泡酒」って書いてあるの?【ビールの定義の話】

https://www.nipponbeer.jp/column/definition/

・ビールの「定義」とは?「発泡酒」や「第三のビール」との違いって?

https://tanoshiiosake.jp/3394

・「第三のビール」の魅力を知ろう! 「ビール」や「発泡酒」との違いとは?

https://tanoshiiosake.jp/7970

・ビールと発泡酒の違いは?第3のビール、クラフトビールについても解説

https://www.shufoo.net/plus/shopping_tips/591

・ビアスタイルを知ろう!<8>【ノンアルコールビール】

https://www.nipponbeer.jp/column_tag/%E3%83%8E%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%AB/

・アルコール分0%でも本格的!「ノンアルコールビール」の味わい秘訣とおすすめ銘柄

https://tanoshiiosake.jp/7830

・ノンアルコール飲料って本当にアルコール0%?定義・醸造法や味わいについて解説

https://www.nihon-trim.co.jp/media/30417/

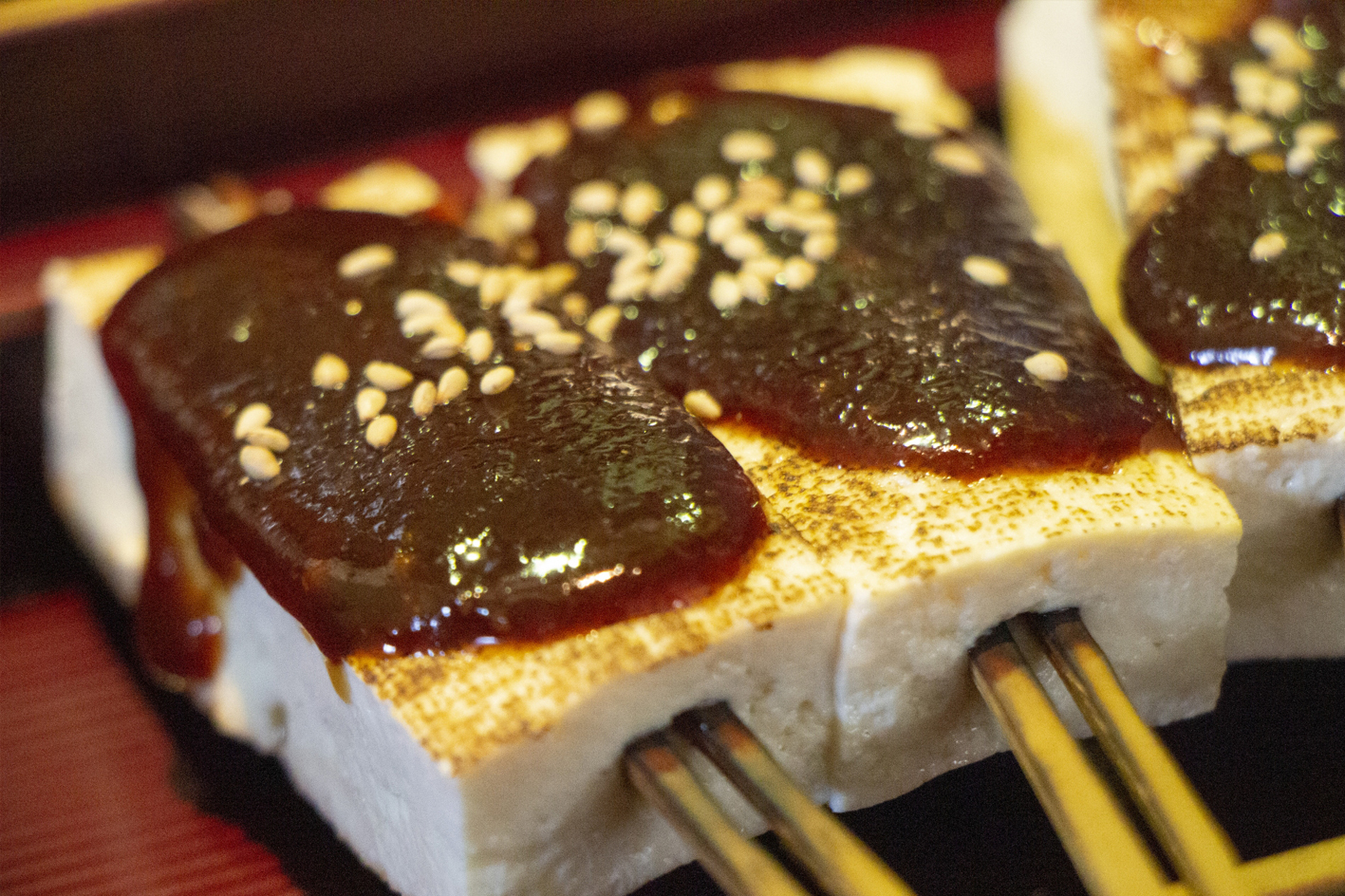

⑥ 《美味しい手延べ素麵》ビールのおつまみにふし麺のおやつ 編

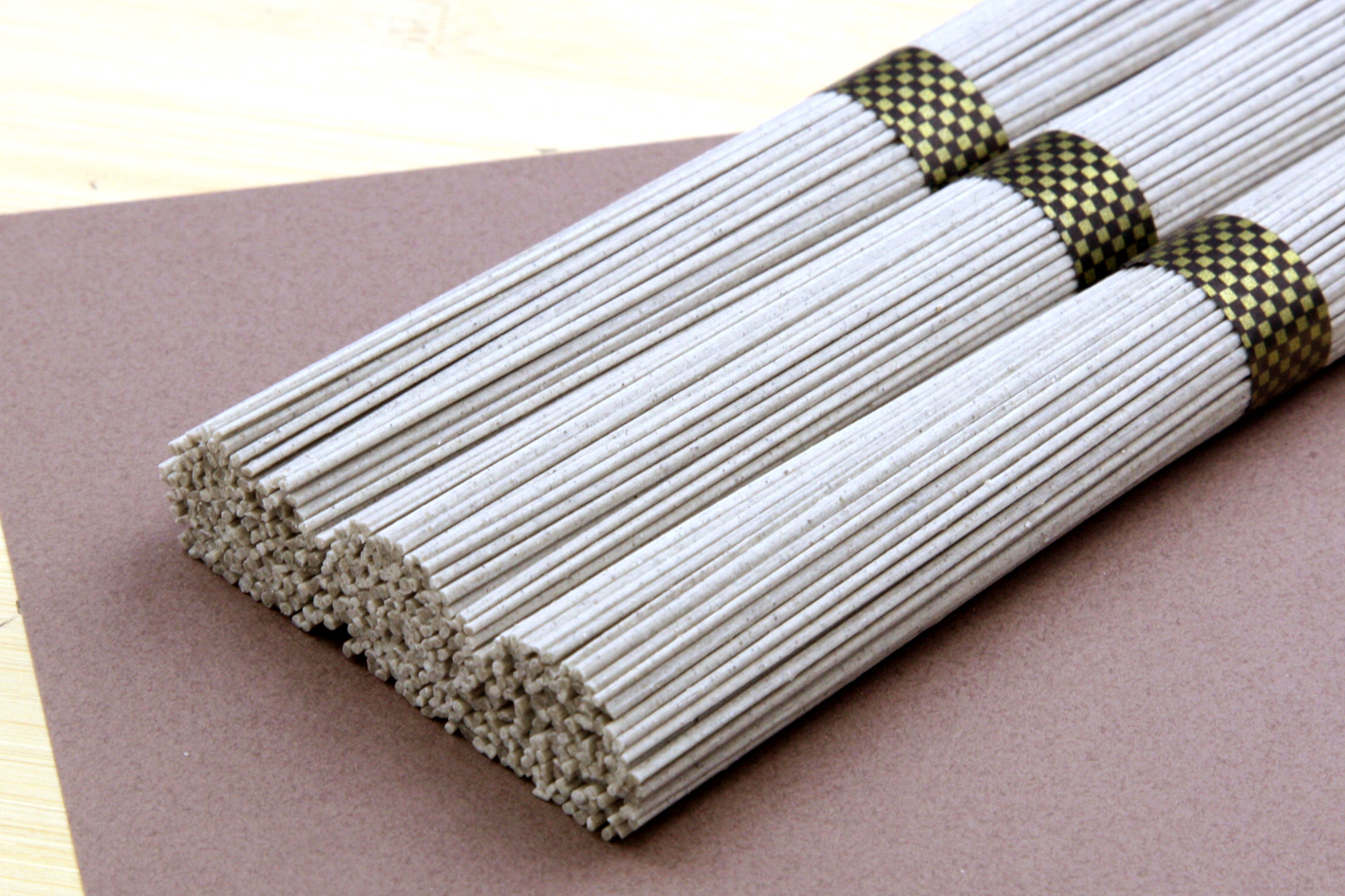

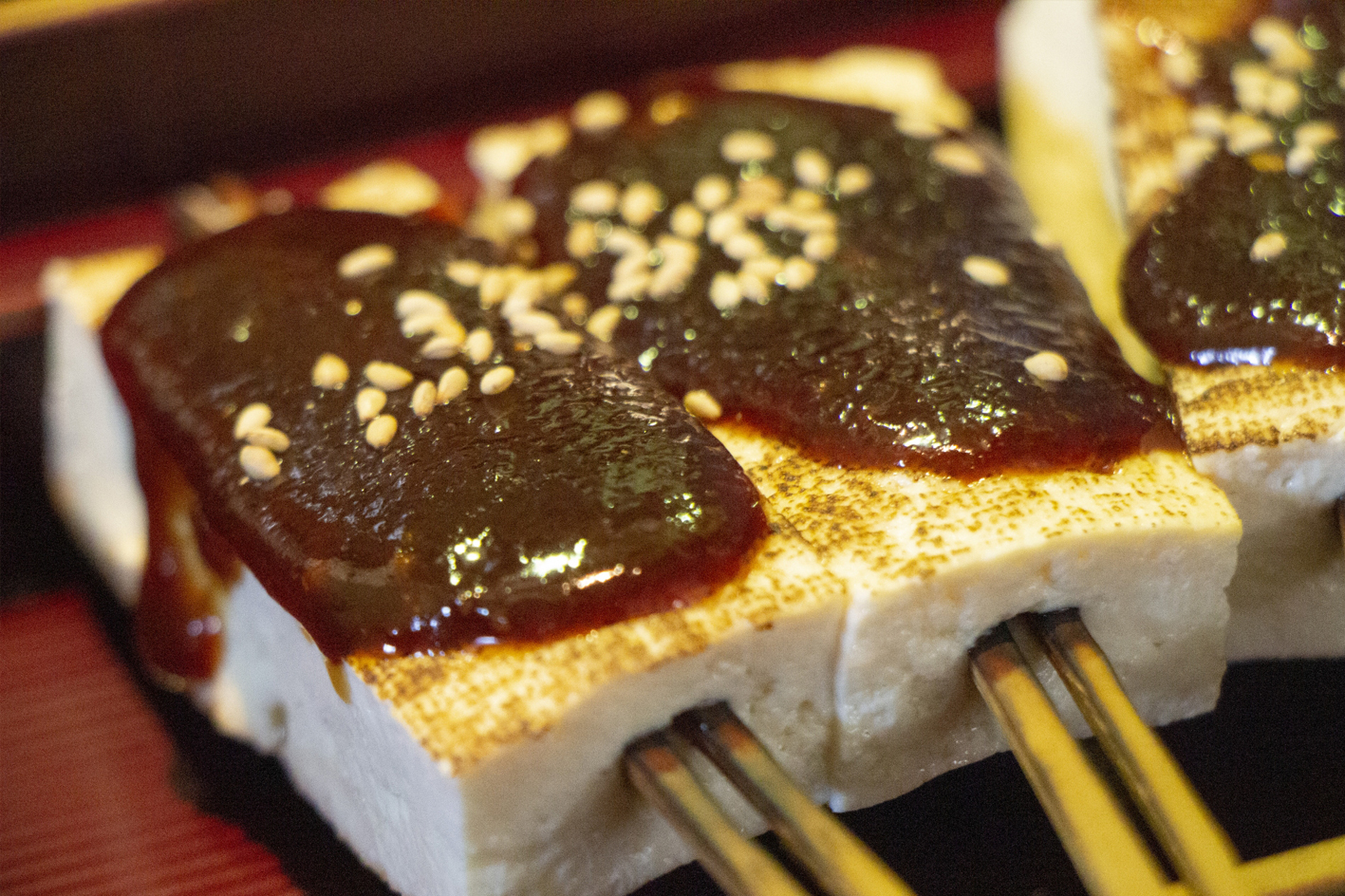

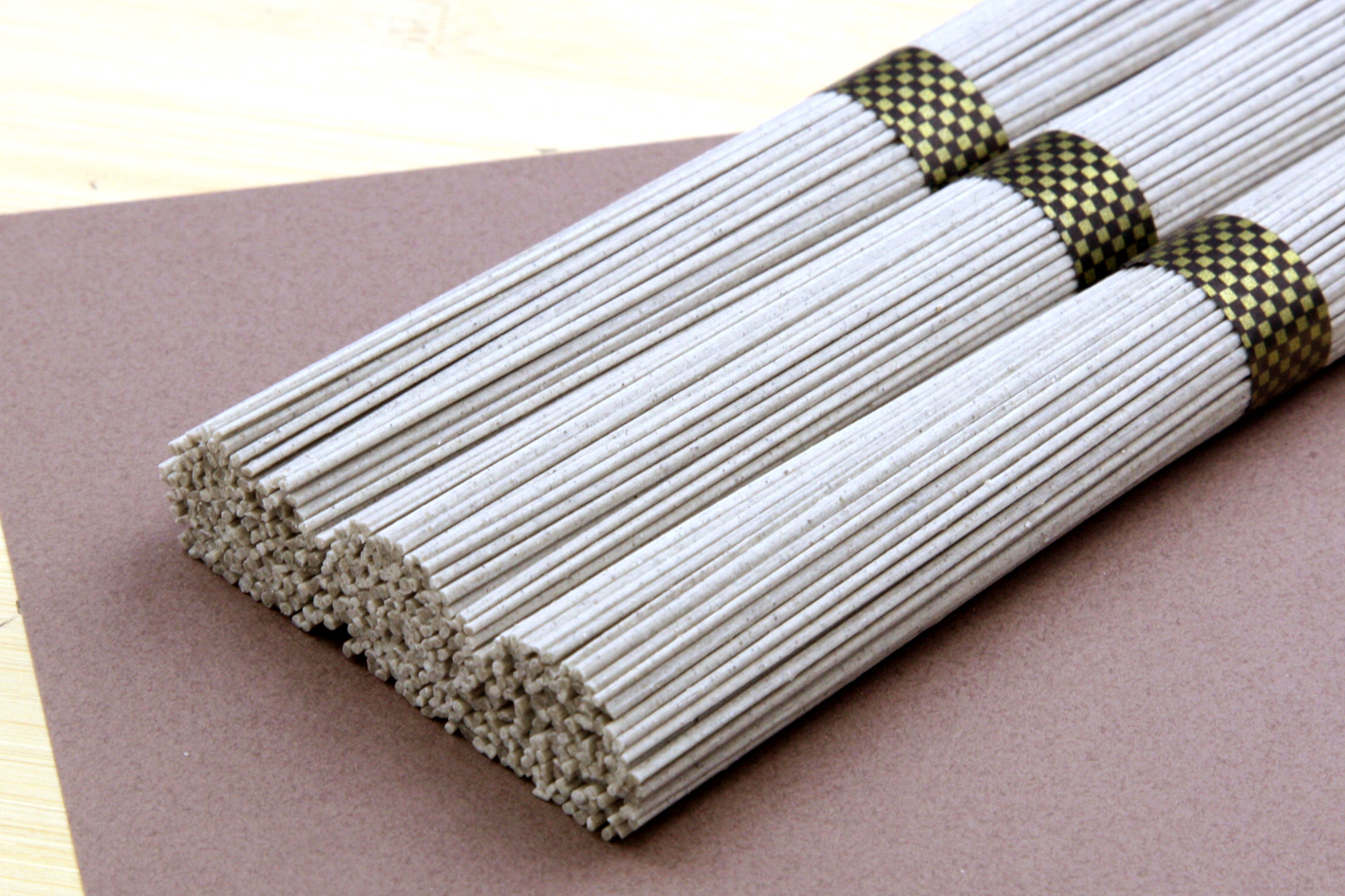

手延べ素麵をつくるとき、素麵と一緒に生まれる「ふし麺」。

和風のクルトンのように、汁物にして食べる方が多いふし麺ですが、今回は小豆島の子どもたちには馴染み深い(?)食べ方をご紹介します。

「素麵の島」のおやつ『ふし揚げ』。

ふし麺をごま油やオリーブオイルで素揚げして、砂糖やきなこをまぶすだけで立派なおやつのできあがりです。

ポリッとした食感と、ふし麺の塩味と砂糖の甘みがほどよい、お手軽お菓子です。

揚げたてより、冷ましてから食べるのがおすすめです。

他にも醤油味やトウガラシを少し絡めたりして、お好みの味にすれば、立派な?ビールのアテにもピッタリなおつまみになりますよ。

数量限定で、あるときのみの販売となりますがご容赦ください。

《石井製麺所公式ホームページ》 https://141seimen.com/business/

『お!いしい けんぶんろく』について

本ブログでは、色々な産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、様々な素麺の情報を発信できれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。

色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。

【お!いしい けんぶんろく】 Vol.41

栄養成分の機能性について/アミノ酸②

いや〜熱い!

暑さが厳しい折、皆さまお元気でお過ごしでしょうか。

石井製麺所では7月の発送シーズンのピークを過ぎましたが、まだまだ暑い日が続きそうとのことで、8月5日現在もたくさんのご注文を頂戴しております。

まだまだ、石井製麺所の素麵で少しでも涼しく美味しく元気よくお過ごしいただければと思います。

さて、今回のブログのお話は、4つ前のブログのテーマ「アミノ酸①」の続きになります。

アミノ酸が人の体に必要不可欠で、食べ物から積極的に摂らなければいけないということを学びました。

そのアミノ酸の働きで、食品に「うま味」を加えると聞かれたことがあるのではないでしょうか。

しかもそれを発見したのは日本人だとか。

グルタミン酸をはじめ、イノシン酸やグアニル酸というのは聞いたことがありますが、実はその他にもあるそうです。

このお話を調べたくてアミノ酸について調べていると、長くなりそうでしたので2回に分け、今回がその第二弾というわけです。

ところで、皆さんは、「もやしもん」というマンガをご存じでしょうか?

2004年に始まったそうですから今から20年前のマンガと言うことになりますが、発酵・熟成の勉強をするなら「読んだ方が良いよ」とお聞きしました。

そこには発酵熟成の理論や日本酒、ワインなどの詳しいお話をはじめ、日本の食糧事情や農業、酵母や菌のお話に加えてアミノ酸のお話もあるそうです。

ただ実は、昔、(原作の一部が)アニメ化されたときに見ていたことがあって、当時は面白いな〜と思っていただけでしたが、今になってその世界に踏み入れるとは思いもしませんでした。

最近はマンガをあまり読むことはありませんが、とても勉強になるとのことですので、一度、時間を作って読んでみたいと思います。

(追記)そして…思わずAmazonで全巻セットをポチってしまいました。便利な世の中ですね。

さてさて、お話を元に戻して。

小豆島の手延べ素麵は小麦粉とごま油の香りが特徴で、そこに「うま味」たっぷりのお出汁を利かせためんつゆが、素麵の美味しさをより一層引き立ててくれると思います。

新麺の開発に向けての勉強ではありますが、今回の「うま味」成分について学んでみると、自分好みの美味しいめんつゆができるのではないかと思っています。

「うま味」成分をいくつも掛け合わせると「うま味」の相乗効果といって、「うま味」の組合せは「1+1=2」ではなく、その何倍にも美味しさが膨らむそうですよ。

ぜひ今回のブログをお読みいただき、美味しいめんつゆやお出汁を利かせたお料理のお役に立てていただければと思います。

私も早速、「うま味」成分のひとつを多く含む干し椎茸と小豆島の醤油をベースに、オリジナルの美味しいめんつゆを作ってみたいと思います。

今回も最後までお楽しみいただければと思います。

【目次】

① 食べ物の味をつくり出すアミノ酸

② アミノ酸を増やし、より美味しくする発酵と熟成

③ 代表的なうま味成分と、うま味の相乗効果とは

④ うま味を発見したのは日本人

⑤ うま味を多く含む食品とは

⑥ 日本人と外国人の味覚の違いとは

⑦ 《美味しい小豆島の食財紹介》小豆島の美味しい出汁セット 編

① 食べ物の味をつくり出すアミノ酸

食べ物の味は、「甘味」「酸味」「塩味」「苦味」「うま味」の5つの基本味に分類されます。

人間にとって味を感じることは、生命維持のための欠かせない感覚です。

人体に有害なものの酸味や苦味などを感知することで危険な食物を避け、糖分の甘味やミネラルの塩味などを感じて栄養素を積極的に摂取するために必要なことだそうです。

うま味は、タンパク質を摂取したことを体に知らせるシグナルの役割を果たしており、うま味を感じることによって唾液や消化液が分泌され、タンパク質の消化をスムーズに進めることができるとのことです。

タンパク質には「味」がありませんが、細かく分解されてペプチドやアミノ酸になると味を持つようになります。

タンパク質を構成するアミノ酸は一般的には無味ですが、タンパク質が分解されて生じる遊離アミノ酸は味を持つそうです。

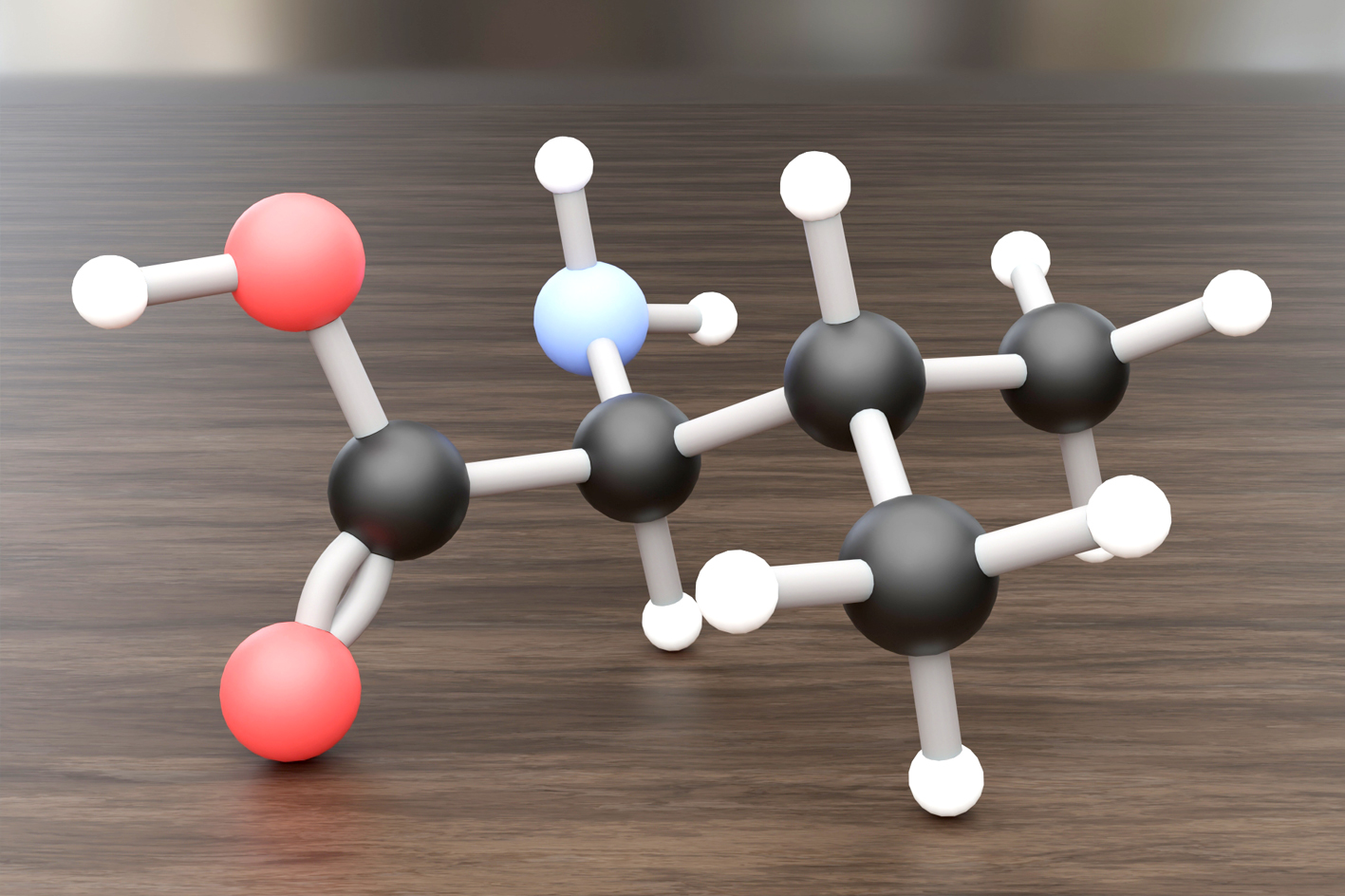

アミノ酸の中でうま味成分となるものは、グルタミン酸とアスパラギン酸です。

【グルタミン酸】

体内で合成できない必須アミノ酸。

体内で抗酸化作用を発揮するグルタチオンの材料のひとつ。

多くのアミノ酸がグルタミン酸をもとに合成されます。

世界で最初に見つけられたうま味成分で、昆布出汁から発見されました。

昆布の他にも、トマトやブロッコリーなどの野菜類、チーズなどの発酵食品に多く、他にもゼラチン、大豆製品、アーモンド、豚肉などに多く含まれています。

【アスパラギン酸】

体内でアミノフェラーゼという酵素によって生成される非必須アミノ酸。

エネルギー生産の場である「TCA回路」の最も近くに位置するアミノ酸のひとつで、エネルギー源として利用されます。

アスパラガスから発見されたのが名前の由来です。

醤油や味噌など発酵食品のうま味はアスパラギン酸によるものです。

肉類や、桜エビ、ゼラチン、大豆製品、タラ、落花生などに多く含まれています。

その他、甘味や苦味などを持つアミノ酸もあります。

【その他の味】

<甘味>グリシン・アラニン・トレオニン・プロリン・セリン

<苦味>フェニルアラニン・チロシン・アルギニン・イソロイシン・ロイシン・バリン・メチオニン・リシン

<参考サイト>

・うま味の基本情報

https://www.umamiinfo.jp/what/whatisumami/

・旨味とアミノ酸の関係とは?旨味を構成する2つのアミノ酸を徹底解説

https://www.kobayashi-foods.co.jp/washoku-no-umami/umami-amino-acid#:~:text=%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%8E%E9%85%B8%20%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82-,%EF%BC%92%E3%80%81%E6%97%A8%E5%91%B3%E3%81%A8%E5%91%BC%E3%81%B0%E3%82%8C%E3%82%8B2%E3

② アミノ酸を増やし、より美味しくする発酵と熟成

食べ物の味は、アミノ酸の種類や組み合わせにより決まります。

アスパラギン酸はうま味と酸味を持っており、グルタミン酸と組み合わせることでさらに美味しくなることが知られています。

たとえば完熟トマトは、グルタミン酸とアスパラギン酸が4:1の割合で含まれていると最も美味しいそうです。

また同じ食材でも、加工方法によってアミノ酸の量が変わるので、味も変わります。

食べ物の中のアミノ酸の数と種類が多いほど美味しくなります。

食べ物の中のアミノ酸を増やすには、タンパク質を分解する必要があります。

その方法には「発酵」と「熟成」の2つがあります。

【発酵】

食材に付着した菌やカビなどの微生物がタンパク質や糖質を分解して、うま味のもととなるアミノ酸やアルコールなどをつくり出すことにより、うま味や風味、栄養価が増したり、保存性が高まったりします。

麹菌や乳酸菌、酵母菌といった微生物によって、味噌、醤油、ヨーグルト、チーズ、ワインなどの発酵食品がつくり出されます。

【熟成】

食品がもともと持っている酵素の力で、タンパク質の構造を壊してアミノ酸へ変換します。

肉や魚を適切な環境下に置くと、タンパク質が分解されてアミノ酸などのうま味成分が増えて、より美味しくなります。

ただし温度や雑菌の管理は難しいため、家庭で熟成肉や熟成魚をつくることは避けたほうが良いようです。

③ 代表的なうま味成分と、うま味の相乗効果とは

うま味物質は、アミノ酸系と核酸系に大きく分けられます。

核酸は、ヌクレオチドとも呼ばれるリン酸を含んだ物質で、生物の代謝や運動エネルギー源となるアデノシン三リン酸(ATP)が有名です。

三大うま味成分とされるグルタミン酸・イノシン酸・グアニル酸のうち、イノシン酸、グアニル酸は核酸系に分類されます。

この3つにアスパラギン酸とコハク酸を加えて五大うま味成分とすることもあり、コハク酸は有機酸系に分類されます。

有機酸とは、窒素を含まない炭素化合物で、エネルギー代謝サイクルに重要な物質です。

【イノシン酸】

カツオ節のうま味成分として発見され、カツオ節に多く含まれることで知られています。

体内のATPが酵素により分解された後の生成物で、肉や魚など動物性の食材に多く含まれます。

筋肉中にもともと含まれるアデニル酸が、動物の死後、酵素の働きによりイノシン酸に変化して増えます。

【グアニル酸】

干しシイタケなどの乾燥キノコやドライトマト、ズワイガニ、ウニなどに多く含まれます。

乾燥キノコの戻し汁にはグアニル酸の元となるリボ核酸が抽出され、それを一定の温度帯で加熱するとグアニル酸に変わるそうです。

生のキノコ類は細胞壁が壊れていないので、リボ核酸が抽出されにくく、グアニル酸の生成量が低いとのことです。

【コハク酸】

コハク酸脱水素酵素という形で体内に存在しています。

貝類や清酒のうま味成分で、酸味や苦味と混ざったようなうま味となります。

コハク酸をメインとした調味料は一般的ではありませんが、美容や健康への働きもあるため化粧品や入浴剤にも使われているそうです。

うま味物質は単独で使うよりも、アミノ酸であるグルタミン酸と、核酸系のイノシン酸やグアニル酸を組み合わせることで、うま味が飛躍的に強くなることが知られており、それを「うま味の相乗効果」と呼びます。

グルタミン酸とイノシン酸の比率が1:1の時にもっともうま味が強くなるそうで、単独で味わうときに比べて約7〜8倍とされています。

世界各地で古くから、うま味を組み合わせて出汁をとることが経験的に行われてきました。

例えば、和食では昆布(グルタミン酸)とカツオ節(イノシン酸)、洋食ではトマト(グルタミン酸)と海老(イノシン酸)とムール貝(コハク酸)、セロリ・タマネギ・ニンジン(グルタミン酸)と牛肉(イノシン酸)、中華料理では白菜・ネギ(グルタミン酸)と鶏肉(イノシン酸)、など。

<参考サイト>

・うま味の成分

https://www.umamikyo.gr.jp/knowledge/ingredient.html

・旨味とは?主要な5つの旨味成分と多く含まれている代表的な食材

https://www.kobayashi-foods.co.jp/washoku-no-umami/umami-component

・イノシン酸とは?鰹節に多く含まれているイノシン酸の生成メカニズム

https://www.kobayashi-foods.co.jp/washoku-no-umami/inosinic-acid

④ うま味を発見したのは日本人

うま味は基本味の一種で、甘味・酸味・塩味・苦味の4つの基本味を混ぜ合わせてもつくることができない、独立した味です。

基本味は長年、甘味・酸味・塩味・苦味の4つであると考えられてきました。

1908年、池田菊苗博士が昆布出汁の主要な味の成分であるグルタミン酸の抽出に成功し、その味を「うま味」と命名しました。

これに続いて、カツオ節に含まれるイノシン酸、干しシイタケに含まれるグアニル酸も、うま味を持つことが解明されました。

池田菊苗博士は、グルタミン酸を主成分とした調味料(グルタミン酸ナトリウム)の製造法特許を取得しました。

この功績により特許庁の「日本の十大発明家」の一人に選ばれています。

1909年には最初のうま味調味料が市販され、1940年代までには世界各地でも販売されるようになり、現在では世界100カ国以上で広く使われているそうです。

1985年に開催された「第一回うま味国際シンポジウム」を機に、「うま味(UMAMI)」という用語が国際的に使用されることになったそうです。

うま味は、欧米では長らく味覚として捉えられていませんでした。

ようやく味覚として認められたのは2002年以降、うま味の受容体が発見されてからだそうです。

人間は舌にある味蕾により味を感じます。

味蕾とは、味を感じる味細胞が数十個集まっている器官です。

味細胞にあるタンパク質分子である味覚受容体の中で、グルタミン酸により強く活性化されるものがあることが分かったのが2002年とのことです。

ちなみにうま味の相乗効果の分子メカニズムが解明されたのは、2008年。

イノシン酸などの核酸系のうま味成分が、うま味受容体においてアミノ酸とは異なる部位に結合し、受容体の活性を増強することで、受容体がグルタミン酸のうま味をより強く受け取るようになることが分かりました。

<参考サイト>

・食とアミノ酸

https://www.ajinomoto.co.jp/amino/life/shoku.html

・うま味の知識

https://www.umamikyo.gr.jp/knowledge/discovery.html

・世界で認められてこなかった「旨味」が味覚研究の鍵になっている

https://www.meiji.net/it_science/vol377_yasuka-toda

⑤ うま味を多く含む食品とは

うま味は、私たちが普段から口にする様々な食品に含まれています。

その中でもうま味を多く含むいくつかの食品について、調べてみました。

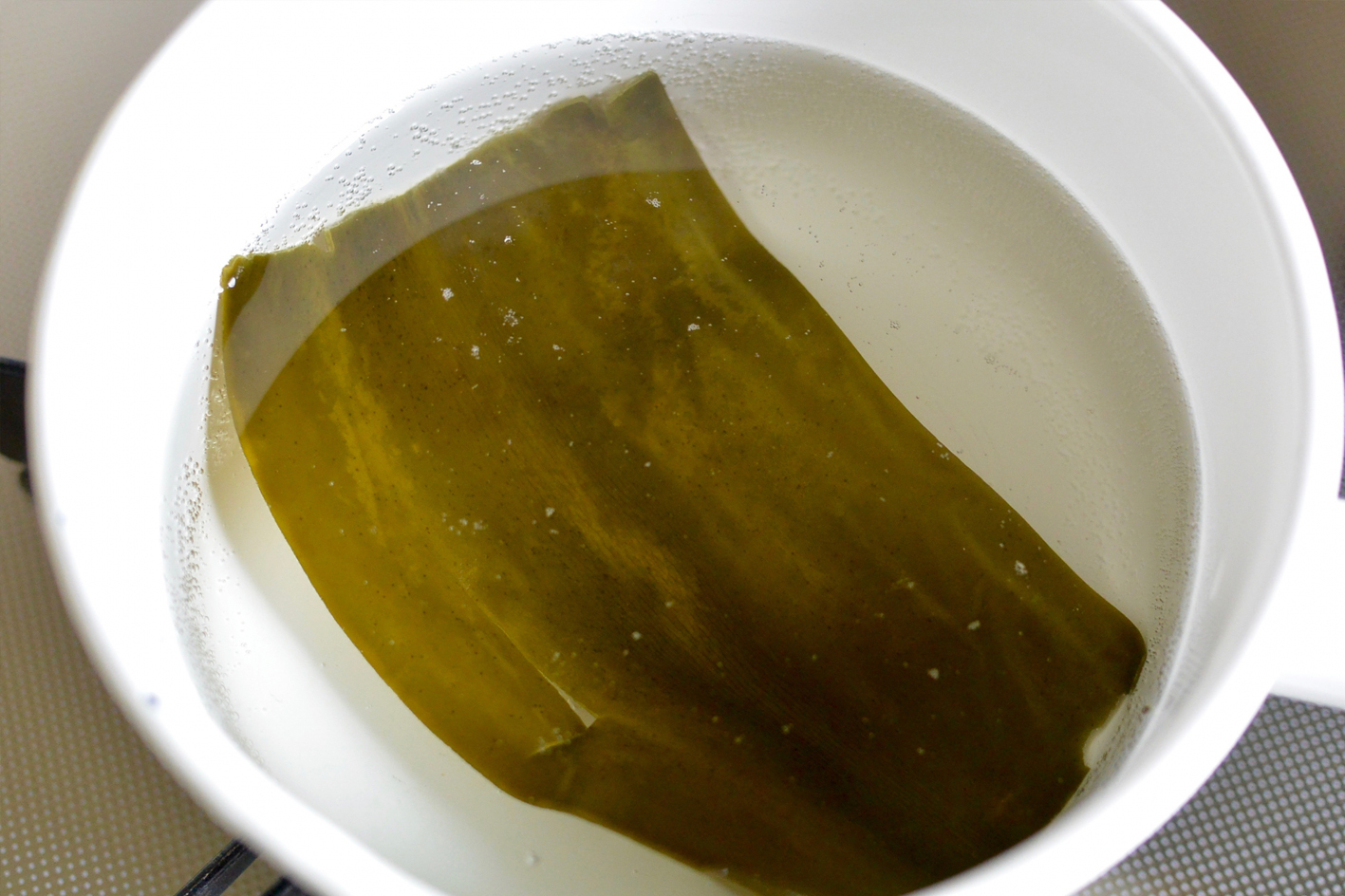

【昆布】

褐藻類に属し、北海道を中心に広く東北の一部にかけて収穫されます。

グルタミン酸を豊富に含み、アスパラギン酸も含みます。

主に出汁用として使われるのは、真昆布、羅臼昆布、利尻昆布です。

2 年成長したものを7月から9月にかけて収穫し、その日のうちに乾燥します。

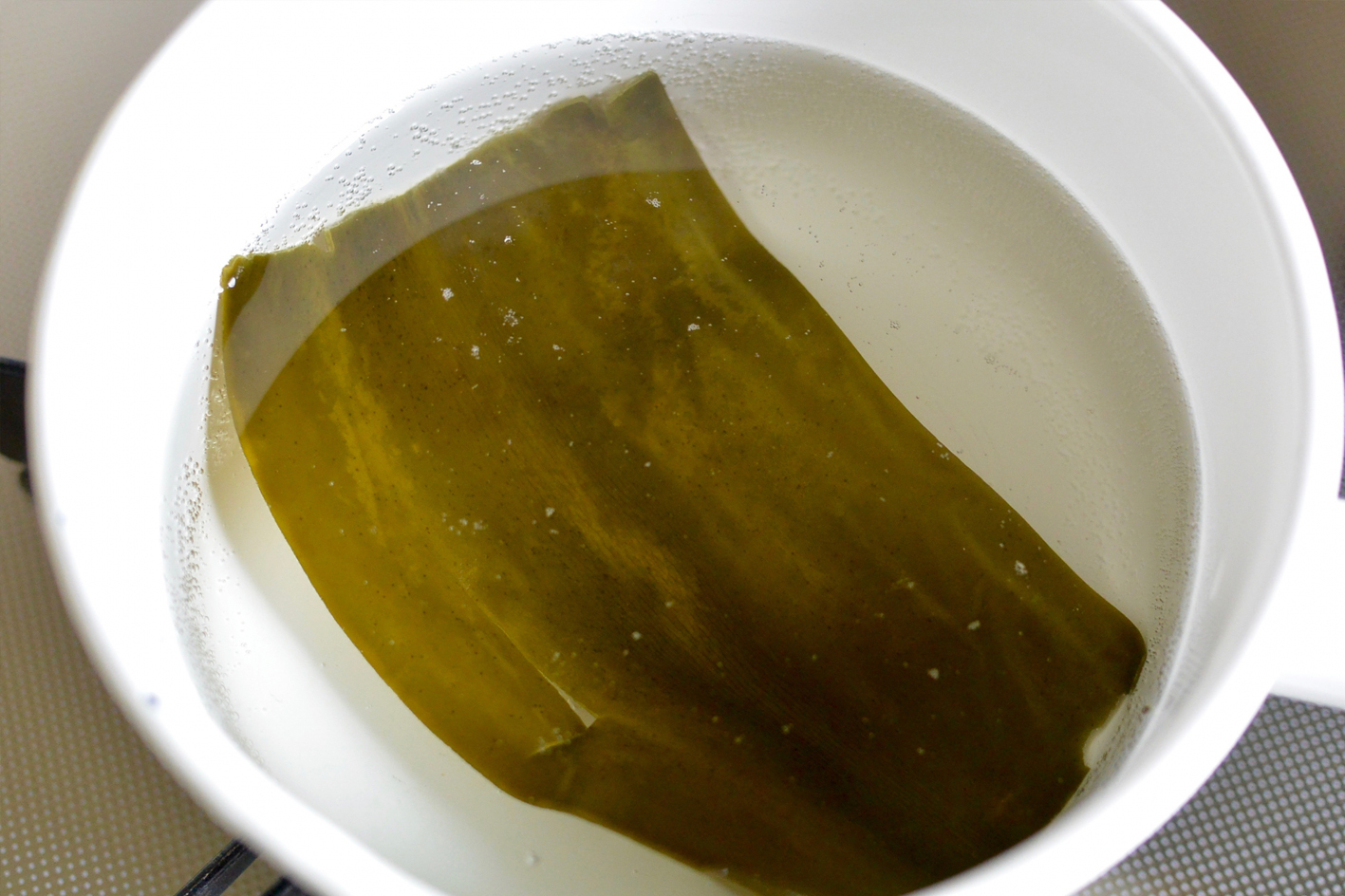

昆布出汁の取り方には、「水出し」と「煮出し」があります。

「水出し」は、昆布を水に入れてラップや蓋をして冷蔵庫で一晩寝かせます。

「煮出し」は、鍋に水と昆布を入れて30分ほど置いてから火にかけ、沸騰直前で昆布が浮いてきたら取り出します。

昆布のうま味は60℃で最も抽出され、80℃を超えると抽出されにくくなるそうです。

昆布を取り出した後の出汁は、臭みをなくすため沸騰させたら完成です。

【カツオ節】

タンパク質が豊富なカツオを乾燥させて、発酵を誘発する有益なカビを含浸させることにより、深く豊かな風味を生み出しています。

数カ月かけて完成したカツオ節は、削り機で削られ和食の出汁に使用されます。

生のカツオよりもイノシン酸が豊富に含まれ、昆布出汁のグルタミン酸と合わせるとうま味が相乗的に増します。

薄く削ることで、水に溶けやすい性質を持つイノシン酸の抽出を短時間で行うことができ、水に溶けにくい他のアミノ酸の雑味や濁りを防ぐそうです。

カツオ節の出汁の取り方は、鍋に水を入れて火にかけ、気泡がポコポコ湧いてくる程度に沸騰したら火を止め、すぐにカツオ節を入れ、蓋をせず10分置きます。

厚削りの場合は、火を止めずに弱火で10分~20分煮出します。

ザルにキッチンペーパーを敷いてゆっくり出汁を濾したら完成です。

カツオ節を混ぜたり搾ったりすると苦味や生臭さが出てしまうそうです。

【干しシイタケ】

生のシイタケにはグルタミン酸やイノシン酸が豊富に含まれています。

乾燥させることでグアニル酸が生成し、また水分が減ることでうま味成分が凝縮されます。

干しシイタケは風味豊かで独特の香りがあり、その戻し汁は出汁として利用されます。

干しシイタケのうま味は10℃を超えると破壊され始めるそうなので、水に干しシイタケを入れてラップや蓋をして冷蔵庫で一晩寝かせて出汁を取るのが良いそうです。

【醤油】

大豆・小麦・塩を主原料とし、微生物による発酵によってつくられる液体発酵調味料。

醤油のうま味は、大豆と小麦に含まれるタンパク質が麹菌の酵素で分解され、グルタミン酸を始めとする約20種類のアミノ酸に変化することで生まれます。

基本味の5味をすべて兼ね備え、300種類以上の香り成分を持ち、料理に深い味わいを与えます。

【味噌】

原料である大豆にはタンパク質が豊富に含まれており、麹菌の働きにより、味噌ができるまでの発酵過程で、その約30%がさまざまな種類のアミノ酸に分解されていきます。

グルタミン酸が最も多く含まれ、次いでアスパラギン酸が多く含まれます。

発酵期間が短い白味噌はアミノ酸の量は少なく、発酵期間が長くなるほどアミノ酸が増えていきます。

【トマト】

グルタミン酸を多く含み、熟すにつれてさらに増えます。

ドライトマトは、うま味が凝縮されています。

世界中でトマトを用いた調味料が使われています。

トマトソースは一般的に肉や魚と一緒に食されるため、肉や魚に含まれるイノシン酸との相乗効果でうま味が一層強く感じられます。

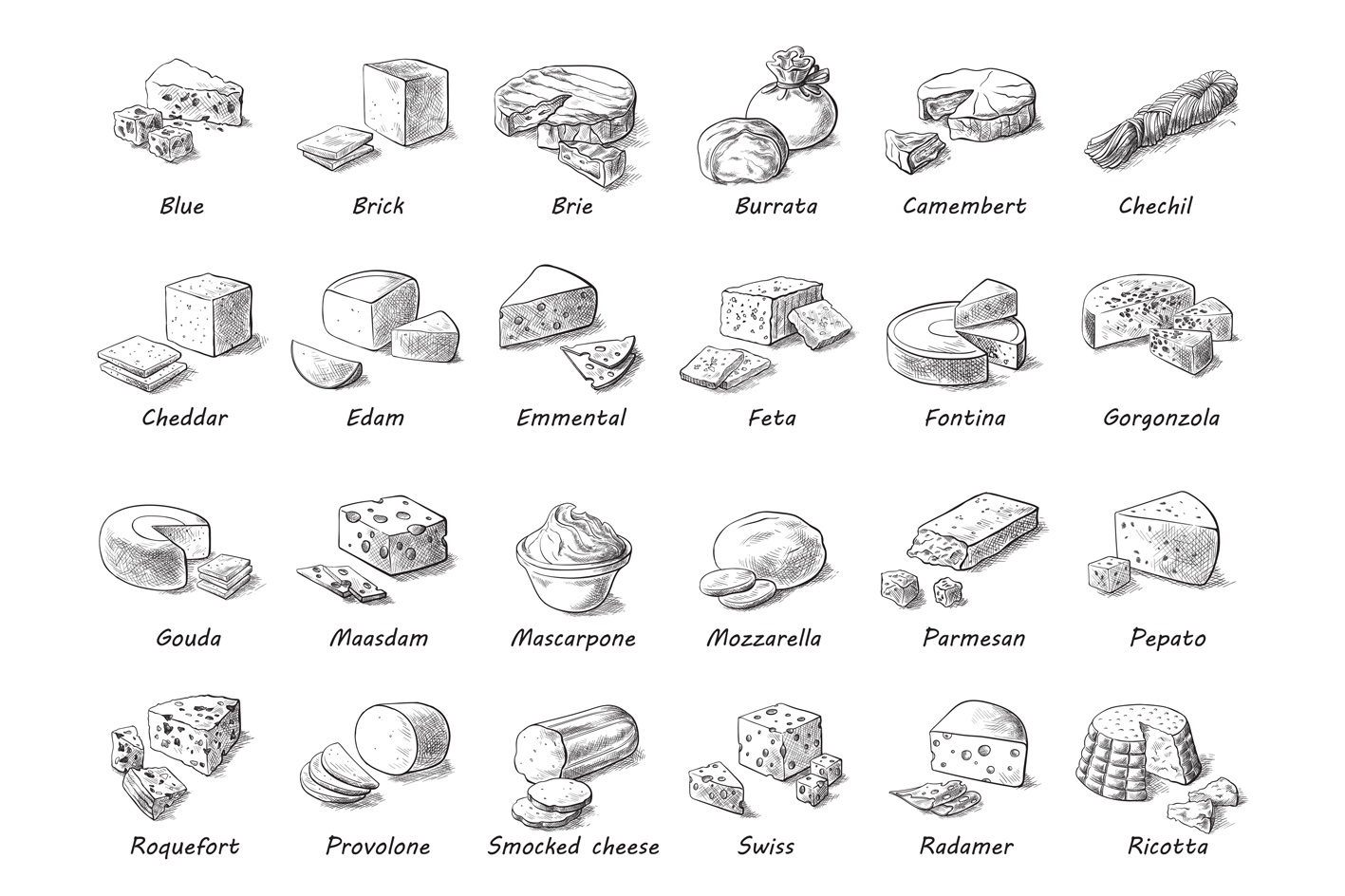

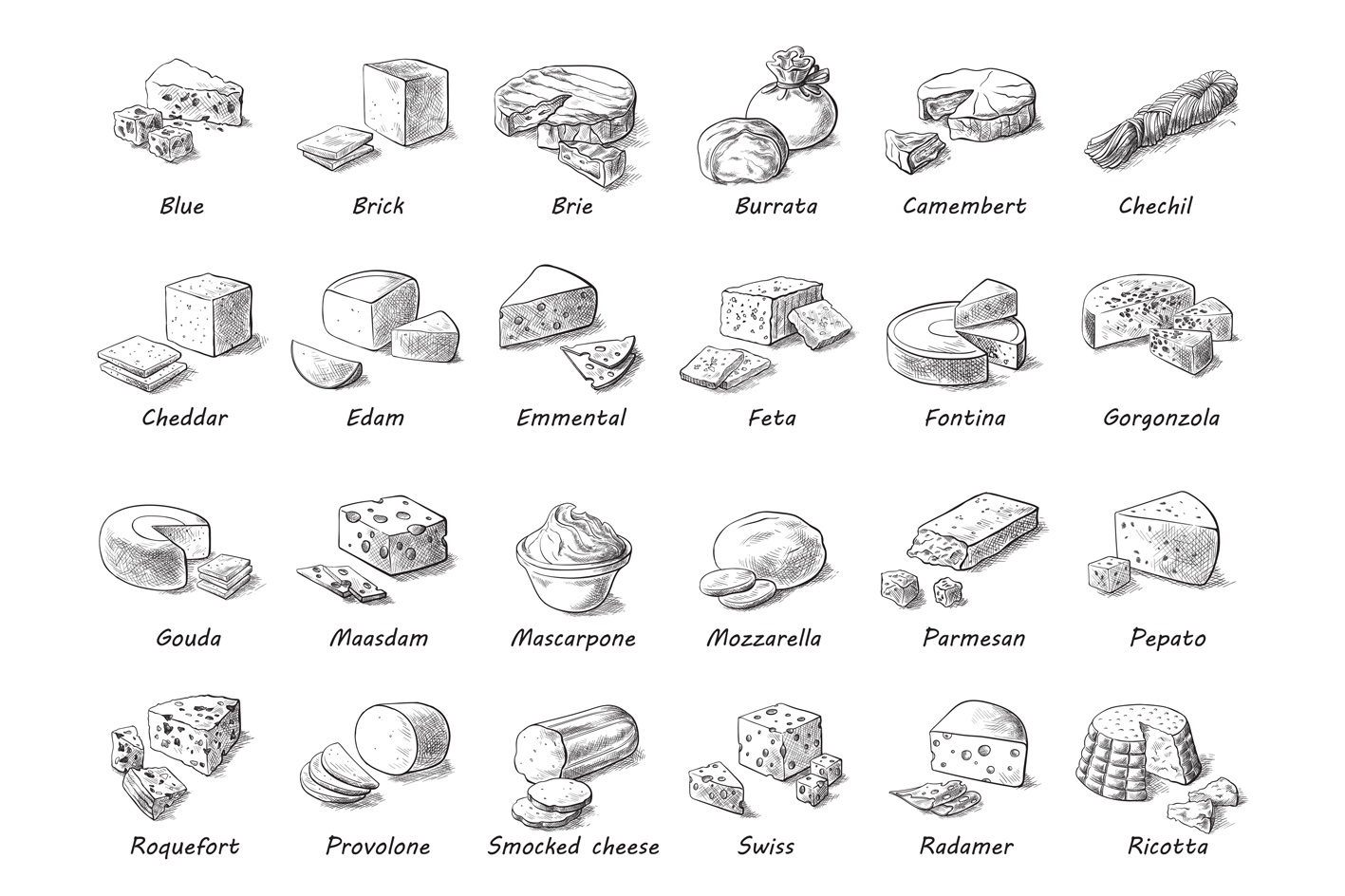

【チーズ】

チーズは熟成期間が長くなればなるほど、タンパク質がアミノ酸に分解され、うま味成分が増加します。

通常2年間、最高級品では4年間も熟成させる「パルミジャーノレッジャーノ」というチーズには、昆布に含まれるのと匹敵する量のグルタミン酸が含まれています。

他にも「エメンタール」や「チェダー」「カマンベール」などにも豊富だそうです。

熟成させていないフレッシュチーズには特有の味を持つ遊離アミノ酸がほとんど含まれていないため、あっさりとした味わいです。

【生ハム】

加熱工程のないハムで、イタリアのパルマハム、スペインのハモン・セラーノ、中国の金華ハムなどが有名です。

原料となる生の豚肉にはイノシン酸が豊富に含まれていますが、豚肉を塩漬けした後長期間熟成させることによりイノシン酸は減少し、グルタミン酸が増加します。

さらに水分が減少するのでうま味が凝縮されます。

<参考サイト>

・うま味を多く含む食品

https://www.umamiinfo.jp/richfood/

・うま味成分とは?種類の違いや含有量の多い食品も紹介

https://www.furutaya.com/blog/umami-ingredients/

・今日からできる!5つの素材別だしの取り方とだしがら有効活用方法

https://www.kobayashi-foods.co.jp/washoku-no-umami/stock-cooking

⑥ 日本人と外国人の味覚の違いとは

うま味が欧米で味覚として長年認められていなかったと前述しましたが、実際、日本人と外国人とで味の感じ方は違うものなのでしょうか?

日本人100名と外国人100名を対象に行われた「味覚力調査」(AISSY株式会社・2015年)によると、「うま味」についての日本人の正答率は71%で、外国人の正答率の34%の2倍以上だったそうです。

さらに「味覚力調査」の全体の傾向を見ても、外国人に比べて日本人の方が「味覚を感じる力が強い」ということが分かったとのことです。

また、世界各国の代表的な料理を比較したところ、日本の料理はうま味が強いという結果が出たそうです。

緑茶と紅茶、コーヒーの比較でも、緑茶は旨味の強さが特徴と言えるようです。

<参考サイト>

・日本人100名vs.外国人100名「味覚力調査」を実施/日本人の「旨味」正答率71%、外国人の正答率34%の2倍以上

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000012897.html

・日本人の味覚力は外国人の倍以上だった!

https://dime.jp/genre/416112/#google_vignette

⑦ 《美味しい小豆島の食財紹介》小豆島の美味しい出汁セット 編

小豆島の原風景とも言える、山あいの、川沿いに田畑が広がる中山(なかやま)に、 知る人ぞ知る美味しいシイタケを育てる「箭木(やぎ)椎茸園」があります。

その原木シイタケを使った干しシイタケを、美味しいめんつゆやスープに使えるようにとご相談させていただき、現在は干しシイタケを仕入れ、石井製麺所の手延べ麺とセットにしています。

ご相談に伺った際にはシイタケの栽培現場も見学させていただきました。

ほだ場(収穫場)一面にずらっと並べられたクヌギの原木は、 柔らかい日の光を浴びて、次に育つシイタケのために静かに力を蓄えているのでしょうか。

案内をしていただいたのは、五代目の箭木槙也さん。

代々ご家族でシイタケ農家を営まれており、現在は四代目であるお父様(箭木宏中さん)と、 親子二人で力を合わせて、原木の切り出しから乾燥(干しシイタケ)まで手掛けていらっしゃいます。

石井製麺所は海近くにある製麺所ですが、小豆島は車で少し走ると山の景色に出会います。

その山間の奥深いところに「箭木椎茸園」さんがあり、ここまで奥深く来たのは初めてでした。

シイタケ栽培に対するお考えをお聴きすると、「いかに雑菌に負けないように、シイタケ菌を原木内に行き渡らせるか」が勝負…とのこと。

原木の伐採と植菌の時期、木の種類や太さに応じたシイタケ菌の品種の選び方など、 目には見えない小さな菌のために心を配る、その仕事の一端を教えていただきました。

そんな箭木さんの育てる干しシイタケは、小豆島の産直でも人気で、島民にとって特別な一品です。

肉厚でうま味が詰まったシイタケは、いつもの食卓をちょっと贅沢なものにしてくれます。

「傘の裏側に黄色は、美味しい干しシイタケ茸の目印」 小豆島の“とっておき”の干しシイタケです。

【干しシイタケのうま味成分は、そうめん・うどんと相性バッチリ!】

箭木さん直伝の出汁の取り方は、 「干しシイタケを冷水で“5時間”かけてゆっくり戻す」こと。

干しシイタケのうま味成分グアニル酸の性質を踏まえた、これがベストな方法なのだそうです。

その干しシイタケのうま味を活かしためんつゆやお出汁で美味しい手延べ麺を召し上がってみてはいかがでしょうか。

いつもより時間をかけて、ちょっと贅沢な味をお楽しみください。

《美味しい出汁で味わう<夏>セット》 https://141seimen.thebase.in/items/86095113

『お!いしい けんぶんろく』について

本ブログでは、新製品開発のためにデータベース的にいろいろな素材や成分について調べたものを綴ったものです。色々な食品やそれにまつわる産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、幅広く食品の知識を広げることができれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。

色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。

【お!いしい けんぶんろく】 Vol.40

麺究者への道/チーズについて研究してみる

先日、石井製麺所のお客様に「乾平うどん」のDMをお届けさせていただいたのですが、「乾平うどん」のご評価も色々いただくことができ、忙しくも嬉しい日々を過ごしております。

今だけの「小豆島カレーうどんセット」も販売しております。

宝食品様の「オリーブ牛ビーフカレー」のレトルトと、丸島醤油様の「味醤油」と「乾平うどん」をセットにした、まさに小豆島のカレーうどんのために集めたセットです。

セットを考える中で、色々と試食もしてみましたが、美味しくいただけるセットになっていると思いますので、こちらもぜひお試しください。

詳しくはブログを最後までご覧ください。

さて、現在、「発酵」や「熟成」の技術を活用した新麺開発を考えているため、「発酵・熟成」について色々調べているところですが、本当に「発酵・熟成」というジャンルは奥が深いですね。

前々回のブログ「麺究者への道」では、日本の食文化において「発酵・熟成」には欠かせない、日本酒について調べてみましたが、今回は打って変わって、「チーズ」です。

素麵とチーズでは、食べ方も全然違いますし、和と洋で世界観も異なります。

チーズは「発酵・熟成」の申し子とも言えるのではないでしょうか。

科学的な技術や知識など無かったときから「菌」や「酵母」といった、そのままではほとんど目に見えないものを活用するって、一体誰が始めたんでしょうか。

素麵づくりでは目に見えて、しかも手に取れる「小麦粉」「水」「塩」といった組合せを一日で麺に仕上げていきますが、気温や湿度、気圧など様々な要因と組合せながら安定した品質に仕上げていくことは、大変なことです。

「菌」のように目に見えない不確定なものを活用して、味わい、色、形、匂いなどなど均一に仕上げるのですから、膨大な経験知の集積だと思います。

コラムのネタを調べていると、その技術や製造方法など本当に興味深いものが多く、なにより産地というものが大変重要視されていることに気付きます。

以前にもブログで書きましたがGIといわれる産地を守る規格で、その製造方法はもちろん品質や味わいも守られています。

小豆島手延べ素麵も小豆島を代表する特産品で、日本三大素麵に数えられる産地です。

この産地としての誇りだけでなく、島の製麺所のみなさんと小豆島の手延べ素麵を守り、続け、そして進化させていきたいなと、改めて感じる回となりました。

今回も素麵からは少しお話が離れてしまいますが、一緒にチーズの世界を勉強してみませんか。

最後までお付き合いをお願いいたします。

【目次】

① 世界各地で発展するチーズ、始まりはメソポタミア地域

② 重要なのは発酵と熟成!チーズの定義と製法

③ ナチュラルチーズの7つのタイプとは?

④ 地理的表示(GI)で保護されるEU産チーズとは?

⑤ 産地由来が多い!世界のチーズの名前

⑥ 日本のチーズ「蘇」とは?「醍醐」もチーズ?

⑦ 《美味しい小豆島の食財紹介》小豆島のカレーうどんといったらコレ? 編

① 世界各地で発展するチーズ、始まりはメソポタミア地域

チーズが生まれたのは紀元前4000年頃で、人類最古の食品の1つと言われています。

古代エジプトの壁画にチーズの製造法が描かれていたそうです。

紀元前6000年頃から、人類は家畜化した山羊や羊の乳を搾り食用とするようになっていました。

自然界に存在する乳酸菌の働きにより乳が固まり水分が分離するのを発見したのが、チーズづくりの起源とされています。

乳は水分が多く栄養豊富で傷みやすく、搾りたてでなければ飲むことができなかったため、乳を保存する方法の1つとしてチーズが生まれたようです。

紀元前4000年頃、メソポタミア地域(チグリス川、ユーフラテス川流域)から東西に広がっていき、世界各地でそれぞれの気候風土や生活様式に根差したチーズが生み出されてきました。

ヨーロッパへはトルコ・ギリシャを経て伝わり、ローマ時代には平民や兵士たちも毎日チーズを食べるほど広く普及していたようです。

チーズづくりは大切な産業になり、紀元前36年以後には詳細なチーズの製造法の記録があるとのことです。

品質が改良され種類も増え、裕福な階層では少なくとも13種類のチーズが食べられていたそうです。

現存するヨーロッパ最古の料理書を書いた美食家マルクス・ガビウス・アピシウスも、チーズ料理について書き残しています。

ローマのヨーロッパ制覇に伴いチーズはヨーロッパ全土に広がりました。

チーズの製法は秘伝のような形で伝えられ、中世の修道院や封建領主によっても守られ、それぞれの地方で多彩な種類のチーズが生まれました。

メソポタミア地域からシルクロードに沿って、パキスタン、インド、モンゴル、中国へ伝わったルートもあります。

インドでは紀元前3000年のものとされる「ベーダの賛歌」に、チーズを勧める歌があるそうです。

また、紀元前2000年頃のアラビアに、チーズ誕生にまつわる民話があります。

アラビアの商人が、羊の胃袋でつくった水筒に乳を入れラクダの背にくくりつけて旅に出ました。

1日の終わりに乳を飲もうとすると黄色っぽい液体と白い塊になっており、その固まりを食べてみると非常に美味しかった、というものです。

羊の胃袋にある「レンニン(キモシン)」という酵素が乳を凝固させ、歩いている間に揺られてチーズになるという原理は、今でもチーズ製造に利用されているものです。

日本へは、飛鳥時代に中国を経て百済(くだら)から伝わったとのことです。

6~7世紀頃、仏教とほぼ同時期に、乳牛を飼うことが伝えられ、チーズの原型「蘇」が日本にもたらされました。

牛乳を煮詰めて固めたもので、栄養価が高いことから珍重され、身分の高い貴族しか口にすることのできない貴重なものでした。

平安時代には蘇を天皇に献上する制度ができ、盛んにつくられるようになりました。

その後、権力が武家に移るにつれてこの制度もなくなり、蘇もつくられなくなっていったとのことです。

江戸時代、八代将軍徳川吉宗はオランダ人の勧めにより、1727年にインドより白牛を輸入し、現在の千葉県南房総市に牧場をつくり、その牛の乳から「白牛酪(はくぎゅうらく)」をつくり始めました。

牛乳を煮詰め乾燥させて団子状に丸めたもので、バターという説もありますが、よりチーズに近いものと考えられています。

疲労、衰弱、栄養不足からの回復のため、削って食べたり、湯に溶かして飲んだりしていたそうです。

現在私たちが食べているような西洋型のチーズは、1875年に、北海道の開拓庁の試験場で、アメリカのエドウィン・ダンが、チェダーチーズの製法を指導したことが始まりとされています。

1904年頃から函館のトラピスト修道院でもつくられるようになりました。

昭和初期までチーズの消費量はごくわずかで、ほとんどが輸入品でした。

日本で本格的につくられるようになったのは、1933年、北海道製酪販売組合連合会(現在の雪印メグミルク株式会社)が、北海道の遠浅にチーズ専門工場をつくってからだそうです。

ゴーダチーズの生産を本格的に開始し、1934年には「雪印北海道チーズ」(プロセスチーズ)が発売されました。

戦争によりチーズ生産の一時中止を経て、戦後、食生活の洋風化や生活水準が向上した1950年後半からチーズの消費は急激に伸びました。

ピザやチーズケーキの広まり、ワインブームや健康機能への注目などもあり、チーズは日本人の食生活に定着しています。

<参考サイト>

・世界のチーズの歴史

https://www.meg-snow.com/cheeseclub/knowledge/history/world/index.html

・チーズの歴史

https://www.j-milk.jp/findnew/chapter3/0101.html

・【Milk Knowledge】世界のチーズこぼれ話

https://www.j-milk.jp/knowledge/products/hn0mvm0000005mj6.html

・チーズの歴史

https://www.qbb.co.jp/enjoy/cheese/history

・日本のチーズの歴史

https://www.meg-snow.com/cheeseclub/knowledge/history/japan/

② 重要なのは発酵と熟成!チーズの定義と製法

チーズは、乳酸菌や酵素の働きにより、乳のタンパク質(カゼイン)を固めたもので、原料となる乳の種類や発酵形式により様々なチーズができます。

「FAO/WHO(国連食糧農業機関/世界保健機関)」による定義では、チーズとは、フレッシュまたは熟成した、固形または半固形の製品で、以下のいずれかの方法でつくられたものです。

(a)凝乳酵素(レンネット)または微生物や植物由来の凝固剤の作用により、乳、脱脂乳、部分脱脂乳、クリーム、ホエイクリーム、バターミルク、またはこれらの混合物を凝固させ、この凝固物より分離する乳清(ホエイ)を部分的に流出させてつくるもの。

(b)乳および、乳から得られる原料を用い、凝固を引き起こす加工技術により、(a)に限定されている製品と同じ化学的、物理的、官能的な特徴を持つ製品。

凝乳酵素とは、反芻動物の第4胃から抽出した酵素のことで、微生物からつくるものもあります。

チーズは「ナチュラルチーズ」と「プロセスチーズ」の2つに分けることができます。

【ナチュラルチーズ】

牛や山羊、羊などの乳に乳酸菌や凝乳酵素を加え、乳のタンパク質を凝固させて凝乳(カード)をつくり、そこから乳清の一部を取り除いたものです。

ナチュラルチーズは、時間の経過に伴いワインのように熟成変化していき、複雑な風味を持ちます。

原料や製法、風土の違いなどにより、世界中で1000種類以上あるそうです。

【プロセスチーズ】

1種類または数種類のナチュラルチーズを砕き、タンパク質を溶かす働きのある乳化剤を加えて加熱・溶融・乳化し、再び成形して冷却したものです。

加熱することにより熟成に関与する微生物や酵素の働きを止めるため、保存性に優れ、品質が安定しています。

スライス、キャンディ、ブロックなど様々に形状を変えられ、幅広い料理に利用されています。

日本で多く消費されているのがプロセスチーズです。

チーズの製造には乳酸菌が欠かせません。

搾った乳を温かいところに置いておくと、乳酸菌の働きにより乳糖が乳酸に変わるため酸っぱくなります。

これが乳酸発酵という、チーズづくりの基本的な工程の1つです。

乳酸発酵によりpHを下げることで有害微生物の繁殖を防いだり、チーズ特有の味や香りをつくり出したりします。

チーズがどのようにつくられているか、種類や産地により異なる部分もありますが、一般的な製法について調べてみました。

【ナチュラルチーズ】

<加熱殺菌>

原料となる生乳を加熱殺菌します。牛乳は食品衛生法により、「保持式により摂氏63度で30分間加熱殺菌するか、またはこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌すること」と規定されています。チーズ製造の場合は、63℃で30分の低温長時間殺菌か、72~75℃で15秒の高温短時間殺菌が一般的です。

もともと乳の中にいた乳酸菌は他の雑菌とともにいなくなってしまうため、次の工程で改めて純粋培養した乳酸菌を加えます。

<凝固>

乳酸菌や凝乳酵素を加えると、タンパク質が固まりプリン状になります。

固まったものを凝乳と呼びます。

<カード切断>

凝乳をカットすることで表面積を大きくし、水分(乳清)を出しやすくします。

柔らかく仕上げるチーズは乳清をあまり抜かず、硬く仕上げるものはカードを細かく切って乳清をより多く分離します。

<攪拌・加熱>

カード全体を静かに攪拌し、徐々に温度を上げていくと、カードが収縮して弾力のあるカード粒となります。

<型詰・プレス>

カード粒を型に詰めて圧搾し、さらに水分を出します。

熟成しないフレッシュタイプのチーズはここで完成です。

<加塩>

雑菌の繁殖を抑え風味を良くするため、塩を加えます。

表面に塩を擦りこむか、または塩水に浸します。

白カビタイプやウォッシュタイプのチーズでは、この後周囲から微生物を付けていきます。

<熟成>

熟成庫に置き、各チーズに適した温度、湿度、期間で熟成させます。

チーズに存在する微生物や酵素の働きで、タンパク質が分解されアミノ酸になり、香りや旨みがどんどんつくられます。

【プロセスチーズ】

<粉砕>

原料となるナチュラルチーズを細かく粉砕します。

1種類の場合から数種類の場合まで様々です。

<加熱・溶融・乳化>

75~120℃で加熱しながら乳化剤である溶融塩(リン酸ナトリウムなど)を加え、溶かします。

加熱により発酵熟成が止まるので、風味や品質が安定し、長期保存が可能になります。

<型詰・成型>

熱いうちに型に流し込み、いろいろな形に成型します。

<冷却>

冷やして固めます。

ナチュラルチーズの多種多様な風味や香りを特徴づけるのに重要な工程が、熟成です。

ヨーロッパなどにはチーズの熟成を専門に行う「チーズ熟成士」という職業があり、チーズの本場フランスでは、職人にとって最高の栄誉である「M.O.F(フランス最優秀職人)」の称号の対象となっているそうです。

熟成士は生産者からチーズを買い入れ、独自の熟成庫で温度や湿度の管理、反転(チーズを均等に熟成させたり形を整えたりするための作業)やブラッシング(外側のカビや微生物の量を調節する作業)などをしながら、丁寧にチーズを熟成して市場に送り出しているとのことです。

<参考サイト>

・チーズの定義

https://www.meg-snow.com/cheeseclub/knowledge/teigi/

・チーズの作り方

https://www.chesco.co.jp/cheese/dictionary/make/

・チーズの製造方法

https://www.j-milk.jp/findnew/chapter3/0303.html

・チーズができるまで

https://cheese-fun.jp/basic/process/

・牛乳はどのように殺菌されているのですか?

https://nyukyou.jp/dairyqa/2107_012_463/

・LTST殺菌

https://www.cheese-professional.com/article/news/detail.php?KIJI_ID=1240

・チーズ学

https://www.j-milk.jp/knowledge/nutrition/berohe000000efu5.html

・チーズの熟成について

https://www.meg-snow.com/cheeseclub/knowledge/made/mature/

・チーズ熟成士

https://www.lammas.jp/page/14#:~:text=%E3%83%81%E3%83%BC%E3%82%BA%E7%86%9F%E6%88%90%E5%A3%AB%E3%81%AF%E3%80%81%E3%83%81%E3%83%BC%E3%82%BA,%E5%B0%82%E9%96%80%E3%81%AB%E8%A1%8C%E3%81%86%E8%81%B7%E6%A5%AD%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82&text=%E4%B8%81%E5%AF%A7%E3%

・チーズ熟成士

https://www.order-cheese.com/content/category/fromager-affineur

・「熟成士 Affineur ~アフィナー~」とは

https://www.lecomptoir.co.jp/blogs/about-cheese/cheese-affineur

③ ナチュラルチーズの7つのタイプとは?

ナチュラルチーズは、さらに7つのタイプに分けられます。

【フレッシュタイプ】

熟成させないため、他の6タイプに対して「非熟成タイプ」とも呼ばれます。

水分が多くてやわらかく、ミルクの香りとさわやかな酸味があり、つくりたての風味を楽しむチーズです。

代表的なものは、モッツァレラ、リコッタ、カッテージ、クリームチーズ、マスカルポーネなど。

モッツァレラは、熱湯の中で固まった凝乳を練るという製造工程が一般的だそうです。

シンプルな味わいで、弾力と食べ応えがあります。

リコッタは、モッツァレラをつくる際の乳清を加熱してつくるそうです。

カッテージはやわらかいそぼろのような口当たりが特徴。

クリームチーズは原料にクリームを使用しており、脂肪分が高めでこってりとした濃厚な味わいです。

マスカルポーネは原料のクリームを加熱しクエン酸を加えたものを凝固させてつくります。

ややクリーム色で、口当たりなめらかでほのかな甘みがあります。

【白カビタイプ】

白カビを表面に植え付け、乳酸菌とともに熟成させます。

外側から内側へと熟成していき、熟成が進むにつれ中がクリーム色になり、とろりとして味や香りも変化します。

表皮に分厚い白カビをまとい、中身はやわらかく食べごたえのあるカマンベールや、ブリー、バラカなどが代表的です。

【青カビタイプ】

ブルーチーズとも呼ばれます。

内部に青カビを植え付け、乳酸菌とともに熟成させます。

内部は大理石のような美しい青い模様になり、青カビが独特の香りと風味を生みます。

イタリアのゴルゴンゾーラ、フランスのロックフォール、イギリスのスティルトンは世界3大ブルーチーズとされています。

他に、ババリアブルー、ダナブルーなどがあるそうです。

ゴルゴンゾーラには、やわらかくてマイルドな味わいの「ドルチェ」と、青カビの風味がしっかりしている硬めの「ピカンテ」の2種類があります。

ロックフォールは、原料である羊の乳の独特な甘味と、洞窟で熟成させることで生まれる複雑な風味が特徴の個性的なチーズです。

スティルトンは、塩味が聞いたシャープな味わいとのことです。

【ウォッシュタイプ】

熟成の際に表面を塩水やビール、ワイン、ブランデーなどで何回も洗いながら、内部を熟成させます。

独特の強い香りがする個性的なチーズ。

表面はオレンジ色で、内部はクリーム色です。

代表的なものは、マロワル、エポワス、ラングル、リヴァロ、ポン・レヴェックなど。

エポワスは地酒であるマール・ド・ブルゴーニュで洗うため、香ばしさと複雑な風味があります。

【シェーブルタイプ】

「シェーブル」とはフランス語で山羊の意味。

濃厚でコクのある山羊の乳でつくられます。

小型で乾燥熟成したものが多いそうです。

熟成が若いうちはさわやかな味わいで、熟成が進むに連れて酸味がまろやかになり、より複雑な風味に変化します。

代表的なものは、ヴァランセ、クロタン・ド・シャヴィニョル、サント・モール・ド・トゥレーヌ、バノンなど。

ヴァランセはかつてスラッとしたピラミッド型をしていましたが、エジプト遠征で敗北したナポレオンの命令により、上部が切られたピラミッド型になったと言われるチーズです。

サント・モール・ド・トゥレーヌは、薪のような細長い形をしたチーズで型くずれしないよう中心に藁を入れて熟成します。

表面は木炭がまぶされているためグレー色なのが特徴です。

【セミハードタイプ】

殺菌乳を凝乳酵素で固めた後、プレスして水分を取り除き、乳酸菌により時間をかけて熟成させます。

くせのない味わいで、食べ頃が長く続き、水分量が少なく保存しやすい硬質のチーズです。

代表的なものは、ゴーダ、マリボー、サムソーなど。

【ハードタイプ】

1〜3年と長期熟成させてつくる、水分量がとても少なく硬いチーズです。

粉状にして使われることもあります。

代表的なものは、チェダー、エメンタール、ラクレット、エダム、パルミジャーノ・レッジャーノ、コンテ、パルメザンなど。

パルミジャーノ・レッジャーノは「イタリアチーズの王様」とも呼ばれます。

最低熟成期間が12カ月と長く、旨味とコクがギュッと詰まっています。

コンテは山の中でつくられ、「山のチーズ」とも呼ばれます。

直径約55〜75cmの大きい車輪型で、マイルドで食べやすい味わいです。

雪に覆われる冬を越すために保存食として食べられていた歴史もあるそうです。

<参考サイト>

・チーズの種類

https://www.meiji.co.jp/meiji-shokuiku/know/lovable-milk/cheese/

・チーズの種類

https://www.qbb.co.jp/enjoy/cheese/type/

・チーズの種類やタイプを分類!歴史から製造方法、食べ方までプロが解説

https://macaro-ni.jp/108364

④ 地理的表示(GI)で保護されるEU産チーズとは?

チーズはヨーロッパで多く生産・消費されており、EUでの年間生産量は1000万トン以上にも上り、その9割以上がEU域内で消費されています。

今後の販路としてEU域外での市場拡大を目指す中で、地理的表示(GI)制度で保護されるものがEU産チーズ全体の約1割あるとのことです。

GI制度は、地域特有の伝統的生産方法や生産地の自然的な要因によって、他にはない特性、高い品質、評価を獲得しているものについて、地理的表示(知的財産)を保護し、生産者と消費者の利益を守るものです。

EUと日本は、地理的表示を相互に保護しています。

例えばEUのチーズの地理的表示は日本でも保護されていて、次のような場合は規制の対象となります。

【ゴーダ・ホラント】

オランダ産でない非GIゴーダチーズにオランダの国旗等を付け、消費者に「ゴーダ・ホラント」と誤認させるような表示を行うこと。

【ゴルゴンゾーラ】

「○○県産ゴルゴンゾーラ」真正の産地を記載している場合であっても✕

「ゴルゴンゾーラへのオマージュを込めた国産ブルーチーズ」~種、~タイプ、~スタイル等の表現を伴う場合であっても✕

こうした地理的表示の保護が及ばない場合もいくつかあるそうです。

【パルメザン】

「パルミジャーノ・レッジャーノ」は日本で保護されるEUの地理的表示ですが、英語翻訳の「パルメザンチーズ」は粉チーズの代名詞として浸透しているため規制の対象から外されており、「パルメザン」や「パルメザンチーズ」は使用できるとのことです。

ただしイタリアの国旗とともに表示するなど誤認混同を生じる恐れのある表示は規制の対象となります。

【カマンベール】

「カマンベール・ド・ノルマンディ」は日本で保護されるEUの地理的表示ですが、「カマンベール」は日本ではすでに一般的な名称となっているため、規制の対象外となっており使用可能だそうです。

ただし「ノルマンディ風カマンベール」のような誤認混同を生じるおそれのある表示は規制の対象となります。

【モッツァレラ】

「モッツァレッラ・ディ・ブファーラ・カンパーナ」は日本で保護されるEUの地理的表示ですが、「モッツァレッラ」は日本では一般的な名称と考えられるため、規制の対象外だそうです。

<参考サイト>

・【レポート】地理的表示(GI)で保護されたEU産の伝統的なチーズについて

https://www.alic.go.jp/koho/kikaku03_001169.html

・地理的表示の相互保護-パルメザンは使える?

https://tsujinoka.com/2024/05/23/%E5%9C%B0%E7%90%86%E7%9A%84%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%AE%E7%9B%B8%E4%BA%92%E4%BF%9D%E8%AD%B7%EF%BC%8D%E3%83%91%E3%83%AB%E3%83%A1%E3%82%B6%E3%83%B3%E3%81%AF%E4%BD%BF%E3%81%88%E3%82%8B%EF%BC%9F/

⑤ 産地由来が多い!世界のチーズの名前

「1つの村に1つのチーズ」と言われるほど多くの種類のチーズがあるフランスでは、昔からの伝統的な製法でつくられているチーズを「AOP(EU統一の原産地名称保護)」チーズとして認定しています。

「チーズの教本2019」という本に載っているAOP指定のチーズ46種類のうち、チーズを産出する町や村の名前が付けられているものが31種類あるそうです。

いずれも大都市ではなく小さい村や地方名です。

世界のナチュラルチーズの名前の由来について、いくつか調べてみました。

【産地の村や地方の名前に由来するもの】

<フランス>

「カマンベール」「ロックフォール」「ブリー」「フルム・ダンベール」「ボフォール」「ブルー・デ・コース」「ブルー・ドーベルニュ」「リヴァロ」「ポン・レヴェック」「ブリ・ド・モー」「クロミエ」「マンステール」「クロタン・ド・シャヴィニョル」「ラングル」「エポワス」「モン・ドール」「アボンダンス」「マリボー」

<イタリア>

「パルミジャーノ・レッジャーノ」「タレッジョ」「ゴルゴンゾーラ」

<イギリス>

「チェダー」

<オランダ>

「エダム」「ゴーダ」

<スイス>

「グリュイエール」「エメンタール」

【製造方法に由来するもの】

「モッツァレラ」引きちぎるの意味。引きちぎって成形することから。

「クラッレ・リヨネ」リヨンの平手打ちの意味。打ちつけるようにつくることから。

「リコッタ」二度煮るの意味。モッツァレラ製造時に出た乳清を加熱して固めることから。

※写真はPhoto ACより「モッツァレラチーズ トマト バジリコ」

【形状に由来するもの】

「クロシェット」鈴の意味。

「ボントン」樽の栓の意味。

「テート・ドゥ・モアン」修道士の頭形の意味。

「プロボローネ」ボール形の意味。

「テティージャ」小さな胸の意味。

「バラカ」馬蹄形の意味。

「カチョカヴァッロ」馬のチーズの意味。葦の葉でくくり、長い棒に吊るして熟成させる様子が、馬にまたがった姿に似ていることから。

※写真はPhoto ACより「カチョカヴァッロ」

【色に由来するもの】

「ダナブルー」青カビを使ったブルーチーズ。

「ババリアブルー」青カビを使ったブルーチーズ。

「フロマージュ・ブラン」フレッシュタイプの真っ白なチーズ。

【人名に由来するもの】

「サン・ネクテール」サン・ネクテール元帥がルイ14世にこのチーズを献上したと言われている。

※写真はAdobe Stockより「サン・ネクテール」

【料理名にもなっているもの】

「ラクレット」フランス語で削るという意味の「ラクレ」が由来。

切り口をあたためトロリとなったところを削いで食べるスイス料理の名前。

<参考サイト>

・チーズの名前を知れば産地が分かる

https://www.cheese-professional.com/article/column/detail.php?KIJI_ID=1475

・チーズで世界旅行

https://www.meg-snow.com/cheeseclub/knowledge/world_journey/

・乳と乳製品のQ&A

https://nyukyou.jp/dairyqa/2107_190_416/

⑥ 日本のチーズ「蘇」とは?「醍醐」もチーズ?

日本に飛鳥時代に伝わった、チーズの原型とされる「蘇」は、時を超えて2020年にSNSでそのレシピが話題になりました。

古代の法典である「延喜式(えんぎしき)」によると、牛乳をごく弱火で焦げないように8時間ほど煮詰め、元の10分の1くらいの容量になるまで水分を飛ばし、木型に流し込んで冷やし固形状にするそうです。

蘇は貴族や官人などしか食べられない高級食材でした。

聖徳太子が食べていたという説もあります。

美容や健康に良いとされ、平安時代には藤原道長が51歳で大病を患った際、蘇に蜜をかけた「蘇蜜煎」を食したそうです。

また、太政大臣の位についた時の宴で、甘栗と組み合わせた「蘇甘栗」を宮中より賜ったとのことです。

「蘇」は「酥」とも書かれ、「涅槃経(ねはんきょう)」という仏教の経典には「乳より酪(らく)、酪より酥(そ)、酥より醍醐(だいご)をつくる。醍醐は最上の美味」と記されています。

中国の本草書に「醍醐は酥の精なり」という言葉もあり、「蘇」をさらに煮詰めてつくった「醍醐」は最上級の物を意味し、「醍醐味」という言葉の語源であるとされています。

「醍醐」はチーズかバターオイルのようなものと考えられています。

※写真はPhoto ACより「蘇を作っている」

<参考サイト>

・古代日本人も味わった「醍醐味」 チーズの歴史を探る

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO30615860X10C18A5000000/

・古代チーズ「蘇」

http://nara-shokubunka.jp/yamato/19-04.html

・SNSでよみがえる古代チーズ「蘇」って何?60分で作る簡単レシピ

https://macaro-ni.jp/87575

・農林水産省 蘇(そ)

https://traditional-foods.maff.go.jp/menu/so

・藤原道長も愛した古代チーズ「蘇(そ)」

https://torori.jp/cheese-trivia-so/

⑦ 《美味しい小豆島の食財紹介》小豆島のカレーうどんといったらコレ? 編

冬にご好評をいただく「手延べ半生うどん」、その夏用として販売を開始した「手延べ乾平(かんぴら)うどん」。

「乾平うどん」は、夏にも調理しやすいように茹で時間を短くした平らな麺が特長です。

でも、「ただ平たい麺」にしたわけではありません。

折角なら、夏に美味しいうどんメニューに何かないかと、身近な方々に好みなどをお聴きしたところ、「夏はカレー」をよく食べるという声があり、そのひとつのメニューとしてカレーうどんを食べることが多いと伺いました。

そこで、平たくした麺を、今度はカレーうどんとして美味しく食べられるようにするには?と色々試した結果、平麺の厚みや幅、麺の長さなども試行錯誤して、ようやく完成したのが「乾平うどん」です。

折角できた「カレーうどんにピッタリなうどん」ですから、今度はこれを使って小豆島らしさを加えてみようと行き着いたのが今回の「小豆島カレーうどん」セットです。

人気の高い宝食品様の「オリーブ牛ビーフカレー」のレトルトパックカレーを活かして、丸島醤油様の「味醤油」をベースのだしに使うことで、カレーうどんにピッタリなカレースープを作ることができます。

できたカレースープをゆでたての「乾平うどん」に掛ければ小豆島のカレーうどんのできあがりです!

暑くて食欲の落ちる夏でも、スパイスの利いたカレーうどんを食べて元気にお過ごしいただければと考えています。

今回のテーマの「チーズ」をトッピングして召し上がっていただいても濃厚さが増して美味しいと思います!

《石井製麺所公式ホームページ》 https://141seimen.com/business/

《小豆島カレーうどんセット》 https://141seimen.thebase.in/items/87804234

『お!いしい けんぶんろく』について

本ブログでは、色々な産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、様々な素麺の情報を発信できれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。

色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。

【お!いしい けんぶんろく】 Vol.39

栄養成分の機能性について/微量ミネラル

このブログを書いている週末、快晴だった七夕から約1週間過ぎても梅雨の明けきらない小豆島といった感じです。

製麺時、空気が乾燥しすぎるのも難しいのですが、やはり湿気が多いのは手延べ製法にとっては大敵です。

夏場も製造する石井製麺所では、湿気の多いこの時期は空をにらみながらの製造が続きます。

現在は、製造の合間を縫って出荷(いえ、出荷の合間を縫って製造)する毎日です。

さて今回は、以前に書いたブログ「多量ミネラル」の続きで、「微量ミネラル」についてです。

鉄分について調べていると「ヘム鉄」「非ヘム鉄」があるとのこと。

そういえば、小学生の頃、貧血気味で鉄分のタブレットをよく食べて(飲んで)いたことを思い出しました。

当然、子どもの頃には詳しいことは知らず、母親(病院の先生)から渡されるタブレットを摂っていました。

病気や体質など、どうしても生まれ持ったものがありますが、コラムのネタを調べながらブログを書いていると、新製品のための知識やネタだけでなく、食べ物の大切さや栄養のこと、自分や家族の体調管理にも活かせそうです。

例年のこの時期は、こまめな水分補給も心掛けてはいるのですが、暑さからか調子を崩してしまうことも多く、スムーズな製麺のためには体調管理が大切だと思い知らされます。

まあ、無理して製造している間は「健康的」とはいえないかも知れませんが、せめて夏場の食事には気をつけたいものです。

現在は、製麺現場の見直しを図りつつ、より美味しく、より効率的に製麺できるように取り組んでいるところです。

色々と見直したい点もあり、取り組み始めたばかりですが、これからも家族で健康的に“健康によりそう麺”をつくり続けたいと思います。

今回も最後までお付き合いただけましたら幸いです。

写真は「素麵の日」でもある七夕の小豆島での青空です。

梅雨、早く明けて欲しいですね。

【目次】

① 身体に必要な栄養素・ミネラルとは?

② 「微量ミネラル」それぞれの働きについて

③ 必須ミネラル以外の、体に必要なミネラル

④ 人体を構成する元素について

⑤ 日本人と欧米人の必要なミネラルの違い

⑥ 薬膳の解釈を裏付けるミネラルの存在

⑦ 《美味しい素麵》手延べきくらげ麺 編

① 身体に必要な栄養素・ミネラルとは?

ミネラルは、身体にとって重要な役割を担っている五大栄養素(タンパク質、脂質、炭水化物、ビタミン、ミネラル)の1つで、身体にごく微量に存在しています。

「無機質」とも呼ばれます。

人体の約95%は主要4元素(酸素、炭素、水素、窒素)で構成されており、残りの約5%はミネラルで構成されているそうです。

「ミネラル」という言葉は、英語で鉱山・鉱石を意味する「mine」に由来しているとされます。

ミネラルに関する発見は、18世紀頃、血液に鉄が含有されていることや、骨がカルシウムやリンから構成されていることがわかってきたことに始まったそうで、20世紀には、甲状腺腫がヨウ素の欠乏で起こることが解明されるなど、多くのミネラルの欠乏症が発見され、その生理作用や食品含有量がわかってきたそうです。

ミネラルは自然界に100種類以上存在しており、その中でも体内でさまざまな働きをする栄養素で通常の食事からでは不足しがちなものを「必須ミネラル」と言います。

現在、必須ミネラルは16種類とされ、このうち13種類について厚生労働省が摂取基準を定めています。

ミネラルは体内で合成できないため食物として摂る必要があります。

「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、

◎1日の推奨量や目安量が約100mg以上のミネラルを「多量ミネラル」

種類:ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム、リン

◎1日の推奨量や目安量が100mg未満のミネラルを「微量ミネラル」

種類:鉄、亜鉛、銅、マンガン、ヨウ素、セレン、クロム、モリブデン

と分類しています。

ミネラルが不足すると欠乏症やさまざまな不調が発生しますが、摂りすぎた場合にも過剰症や中毒を起こすものがあります。

<参考サイト>

・身体の調整に欠かせない栄養素~ミネラル~

https://www.mpc-lab.com/blog/20200619#:~:text=%E7%94%9F%E3%81%8D%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%8F%E3%81%86%E3%81%88%E3%81%A7%E5%BF%85%E8%A6%81%E4%B8%8D%E5%8F%AF%E6%AC%A0%E3%81%AA%E8%BA%AB%E4%BD%93%E3%81%AE%E6%A7%8B%E6%88%90%E6%A0%84%E9%A4%8A%E7%B4%A0%E3%80%82&te

・e-ヘルスネット ミネラル

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/food/ye-035.html

・ミネラルの種類とそれぞれの働きを解説!ミネラルを含む食べ物も紹介

https://www.morinaga.co.jp/protein/columns/detail/?id=249&category=health#:~:text=%E3%83%9F%E3%83%8D%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E3%83%92%E3%83%88%E3%81%AE,%E3%81%AB%E5%AD%98%E5%9C%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E6%A0%84%E9%A4%8A%E7%B4%A0%E3%81%A7%E

・ミネラルとはどのような栄養素?種類別の働きについて解説

https://www.suntory-kenko.com/column2/article/6010/

・ミネラル類

https://himitsu.wakasa.jp/contents/minerals/

② 「微量ミネラル」それぞれの働きについて

8つの「微量ミネラル」それぞれの働きや過不足による影響について、調べてみました。

【鉄】

ヘモグロビンや酵素の構成成分で、酸素と結合して全身に運ぶ役割を担っており、身体の成長、細胞の機能、一部のホルモンの合成に必要とされています。

女性に不足しがちな成分で、貧血の中で一番多いのが鉄欠乏性貧血です。

不足すると無力感や食欲不振などを引き起こすことがあります。

鉄は、体内への吸収率が高く動物性食品のレバーや肉、魚類に多く含まれる「ヘム鉄」と、卵や植物性食品(野菜や海藻類)に多く含まれる「非ヘム鉄」の2種類に分けられます。

非ヘム鉄はビタミンCやタンパク質を多く含む動物性食品と組み合わせることで吸収率がアップすると言われています。

健康な人が通常の食事で過剰症となる心配はまずありません。

【亜鉛】

肝臓、膵臓、骨、前立腺などに存在します。

発育や成長を助けたり、インスリンを合成したりするのに不可欠で、皮膚代謝や糖代謝、免疫にも関わる成分です。

欠乏すると味覚障害や皮膚炎、食欲不振、免疫機能の低下などを引き起こすことがあります。

牡蠣に豊富に含まれているほか、肉類や魚介類、豆類、種実類、穀物、味噌にも多く含まれます。

栄養バランスのとれた食事をしていれば不足しにくいとされています。

過剰摂取すると、胃の障害や免疫障害、神経症状が出ることがあるほか、銅や鉄の吸収を妨げることがあります。

【銅】

成人の生体内に存在する中で約50%が筋肉や骨、約10%が肝臓に分布しています。

エネルギーの生産や鉄の代謝、コラーゲン、エラスチンの成熟、神経伝達物質の生産、活性酸素の除去などの働きをしています。

鉄の吸収や貯蔵の際に働くほか、骨髄でヘモグロビンを産生するのにも関わっています。

欠乏すると貧血や成長障害などが起こることがありますが、通常の食事をしていれば不足することはないとされています。

銅の欠乏症には先天的なものと後天的なものがあります。後天的なものには、鉄投与に反応しない貧血、白血球減少、好中球減少、骨異常、成長障害、神経系の異常、コレステロール・糖代謝の異常などがあります。

過剰摂取による悪影響についてはほとんど報告されていないとのことです。

銅は、亜鉛と同様に牡蠣に多く含まれ、他の食品ではイカやエビ、貝類、牛レバー、ナッツ類、きなこに多く含まれています。

【マンガン】

体内では多くの酵素の構成成分として、抗酸化や糖質・脂質・タンパク質の代謝に関わっており、酵素の働きをサポートするのに欠かせない成分です。

また、骨の石灰化を促す働きがあり、カルシウム、リンとともに骨の形成に関わっています。

その他、耐糖能、生殖能、脂質代謝、成長および脳機能への関与が報告されています。

一般的な食生活をしていれば不足や過剰摂取はあまりないそうです。

吸収量は鉄の影響を受け、鉄が少ないと増加すると言われています。

マンガンが不足すると、骨代謝、糖脂質代謝、運動機能、皮膚代謝に影響が及ぶと考えられています。

マンガンを多く含む食品は、あおのり、きくらげ、生姜、干しエビ、アーモンドなどです。

※写真はPhotoACより「有明海の海苔養殖」

【ヨウ素】

甲状腺ホルモンの構成成分で、細胞の新陳代謝や成長促進を担っています。

日本人の食生活では、海藻類などヨウ素が含まれている食品を取る機会が多くあります。

そのため、海藻などを過剰に食べ続けた場合などに、甲状腺機能低下などのリスクがあるとされています。

またヨウ素が欠乏しても甲状腺機能低下が起こるほか、妊娠中に欠乏すると、死産や流産、胎児の先天異常などを招く恐れがあります。

【セレン】

強い抗酸化作用をもつ酵素の構成成分で、抗酸化システムに重要な役割を担っており、生活習慣病の引き金になる活性酸素の発生を抑制し、細胞 組織の酸化や老化を防ぐ働きがあります。

また、血圧をコントロールする「プロスタグランジン」の生成に関与し、カドミウム、水銀、ヒ素などの有害重金属の毒性を軽減する働き、精子の形態維持などの作用もあります。

海藻類や魚介類、肉類、卵黄に豊富に含まれており、体内に吸収されやすいため、通常の食事で欠乏する可能性は低いと考えられています。

土壌に含まれるセレンの量が低い地域では、克山病という心筋症やカシン・ベック症という関節症の一種などが見られ、セレン欠乏の関与が疑われています。

過剰摂取すると、脱毛や爪の変形、胃腸障害、神経障害、心筋梗塞などのリスクがあるとされています。

【クロム】

肝臓、腎臓、血液、脾臓に存在し、正常な糖代謝、脂質代謝を維持するのに重要な成分で、インスリンの働きを活性化したり、血中コレステロール値を下げ、中性脂肪を正常に保ったりする働きがあるとされていますが、加齢とともに減少してしまいます。

食品に幅広く含まれており、通常の食事で不足することはまれですが、加工食品を多く食べる人には不足する可能性もあります。

吸収率が低く、過剰摂取が問題となることはあまりないそうです。

干しひじき、わかめ、まいわし、あさりなどの水産物に多く含まれています。

【モリブデン】

いくつかの酵素の構成成分です。

糖や脂質の代謝などに関わるほか、体内で尿酸を作り出すために必要な酵素の働きを助けるとされています。

穀類や豆類、種実類に豊富に含まれており、一般的な食事をしていれば、欠乏や過剰摂取はほとんど見られないとのことです。

<参考サイト>

・私たちの体を守る「微量ミネラル」の重要性

https://www.healthcare.omron.co.jp/resource/column/life/172.html

・微量ミネラル

https://www.tanaka-cl.or.jp/aging-topics/topics-041/

・ミネラルの種類とそれぞれの働きを解説!ミネラルを含む食べ物も紹介

https://www.morinaga.co.jp/protein/columns/detail/?id=249&category=health

・ミネラル(無機物)とは何?体内での役割や摂取しやすい食材の選び方

https://www.house-direct.jp/column/about-mineral01/

・ミネラルについての解説

https://hfnet.nibiohn.go.jp/mineral/

③ 必須ミネラル以外の、体に必要なミネラル

厚生労働省が摂取基準を定めている13種類の必須ミネラル以外にも、体に必要なことが明らかになっているミネラルが4種類あるそうです。

それらはタンパク質やビタミンなど他の栄養素に含まれており、それらと同時に摂取できるため、個別の摂取基準が定められていないとのことです。

【硫黄】

タンパク質に含まれており、皮膚、髪、爪を形成する働きがあります。

また、ビタミンB群とともに糖質・脂質の代謝に働きかけ、有害ミネラルの蓄積を防ぐなど重要な働きをしています。

肉、魚、卵、アブラナ科の野菜、ネギ類に多く含まれます。

ニンニク、玉ねぎ、ニラなどの臭いは硫黄の成分によるものです。

通常の食事をしていれば不足することはありません。

【コバルト】

ビタミンB12の構成成分で、赤血球の色素生成など、造血の働きがあり、悪性貧血の予防に役立ちます。

また、神経の機能を正常に保つビタミンB12の働きを助け、集中力を高めたり記憶力を維持したりするのに役立つとされています。

肉やレバー、魚介類、乳製品など、ビタミンB12を含む食品に含まれています。

動物性食品に多く含まれるため、菜食主義者に不足しがちと言われています。

不足すると、貧血や食欲不振、消化不良、手足のしびれなどの症状が現れることがあります。

【フッ素】

虫歯の予防などに効果があるとされ、歯の治療や歯磨き粉などにも使用されています。

歯の再石灰化を促進する効果が期待され、エナメル質を強くして、虫歯菌が作る酸によるダメージから歯を守る役割を担っています。

同時にたくさん摂取することで、歯に縞模様が出るフッ素症になる危険性が指摘されています。

海外では摂取基準が示されることもあります。

抹茶やいわし、さんまなどの魚介類に含まれています。

【塩素】

胃酸の成分として消化の過程で働くほか、体液の浸透圧維持に重要な役割を果たしています。

殺菌効果や消化を促進する効果、膵液の分泌を促進する効果などがあるとされています。

体内では主に塩化物イオンの形で存在しています。

食塩から摂取できるため、不足することはほとんどありません。

塩素は漂白剤として使用されており、酸性洗剤と混ぜると塩素ガスが発生し、これを直接吸入すると呼吸器に損傷を与えるため、取り扱いには注意が必要です。

<参考サイト>

・硫黄

https://www.sapurinojikan.com/contents/component/4941/#:~:text=%E7%A1%AB%E9%BB%84%E3%81%AF%E3%83%9F%E3%83%8D%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8C,%E3%81%AE%E9%87%8E%E8%8F%9C%E3%80%81%E3%83%8D%E3%82%AE%E9%A1%9E%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

・コバルト

https://himitsu.wakasa.jp/contents/cobalt/#:~:text=%E3%82%B3%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%88%E3%81%AF%E3%83%9F%E3%83%8D%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%81%AE%E4%B8%80%E7%A8%AE,%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E6%88%90%E5%88%86%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

・フッ素

https://himitsu.wakasa.jp/contents/fluorine/

・塩素

https://himitsu.wakasa.jp/contents/chlorine/#:~:text=%E5%A1%A9%E7%B4%A0%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%83%9F%E3%83%8D%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%81%AE,%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%82%92%E6%8C%81%E3%81%A4%E3%83%9F%E3%83%8D%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

④ 人体を構成する元素について

前述したように、人体の約95%は主要4元素(酸素、炭素、水素、窒素)で構成されています。

これらは糖質、脂質、タンパク質、核酸といった主要な有機化合物を構成する元素です。

残りの約5%を占めるのがミネラル(無機質)です。

体内でのミネラルの働きは、大きく3つに分けられます。

【①身体の構成材料として働く】

骨、歯などの身体の構成成分になる:カルシウム、リン、マグネシウム

有機化合物と結合する:鉄、リン

【②生体機能の調整を行う】

体液に溶けてph・浸透圧を調整する、神経・筋肉の興奮性の調整をする:カリウム、ナトリウム、カルシウム、リン、マグネシウム

【③タンパク質などと結合して働く】

酵素の構成成分となる:マグネシウム、鉄、銅、亜鉛、マンガン、セレン

生理活性物質の構成成分となる:鉄、ヨウ素、亜鉛、モリブデン

<参考サイト>

・無機質

https://idenwatch.com/seikagaku9-2/

⑤ 日本人と欧米人の必要なミネラルの違い

日本人と欧米人は、古くからの食習慣から生まれた、胃腸の形状、腸内環境や消化酵素などの違いから、消化できる栄養素などにも違いがあるそうです。

狩猟民族を先祖に持つ欧米人は、タンパク質や脂質が多く含まれる動物性食品を好んで食べてきました。

それらを消化・吸収するため胃酸分泌が比較的旺盛で、タンパク質を分解する際に作られる有害物質を早く体外に排出するために腸が短いと考えられています。

日本人は、稲などの穀類が良く育つ気候のもと米を主食とし、また肉食禁止の影響もあり、繊維質が豊富な食品を多く食べてきました。

このため胃が比較的繊細で、繊維質の多い食物を吸収するため腸は長い構造となっています。

日本と海外で必要とされる栄養素の違いについて、ミネラルに注目して調べてみました。

ミネラルという言葉を身近にしたものに「ミネラルウォーター」があると思います。

日本の水と海外の水は、ミネラルの含有量が違うという話を聞かれたことがあるのではないでしょうか。

日本の水道水やミネラルウォーターはほとんどが「軟水」で、海外の水は主に「硬水」です。

水1リットル当たりのカルシウムとマグネシウムの含有量を表す指標を「硬度」といい、硬度が60mg/L以下のものは軟水、120~180mg/Lの物は硬水に分類されるそうです。

海外では、ミネラル成分を含んだ石灰岩地層が多いため硬水が多いそうです。

日本の地形は傾斜が急で河川も短いため、水は地層に含まれるミネラル成分を含まないまま海やダムに流れてしまいます。

また雨が多いことから地中にある水が押し出されてしまい、血中での滞留時間が短いため、ミネラル成分豊富な硬水が少ないとのことです。

日本人の多くは軟水を飲みなれているため、硬水は独特の口当たりで飲みにくいと感じたり、体質に合わずおなかの調子が悪くなったりする人もいるようです。

ミネラルウォーターには、ミネラルの含有量に基準が設けられているわけではありません。

製品によって違いがあり、海外メーカーの硬水のミネラルウォーターが売られている場合もあるので、購入する際には種類やミネラル含有量をチェックすると良いようです。

日本人は、世界一ヨウ素を多く摂取している民族だそうです。

その理由は、海藻類を習慣的に食べているからとのこと。

「海藻は日本人にしか消化できない」という話がありますが、これは生の海苔に限ってのことだそうです。

生の海苔に含まれるポルフィラン多糖という成分を分解する消化酵素が日本人の腸内にしかないという調査報告があるそうですが、加熱すればポルフィラン多糖は壊れてしまうとのことです。

中国や韓国、東南アジアなどでは、日本と同様、海藻を日常的に食べています。

また近年、海藻はヘルシーフードとして欧米で注目の食材となっています。

<参考サイト>

・vol.04 日本人の胃、欧米人の胃【専門医が解説する胃に関する疑問】

https://www.eisai.jp/articles/stomach_mechanism/specialist_explains08

・日本に硬水が少ない理由とは?飲む際の注意点も解説

https://www.aquaclara.co.jp/lifehack/water/023/

・ミネラルウォーターとは?種類や成分など気になる5つの疑問を解決!

https://www.nihon-trim.co.jp/media/1253/#%E3%83%9F%E3%83%8D%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%83%9F%E3%83%8D%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%81%8C%E5%A4%9A%E3%81%84%E3%81%AE%EF%BC%9F

・海藻類は海外でも食べられている!注目度が高まる新たな食材の波とは

https://www.table-source.jp/column/seaweed-outside-japan/

・日本人の体の秘密 外国人は海苔が食べられないって本当?

https://world-conect.com/seaweed_foreigner_japan

⑥ 薬膳の解釈を裏付けるミネラルの存在

「薬膳」という言葉を耳にしたことはありませんか?

薬膳とは、中国の伝統医学の考えに基づいた食事のことで、体質や体調に合わせて食材を取り入れることで健康を整えるものです。

すべての食材には効能があり、現代栄養学における三大栄養素やミネラル、ビタミンなどの効能とは異なる観点で説かれています。

例えば、キクラゲは薬膳において不老長寿の妙薬として珍重されてきたそうです。

ミネラルが豊富で、乾燥キクラゲ100g中にカリウム1000mg、カルシウム310mg、マグネシウム210mg、鉄35.2mgが含まれます。

またカルシウムの吸収を促進するビタミンDが85.4μg含まれる、機能性の高い食材です。

中医学での位置づけは、食味は「甘」、食性は「平」です。

血液のめぐりをスムーズにし、疲れやすさや顔色の悪さを改善するほか、血液を浄化する効果が期待でき、がんや動脈硬化の予防に役立つとされます。

また体を潤す働きがあるので、空咳、口の乾き、乾燥肌にも有効とのことです。

今では当たり前のように三大栄養素やミネラル、ビタミンなどの考え方がありますが、そういった考えが発見される前から食に対しての探求がされていたことは本当に驚きです。

さらに、薬膳で重要視(良いとされる)される食物は現代科学をもってしても、とても有用なことが分かっているそうです。

このキクラゲのように、古くから食され、珍重されてきた食材を扱う際には現代科学と薬膳という切口で深掘りすることで、その有用性を活かせそうな気がします。

石井製麺所では、食材単体に着目するのでなく、科学的な視点、薬膳的な考えを取り入れた手延べ麺開発をおこなっていきたいと考えています。

<参考サイト>

・薬膳とは?基本の考え方や体質別のおすすめ食材をわかりやすく紹介

https://www.u-can.co.jp/%E8%96%AC%E8%86%B3%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC/column/column01.html

・薬膳とは

https://miyabi.shishin-kyoto.com/yakuzen/

・日本型薬膳を知ろう〈食材図鑑〉不老長寿の妙薬。カリウムが塩分を調整。〔きくらげ〕

https://www.saibugas.co.jp/home/and/articles/detail.php?id=83

・黒きくらげ

https://www.kracie.co.jp/kampo/kampofullife/yakuzen/ingredients/kurokikurage.html

・ 薬膳食材辞典 黒きくらげ

https://www.kampo-sodan.com/yakuzen/yakuzen-2443

⑦ 《美味しい素麵》手延べきくらげ麺 編

讃岐うどんが有名な香川県ですが、「うどん県。それだけじゃない香川県」と題して、魅力あふれる県産品の開発と掘り起こしにも力を入れています。

毎年、夏に開催される『県産品コンクール』には、香川県産の原材料にこだわった食品やスイーツ、歴史や所縁(ゆかり)を大切にした香川らしいお菓子や工芸品、最近ではオリーブ部門も設けられ、会場には事業者さんの創意工夫と想いの詰まった商品がたくさん集まります。

私たち石井製麺所も、昨年で3回目の参加となりました。

出品した『瀬戸凪《楽々膳・黒》』は、冬に食べるとよいとされる「黒の食材(ひじき・きくらげ・黒ごま)」を練り込んだ特製麺のセットです。

審査員への訴求の仕方や試食の提供時に、「きちんとお客様への説明が足りているか?」など気付きも多くあります。

そして、昨年は7票中の2票の得票をいただけたようです。

いつか最優秀賞を獲得して、お客様にご報告できる日を楽しみに、チャレンジを続けます!

昨年の出品の様子ですが、出品した「手延べきくらげ麺」は、細麺のためか夏でも人気のある手延べ麺なんですよ。

独特の食感で、冷やして食べても温かいお出汁で食べても美味しく召し上がっていただける自慢の手延べ麺です。

一度、ぜひお試しください!

《小豆島手延べきくらげ麺》 https://141seimen.thebase.in/items/69195855

『お!いしい けんぶんろく』について

本ブログでは、新製品開発のためにデータベース的にいろいろな素材や成分について調べたものを綴ったものです。色々な食品やそれにまつわる産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、幅広く食品の知識を広げることができれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。

色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。

【お!いしい けんぶんろく】 Vol.38

麺究者への道/日本酒について研究してみる

今回のブログでは、日本の食文化において「発酵」「熟成」には欠かせない、日本酒について調べてみました。

お酒はたしなむ程度にしか飲めませんが、お酒の場の雰囲気は好きで、お声がけいただければ参加します(笑)。

量を飲めるわけではありませんので、質にこだわりたいところですが、日本酒の種類や違いについてはほとんど分かっていません。

そんな私が日本酒のことについて記してみます。

色々調べていて驚きだったのは、日本での歴史的な背景での扱いや拡がり方などは、素麺も日本酒も同じようなプロセスを経てきたんだなと言う点でした。

少し違うのは、お酒は「税金」の対象であり、国(税務署)が厳しく監督するもので、素麺はそこまではないという所でしょうか。

それにしても酒蔵さんの数の多いこと!

さすがに小豆島の酒蔵さんは1つだけで、製麺所の方が多いですが、日本全国には1,000以上の酒蔵さんがあり、それだけ多くの方に必要とされてきたんだと分かります。

酒蔵さんの中には、とても参考にさせていただきたいビジネスモデルのお会社様があったり、季節に合わせた楽しみ方や呼び名があるのはステキだなと思いました。

日本酒と素麺の接点などもあったりして、素麺でももっともっとできることがありそうで、ブログを書いている時間は興味の尽きないひとときでした。

というわけで、かなり片寄った情報になる(?)かも知れませんがお付き合いの程、よろしくお願いいたします。

【目次】

① 進化を続ける日本酒、その起源は稲作とともに始まった

② 日本酒の定義・清酒との違いとは?

③ 原料、精米歩合、製法、香味などから分類される日本酒の種類

④ 地酒の定義と、産地ごとの特徴

⑤ 日本酒の製法、その特徴は「並行複発酵」

⑥ 風味や香りの決め手!酵母の種類

⑦ 伝統製法を守りつつ数値管理で生産を拡大した「獺祭」

⑧ 《石井製麺所の取り組み》OEM手延べ麺 編

① 進化を続ける日本酒、その起源は稲作とともに始まった

日本酒の起源は今から2000年以上も前の弥生時代、稲作伝来とともに始まったと考えられています。

古代の酒は、もろみを濾さない「どぶろく」のようなものだったそうです。

生米を口に含んで噛み、唾液中の酵素を利用して米のデンプンを糖に分解し、それを容器に吐き出して空気中の自然酵母で発酵させるというもので、「口噛み酒」と呼ばれました。

口噛み酒づくりは神社の巫女が行い、神様に捧げられていたそうです。

西暦250年頃の書物「魏志倭人伝」には、倭国の酒の記載があるとのことです。

奈良時代には米こうじを用いて米を糖化させ発酵させる方法が生まれ、これが現在の酒づくりのルーツとされています。

西暦400年頃の「播磨国風土記(はりまのくにふどき)」で、初めて「清酒(すみさけ)」の記述が登場しています。

神事や一部の上流階級への贈答品などには透き通ったお酒が使用されていたと考えられています。

日本最古の歌集「万葉集」 には「酒屋(さかや)」という言葉が使われている和歌があるそうです。

平安時代には、宮中に「造酒司(みきのつかさ)」という役所が設けられ、朝廷の行事のためにお酒がつくられていました。

鎌倉時代には、寺院で僧侶たちがつくる「僧坊酒(そうぼうしゅ)」と呼ばれる清酒が評価を集めました。

神事など特別な行事の時にだけふるまわれていたお酒が、徐々に庶民にも広まるようになりました。

室町時代に奈良県の菩提山正暦寺で確立された「菩提酛(ぼだいもと)」は、日本最古の酒母づくりの手法と言われ、この地が酒づくり発祥の地とされる所以となっています。

その特徴は、乳酸発酵によりできる「そやし水」と呼ばれる酸性水を使って酒母を育成するというものです。

雑菌がいなくなり酵母菌が活躍しやすい環境をつくることで、温暖な気候のもとでの酒づくりを可能にしたとのことです。

また室町時代には、商売としてお酒がつくられはじめ、京都の市中には小規模な「造り酒屋」が数百軒もできたそうです。

この頃には1年に5回酒づくりを行っており、量産化が可能になったとのことです。

江戸時代になると、「火入れ」による加熱殺菌方法や、安全に醪(もろみ)を発酵させる方法である「段仕込み」が一般化しました。

江戸時代中期頃までには、現在とほぼ同じつくり方が確立したとのことです。

一年中安定した品質が保てるようになると、酒づくりに最適な冬の時期に集中して酒をつくる「寒づくり」が始まって、農民が農閑期の出稼ぎで酒をつくる、「杜氏(とうじ)」「蔵人(くらびと)」が誕生しました。

杜氏は1つの酒蔵につき1人しかいない最高責任者で、蔵人は杜氏のもとで酒づくりを担う職人のことです。

伊丹や灘の酒が江戸で「下り酒」として評判を集め、日本酒の最大の生産地になったのも江戸時代のことです。

明治時代には、酒税の強化を図るため自家醸造酒の製造と自家消費が禁止され、「どぶろく」が衰退しました。

酒造技術の向上を目指し「国立醸造試験場」(現在の「独立行政法人酒類綜合研究所」)が設立され、「山廃酛(やまはいもと)」や「速醸酛(そくじょうもと)」の技術が開発されたそうです。

明治時代にはビールやワインなどが輸入されるようになり、それらと区別するため、「日本酒」という表現が使われるようになりました。

それ以前には「清酒」(澄み酒)や、単に「酒」と呼ばれていたとのことです。

それまで日本酒は一般的に木樽に詰められて輸送・販売されていましたが、1878年には瓶詰めの日本酒が登場し、1901年には一升瓶での販売も開始されたそうです。

一方、量り売りは第二次世界大戦後まで続きました。

大正時代になると、日本酒の仕込みや貯蔵にホーロー(琺瑯)タンクが使用されるようになりました。

ガラスの物質を金属の表側に焼き付けてつくるホーローは、これまで主に使用されてきた木桶(きおけ)に比べて「洗浄や殺菌の手間がかからない」「火入れ後の酒を冷却しやすく酒の過熱を防げる」などのメリットがありました。

ホーロータンクにより酒づくりが効率化されたと考えられます。

昭和時代、戦争などの影響で酒づくりは一時期低迷しましたが、戦後から高度経済成長を経て、日本酒の消費量は増加し、酒づくりにおける機械化も進みました。

1975年、酒造組合中央会により、市販の日本酒の製造年月日や原材料、製造方法などを表示する「清酒の表示に関する基準」が取りまとめられました。

当時、市販されていた「清酒」の約99%が糖類やアルコールを添加したものでしたが、公正取引委員会が行った消費者意識調査によると、清酒にアルコールが添加されていることを知っていた人は47%だったそうです。

清酒に関する苦情が多く寄せられるなど不当表示が問題になっていたことを背景につくられたこの基準によって、米と米こうじだけを主原料とする清酒と、糖類やアルコールを添加した酒類とが識別されるなど表示が適正化され、消費者が本格的な清酒を選んで購入できるようになり、清酒のイメージアップにもつながったようです。

1990年、「清酒の製法品質表示基準」が適用され、「純米酒」「吟醸酒」「本醸造酒」といった特定名称を表示する場合の基準が定められました。ある一定の基準により分類されるこれらの清酒は「特定名称酒」と呼ばれ、それ以外の清酒は「普通酒」と呼ばれるようになりました。

この時期、生酒やにごり酒、スパークリング清酒なども増え始め、日本酒がさらに多様化するきっかけのひとつになったと考えられます。

近年、日本酒は海外からの人気が高まっており、2021年には輸出金額が1000億円を超えたそうです。

「SAKE」という呼び名で、日本を代表するお酒として広く知られるようになってきました。

<参考サイト>

・日本酒を知る

https://nihonshu-tourism.com/about-nihonshu

・日本酒を知る 日本酒の歴史

https://japansake.or.jp/sake/about-sake/history-of-sake/

・日本酒の起源はいつ?日本酒文化の歴史と変遷を紐解いてみよう

https://www.sawanotsuru.co.jp/site/nihonshu-columm/knowledge/history-of-nihonshu/#SAKE

・日本酒(SAKE)の歴史~起源や日本文化との関わりを紹介

https://www.wa-mare.com/column/115/

・清酒の表示について

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jbrewsocjapan1915/70/2/70_2_84/_pdf/-char/ja

・原点回帰の「新」製法? – 菩提酛(ぼだいもと)、水酛(みずもと)を学ぶ

https://sakestreet.com/ja/media/what-are-bodaimoto-and-mizumoto

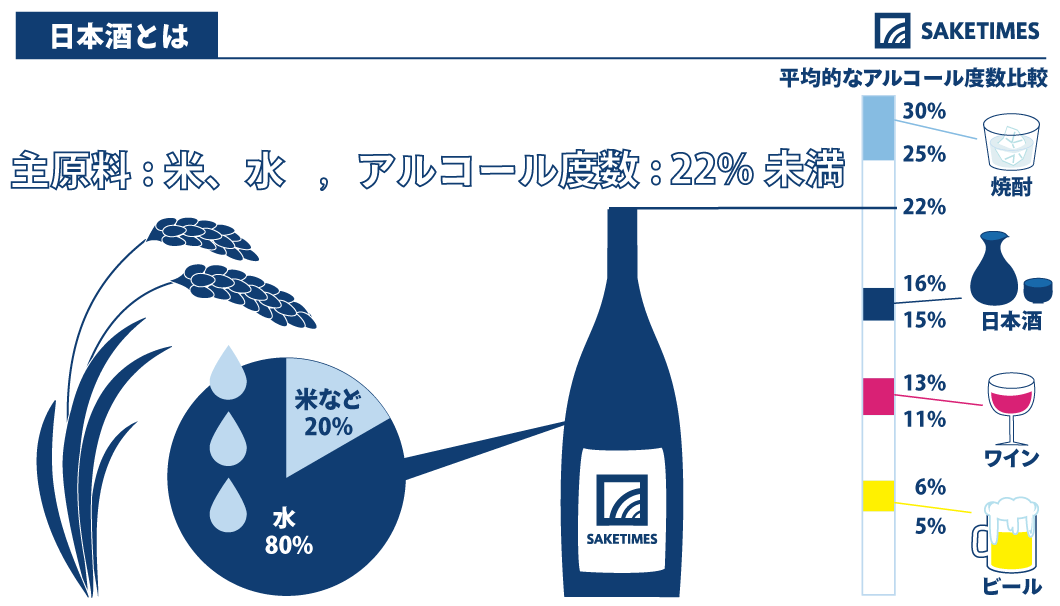

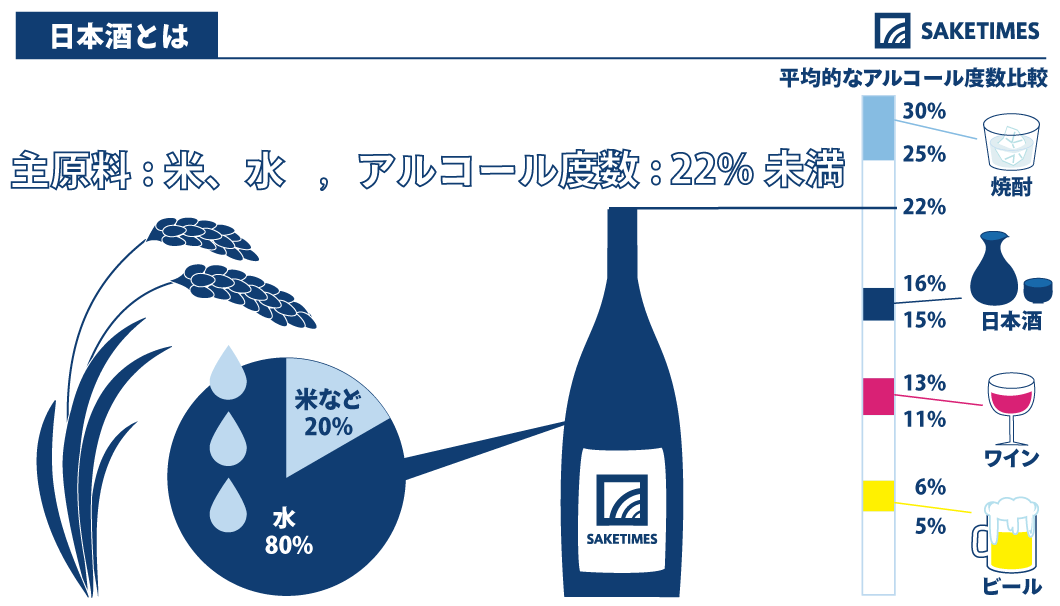

② 日本酒の定義・清酒との違いとは?

「日本酒(清酒)」だけでなく、焼酎やビール、ワインなど酒税法においては、アルコール度数1%以上の飲料が「酒類」と定義されています。

さらに製法によって大きく「発泡性酒」「醸造酒」「蒸留酒」「混成酒」の4種類に分けられ、清酒は「醸造酒」に分類されています。

酒税法における「清酒」の定義は、「米、米麹及び水を原料として発酵させて濾したもの(アルコール度数22度未満)」、あるいは「米、米麹、水及び清酒かすその他政令が定める物品を原料として発酵させて濾したもの(アルコール度数22度未満)」とされています。

清酒の製造過程において、「米、米麹及び水を原料として発酵させたもの」を「醪(もろみ)」と呼び、それを濾して清酒と酒粕に分けることで清酒がつくられます。

もろみを濾さないものは清酒ではなく「どぶろく」となります。

「日本酒」は、清酒の中でも、原料の米や米こうじに国内産米のみを使用し、日本国内で醸造したもののみを指します。

海外産の米を使用した清酒や、日本以外で製造された清酒は「日本酒」と表示することはできません。

2015年、「GI(Geographical Indication)」において、「日本酒」の呼称が国レベルの地理的表示として指定を受けました。

その背景に、日本酒は日本の明確な四季と結びつき発展してきた特別な飲料で、国民生活・文化に伝統的に深く根付いてきたことから、日本が長年育んできた日本酒の価値を保全していくため、という狙いがあるとのことです。

「日本酒」という呼称は、「清酒」の中の一部を表すブランドと言えます。

@SAKETIMES(https://jp.sake-times.com/)より引用

<参考サイト>

・日本酒と清酒の違いは?清酒の歴史や種類も解説

https://magazine.asahi-shuzo.co.jp/know/299

・日本酒とは?清酒・日本酒の定義や種類・分類について解説

https://sakazuky.com/contents/commentary/nihonsyu/

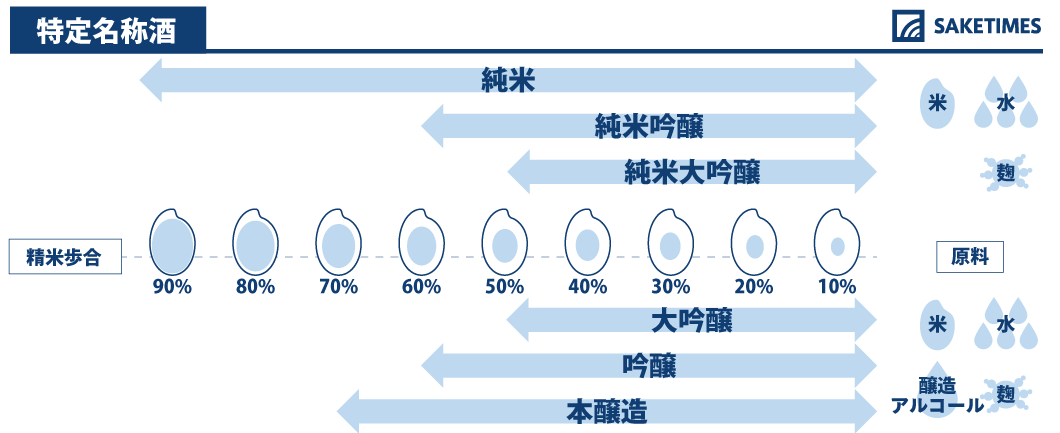

③ 原料、精米歩合、製法、香味などから分類される日本酒の種類

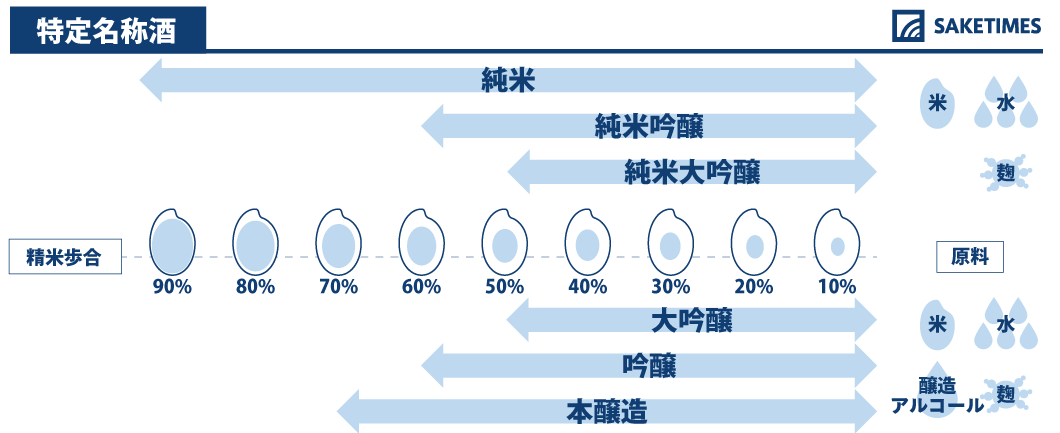

清酒の中でも、原料や精米歩合など所定の要件を満たすものは「特定名称酒」と呼ばれ、大きく「吟醸酒」「純米酒」「本醸造酒」の3つに分けられます。

精米歩合とは玄米を磨いた度合いを示すもので、残った米の比重の割合です。

米の表面近くに多く含まれるタンパク質や脂質は雑味となるので、米を磨けば磨くほど少量となり、その分高価になります。

特定名称酒に該当しない清酒は「普通酒」または「一般酒」などと呼ばれます。

特定名称酒は、さらに原料や製造方法の違いにより8種類に分類されます。

【吟醸酒】

低温でゆっくりと発酵させる「吟醸造り」が特徴。

その中でも、精米歩合60%以下のものは「吟醸酒」、さらに50%以下のものは「大吟醸酒」の2つに分類されます。

華やかでフルーティーな味わいが特徴で、その香りは「吟醸香」とも称されます。

【純米酒】

米・米こうじ・水のみを原料とし、製造過程で醸造アルコールを添加しない清酒。

米本来の旨味や甘味、まろやかなコクを強く感じられるのが特徴です。

精米歩合の要件がない「純米酒」と、精米歩合60%以下または特別な製造方法を要件とする「特別純米酒」に分類されます。

また、吟醸造りで製造された純米酒は「純米吟醸酒」「純米大吟醸酒」と呼ぶことができます。

【本醸造酒】

醸造アルコールが含まれている清酒。

精米歩合70%以下の「本醸造酒」と、60%以下の「特別本醸造酒」の2つに分類されます。

キリッと引き締まった味わいで、酸味や苦味が少ないのが特徴。

醸造アルコールとは、主にサトウキビを発酵させた純度の高いアルコールのことで、もろみに適量添加すると、より香り高くすっきりとした味わいになるそうです。

@SAKETIMES(https://jp.sake-times.com/)より引用

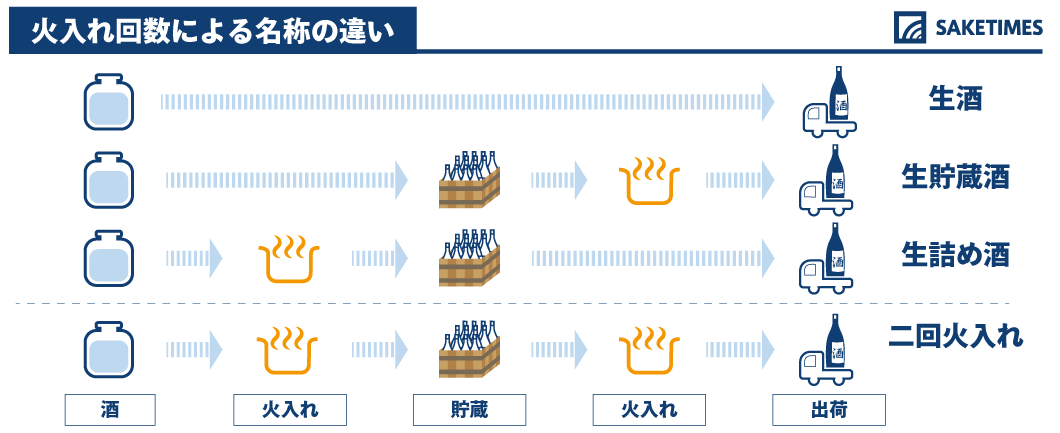

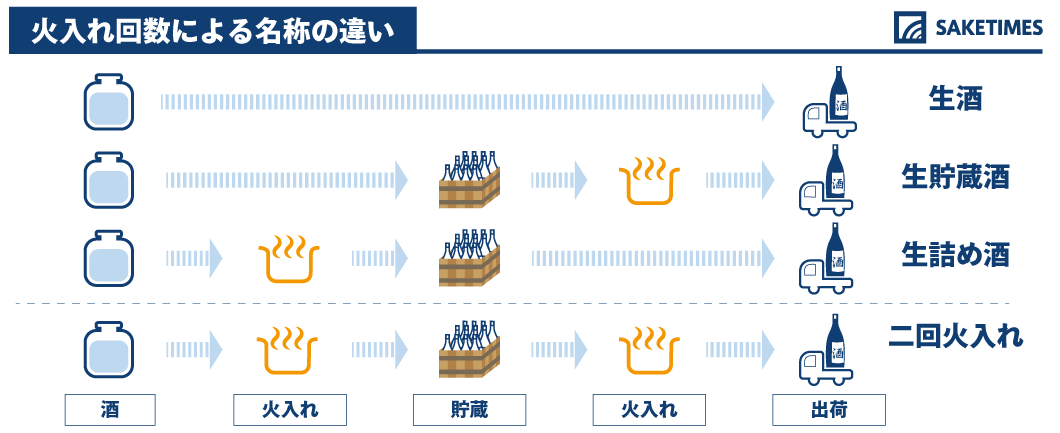

日本酒のラベルには、「生」と書かれたものがありますが、これは製造工程で行う「火入れ」という加熱殺菌のタイミングと回数の違いによるものです。

「火入れ(加熱処理)」は通常、貯蔵前と出荷前に行います。

「生酒(なまざけ)」は1度も火入れをせず、もろみを搾っただけの日本酒で、フレッシュな味わいです。

「生貯蔵酒」は出荷前に一度だけ火入れしているので、生の風味が残っています。

「生詰酒」は火入れを行ってから約半年ほど貯蔵・熟成したもので、「ひやおろし」「秋晴れ」「秋上がり」などとも呼ばれ、穏やかな香りやなめらかな口当たり、濃密な味わいが特徴です。

@SAKETIMES(https://jp.sake-times.com/)より引用

日本酒には他にもその特徴による種類があるので、いくつか調べてみました。

【生一本(きいっぽん)】

自社蔵の一つの製造場だけでつくられた純米酒。

【原酒】

一般の市販酒は、もろみを搾った後、水を加えてアルコール度数を調整します。

原酒は水を加えていないのでアルコール度数が18~20度と高く、濃醇な風味が特徴です。

【にごり酒】

もろみを目の粗い布で濾しただけの、白く濁っているお酒。

【滓酒(おりざけ)】

もろみを目の細かい布で濾したあと、タンクの底に沈殿した滓を含んだ、白く濁っているお酒。

【長期貯蔵酒】

日本酒は通常半年から1年熟成させますが、2年や3年、あるいは5年以上貯蔵させることで、甘い熟成香とまろやかな味わいとなったお酒です。

【樽酒】

樽で貯蔵し、木の香りを生かした酒。

樽の材料としては杉、特に吉野杉が重用されます。

【発泡酒】

炭酸ガスを含む、シャンパンのような口当たりのお酒。

アルコール度数は8 度ぐらいと低めです。

【貴醸酒】

仕込み水の一部または全部に酒を使ってつくる日本酒。

通常の日本酒に比べかなり糖度が高く、とろりと甘いのが特徴。

芳醇でコク深い味わいです。

手延べ素麺で言えば、「寒製」や「極細麺」「細麺」「中太麺」「太麺(ひやむぎ)」などの太さ違いや、「ばち」や「ふし」と言った副産物的な違いでしょうか。

また日本酒は、その香りや味わいにより4タイプに分けられることもあります。

【薫酒(くんしゅ)】

吟醸造りタイプの日本酒で、花のような香りと果実を思わせるフルーティな味わいが特徴。

よく冷やして飲むのがおすすめとのことです。

【熟酒(じゅくしゅ)】

熟成期間が長い古酒などで、とろりとまろやかな飲み口とスパイシーな香りが特徴。

【爽酒(そうしゅ)】

本醸造酒など、すっきりとした味わいで「辛口」とも言われる日本酒。

よく冷やして飲むのがおすすめだそうです。

【醇酒(じゅんしゅ)】

純米酒など、米本来のうまみや甘みが感じられる日本酒です。

常温で濃厚な味わいを楽しんだり、燗で芳醇な香りと甘さを楽しむのがおすすめとのこと。

手延べ素麺で言えば、「新物」や「古物(ひねもの)」などの違いでしょうか。

<参考サイト>

・日本酒にはどのような種類がある?日本酒の基本知識とあわせて解説!

https://haa.athuman.com/media/japanese/culture/1772/

・知っておきたい!日本酒の種類と違い

https://www.enoteca.co.jp/article/archives/20220722160356167/

・日本酒を知る 日本酒の分類

https://japansake.or.jp/sake/about-sake/classification-of-sake/

・リッチな甘みのデザート酒!「貴醸酒」の製法と味わいの特徴を学ぶ

https://sakestreet.com/ja/media/learn-kijoshu

④ 地酒の定義と、産地ごとの特徴

2021年現在、日本酒の蔵元数は1164場あります。

都道府県別では1位が新潟県、2位が長野県、3位が福島県。

生産量は1位が兵庫県、2位が京都府、3位が新潟県だそうです。

必ずしも、蔵元数と生産量は一致していないんですね。

日本酒の銘柄は1万以上あると言われています。

全国的に流通するメーカーの製品や日本酒の主生産地である兵庫県の灘や京都府の伏見以外でつくられる日本酒のことを、明確な定義が確立されているわけではありませんが一般的に「地酒」と言います。

江戸時代は、灘や伏見の酒が樽詰めされて全国に流通していました。

それ以外の地域でつくられた酒は「地酒」と呼ばれ、少し格の低いものとして扱われていたそうです。

地酒が全国的に認知されるようになったのは昭和の終わり頃で、地方への旅行が活発になり、地方の魅力が注目され、地酒などの特産品が脚光を浴びるようになりました。

各地域の蔵元がその土地の米や水でつくる地酒には、その土地の気候風土の影響を受け、それぞれに個性的な味わいがあります。

地域ごとの特徴を調べてみました。

【北海道】

寒冷な気候が酒づくりに適しています。

新鮮な海の幸と相性のよい淡麗辛口が特徴ですが、近年は濃厚で芳醇なお酒も人気があるそうです。

【東北】

日本有数の米どころで、酒造米の開発もさかん。

岩手県では、日本最大の杜氏集団である「南部杜氏」の技を受け継いだ製法で地酒がつくられており、米の旨みが凝縮された豊潤でコクのある味わいだそうです。

【関東】

他のエリアより蔵元は少ないながら、多くの水源や河川に恵まれており、高品質な日本酒がつくられています。

茨城・東京・千葉・神奈川は淡麗辛口、栃木・群馬・埼玉は淡麗甘口の傾向とのことです。

【中部】

米、気候、水といった条件が揃っている日本海側は、米どころ新潟を中心に、高級酒の生産量も多く、新鮮な魚介類に合う淡麗辛口が主流。

軽やかでなめらかな味わいを引き出す、ミネラル分の少ない軟水を使い、雪深い時期に仕込んでゆっくり発酵させます。

新潟は日本三大杜氏の1つ「越後杜氏」の発祥地としても有名です。

山間部である長野や山梨では、寒暖差と豊富な水を生かした酒づくりが行われています。

【近畿】

兵庫の灘、京都の伏見の二大産地や、酒づくり発祥の地とされる奈良を有するエリア。

兵庫県は「酒米の王様」と呼ばれる酒造好適米「山田錦」の産地でもあり、伊丹市・神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市の5市の“「伊丹諸白」と「灘の生一本」下り酒が生んだ銘醸地、伊丹と灘五郷”は日本遺産に認定されています。

伊丹は、江戸時代に初めて濁りのない清酒「伊丹諸白(もろはく)」がつくられたことから清酒発祥の地とされています。

良質な米とミネラル豊富な水、高度な酒づくりの技術でつくられる伊丹の酒はとりわけ珍重され、江戸で人気を博したそうです。

また、西宮市の今津郷・西宮郷から神戸市東灘区の魚崎郷・御影郷・灘区西郷へと続く「灘五郷」は日本最大の清酒酒造地帯で、灘五郷の酒は国内シェアの約25%を占めています。

江戸時代、酒の需要が高まると、消費地への海運に利点を持つ沿岸部の灘で酒づくりがさかんになりました。

六甲山の伏流水が酒づくりに適しており、また冬に吹く六甲おろしを利用して蒸米を短時間で冷ませたことも、生産量を増やすのに役立ったそうです。

灘の酒は力強い味わいで、「おとこ酒」とも呼ばれる豊潤辛口が特徴です。

京都府伏見は、良質な伏流水に恵まれていることに加え交通の要所でもあったことから、古くから酒づくりがさかんで、現在も数多くの酒蔵が立ち並びます。伏見の酒はまろやかで口当たりが良く「おんな酒」と呼ばれる濃淳甘口です。

大手酒造メーカー以外にも有名な地酒をつくる蔵がたくさんあります。

【中国】

灘・伏見と並ぶ酒どころとされる広島県西条市では、温和な気候風土のもと、口当たりの柔らかな甘口でふくよかな香りと旨みが調和した味わいの高品質な酒づくりが行われています。味の濃い食べ物との相性が良いそうです。

山口県には、国内外で人気の「獺祭(だっさい)」の蔵元があります。

【四国】

四万十川・吉野川などの伏流水を利用した酒づくりが行われています。酒豪が多いとして知られる高知では辛口が好まれ、瀬戸内海側では、白身魚を中心とした淡白な食文化に合う、口当たりが良くやわらかな甘口が好まれるそうです。

【九州・沖縄】

日本酒よりも焼酎文化が根付く地域ですが、九州北部は冬場の気温が低く、酒づくりに適した気候です。

福岡は「山田錦」の有数な産地でもあり、豊かな水源を利用して高品質な酒づくりが行われています。

泡盛が有名な沖縄は熱帯気候で日本酒づくりは難しいと言われますが、日本酒の蔵元が1軒だけあるそうです。

※写真は、JR上越線 越後湯沢駅にある「ぽんしゅ館」の一部

※写真は、JR上越線 越後湯沢駅にある「ぽんしゅ館」の一部

<参考サイト>

・図解■ 日本酒の酒蔵数、国内売上、輸出額【都道府県別】

https://www.alcholog.com/?p=3254

・日本酒と地酒は何が違う? 地酒の定義やたのしみ方

https://tanoshiiosake.jp/8969

・地酒と日本酒ってどう違う? 地域ごとの特徴や楽しみ方も紹介

https://magazine.asahi-shuzo.co.jp/know/442

・日本酒の地域別の特徴を解説!地酒の楽しみ方もご紹介

https://www.sawanotsuru.co.jp/site/nihonshu-columm/knowledge/regional-characteristics/

・日本遺産ポータルサイト 「伊丹諸白」と「灘の生一本」下り酒が生んだ銘醸地、伊丹と灘五郷

https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/stories/story097/

・酒粕ピザや飲み比べも! 日本遺産認定 伊丹で日本酒文化を学び味わう旅。-兵庫テロワール旅-

https://www.hyogo-tourism.jp/review/253

・灘の酒【歴史・風土編】:日本酒生産量トップを独走する兵庫が誇る酒どころ

https://www.nippon.com/ja/guide-to-japan/gu900138/

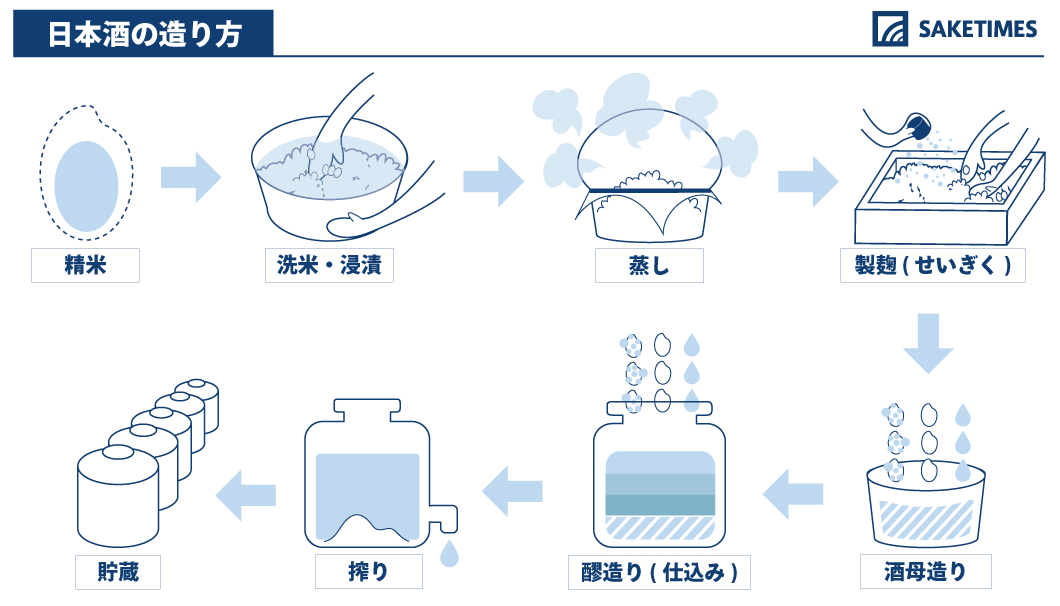

⑤ 日本酒の製法、その特徴は「並行複発酵」

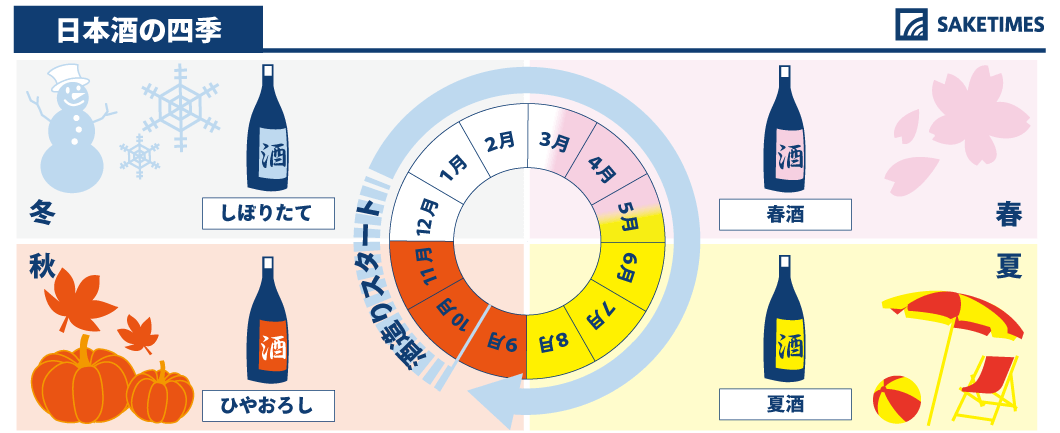

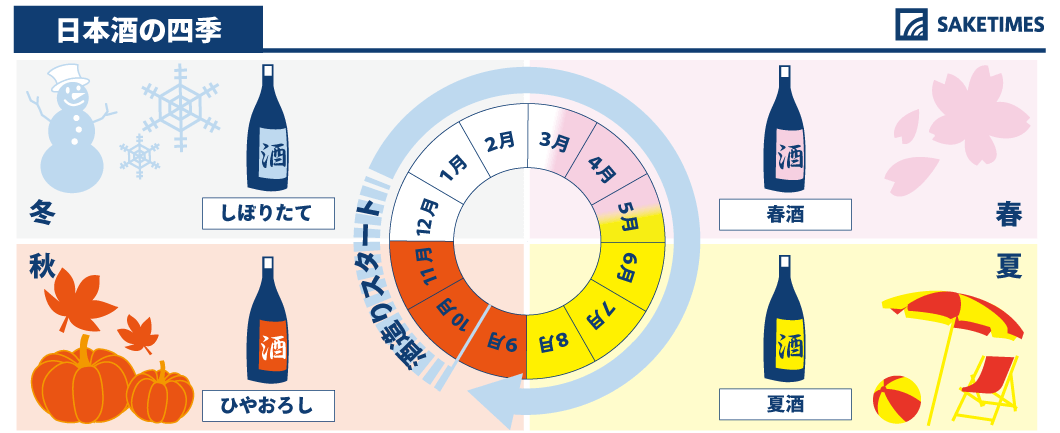

「日本酒は冬につくられるもの」というイメージをお持ちの方も多いと思います。

1年で最も寒い12月から2月頃に酒をつくることを「寒づくり」と言います。

秋に収穫した米を使い、温度管理がしやすく菌が繁殖しにくいことから多くの酒蔵が寒づくりを行っています。

昔は、日本酒は年間を通じてつくられていました。

四季によって大きく変わる日本の気候に応じて、季節に応じた製造技術が編み出され、旧7月・8月につくられた「菩提酒」、旧7月から9月の「新酒」、旧10月頃の「間酒」、旧11月・12月の「寒前酒」、旧11月から1月末の「寒酒」、旧2月から3月の「春酒」といった名称も生まれたそうです。

江戸時代中頃になると貯蔵技術が進み、多くの酒蔵が、酒をつくりやすく質も安定しやすい冬季の醸造を採用しました。

冬場は農民の手が空き労働力が確保しやすいこと、1673年に米の凶作による酒造統制の一環として寒づくり以外の醸造が禁止されたことなどにより広まったと考えられています。

寒い冬につくられたものが美味しい、農閑期の副業としてつくられる、などの点は、素麺づくりに通じるものがあるように思います。

日本酒は、米や水といった原料を酵母によりアルコール発酵させてつくられます。

その工程はとても複雑なものです。

ビールやワインなど他の醸造酒との大きな違いは、もろみが糖をアルコールに変えるアルコール発酵と同時に、でんぷんを糖に分解する糖化が行われる「並行複発酵」で、これは高度な技術や経験、知識が必要とされる醸造法です。

酒づくりの工程の中で重要なものを表す「一麹(いちこうじ)二酛(にもと)三造り(さんつくり)」という言葉があるそうです。

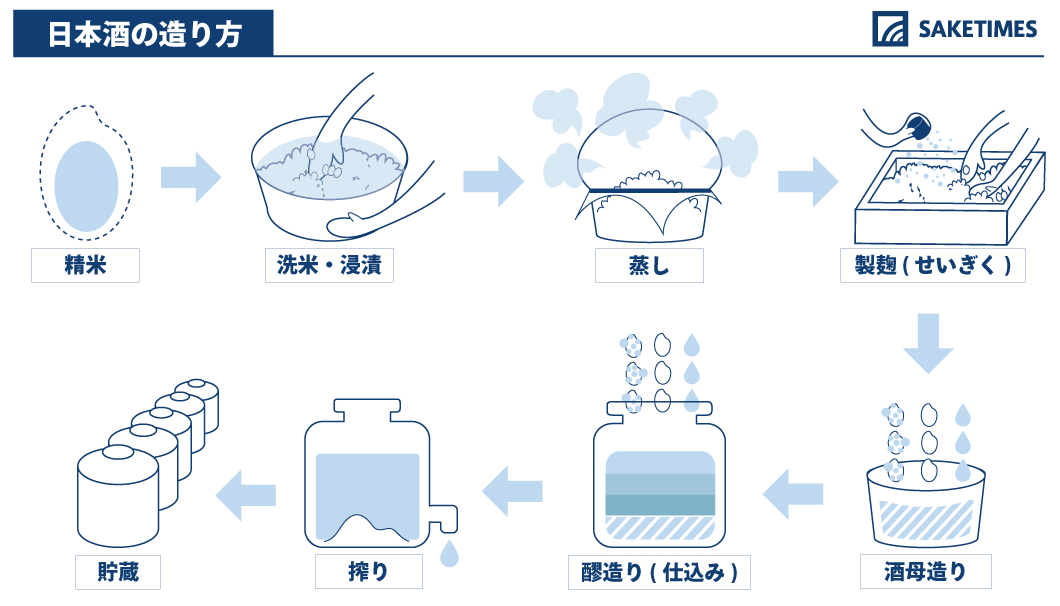

約60日間かけて行われる全16工程の具体的な内容について調べてみました。

【①精米(原料処理)】

酒米の表層に含まれる脂質やタンパク質は雑味の原因となるため、食用米よりも多く表面を削ります。削り取る割合は、日本酒の種類により異なります。例えば精米歩合40%にするためには、約48時間もの時間を要するそうです。

【②枯らし】

冷暗所で2〜3週間ほど保管することで、精米後の米の温度を下げ、米の内部の水分を均一化します。

【③洗米】

米の表面の糠(ぬか)や米くずを洗い落とします。

洗米時に酒米は1〜2%消耗するため、磨かれた割合が高い米ほど細心の注意が必要とのことです。

【④浸漬】

酒米に水を吸わせ、蒸しの際に必要な水分を米に吸収させて糖化させやすくします。

浸漬の時間は、米を削る割合や品種、水の温度、天気、気温、湿度などにより異なります。

過剰な吸水を防ぐため、秒単位で計測しながら浸漬を行う蔵もあるそうです。

【⑤蒸米】

水をしっかりと切り酒米を熱い蒸気で蒸して、酒づくりに適した水分量に調整していきます。

こうじ菌が内までしっかり入り込むよう、外側が硬く、内側が軟らかい状態を目指します。

蒸米はこうじ用と仕込み用に分けられます。

蒸米の出来ばえは、製麹やもろみ仕込みに大きな影響を及ぼすため、特に細心の注意が必要だそうです。

蒸し後は、蒸米の温度を下げる放冷を行います。

【⑥製麹(せいきく)】

「一麹、二酛、三造り」の「一麹」にあたる工程。

こうじ菌を蒸米に繁殖させることと、酵母に対する栄養源の供給、こうじ由来の香味成分の生成区を目的として行われる製麹は、日本酒の品質に最も影響するとても重要な工程です。

こうじづくりは、室温30℃〜38℃前後、湿度60〜70%に保持された「麹室(こうじむろ)」と呼ばれる部屋で、下記の手順で行われます。

「引き込み」床(大きなテーブル)に布を敷き、蒸米を広げて温度を均一にする

「種付け」蒸米にこうじ菌の胞子をふりかける

「床もみ」蒸米の一粒一粒に均等にこうじ菌が付くように混ぜ、再び蒸米を積み上げて布で包む

「切り返し」蒸米のかたまりをほぐし、バラバラにする

「盛り」数時間後、蒸米を一定量ずつ木箱などに入れる

【⑦酒母(しゅぼ)づくり】

「一麹、二酛、三造り」の「二酛」にあたる工程。

アルコール発酵に欠かせない酵母を大量に培養します。

近代的な成法である乳酸添加法(速醸系酒母)でつくる場合は、小型タンクにこうじ・蒸米・水・酵母・乳酸を入れ、櫂棒(かいぼう)で均一になるようにかき混ぜ「酒母」をつくります。

タンクは厳重な温度管理のもと、蓋をせず開けた状態で約2週間かけ酵母を培養します。

速醸系に対して、昔ながらの製法である生酛系の場合は、空気中に漂う乳酸菌を取り込み、繁殖させて増やします。

非常に時間がかかるため、蒸米を糖化しやすいようすりつぶしていました。

これは「山卸し」と呼ばれるとても大変な作業でしたが、明治時代、酒造技術の進化とともに、多くの蔵元が山卸し作業を廃止するようになり、これを略して「山廃」と呼ぶようになりました。

現在、日本酒のおよそ90%が速醸系で、残る10%が生酛系です。

その内訳は山廃仕込みが8%、生酛仕込みが2%とのことです。

【⑧もろみ仕込み】

酒母に、こうじ・蒸米・水を徐々に加え発酵させて、アルコール発酵を行うためのもろみをつくります。

必要な原料を「添(そえ)」「仲(なか)」「留(とめ)」の3回に分けて仕込むことから、「3段仕込み」と呼ばれます。

3段階に分けるのは、酒母にある乳酸が急激に薄まらないよう分けて仕込むことで、酵母数や酸、アルコールが雑菌に汚染されるのを防ぐためだそうです。

「添仕込み(1~2日め)」

酒母に、こうじ・蒸米・水を加えてかき混ぜ、もろみの温度が均一になるようにします。

約12℃の低温発酵で、泡や香味の状態を観察できるよう小さなタンクで仕込みます。

2日めは仕込み作業はせず、温度管理しながら酵母の増殖を待ちます。

「仲仕込み(3日め)」

「添仕込み」の2倍の量のこうじ・蒸米・水を加え、大きなタンクにもろみを移し、徐々に温度を下げて約8℃にします。

「留仕込み(4日め)」

「仲仕込み」のさらに2倍の量のこうじ・蒸米・水を加えます。約6℃で管理します。

この後、約3週間〜5週間かけて発酵を進ませ、もろみを完成させます。

大きなタンク内では並行複発酵が進んでおり、発酵により温度が徐々に上がるため、櫂棒で均一に混ぜながら温度調節していきます。

【⑨搾り(上槽)】

アルコール発酵が終了したもろみを搾り、原酒と酒粕に分けます。

搾りは「槽搾り」、「袋搾り」、「にごり酒」などいくつかの種類に分かれます。

さらに抽出する部分によって、「あらばしり」、「中取り」、「せめ」など異なる商品として出荷されることもあるそうです。

搾り後は、「滓(おり)」と呼ばれる細かな米粒やこうじなどの固形物が残っており、これをタンクに沈殿させる「滓引き」を行います。

この際、滓を少し混ぜて少し濃厚でしっかりした味の「おりがらみ」と呼ばれる商品に仕上げることもあります。

@SAKETIMES(https://jp.sake-times.com/)より引用

【⑩ろ過】

搾った原酒の中の残存物を取り除きます。

ろ過しないものは「にごり酒」となります。

【⑪火入れ】

60~65℃程度の低温で加熱し殺菌します。

品質劣化の原因である、糖化酵素や火落ち菌などの微生物を殺菌・除去すると同時に、酵素の働きを止めて酒質の劣化を防ぎます。

【⑫貯蔵(熟成)】

火入れした日本酒を酒造タンクで熟成させます。

アルコールと水の分子が融合してまろやかな酒質になります。

熟成期は数週間から、長い場合は1年かかるものもあります。

お酒の種類によりマイナス5℃〜25℃の範囲で厳格に温度管理し、お酒の味わいを調整していきます。

熟成期間を置かずすぐに出荷されるものは「新種」、「しぼりたて」、冬場につくって春に搾り、夏まで熟成させて秋に出荷するものは「ひやおろし」と呼ばれます。

素麺でも季節に合わせて呼び名を考えてみるって、いいんじゃないでしょうか。

@SAKETIMES(https://jp.sake-times.com/)より引用

【⑬調合】

タンクごとに異なる酒質を一定化するための調合を行います。

蔵によっては、製造年ごとにブレンドすることもあるそうです。

【⑭割水】

調合後に仕込み水を加え、アルコール度数と香味のバランス調整を行います。

【⑮ろ過(2回目)】

割水後に脱色や香味の調整のため、ろ過をすることがあります。

【⑯火入れ(2回目)と瓶詰め】

多くの場合、お酒の酒質を安定させ、保存性を高めるため、瓶詰めの直前に2回目の火入れを行います。

ところで、皆さんは酒蔵さんの入口にある「杉玉」の意味をご存じでしょうか?

私は、知りませんでした(汗)

杉玉は2月~3月ごろに飾られ始められるそうで、「今年も新酒ができましたよ!」という目印なのだそうです。

元々、杉玉を飾り始めたのは奈良県にあるお酒の神様を祭る大神神社(おおみわじんじゃ)の文化だったそうです。

大神神社では、毎年11月14日になると「おいしいお酒ができるように」という願いを込めて杉玉を飾ったのが由来だそうで、その風習が江戸時代の初期頃から全国の酒蔵に広がり、今ではさまざまな場所で杉玉が見られるようになったとのことです。

なんと!素麺の発祥の地と言われる「大神神社」は杉玉の発祥の地でもあるんですね。

ご縁を感じずにはいられません。

<参考サイト>

・寒造りの確立と杜氏の発生 勘と経験を駆使した技能集団による酒造り(江戸時代)

https://www.gekkeikan.co.jp/enjoy/industry/history/history05.html

・寒造り 【かんづくり】

https://www.kuramotokai.com/glossary/word/%E5%AF%92%E9%80%A0%E3%82%8A

・日本酒を知る 日本酒の製造工程

https://japansake.or.jp/sake/about-sake/sake-brewing-processes/

・日本酒造りの60日間を分解 味の違いはどこで生まれる?

https://sakura-wks.com/blog/how-to-make-sake/

・日本酒の作り方を解説 製造工程をわかりやすく説明

https://www.sakesen.com/blog/how-to-make-sake/

・日本酒の山廃仕込みと生酛づくりをわかりやすく解説|生酛、山廃酛、速醸酛までを説明

https://www.sakesen.com/blog/making-raw-sardines/

⑥ 風味や香りの決め手!酵母の種類

日本酒づくりに使われる「清酒酵母」は、生物学上は「サッカロマイセスセレビシエ」という名称の、大きさ5~10ミクロンの微生物で、清酒もろみ1グラム中に1~2億個ほど存在し、アルコール発酵しているそうです。

酵母にも色々な種類があり、日本酒の風味を決めるのは米よりも酵母と言われることもあるほど、重要な役割を果たしています。

明治以前は、種菌を使わず、空気中や道具に付着している「蔵付き酵母」により自然発酵するのを待つ製法のため、その蔵独自の風味を生み出す一方でお酒の質が安定しないといった問題も多くありました。

こうした課題を解決するためにできたのが「きょうかい酵母」です。

全国の優秀な酵母を科学的に培養し、日本醸造協会(当時の醸造協会)から全国の蔵元へと頒布することにより、各地で安定した質の清酒が醸造されるようになったそうです。

きょうかい酵母の名前には基本的に「6号酵母」「7号酵母」のように連番が付けられています。

また、もろみの表面に炭酸ガスによる泡が形成される性質を持たない「泡なし酵母」が開発され、その名前には「01」が付けられています。

きょうかい酵母の代表的なものは、下記のとおりです。

【1~5号酵母】

明治~大正時代にかけて販売されていた酵母。

【6号酵母】

発酵力が強く香りはやや低い。端麗な酒質に向く味わい。現在、日本醸造協会から頒布される中で最も古い酵母。

【7号酵母】

発酵力が強く香りは華やかで、普通酒から吟醸系の清酒まで幅広く使うことができ、現在最も広く使用される酵母。

【9号酵母】

「熊本酵母」とも呼ばれる、酸が低く香りが華やかで吟醸系の清酒に向く酵母。

【1801号酵母】

非常に華やかな香りで、ムレ香という不快な香りの原因となる成分量が少ないため、近年では鑑評会出品酒にもよく使われる酵母。

【赤色清酒酵母】

赤色に発色するため、ピンク色の濁り酒をつくるのに使われる酵母。

また各都道府県が設置する試験研究機関でも、独自に酵母の開発や培養、頒布を行っているそうです。

代表的なものを調べてみました。

【AK-1】(秋田県)

1991年の全国新酒鑑評会で、秋田県から25蔵の金賞受賞数を出すのに貢献した酵母。のちに「きょうかい1501酵母」としても登録。

【HD-1】(静岡県)

1986年の全国新酒鑑評会で、静岡県から17蔵が入賞(うち10蔵が金賞)を取得するのに貢献した酵母。

【長野C酵母(アルプス酵母)】(長野県)

1997年の全国新酒鑑評会で、長野県が都道府県1位の金賞受賞数を出すのに貢献した酵母。

【EK-1】(愛媛県)

2002年の全国新酒鑑評会で、愛媛県から13蔵が入賞(うち11蔵が金賞)を取得するのに貢献した酵母。

これらのほかにも、東京農業大学の「花酵母」など研究機関が開発した酵母や、酒造会社が独自に開発した自社酵母など、多種多様な酵母があります。

<参考サイト>

・熊本酵母の誕生。酔って楽しむお酒から、味わうお酒へ

https://kumamoto-sake.com/material/yeast.html

・新・酵母のはなし

https://www.jozo.or.jp/yeast/story/

・実は味の決め手?日本酒造りに使われる「酵母」を学ぶ

https://sakestreet.com/ja/media/learn-yeast-for-sake-1

・No.6 ナンバーシックス

http://www.aramasa.jp/collection/no.6.html

・酵母によって日本酒の香りが変わる!酵母の働きや種類を紹介

https://chibasake.com/blogs/topics/5243

・日本酒造りにおける「酵母」のはたらきとは?酵母の役割と種類について

https://www.sawanotsuru.co.jp/site/nihonshu-columm/knowledge/nihonshu-yeast/

⑦ 伝統製法を守りつつ数値管理で生産を拡大した「獺祭」

国内外にその名を知られる地酒に「獺祭」があります。

その生産量は30年前の約70倍にも達するとのことで、その蔵元「旭酒造」を擁する山口県は、2021年の日本酒輸出額が都道府県別で1位となっています。

大量生産する大規模な酒造メーカーがつくる日本酒は、機械化により味が落ちるのではないかと思う人もいるかもしれませんが、旭酒造は伝統を守りながら質を落とさず生産量を増やす、独自のビジネスモデルを築いていることでも注目されているそうなので、調べてみました。

旭酒造では1年365日酒をつくり続ける「四季醸造」を行っています。

2015年に建設された12階建ての本社蔵と、第二蔵を併せて540万リットルの酒を、160人の蔵人でつくっているとのことで、これは同規模を製造する企業平均の3倍以上に当たる人数だそうです。

原料処理の最初の工程である洗米やこうじづくりなど、重要な工程は徹底した手作業にこだわっています。

品質を管理するために、約350本ある仕込みタンクすべてのもろみのデータ分析を毎日行っているとのこと。

酒づくりのプロセスをデータ化した数値管理により、味わいにブレがなくなり、ノウハウが蔵人全員にまんべんなく蓄積するため、杜氏の経験や勘に頼ることのない再現性の高い生産が可能となっているそうです。

作業時間は午前8時半から午後5時半までと、一般的な会社員のようなスケジュールです。

うまくいかなかった部分は原因を分析し、次の仕込みに活かす、というPDCAサイクルを回す酒づくりを行っているため、品質が安定するとのことです。

2023年3月、旭酒造はアメリカ・ニューヨーク郊外に酒蔵を建て、日本と同様手作業にこだわった製法で純米大吟醸の製造を始めたそうです。

石井製麺所とは全く規模も業種も異なりますが、1年間を通じて製造・販売できるビジネスモデルの構築は大変勉強になります。

いつか、旭酒造様にも見学へ行ってみたいと考えています。

<参考サイト>

・3倍以上の人手で実現する『獺祭』の品質と製造量 – 山口県・旭酒造(獺祭)

https://sakestreet.com/ja/media/sakagura-asahi-shuzo-yamaguchi

・「獺祭」を日本一にした”掟破り”PDCAの秘密

https://toyokeizai.net/articles/-/176256

・勘に頼らず「数値管理」で生産拡大した獺祭 成功した酒蔵の経営戦略

https://smbiz.asahi.com/article/13777316

・【獺祭の米国製造】優秀なスタッフを送り込んだうえに、なぜ会長まで行くのか?

https://diamond.jp/articles/-/327144

⑧ 《石井製麺所の取り組み》OEM手延べ麺 編

『OEMとは、メーカーが他企業の依頼を受けて製品を代わりに製造すること、またはその業務を行う企業を指す言葉』です。

自社で独自製法による「しょうどしま長命草素麺」を開発・販売して以降、その製法のおかげもあり様々な食材を練り込んだ自社製品を開発してきました。

現在では、島内外のお会社様や農家さんなど、実に19種類の手延べ麺をつくってきました。

北は北海道から、南は沖縄まで、大きな販売店様の自社ブランド素麺や自社で扱う原料を練り込んだものや、こだわりの小麦を使用した素麺の製造など幅広いご依頼をいただくようになりました。

もちろん、開発段階のものやサンプル製造などを含めるともっとたくさんのご依頼をいただいていることになります。

石井製麺所では、「健康によりそうめん」として、天然由来の素材や食材を中心に練り込み系の手延べ麺開発を受けています。

着色料や保存料などは一切使用しない、食材の栄養価はもちろん、美味しさを活かした手延べ麺をご提供しています。

試作の時には、ハタにかけた麺が「ブチブチッ」と切れることや、こびきの段階で上手く伸びないものなど、原因究明や改善点の追求で夜も眠れない日が続いたりもしました。

それでも、満足のいく品質のものができ、お客様からお喜びの言葉をいただくとそれまでの苦労も報われるような気がします。

現在では、様々な産地の食材を活かした手延べ麺で地域の盛り上がりに寄与できるものやご依頼いただくお会社様のブランドを代表するような手延べ麺を開発したいと考えています。

家族経営での製造ですので、大きなロットは難しいですが、逆に言えば小ロットで製造・販売したいお会社様にとっては、お使いいただきやすい規模だと考えています。

こだわり食材を練り込んだ手延べ麺をご検討のお会社様があれば、お気軽にお問い合わせください。

もちろん、白い素麺の製造も自信を持っておりますので、自社でお持ちのこだわりの小麦粉や原料などございましたら、遠慮なくご相談ください。

少量のサンプルづくりから、お手伝いさせていただきます。

《石井製麺所公式ホームページ》 https://141seimen.com/business/

《石井製麺所オンラインショップ》 https://141seimen.thebase.in/

『お!いしい けんぶんろく』について

本ブログでは、色々な産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、様々な素麺の情報を発信できれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。

色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。

【お!いしい けんぶんろく】 Vol.37

栄養成分の機能性について/アミノ酸①

夏場、暑くなると食欲も落ちて体力も落ち、イマイチ体調が優れないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そんなときは、冷たい素麵!!

といいたいところですが、これから始まる暑い夏を乗り切るためにはそれだけでは、いけませんよね。

食欲が湧かなくて、ついついあっさりとしたものやサラサラっと食べられるものですませてしまったり。。。

素麵だけでは、元気になれる食事は難しいかも知れませんが、夏の疲れに役立つ食材と合わせて食事ができれば、暑い夏も上手に乗り切れるのではないでしょうか。

そこで今回は、体の元気の源、アミノ酸について、ブログを書いてみました。

食品関連の仕事をしていると「アミノ酸」と聞いて真っ先に思い浮かぶのが「旨味成分」。

グルタミン酸、イノシン酸、グアニル酸などが思い浮かび、出汁や和食などを連想します。

しかしながら、今回は「人間の体(元気)をつくる」アミノ酸の有用性や機能性について調べてみました。

よく聞くBCAAや必須アミノ酸などがありますね。

私三代目も大学のアーチェリー部で活動していたときには、疲労回復や体力改善にアミノ酸(を含む食事)の摂取を心掛けたものです。

「えっ?美味しいものを食べたら疲労回復に繋がるの??」って思いませんか?

アミノ酸には数多くの種類があって、必須アミノ酸や非必須アミノ酸、遊離アミノ酸と呼ばれるものがあり、働きが微妙に違うようです。

その微妙な違いを知って活用できることが大変重要なようです。

アミノ酸を含む食材との組合せで美味しく素麵を食べてもいただきたいですが、現在、様々な食材や素材をまるごと粉末化して麺に練り込み、「健康によりそう麺」をコンセプトに新製品開発もおこなっています。

このアミノ酸の知識は、美味しいだけでなく体が喜ぶ素麵をつくる際にも、どうやら重要なもののようです。

そこで今回は、人間(生物)の体を支えるアミノ酸の有用性や機能性などについて調べて、整理してみました。

調べていても、ちょっと何を言っているか分からない部分もあり、理解を十分にできていないかも知れませんが、今回も勉強のつもりで一緒にお付き合いいただければ幸いです。

【目次】

① 宇宙から飛来?人体に欠かせないタンパク質を構成するアミノ酸とは

② 20種類のアミノ酸、それぞれの有用性について

③ アミノ酸は5種類の元素からできている

④ 食品をはじめ、大きく広がるアミノ酸の機能性について

⑤ アミノ酸をバランスよく摂れる食事とは?

⑥ 《美味しい小豆島の食財紹介》オリジナルギフト&ノベルティ 編

① 宇宙から飛来?人体に欠かせないタンパク質を構成するアミノ酸とは

アミノ酸はタンパク質の構成成分です。

タンパク質は、エネルギーをつくりだして筋肉や皮膚・髪など体を構成するために重要な栄養素です。

自然界には500種類以上のアミノ酸が存在しますが、その中で人間に必要なタンパク質を構成しているのは20種類のみで、そのうち1つでも欠けるとタンパク質を合成できないそうです。

人間の体は体重の約60%が水分で、その次に多いのが約20%を占めるタンパク質です。

アミノ酸は、私たちの体をつくるために欠かせない要素と言えます。

アミノ酸が最初に発見されたのは、1806年のことです。

フランスの化学者がアスパラガスの芽からアスパラギンを発見しました。

以降、尿結石からシステイン、ゼラチンからグリシン、筋肉や羊毛からロイシンが見つかったそうです。

1935年までに、タンパク質を構成するすべてのアミノ酸が発見されました。

1838年、オランダの化学者がタンパク質の概念を提唱し、タンパク質がアミノ酸から構成されていると示したことにより、アミノ酸の重要性が認識されるようになったそうです。

アミノ酸は、宇宙から飛来した隕石や5億年前の三葉虫の化石からも検出されています。

1969年、オーストラリアに落下した隕石から、微量のグリシン、アラニン、グルタミン酸、ベータアラニンが確認されました。

2022年には日本の小惑星探査機「はやぶさ2」が持ち帰った小惑星リュウグウの砂から、23種類のアミノ酸(うち、生物のタンパク質をつくるアミノ酸11種)が検出されました。地球以外の宇宙にも生命体が存在している可能性が高まったと考えられています。

現在でも化石や隕石、小惑星のアミノ酸から生命起源の謎を解く研究が続けられているそうです。

<参考サイト>

・アミノ酸

https://himitsu.wakasa.jp/contents/amino-acid/

・アミノ酸とは?種類と働きを解説

https://www.suntory-kenko.com/column2/article/1989/

・アミノ酸とは?

https://www.ajinomoto.co.jp/amino/about/aminoacids/

・アミノ酸の発見と合成、その歴史について

https://fandw.jp/blogs/column/what_is_amino_acid

② 20種類のアミノ酸、それぞれの有用性について

人体を構成しているタンパク質は10万種類にも及びますが、それらは20種類のアミノ酸の様々な組み合わせでつくられています。

アミノ酸は、食べ物から摂取しなければならない必須アミノ酸9種類と、体内で合成することができる非必須アミノ酸11種類に分けられます。

【必須アミノ酸】

<バリン、ロイシン、イソロイシン>

骨格が一部分岐した分子構造を持ち、「分岐鎖アミノ酸(BCAA=Branched Chain Amino Acid)」と呼ばれます。

筋肉中のタンパク質に含まれる必須アミノ酸のうち約40%を占め、運動時のエネルギー源として利用されます。

BCAAを摂取すると、運動後の筋肉の分解が抑えられ、筋肉のタンパク質をつくる量を増やすことが知られており、また運動による筋肉痛や筋肉のダメージを軽減することも分かっているそうです。

鶏肉・牛肉・マグロの赤身・カツオ・卵・牛乳などに多く含まれます。

<スレオニン>

酵素の活性部位などの形成に用いられます。

ゼラチン、桜エビ、豚肉、鶏肉、大豆製品、海苔、タラ、ゴマサバなどに多く含まれる成分です。

<メチオニン>

生体内で必要な様々な物質をつくるのに用いられる成分です。

シラス、大豆製品、豚肉、鶏肉、サケ、ゼラチンなどに多く含まれます。

<リシン(リジン)>

小麦粉や精白米などの穀物に不足しがちなアミノ酸。

アルギニンと一緒に摂ることで、精神的ストレスや不安感を軽減することが期待されます。

桜エビ、ゼラチン、豚肉、鶏肉、タラ、チーズ、大豆製品などに多く含まれます。

<ヒスチジン>

ヒスタミンなどをつくるのに用いられ、日常生活で感じる疲労感を軽減します。

多く含まれる食品は、煮干し、マグロ、カツオ、鶏肉、豚肉、大豆製品、チーズなど。

<フェニルアラニン>

多種の有用な化合物をつくるのに用いられています。

煮干し、チーズ、イワシ、大豆製品、ゼラチン、豚肉、落花生、鶏肉などに多く含まれる成分です。

<トリプトファン>

多種の有用な化合物をつくるのに用いられます。

多く含まれる食品は、大豆製品、煮干し、桜エビ、豚肉、鶏肉、マグロ、ゴマ、チーズなど。

【非必須アミノ酸】

<グリシン>

コラーゲンの3分の1を構成しているアミノ酸。

神経ネットワークの情報のやりとりにも関わり、運動・感覚などの体の調節に役立ち、速やかに自然な深い眠りに入るのを助けます。

ゼラチン、エビ、大豆製品、ウナギ、鶏肉、落花生などに多く含まれます。

<アラニン>

肝臓の働きを助け、体に必要な糖を合成する材料としても使われ、アルコール代謝を改善する作用が報告されています。

多く含まれる食品は、ゼラチン、しらす、大豆製品、鶏肉、豚肉、海苔など。

<セリン>

肌の天然保湿因子(NMF)に含まれるアミノ酸のうち最も多いもの。

細胞の膜の材料となり、神経細胞に多く含まれるリン脂質やグリセリン酸をつくるのに用いられる他、睡眠の質を高めるのに役立ちます。

多く含まれる食品は、ゼラチン、チーズ、大豆製品、海苔、イクラ、豚肉、落花生など。

<アスパラギン酸>

エネルギー生産の場である「TCA回路」の最も近くに位置するアミノ酸のひとつで、エネルギー源として利用されます。

桜エビ、ゼラチン、大豆製品、タラ、豚肉、鶏肉、落花生などに多く含まれています。

<アスパラギン>

アスパラガスから見つかったアミノ酸。

アスパラギン酸とともに「TCA回路」の近くに位置します。

<グルタミン酸>

体内で抗酸化作用を発揮するグルタチオンの材料のひとつ。

多くのアミノ酸が、グルタミン酸をもとに合成されます。