【お!いしい けんぶんろく】 Vol.32

麺究者への道/納豆について研究してみる

Vol.28のブログから「発酵」「熟成」について調べています。

前回は、「醤油」について色々な角度から学びを深めてみましたが、今回は、素麺とは少し離れた立ち位置(?)の「納豆」についてです。

調べてみてまず驚いたのが、日本では西に行くほど納豆が食べられていないとか…(もちろん好き好きもあるかと思いますが)

石井家では、全員納豆を食べます。

小豆島ではどうなんでしょうか?

ただ、小豆島は醤油の産地ですから、納豆をつくる際の「納豆菌」は醤油をつくる際の「麹菌」「酵母」の天敵らしく、醤油蔵の見学の際には「朝、納豆を食べていませんか?」と聞かれるところもあるのだそうです。

といっても、醤油自体は納豆にかけて食べたりするので相性は良いと思いますが、原料加工の際には相性の悪い物なんだそうです。

前回調べた醤油は、素麺と同じくらいの歴史でしたが、納豆はなんと!弥生時代から食べられていたそうです。

下でも述べていますが、偶然発見されたものだと考えられていて、煮豆をわらの上に落としたら、香ばしいニオイがして食べたら美味しかった…そこから納豆の製造方法が確立されて今日もつくり食べ続けてられているのだそうです。

そう考えるとスゴいですよね。

良いニオイがしたからと言っても、糸を引く食べ物をよくぞ口にしたなと思います。

今では当たり前かも知れませんが。

また、納豆は昔から、栄養価のある物、健康に良い食材としても知られていたんだと思います。

現代でこそ科学の力で、何が良いのか調べることができますが、当時はそんな知識も無く、実体験で体に良い物として食べられてきたんだと思います。

そういった食品の良さを引き出す「発酵・熟成」について、今回は「納豆」というテーマで掘り下げてみたいと思います。

最後までお付き合いの程、どうぞよろしくお願いいたします。

【目次】

① 偶然生まれた?謎に包まれる納豆の起源と、その歴史

② 発酵の過程で健康成分を増やす&生み出す納豆菌

③ 発酵と熟成の温度管理がカギ!納豆のつくり方

④ 糸を引かないものもある!?納豆の種類あれこれ

⑤ 意外な組み合わせも!納豆と相性の良い食材とは?

⑥ 順当?意外?納豆とかかわりの深〜い地域

⑦ 地域が違えばこんなに違う!納豆の食べ方あれこれ

⑧ 納豆は万国共通!?世界の大豆発酵食品いろいろ

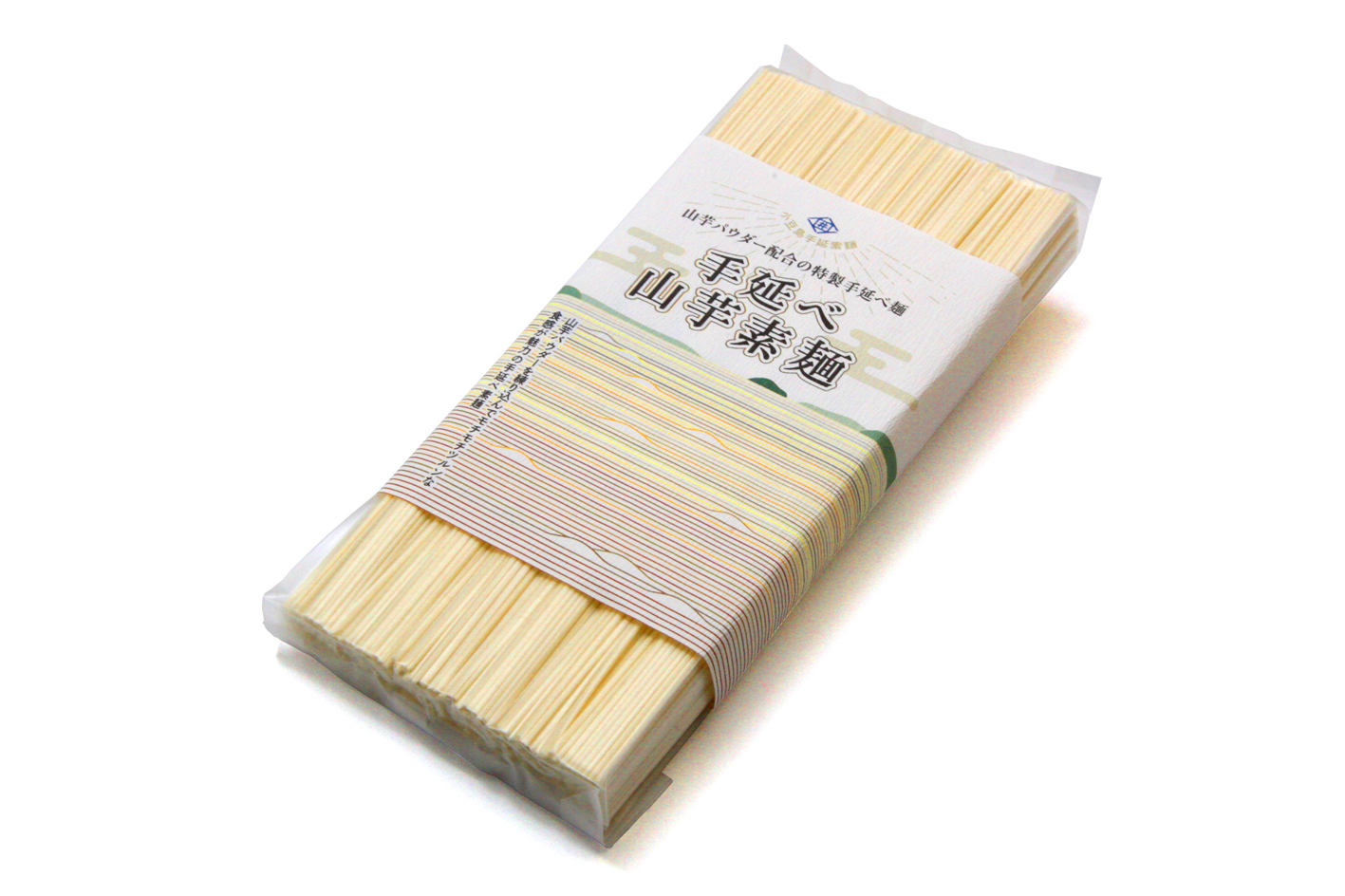

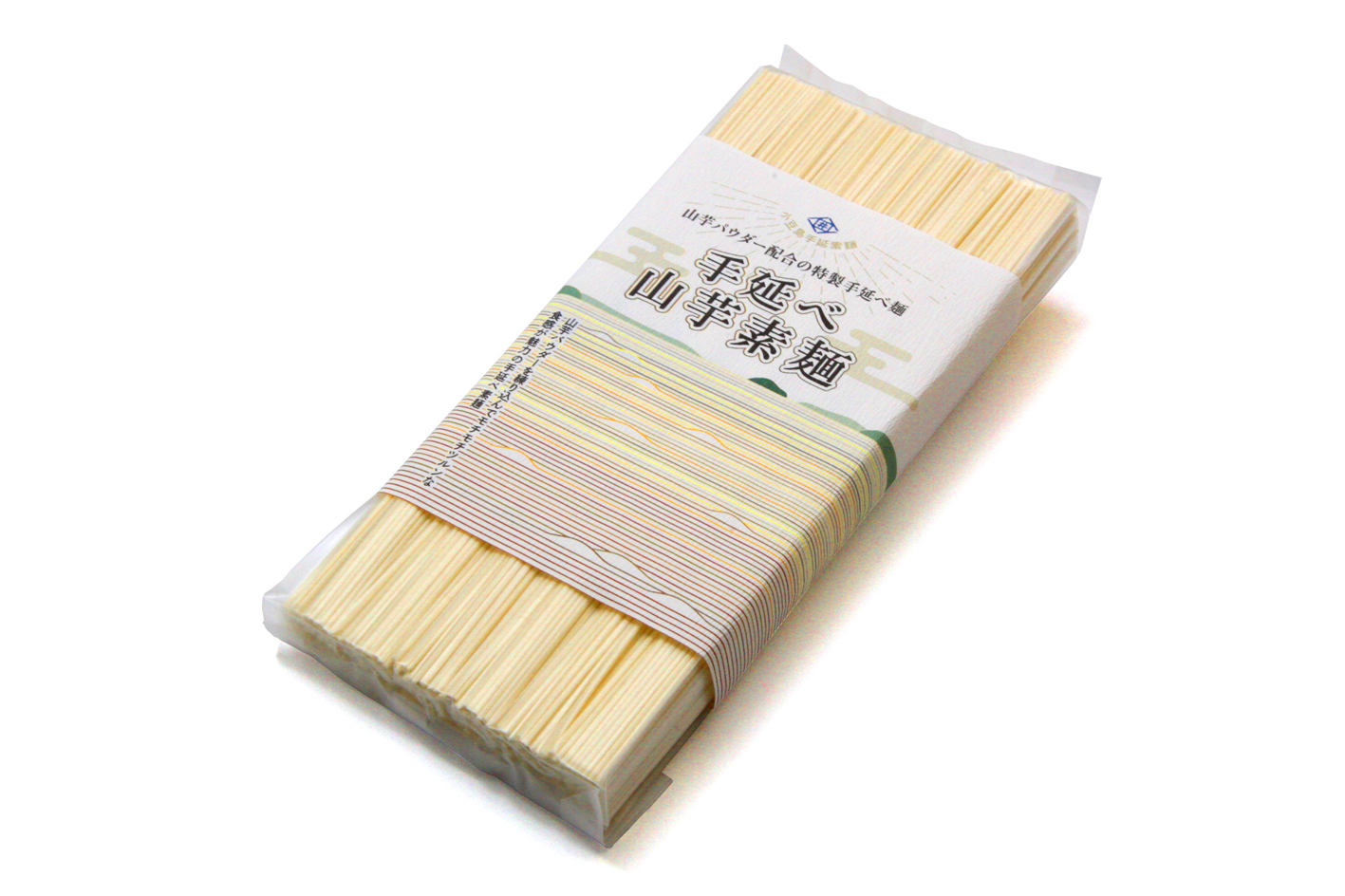

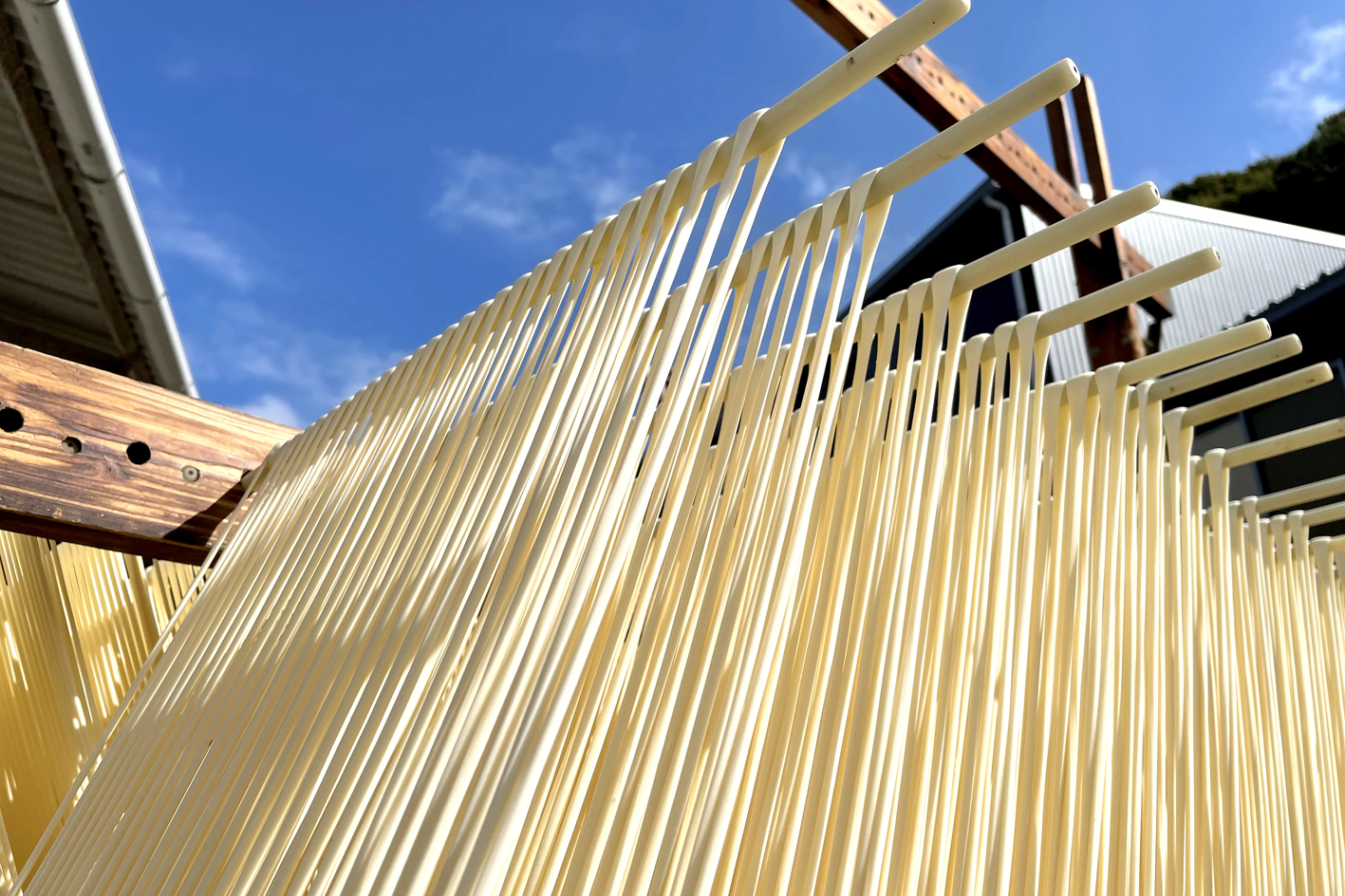

⑨ 《美味しい素麺》手延べ山芋素麺 編

① 偶然生まれた?謎に包まれる納豆の起源と、その歴史

納豆は、煮たり蒸したりして柔らかくした大豆を発酵させた食べ物です。

日本人が納豆を食べるようになった時期ははっきりとは分かりません。

ですが、米や大豆の栽培が普及し、野菜の煮炊きが行われるようになった弥生時代と推測されています。

当時の竪穴式住居の床には、納豆菌の格好の住みかとなる稲わらが敷かれていたそうです。

煮た大豆が稲わらの上に落ちたのか、稲わらでくるんで保存したのかで、納豆菌が大豆に偶然付着したのがきっかけという説があります。

納豆の発祥には他にもいろいろな説があります。

飛鳥時代、聖徳太子が愛馬にエサとして与えていた煮豆の残りをわらに包んで、数日後に開けてみると糸を引き、美味しい豆になっていた、という説。

平安時代、源義家という武将が地元の農民に緊急の食糧供出を命じ、慌てた農民が大豆を煮てすぐわらに包み供出。

数日後、香ばしい匂いにわらを開けてみると、糸を引き美味しい豆になっていたという説。

ちなみに源義家の伝承は、水戸納豆でおなじみの茨城県や、秋田県など各地にあるそうです。

他にも、時期や地域もさまざまな説があるようです。

「納豆」という言葉が確認できる最古の書物は、平安時代の「新猿楽記(しんさるがくき)」とのことですが、これは糸を引かない「塩辛納豆」のことだったとも言われています。

南北朝時代には、光厳法皇という人が村人に「藁包納豆」の製法を伝えたという記録が残っているそうです。

室町時代には糸引き納豆が広く知られるようになり、日常的に食されるようになりました。

「納豆」の語が糸引き納豆を指していることが明らかな、現存する最古の史料は、15世紀の「精進魚類物語」という御伽草子だそうです。

戦国時代においては、栄養価が高く保存性が良い納豆は、重要な兵糧のひとつとして武士のタンパク源やスタミナ源となりました。

古代から京都のお寺でつくられていた「塩辛納豆」が浜名湖畔などに伝わって「浜納豆」として名産品になり、足利義勝や今川義元、豊臣秀吉などの武将などにも好まれたそうです。特に徳川家康は「浜納豆」がお気に入りで、江戸幕府の歴代将軍に献上されていたとも言われています。

江戸時代には一般庶民にも広く食べられるようになり、京都や江戸では「納豆売り」が毎朝納豆を売り歩きました。

ざるにわらを敷いて納豆を盛り、天秤棒にぶら下げて、量り売りしていたとのこと。

またこれとは別に、漬物店などの店頭でわらに包んだ納豆も売られていたそうです。

明治維新以降、清潔志向の高まりなどから、わらに包んだ納豆が一般化されていきました。

大正時代には、包装形態が経木(きょうぎ)や紙の箱などに変わっていきます。

その後、納豆の製造方法などの研究が進み、1960年代以降の冷蔵輸送技術の発展と普及によって全国的に広く流通するようになり、その健康機能性の高さが注目され、人気の食材となっています。

昭和50年代には製造工程がオートメーション化され、包装も現在のようなフィルムパッケージが主流となりました。

<参考サイト>

・納豆のまめ知識

https://www.mizkan.co.jp/natto-information/

・納豆の話

https://hakkousyoku.com/natto/

・納豆の豆知識

https://www.takanofoods.co.jp/fun/nattomame/

・Wikipedia 納豆

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%8D%E8%B1%86

・名物・浜納豆

https://ymy.co.jp/hamanatto.php

② 発酵の過程で健康成分を増やす&生み出す納豆菌

納豆をつくる時に欠かせない「納豆菌」は、「枯草菌(こそうきん)」という細菌の一種です。

納豆菌は、田んぼや畑、枯れ草など身近なところに存在し、特に稲わらに多く生息しています。

煮大豆に納豆菌を加えると、発酵する過程で大豆のタンパク質を分解して吸収しやすくなり、納豆特有の香りや味、ネバネバが生まれます。

この粘性物質は、旨み成分の一種であるグルタミン酸が結合した「ポリグルタミン酸」というもので、昆布の旨み成分と同じものです。

糸を引けば引くほど、旨み成分が増します。

納豆菌は非常に高い繁殖力を持ち、乾燥や熱にとても強いため、取り扱いに注意が必要な場合があります。

酒蔵や味噌・醬油蔵、パン工房などに納豆菌が入り込むと、それぞれの食品の発酵に必要な麹菌や酵母などに良くない影響を与えてしまいます。

また熱湯消毒したり石鹸で洗ったりしても完全に殺菌できないため、納豆菌を持ち込んではいけないとされています。

納豆菌は胃酸にも強いため、生きたまま腸内にたどり着いてもともといる善玉菌を活性化させたり、悪玉菌を抑制して腸内環境を改善したりする働きがあります。

納豆菌は食物繊維があると腸内での働きが盛んになるため、食物繊維も豊富な納豆を食べることで整腸を促進します。

また大豆に納豆菌を加えて発酵させる過程で、タンパク質分解酵素である「ナットウキナーゼ」を生成します。

ナットウキナーゼは、血栓を溶かし、血液をサラサラにする働きが知られています。

納豆を食べるときに25回以上混ぜてより粘りを出すことで、ナットウキナーゼが胃酸で溶けるのを防ぎ、腸で効率良く吸収されやすいという説もあるそうです。

さらに納豆菌は、骨の形成促進に深く関わる「ビタミンK2」を多く生み出します。

納豆菌の発酵により、増加する成分もあります。

原料の大豆が持つ「大豆イソフラボン」は、増加して腸から吸収しやすい「アグリコン型イソフラボン」の形に変化します。

女性ホルモンと似た働きを持つことから、ホルモンバランスを整え、更年期症を改善することが期待できます。

また、アンチエイジング作用が注目される「ポリアミン」は、私たちの体内でもつくられている、細胞の新陳代謝を正常に行うために必要不可欠な成分です。

大豆発酵食品にはポリアミンが多く含まれ、特に納豆は納豆菌による発酵によりとりわけ多く含まれているそうです。

<参考サイト>

・納豆菌とは

https://www.hakko-blend.com/study/b_05.html

・「納豆の発酵による機能性」納豆菌

https://natto.or.jp/kenkou/nattokin/nat09.html

・納豆の健康効果 納豆の発酵と健康成分

http://www.natto-science.jp/effect02.html

・ 女性にうれしい成分 女性にうれしい納豆の健康成分と発酵効果

http://www.natto-science.jp/woman03.html

・【医師監修】納豆菌とは?特徴・効果・効能を説明。腸内環境にいい理由や「強い」といわれる理由を解説

https://www.happiness-direct.com/shop/pg/1h-vol294/#:~:text=%E5%85%B7%E4%BD%93%E7%9A%84%E3%81%AB%E3%81%84%E3%81%86%E3%81%A8,%E3%81%AB%E6%AE%BA%E8%8F%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

・みそ・醤油・酒など食品工場で納豆を食べてはいけないのはなぜ?|食品工場で気を付けるべき細菌

https://www.exseal.co.jp/blog/taxonomy-07/8944/

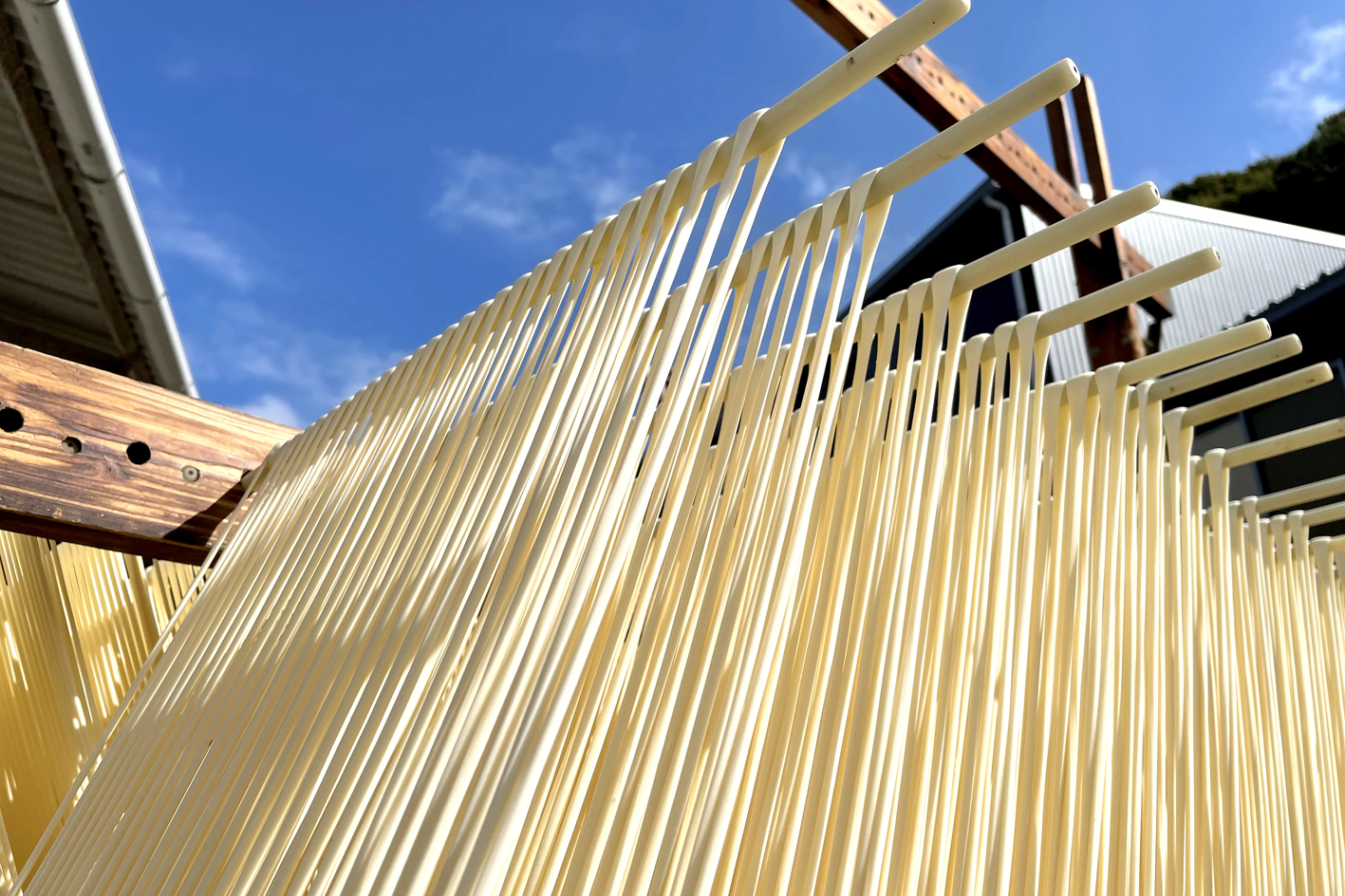

③ 発酵と熟成の温度管理がカギ!納豆のつくり方

納豆の基本的な材料は、大豆と納豆菌のみです。

納豆の発酵はおよそ20~24時間程度と、味噌や醤油と比べて短時間です。

伝統的な製法は、まず大豆を蒸して冷まします。

煮沸消毒した稲わらでつくった「わらづと」に入れ、40℃前後の環境で発酵させると、わらにすみついた天然の納豆菌が繁殖して、20〜24時間ほどで納豆が出来上がります。

現在、一般的なのは、培養された納豆菌を用いた製法です。

まず、きれいに洗浄した原料の大豆を水に浸します。

この工程を「浸漬(しんせき)」と呼びます。

大豆に水をしっかり吸収させると、もとの2~2.3倍くらいの重さになります。

こうすることで、煮る工程での熱の通りを良くして、煮豆の風味や固さなどを均一にできるそうです。

浸漬時間は水温や大豆の品種、粒の大きさなどによって調節されるそうです。

水を吸わせた大豆を、高圧の圧力釜で蒸し上げます。

これを「蒸煮(じょうしゃ)」と呼びます。

蒸煮によってやわらかくふっくらとした煮豆になり、納豆菌が栄養を取りやすく増殖しやすい環境になります。

また納豆菌がつくり出す様々な酵素類が浸透して大豆の成分を分解しやすい状態にします。

蒸煮の時間や温度は、各メーカーが大豆の品種や産地により工夫しています。

次に、蒸煮した煮豆に純粋培養した納豆菌を噴霧して、表面に付着させます。

雑菌の混入を防ぐため、煮豆の温度が70~90度くらいで接種するのが理想的とのことです。

これを販売用の容器に小分けして、「室(むろ)」と呼ばれる発酵室に入れ、38~42度で16~24時間ほど発酵させます。

その後、発酵室から出して冷却し、5度以下の低温で24時間ほど熟成して発酵で増えた納豆菌を休眠させて完成です。

大豆と市販の納豆を使えば、自宅でも納豆をつくることができるそうです。

乾燥大豆にしっかり吸水させてじっくり茹で上げ、市販のひきわり納豆と混ぜて納豆菌をいきわたらせます。

保温バッグで発酵、冷蔵庫で熟成、などを経て自家製納豆ができるとのことです。

<参考サイト>

・納豆はどうやって作られる?納豆の製造工程を解説

https://sonomono.jp/natto-hakase/natto-hakase-1/

・納豆ができるまで

https://natto.or.jp/make/index.html

・材料たったの2つ!大豆の存在感抜群な「納豆」のつくり方

https://www.hakko-blend.com/food/challenge/09.html

④ 糸を引かないものもある!?納豆の種類あれこれ

納豆は、糸を引く「糸引き納豆」と、糸を引かない「塩辛納豆」の2種類に分けられます。

糸引き納豆はさらに「丸大豆納豆」「ひきわり納豆」「五斗納豆」の3種類に分類されます。

納豆の種類とそれぞれの特徴について、調べてみました。

【糸引き納豆】

私たちが日常よく目にする、大豆を発酵させてつくるネバネバ糸を引く納豆です。

<丸大豆納豆>

大豆を丸ごと煮て納豆菌で発酵させた、もっともポピュラーな納豆。

使用する大豆の大きさにより、大粒・中粒・小粒・極小粒に分類されます。

大豆を皮つきのまま使っているので、歯ごたえを感じられます。

<ひきわり納豆>

大豆を炒ってあらく挽き、皮を取り除いてから煮て納豆菌で発酵させてつくります。

青森、秋田、岩手などでは江戸時代以前からつくられていたとのことです。

大豆の表面積が大きいため納豆菌の旨みを強く感じられ、また皮がないので食感がやわらかく消化しやすいそうです。

<五斗納豆>

ひきわり納豆に麹や食塩をまぜて熟成させたもの。

山形県米沢地方に昔から伝わる郷土食で、以前は冬の保存食として重宝されたそうです。

五斗(約90リットル)も入る大樽で仕込んだのがその名の由来とのこと。

現在では塩分を減らし「雪割り納豆」の名で売られているそうです。

【塩辛納豆】

奈良時代に中国から伝わったもので、お寺でつくられることが多く「寺納豆」とも呼ばれるそうです。

精進料理を食する禅寺で、不足しがちなタンパク質を補える食べ物として広まったと考えられます。

京都の大徳寺で保存食として今もつくり続けられている「大徳寺納豆」や、静岡の浜名湖畔に伝わる「浜納豆」も、同じ種類です。

大豆と小麦と麹菌を塩水に漬け込んで熟成させるため、つくるのに数カ月~1年かかります。

出来上がると黒褐色の半分乾燥したものになり、糸引き納豆のようなネバネバはなく、塩辛く、たまり醤油や八丁味噌のような独特の風味があります。

お茶請けなどで少しずつ食べたり、調味料として使ったりするそうです。

ちなみに「甘納豆」は発酵食品ではなく、砂糖で煮詰めた小豆などにグラニュー糖をまぶし、乾燥させたお菓子で、遠州名物の塩辛納豆「浜納豆」に似ていることがその名の由来だそうです。

※写真はPhotoAC「大徳寺納豆」より

<参考サイト>

・大徳寺納豆とは

https://www.honke-isoda.com/contents/category/about/

・納豆の種類と特徴│おすすめの選び方やおいしく食べる豆知識も

https://www.shufoo.net/plus/shopping_tips/440

⑤ 意外な組み合わせも!納豆と相性の良い食材とは?

納豆に薬味などの食材を加えて食べる人も多いと思います。

味はもちろん、栄養面で相性の良い食材にはどんなものがあるか、調べてみました。

【ネギ・ニラ・ニンニク】

納豆に含まれるビタミンB1の吸収を促進する「硫化アリル」が豊富な食材です。

ビタミンB1は糖質をエネルギーに変える働きがあり、疲労回復にも役立つ成分です。

【しらす・ちりめんじゃこ】

カルシウムが補えます。

【キムチ】

キムチは乳酸菌による発酵食品です。

納豆に含まれるオリゴ糖が、キムチの乳酸菌のえさとなり、相乗効果で腸内の善玉菌を活性化することが期待できます。

【ヤマイモ】

ジアスターゼやアミラーゼなどの消化酵素が豊富です。

【チーズ】

同じ発酵食品で、味の相性も良いです。ビタミンAが豊富に含まれます。

【トマト】

納豆にあまり含まれないビタミンCやビタミンAを補えます。

【アボカド】

食物繊維やオレイン酸、カリウムが多く含まれています。

納豆におすすめの調味料は、醤油やたれ以外にもいろいろあるようです。

【酢】

納豆のにおいが軽減し、ふわふわした食感になります。

【砂糖】

砂糖の保水力で粘りが増します。北海道や東北では定番の食べ方という地域もあるそうです。

【マヨネーズ】

コクが出て、まろやかになります。

逆に、気をつけたい組み合わせや食べ方も調べてみました。

僕も知らず知らずの内にやっていました。

【生卵(卵白)】

卵に含まれる「アビジン」という成分が、納豆に含まれる「ビオチン」の働きを抑制します。

ビオチンはビタミンBの一種で、私たちの皮膚や粘膜の維持、爪や髪の健康に深く関わる成分です。

アビジンは卵白のみに含まれ、熱に弱いので、納豆に混ぜる場合は半熟卵や卵黄のみにすると良いようです。

【熱々のごはん】

ナットウキナーゼは50度を超える熱で効果が弱まってしまうため、ごはんを少し冷ましてから納豆を乗せたり、別々に口に運んだりすると良いようです。

【一部の薬】

食材ではありませんが、「ワーファリン」という経口抗凝固剤を服用している人は納豆を食べてはいけないそうです。

納豆に含まれるビタミンKには血液を凝固させる作用があり、また納豆菌が腸内でビタミンKを産生するため、血液をサラサラにするワーファリンの効果を妨げてしまいます。

心配な方は医師や薬剤師に必ず相談してください。

<参考サイト>

・納豆と相性のいい・悪い食べ合わせ食材とは?プラスワンして栄養効果を高めよう

https://www.food-joint.shop/column/20200531/

・納豆と相性が良い・悪い食材の組み合わせ

https://www.medifoods.jp/blog/post-887.html

・納豆の栄養は最強?期待できる効能や食べ合わせ・薬飲み合わせなどの疑問を管理栄養士が解説

https://tokubai.co.jp/news/articles/5884

⑥ 順当?意外?納豆とかかわりの深〜い地域

納豆の購入金額は東高西低と言われます。

「納豆に関する調査」(全国納豆協同組合連合会納豆PRセンター・2021年6月)によると、「納豆を全く食べない」という回答が、中国地方と四国地方で22.1%と最も多く、ついで近畿地方が17.4%、九州地方が13.8%だったそうです。

一方、東北地方は5.0%、関東地方は7.9%、北海道が8.1%とのことで、東西で好き嫌いが大きく分かれているようです。

大手納豆メーカーでは、地域ごとにたれの味付けを変えたり、西日本ではにおいを抑えた商品を販売したりなどの工夫で、売り上げを拡大しているそうです。

納豆の生産や消費が多い地域について、調べてみました。

【茨城県水戸市】

茨城県は納豆の生産量が全国1位。

大豆づくりに適した地で、古くから小粒大豆の名産地でした。

農家などで自家製の納豆づくりが盛んで、1889年(明治22年)に初代笹沼清左衛門という人が商品化したのが「水戸納豆」の始まりだそうです。

これが水戸土産として人気となり、全国に広まったとのこと。

※写真はPhotoAC「水戸駅前の水戸黄門像 助さん像 格さん像」より

【福島県福島市】

納豆購入額ランキングで2019年~2022年と4年連続日本一だったそうですが、特に納豆に関する歴史は知られていないとのこと。

山間部で越冬のために貴重なタンパク源だったのではないか、また、学校給食で頻繁に納豆が出されるため小さい頃から納豆を食べる習慣ができているのではないか、などの理由が考えられるそうです。

※写真はPhotoAC「会津若松城」より

【熊本県】

納豆の消費量は西に行くほど少ないと言われるなか、熊本は関東並みの消費量だそうです。

熊本の武将・加藤清正が朝鮮出兵の際に持ち込んだ煮大豆が納豆の起源という説があり、それ以来納豆を食べる文化が根付いたとも言われています。

※写真はPhotoAC「熊本城天守閣」より

<参考サイト>

・西日本に“納豆嫌い”が多い理由とは?北海道「牛乳納豆茶漬け」に鳥取県「スタミナ納豆」…納豆の地域性に迫る

https://www.walkerplus.com/article/1108597/

・納豆の歴史|源義家がはじまり?納豆の発祥から現在まで

https://tempe-oneface.com/plant_based/14944/

・納豆のきほん

https://www.hakko-blend.com/study/hakkofood/03.html

・「納豆」購入額“4年連続”福島市が日本一!「モモ」も断トツ、意外なものも・・・

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/318457?display=1

⑦ 地域が違えばこんなに違う!納豆の食べ方あれこれ

納豆について色々調べていくうちに、地域によって食べ方のバリエーションが様々であることが分かりました。

気軽に試せそうなものもありますね。

【砂糖醤油納豆】(北海道)

北海道の一部の人は、納豆に砂糖、醤油を混ぜて食べるのを好むそうです。

【納豆もち】(山形県)

醤油やたれを混ぜた納豆をもちにからめ、ネギをまぶします。砂糖を入れることもあるそうです。

【ひっぱりうどん】(山形県)

村上地方では、サバ缶・納豆・鰹節でつけだれをつくり、うどんを入れて食べるそうです。

※写真はPhotoAC「ひっぱりうどん」より

【おみ漬け納豆】(山形県)

青菜を刻んで他の野菜と漬けた「おみ漬け」と納豆を混ぜて食べます。

※写真はPhotoAC「おみ漬け納豆(黒豆納豆)」より

【納豆汁】(山形県・秋田県)

すり潰した納豆を混ぜたみそ汁。山形県ではいもがら(サトイモなどの茎を乾燥させたもの)を入れた納豆汁を、1月7日に七草の代わりに食べるそうです。秋田県横手地方では、山菜類やキノコ、豆腐を入れた納豆汁を正月三が日、雑煮の代わりに食べ続ける風習があるそうです。

※写真はPhotoAC「納豆汁」より

【砂糖入り納豆】(秋田県)

納豆に砂糖を混ぜて食べます。年配の方に多い食べ方だそうです。

【納豆天ぷら】(秋田県)

シソ・ネギ・胡椒をきかせた納豆の天ぷらです。

※写真はPhotoAC「納豆揚げ」より

【納豆餃子】(福島県)

具に納豆を入れた餃子です。

【ひしょ納豆】(福島県)

喜多方市では、納豆に塩と米こうじ・米をまぜた「三五八(さごはち)」や甘酒を入れて3カ月ほどおいてから食べる料理があります。

【そぼろ納豆(しょぼろ納豆)】(茨城県)

納豆と刻んだ切り干し大根を合わせて、塩や醤油などに漬けこんだ水戸市の伝統的な料理。現在でも日常的に食べられているそうです。

※写真はPhotoAC「そぼろ納豆」より

【きりざい】(新潟県)

魚沼地方の郷土料理で、細かく刻んだ野菜や漬物と納豆を混ぜたもの。これに砂糖を入れることもあるそうです。

※写真はPhotoAC「きりざい」より

【納豆もち】(京都府)

つきたてのもちに大量の納豆を混ぜ、巨大なロール状にしたものを、正月の間食べ続ける風習があります。

【納豆茶漬け】(滋賀県)

坂本で幼少期を過ごした魯山人が広めたと言われる料理。海苔やあられなどをトッピングし、わさびなどを添えて茶漬けにします。

※写真はPhotoAC「納豆茶漬け」より

【スタミナ納豆】(鳥取県)

挽肉とニンニク、ひきわり納豆を炒めた料理で、学校給食で人気のメニューとのことです。

【納豆雑煮】(熊本県)

雑煮に入ったもちを一度取り出して、納豆とあえて食べます。雑煮の中に納豆を入れる地域もあるそうです。

【納豆味噌】(沖縄県)

ひきわり納豆やアーモンドを入れた肉みそのような料理で、学校給食で人気のメニューだそうです。

<参考サイト>

・納豆に砂糖をかけて食べる地域は? 適切な量やうれしい効果をチェック

https://hugkum.sho.jp/353695

・納豆のプロに聞いた!日本国内地域別「納豆」の食べ方

https://news.nicovideo.jp/watch/nw5922553

・【納豆アレンジ】全国各地の郷土料理やおすすめレシピを納豆大好きライターが紹介

https://thegate12.com/jp/article/668

・【これって美味しいの?】つきたて餅に“つゆだくの納豆”を…山形県の郷土料理「納豆餅」が話題に

https://maidonanews.jp/article/14394442

・納豆汁 山形県

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/nattojiru_yamagata.html

・そぼろ納豆/しょぼろ納豆 茨城県

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/soboronatto_ibaraki.html

・郷土料理 ひしょ納豆

https://www.gimu.fks.ed.jp/plugin/databases/detail/2/18/252

・鳥取県の郷土料理、スタミナ納豆! レシピ・作り方

https://recipe.rakuten.co.jp/recipe/1930018339/

・沖縄の学校給食でおなじみ「納豆みそ」とはなんぞや

https://www.dee-okinawa.com/topics/2023/12/nattoumiso.html

⑧ 納豆は万国共通!?世界の大豆発酵食品いろいろ

納豆は日本独自の食べ物というイメージをお持ちの方も多いと思いますが、実は海外でも、納豆のような大豆の発酵食品がたくさんありました。

【チョングッチャン】(韓国)

茹でた大豆を、納豆菌に似た枯草菌で発酵させ、発酵後に塩と唐辛子粉などを加えて貯蔵性を高めたもの。日本の納豆のような糸を引く粘り気と独特の香りがあり、チゲをつくるのによく使われるそうです。

※写真はPhotoAC「チョングッチャン」より

【トゥアナオ】(タイ・ラオス)

「トゥア」=豆、「ナオ」=腐った、の意味。茹でた大豆を枯草菌で発酵させたもの。粒状やペースト状、さらにそれを薄くせんべい状に広げて乾燥させたもの、があるそうです。もち米と一緒に食べたり、炒め物などに使われたりします。

【テンペ】(インドネシア)

茹でた大豆をバナナの葉で包み、テンペ菌というクモノスカビの一種で発酵させた、ブロック状のもの。白いカビで覆われており、日本の納豆のような粘り気やにおいはないそうです。揚げ物や炒め物などに使われることが多く、ヴィーガン食材として世界的にも注目されているとのこと。

※写真はPhotoAC「テンペ」より

【豆豉(トウチ)】(中国)

中国には、北京語で「豆」(タチオ)と呼ぶ、日本の塩辛納豆に近いもので、色が黒く塩気の効いた食べ物があります。「豉」(シ)は納豆のことだそうです。そのまま食べるというよりは、調味料として使われます。

※写真はPhotoAC「豆豉」より

【キネマ】(ネパール)

粘りがあり、糸を引くもので、製法も日本の納豆と似ています。日本でいう味噌のような調味料として使われるそうです。

【リビイッパ】(ブータン)

「リビ」=大豆、「イッパ」=発酵の意味。茹でた大豆をビニル袋に入れ自然発酵させたり、バナナの葉で包んで発酵させたりするそうです。丸く平たく成形し、焼いて食べられているとのことです。

【バーリュ】(インド)

においも味も日本の糸引き納豆にそっくりだそうです。

【ペーポー】(ミャンマー)

直訳すると臭い豆という意味。糸を引かない納豆をつぶしたものを薄いせんべい状にしたり、調味料として使ったりします。

【ダワダワ】(ナイジェリア)

大豆ではなく「パルキア」という豆が原料で、炒ってから煮てひきわりにし、ヒョウタンに入れて発酵させます。スープの調味料として使われるそうです。

【ネテトウ】(セネガル)

こちらも「パルキア」からつくられます。豆の形を残した塩からい半生のものや、乾燥させたもの、スモークしたもの、粉末にしたもの、があります。スープなとの調味料に使われます。

【スンバラ】(ブルキナファソ)

「ネレ」などのマメ科の植物を原料としてつくられます。豆の形を残して球状にして保存され、調味料として使われるそうです。

<参考サイト>

・納豆まめ知識

https://www.mizkan.co.jp/natto-information/mame/

・海外にも納豆はありますか?

https://www.natto.or.jp/hyakka/ped_natto02.html

・納豆の健康秘密と世界の発酵大豆食品をご紹介:知っておきたい6つの効能!

https://kikuya0029.com/blog/2394/

・ミャンマーの発酵食品

https://shinowazuri.com/tea-guide-article/myanmar/myanmar-scenery/%E3%83%9F%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%81%AE%E7%99%BA%E9%85%B5%E9%A3%9F%E5%93%81.html

⑨ 《美味しい素麺》手延べ山芋素麺 編

ネバネバ繋がりではありませんが、手延べ山芋素麺をご紹介させていただきます。

普通の素麺よりもモチモチとした食感が特徴で、この時期に大変人気があります。

温かい日が続いたかと思えば、急に気温が下がったり、日中は暖かくても日が沈むと肌寒さがまだまだ身に染みたり。

そんな時期だからこそ、温かいお出汁といただいても良し、麺は冷たくお出汁をアツアツにしたものをぶっかけていただく「ひやあつぶっかけ」でも良し、水洗いした麺を冷たいツユでいただいても良し…のこの時期重宝する手延べ素麺です。

石井製麺所のラインアップとしては古株ですが、現在も好評をいただき、リピーターの多い素麺です。

納豆がお好きな方は、納豆を山芋素麺にトッピングして、召し上がってみてはいかがでしょうか。

《石井製麺所オンラインショップ》 https://141seimen.thebase.in/

《手延べ山芋素麺》 https://141seimen.thebase.in/categories/4801493

『お!いしい けんぶんろく』について

本ブログでは、色々な産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、様々な素麺の情報を発信できれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。

色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。

【お!いしい けんぶんろく】 Vol.31

栄養成分の機能性について/乳酸菌

素麵を製造する際、気になる天気予報。

そして今、特に気になるのが花粉の飛散情報。

花粉症がツライ季節です(涙)。

私は小豆島に戻る前、かなり花粉症に悩まされていて、鼻から来て、目もツラく、薬に頼っていました。

しかしながら、島に戻ってからは症状も和らいだようで、薬を飲んではいますが、体調的にも改善傾向です。

これだけでも島に戻ってきた価値は、大いに感じております。

さて、最近、花粉症に良い食品というものも多くあり、よく聞くのが乳酸菌を含むヨーグルトではないでしょうか。

先日、「発酵」「熟成」のブログで、醤油についても色々と書いていましたが、そこでも乳酸菌のキーワードは出てきました。

乳酸菌の存在自体を知られるようになったのはつい最近のことなんだそうですが、その活用ははるか昔からあり、食経験も豊富で安全性の高いものだと知られています。

乳酸菌は人間の体の中に存在するものから、食物や自然界に存在するものまで、人体へのさまざまな有用性が紹介されています。

発酵食品を製造する際にはその働きが役立ち、花粉症で苦しむ時期、免疫力が低下して体調を崩しやすい時期にも役立つとされる乳酸菌。

“菌”と聞くとなんだか怖い気もしますが、人間にとって欠かせない“菌”のひとつなんですね。

今もなお研究が進み解明されることも多いそうで、今後もさらなる有用性の発見に期待したいところです。

今回のブログでは「乳酸菌」の機能性や働きを学び、新しい製品に活かすことができればと考え、調べてみました。

乳酸菌入り手延べ素麵ができれば、花粉症対策に素麵を食べていただける日が来るでしょうか。

それはさておき、新製品開発のためだけでなく、日々の健康管理にもお役立ていただける情報としてブログにまとめたいと思います。

今回も最後までお付き合いいただけましたら幸いです。

写真は、最近、新製品開発のために伺った「かがわ産業支援財団」がある「香川産業頭脳化センター」の入り口付近。

「頭脳化」ってどういうことだろう?と思いながら、撮った1枚です。

こちらでお世話になる日を目指して、今後もいろいろと頑張ってまいります。

【目次】

① 人間の強い味方!善玉菌の代表格・乳酸菌

② 乳酸菌と一括りに言っても、実は400種類もある

③ 乳酸菌は「生きたまま腸まで届く」ことが必要なのか?

④ 乳酸菌が摂取できる発酵食品いろいろ

⑤ 腸内環境を整え、健康に役立つ乳酸菌

⑥ 知っておきたい、乳酸菌の効率的な摂り方や食べ方の工夫

⑦ 《美味しい素麺》小豆島手延べきくらげ麺編

① 人間の強い味方!善玉菌の代表格・乳酸菌

乳酸菌とは、発酵により糖類から乳酸をつくり出す性質を持つ微生物の総称です。

人や動物の体内をはじめ、自然界に広く存在します。

古くから、ヨーグルト・チーズ・漬け物・味噌・醤油・日本酒など発酵食品の製造に利用されてきました。

乳酸菌研究の歴史は浅く、乳酸菌と健康や老化との関係がわかったのは20世紀初めのことでした。

17世紀、オランダのアントニー・ファン・レーウェンフックが腸内細菌を発見しました。

乳酸菌を初めて本格的に調べたのは「発酵微生物学の始祖」と言われるフランスのパスツールで、1857年、酸っぱくなった乳の中に微生物が存在することを発見したそうです。

さらに研究が進み「ビフィズス菌」「アシドフィルス菌」などが発見され、1908年、免疫の研究でノーベル賞を受賞したロシアのメチニコフが「乳酸菌による不老長寿説」を提唱したそうです。

乳酸菌は、人の腸の中にも存在します。

腸内にはさまざまな種類の細菌が存在しており、大きくは「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌(ひよりみきん)」の3つに分けられます。

食生活の偏りや不規則な生活などにより、これら3つのバランスが崩れることがあります。

乳酸菌が産生する乳酸や酢酸などの有機酸には殺菌作用があり、大腸菌など悪玉菌の繁殖を抑えて腸内細菌のバランスを整える乳酸菌は、善玉菌の代表格と言われています。

乳酸菌にはさまざまな種類があり、その働きも多種多様。

腸内環境を整える他、免疫機能の向上や、コレステロール値の低下、花粉アレルギーの改善といった働きがあることが分かっています。

<参考サイト>

・公益財団法人 腸内細菌学会 乳酸菌について教えてください。

https://bifidus-fund.jp/FAQ/FAQ_17.shtml

・乳酸菌を知る 乳酸菌とは

https://www.biofermin.co.jp/nyusankin/about_nyusankin/about/

・厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイトe-ヘルスネット 乳酸菌

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/food/ye-026.html

・乳酸菌とは?乳酸菌の働き、乳酸菌を含む食品を紹介

https://www.morinaga.co.jp/protein/columns/detail/?id=236&category=health

② 乳酸菌と一括りに言っても、実は400種類もある

乳酸菌はおよそ400種類ほど発見されており、いろいろな分け方があります。

<形態による分類>

【乳酸球菌】丸い球状の形をしています。

【乳酸桿菌】細長い棒状の形をしています。

<発酵形式による分類>

【ホモ型乳酸発酵】糖から乳酸のみを生成します。

【ヘテロ型乳酸発酵】糖から乳酸と酢酸またはアルコール、炭酸ガスを生成します。

<発育条件による分類>

【通性嫌気性菌】空気(酸素)があるところでも増殖します。

【偏性嫌気性菌】空気(酸素)のあるところでは増殖しません。

乳酸菌豊富な食べ物の代表格であるヨーグルトの市販品には、「ブルガリア菌」「サーモフィルス菌」「アシドフィルス菌」などが用いられています。

また、乳酸菌飲料には「カゼイ菌」などが使われます。

ヨーグルトなどの製造では、これらの菌の組み合わせや発酵温度などによって、それぞれの製品の特長を出しているそうです。

乳酸菌の中でもよく耳にするものについて、それぞれの特徴や働きを調べてみました。

【ビフィズス菌】

広義では乳酸菌に含まれますが、乳酸だけでなく酢酸もつくる、酸素があると生きていけない、など乳酸菌と異なる特徴を持ちます。

整腸作用が知られており、主に大腸に住みつき、乳酸や酢酸をつくって腸内環境のバランスを整えたり、腸管を適度に刺激して腸管運動を促進したりします。

また病原菌の感染や腐敗物を生成する菌の増殖を抑制する働きもあると言われています。

形態は棒状の桿菌ですが、増殖する時に枝のように分かれY型になります。

「Bifix(グリコ)」「ナチュレ恵(雪印メグミルク)」などに含まれます。

【ブルガリア菌】

細長い棒状の形状。

腸内に住みつくことができませんが、腸内で乳酸菌や善玉菌のエサとなり、腸内環境を整える働きがあります。

また腸の蠕動(ぜんどう)運動を活発にし、腸壁から水分を吸収し、便通を良くするとのこと。

免疫力を高める効果や美肌効果もあると言われています。

「ブルガリアヨーグルトLB81プレーン(明治)」などに含まれます。

【サーモフィルス菌】

球菌。

ブルガリクス菌の生育をサポートするので、ブルガリクス菌と組み合わせて用いられることが多いそうです。

粘質物を形成し、ヨーグルトの硬さをつくり、離水を防ぎます。

腸内のバリア機能を高める働きや、腸内の免疫細胞に働きかけ、免疫力を高める作用や美肌作用もあると言われています。

【フェーカリス菌】

腸内での増殖が速い乳酸菌で、主に小腸に住みつき、ビフィズス菌やアシドフィルス菌の増殖をサポートします。

整腸剤「新ビオフェルミンS」には、ビフィズス菌・アシドフィルス菌・フェーカリス菌が配合されているそうです。

【アシドフィルス菌】

人の体内にもともと存在し、主に小腸に住みつきます。

熱や酸に強く、直接腸内に働きかけることができます。

乳酸菌の中でも特に乳酸をつくる能力にすぐれており、悪玉菌の増殖を抑える働きがあります。

腸内の免疫力を高める、口臭改善、胃潰瘍予防の作用もあると言われています。

【ラクトコッカス菌】

チーズやサワークリーム、バターなどの乳製品を製造する過程で使用されます。

凝乳作用をサポートし、チーズの熟成過程においては乳成分を分解し、チーズに特有の匂いと風味をつけます。

肌の水分量の減少を抑制するなど、美肌の働きがあると考えられています。

【ロイコノストック菌】

チーズやバターの乳製品を発酵させる過程で使用されます。

日本酒や漬物、納豆にも含まれます。

肥満に関係する腸内細菌の減少、短鎖脂肪酸の増加による体重減少の働きが期待されています。

【カゼイ菌】

乳酸菌飲料には、主にカゼイ菌が含まれています。

人の腸内に多く存在し、腸内に定着する時間が長く、悪玉菌を抑制して腸内環境を整えます。

下痢や便秘を整える整腸作用があり、花粉症の鼻症状にも有用であると考えられています。

【シロタ株】

1930年、後にヤクルトの創始者となる医学博士・代田稔により発見、強化培養された乳酸菌の一種。

胃液や胆汁に負けず、生きたまま腸内に届き、良い菌を増やして悪い菌を減らし、腸内環境を良くしておなかの調子を整える働きがあるそうです。

「ヤクルト」に含まれています。

いろいろな乳酸菌があることが分かりますね。

目的に合わせて食べ別けてみるのが良いのでしょうか?

特にカゼイ菌の入った食品などが気になるところです。。。

<参考サイト>

・乳酸菌について知る

https://www.nyusankin.or.jp/lactic/basics/

・乳酸菌とはどのような菌ですか?

https://nyukyou.jp/dairyqa/2107_065_493/

・乳酸菌の種類ごと効果一覧|お悩み別におすすめの乳酸菌をご紹介

https://www.mcsg.co.jp/kentatsu/health-care/26683

・乳酸菌の種類と効能を知り、自分に合う乳酸菌を見つけよう!

https://www.kusurinomadoguchi.com/column/lactic-acid-bacteria-19606/

・シロタ株とは?

https://www.yakult.co.jp/shirota/about/

③ 乳酸菌は「生きたまま腸まで届く」ことが必要なのか?

乳酸菌を含む製品などのキャッチフレーズで「生きたまま腸まで届く」というものをご覧になったことがありませんか。

どういうこと?

何のメリットがあるの?

生きているっていうことは、死んでいるものもあるっていうこと?

と疑問に持たれたことはないでしょうか。

乳酸菌には、「生菌」(生きた乳酸菌)と「死菌」(死滅した乳酸菌)があるそうです。

生きて腸まで届いた乳酸菌は、その多くが腸内環境のバランスを整える作用を持っています。

では、「生菌」でなければ意味や効果がないのでしょうか?

口から体内に入った乳酸菌は、胃酸によって多くが死滅し、腸に届くときには死菌になっていることが多いそうですが、死菌にも善玉菌が退治した悪玉菌を吸着して体外へ出すといった働きがあると報告されています。

また、「死菌」は生きた乳酸菌や常在する腸内細菌などの善玉菌のエサになったり、免疫機能を調整したりする役割が注目されています。

また、死菌によっては生きている菌より免疫効果が高いものもあるそうです。

死菌は胃酸や腸液の影響をほとんど受けないので、生菌より効果が安定しているとも言えるようです。

<参考サイト>

・乳酸菌を加熱殺菌したら意味がない?死んだ菌の効果9選をご紹介

https://www.mcsg.co.jp/kentatsu/health-care/28162

④ 乳酸菌が摂取できる発酵食品いろいろ

乳酸菌は、さまざまな食品の製造に利用されています。

乳酸菌を豊富に含む食品を摂取することで健康維持に役立ちます。

乳酸菌が摂れる代表的な食品について、調べてみました。

【ヨーグルト】

紀元前から食べられていたと言われるヨーグルトは、動物の乳に乳酸菌やビフィズス菌を加えて発酵させたもの。

乳酸菌が乳の中にある糖を分解して乳酸をつくる「乳酸発酵」によってできる発酵食品です。

ヨーグルト100gあたりに含まれる乳酸菌の数は約10億個です。

日本では、厚生労働省により発酵乳(いわゆるヨーグルト)1mlあたりの乳酸菌の含有量は1,000万個以上と基準が定められています。

【チーズ】

チーズは大きく分けると「ナチュラルチーズ」と「プロセスチーズ」の2種類あります。

ナチュラルチーズは、乳に乳酸菌を加えて凝固したタンパク質を取り出して成形したもので、さらに熟成させる場合もあります。

加熱しないので、生きたままの乳酸菌を摂取できます。

乳酸菌の含有量は100g中に10億個です。

プロセスチーズは、ナチュラルチーズを加熱して溶かし再び固めたものです。

【ぬか漬け】

米ぬかに塩と水を混ぜて乳酸発酵させたぬか床には、さまざまな乳酸菌が含まれています。

ぬか漬けは乳酸発酵を利用した漬け物です。

この他、野菜に付着している乳酸菌によってつくられるしば漬け、野沢菜漬け、千枚漬け、キムチ、ザワークラウトなどを食べることでも、乳酸菌を摂取できます。

作りたての乳酸菌含有量は1gあたり100万個程度ですが、熟成することにより10億個以上に増えるそうです。

乳酸菌が増殖する際に、他の菌は死滅するので、食中毒の心配はほとんどないとのことです。

【キムチ】

白菜に塩や唐辛子、ニンニクなどを加えて乳酸発酵させる漬け物。

キムチの酸味や旨味は、乳酸菌の発酵によるものです。

本場韓国では魚介塩辛を用いるのが特徴で、これにより乳酸発酵が促進されます。

市販のキムチには発酵させず調味液に漬けただけのものもあるため、「乳酸発酵」「熟成発酵」「発酵キムチ」などの記載があるものを選ぶと良いそうです。

【醤油】

麹に塩水を加えた諸味(もろみ)の中で、糖分の一部をさまざまな有機酸に変えることにより、醤油に酸味と味の伸びや深みを与える役割を果たします。

蔵の中や木桶に住みついている乳酸菌が入り込む場合と、培養したものを添加する場合があります。

(「【Vol.30】麺究者への道/醤油について研究してみる」もご参照ください)

【味噌】

大豆、米麹、塩を原料としてつくられ、発酵の段階で酵母や乳酸菌が生まれます。

乳酸菌は味噌のpH値を下げ(弱酸性にする)、酵母が生成しやすい環境を生み出したり、味を変化させたり色をよくしたりするなど、さまざまな役割を果たしています。

【納豆】

納豆をつくるときには納豆菌が添加され、基本的に乳酸菌は添加されませんが、発酵の過程で空気中の乳酸菌が入り増殖します。

含有量は製法などにより異なります。

納豆菌は熱や胃酸に強く、生きたまま腸に届き、善玉菌の増殖を助ける働きがあり、乳酸菌と一緒に摂ることで相乗効果が期待できるそうです。

製造過程で乳酸菌を加えた「乳酸菌納豆」というものもあり、1g中に数10億個の乳酸菌が含まれています。

【日本酒】

原料は米、米麹、水で、それらをアルコール発酵させるために酵母が必要となります。

酵母を培養する素となるのが「酒母(しゅぼ)」で、これを酸性化するために乳酸菌が使われます。

【乳酸菌飲料】

牛乳などを乳酸菌または酵母で発酵させ、甘味料や果汁、香料などを加えた飲み物。

生きた乳酸菌が含まれているタイプと、加熱殺菌したタイプに分けられます。

さまざまな種類があり、含まれる乳酸菌の種類や量も異なります。

乳酸菌の含有量の基準が決められており、100gあたり約10億個の乳酸菌を含みます。

<参考サイト>

・乳酸菌とは?腸における役割・ヨーグルトなど乳酸菌が摂れる食品から紐解く

https://www.wakamoto-pharm.co.jp/tips/intestine-body/lactic-acid-bacteria/

・乳酸菌が含まれる食品はこれ!

https://www.nutrilite.jp/magazine/lactic-acid-bacteria/content32.html

・乳酸菌が多い食品ランキングTop5|乳酸菌を摂るコツ5選を紹介

https://www.mcsg.co.jp/kentatsu/health-care/26681

・乳及び乳製品の成分規格等に関する省令における 発酵乳の規格基準等の見直しについて

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000036782.pdf

・ヨーグルトとは?

https://www.meiji.co.jp/meiji-shokuiku/know/lovable-milk/yogurt/」

・納豆に乳酸菌は入ってる?納豆と乳酸菌の相性と3つの効果とは

https://kawashima-ya.jp/contents/?p=14258

・醤油の知識 乳酸菌

https://www.s-shoyu.com/knowledge/0710

⑤ 腸内環境を整え、健康に役立つ乳酸菌

腸内には約1000種類、約100兆個もの細菌がいると言われています。

乳酸菌やビフィズス菌は、悪玉菌の繁殖を抑え、腸の働きを促す「善玉菌」です。

「悪玉菌」は、腸内のタンパク質を腐敗させ、有害物質をつくり出すもので、食中毒の原因でも知られるウェルシュ菌や黄色ブドウ球菌などがあります。

「日和見菌」は、腸内のバランスが保たれているときは無害ですが、悪玉菌が増えると悪玉菌に加勢するそうです。

バクテロイデスや連鎖球菌などがあります。

腸内細菌は腸の壁に生息しており、お花畑のように種類ごとにまとまって分布していることから「腸内フローラ」と呼ばれます。

腸内フローラのバランスは、善玉菌2:悪玉菌1:日和見菌7が理想だそうです。

ストレスや加齢、食生活の偏りなどにより悪玉菌が優勢になりバランスが乱れると、腸内の食べ物が腐敗して便秘や下痢、肌荒れなどを引き起こします。

また、便のにおいや口臭が強まる原因にもなるとのことです。

ただし悪玉菌がまったくいなくなると、善玉菌が働かなくなり、食べ物の消化・吸収がうまくいかなくなってしまうため、この「2:1:7」のバランスを保つことが大切なのだそうです。

善玉菌の代表である乳酸菌は、腸内環境を整えるのをはじめ、体に有用なさまざまな働きを持ちます。

主な働きを調べてみました。

【腸内環境を整える】

悪玉菌は酸性を嫌い、アルカリ性を好む性質を持ちます。

逆に善玉菌はアルカリ性を嫌い、酸性を好みます。

乳酸菌は糖を分解して乳酸をつくり、腸内を弱酸性に保ちます。

腸内が酸性に傾くことで、悪玉菌が増殖しにくい環境になります。

また腸内環境が整うことで、便秘や下痢の予防・改善、肌荒れやニキビの予防などが期待できます。

【免疫機能を向上させる】

腸内には約70%の免疫細胞が集まっています。

私たちの体は、外部から侵入するウイルスや病原菌から守る免疫機能を持っています。

悪玉菌が増えて腸内フローラのバランスが崩れると、免疫の働きが低下し、感染症などを引き起こすリスクが高まります。

乳酸菌は、腸内環境を整えることで、免疫細胞の働きを活性化させると考えられます。

【コレステロール値を下げる】

コレステロールは、細胞膜やホルモン、胆汁酸をつくるために必要な脂質で、食事から摂取したり肝臓などで合成されたりしたものが血液中を流れています。

コレステロール値が高いと血流が悪くなり動脈硬化を引き起こし、血管が詰まると心筋梗塞、脳梗塞などの原因になります。

一部の乳酸菌には、コレステロール値を低下させる働きが期待できるものもあるそうです。

【花粉アレルギーを改善する】

腸内に悪玉菌が増えると、免疫全体が過敏になり、本来無害なものにも反応しやすくなるそうです。

花粉症は、体内に入ってきた花粉に対する免疫反応が過剰になり、くしゃみ・鼻水・鼻づまり・目のかゆみなどのアレルギー症状が起きる状態です。

乳酸菌で花粉症の症状が改善したという研究結果が、多数報告されています。

【グルテンを分解する】

腸内環境の話から少しそれますが、「サワー種(だね)」というパンの発酵種は、寝かせる間に、空気中に浮遊する乳酸菌が付いて、小麦やライ麦に含まれる糖類(麦芽糖)を栄養源として増えます。

サワー種に含まれる乳酸菌にはグルテンを分解する働きがあると言われており、発酵時間が長ければ長いほどグルテン量を減少させるそうです。

<参考サイト>

・厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイトe-ヘルスネット 腸内細菌と健康

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/food/e-05-003.html

・どうして腸は大切なの?腸内フローラ編

https://hc.kowa.co.jp/the-guard-kowa/intestinal-flora/what/#whatE

・腸内環境を整える乳酸菌は数が命!知っておきたい腸活のポイントとは。

https://www.tamapla-ichounaika.com/knowledge/category/post-32490/

・腸内細菌、乳酸菌と腸のお話

https://www.meiji.co.jp/yogurtlibrary/laboratory/report/intestinal_bacteria/

・サワー種とは何ですか?

https://faq.pasconet.co.jp/faq/show/5?category_id=10&return_path=%2Fcategory%2Fshow%2F10%3Fpage%3D3%26site_domain%3Ddefault%26site_domain%3Ddefault%26sort%3Dsort_access%26sort_order%3Ddesc%26type%3Dshow&site_domain=default

・サワードウを作るコツやおすすめの小麦粉は?

https://bakerista.jp/archives/mag/sourdough

⑥ 知っておきたい、乳酸菌の効率的な摂り方や食べ方の工夫

乳酸菌などの腸内環境を整える微生物のうち、生きて腸に到達できる有用な微生物を「プロバイオティクス」と言います。

また、プロバイオティクスの栄養源となりその増殖を助けるオリゴ糖などを「プレバイオティクス」と言います。

体内の乳酸菌を活躍させるには、「プロバイオティクスである乳酸菌を多く含む食品を摂取する」、「プレバイオティクスであるオリゴ糖や食物繊維を摂取する」の2つの方法があると考えられています。

【乳酸菌を多く含む食品を摂取する】

食品から直接摂取した乳酸菌は、腸内にある程度の期間は存在しても、住みつくことはないと考えられています。

そのため、毎日続けて摂取することが大切だそうです。

余分な乳酸菌は便として排出されますが、特定の食品ばかりに偏ると乳酸菌以外の成分として含まれる脂質や糖質、塩分などを過剰摂取してしまうことがあるため、バランスの良い食生活を心がけることが必要とのことです。

【オリゴ糖や食物繊維を摂取する】

腸内にもともと存在する善玉菌のエサとなるものを摂取するという考え方です。

オリゴ糖は、大豆・タマネギ・ネギ・ゴボウ・ニンニク・アスパラガス・バナナなどの食品に多く含まれます。

消化酵素で分解されることはほとんどなく、消化吸収されずに大腸まで届きます。

食物繊維は、納豆・里芋・ゴボウ・キノコ類・海藻などに多く含まれます。

腸内で分解されて善玉菌のエサになる他、腸内の悪玉菌や有害物質を減らす作用も期待できます。

※写真はPhotoAC「豚肉のサワークリーム煮」より

<参考サイト>

・乳酸菌の効果とは?摂取方法や乳酸菌を含む食品を紹介

https://bio-three.jp/contents/lacticacidbacteria-effect.html

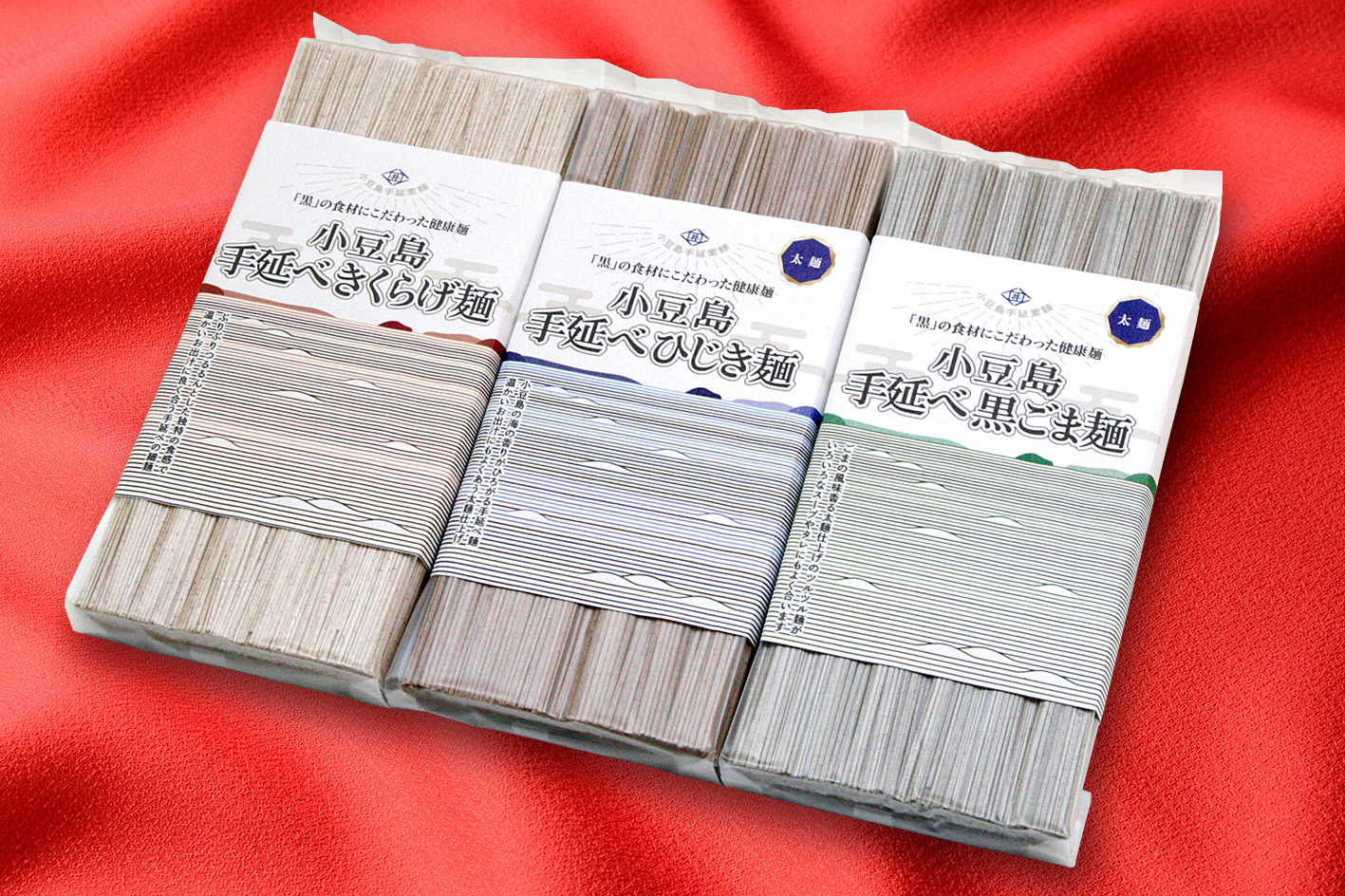

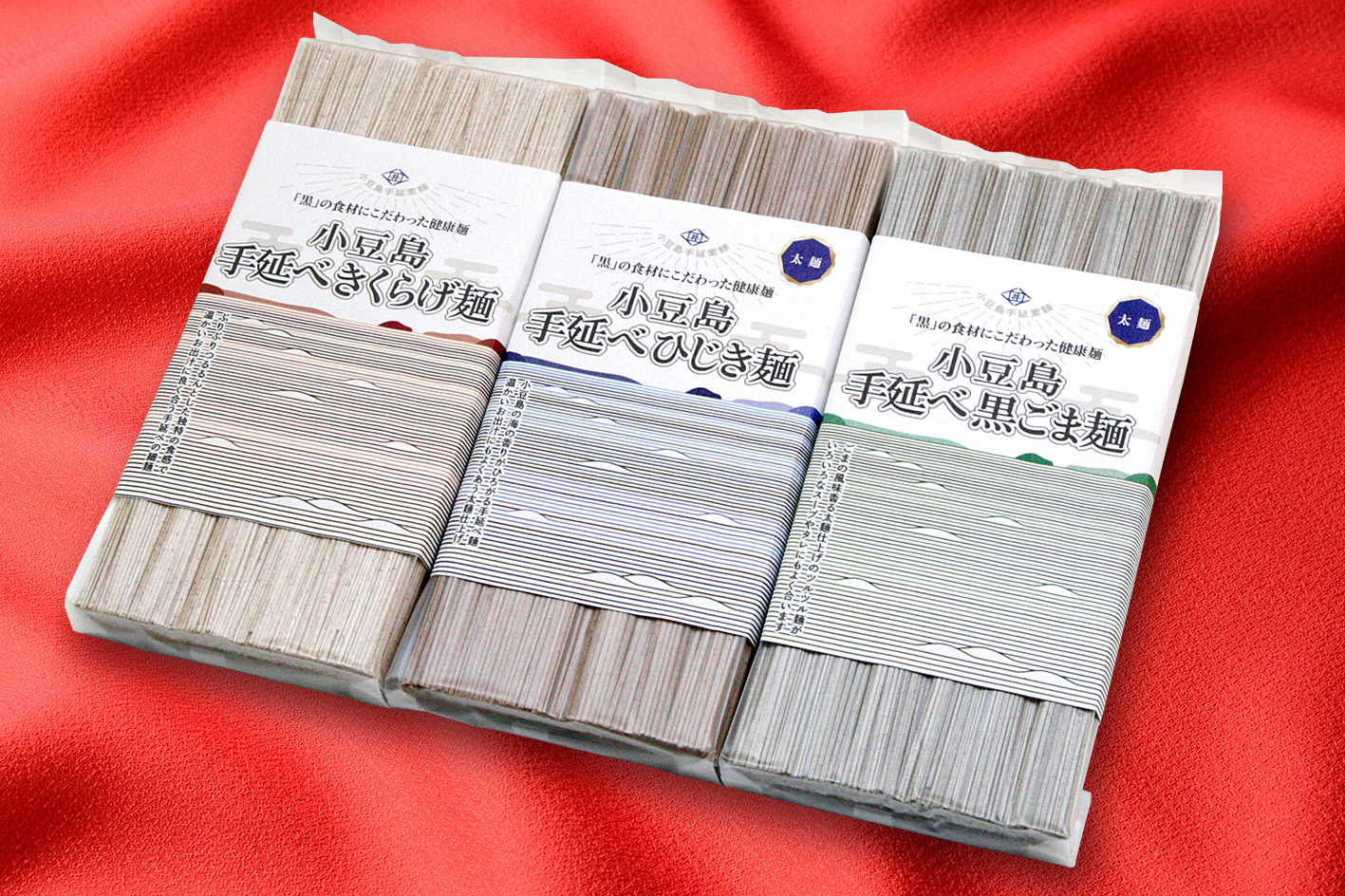

⑦ 《美味しい素麺》小豆島手延べきくらげ麺 編

腸活と言えば…。

乳酸菌とは直接関係ありませんが、腸内環境を調えるのに良いと言われる「きくらげ」。

そのきくらげを使用した「小豆島手延べきくらげ麺」をご紹介させていただきます。

上述の「プレバイオティクス」と言われる食品の中に、キノコ類も含まれていましたから、乳酸菌との相性も良いでしょうか。

食物繊維や鉄分など、栄養価の高いきくらげ。

小豆島の佃煮でも人気のきくらげを粉末にして練り込んでいます。

ちょっと贅沢に希少な香川県産きくらげを使った、ぷりぷりつるるんとした独特の食感を楽しめる手延べの細麺タイプです。

乳酸菌を含む食品のキムチと一緒にきくらげ麺とあったかスープで、冬の美味しい「腸活」ならぬ「麺活」はいかがでしょうか。

『お!いしい けんぶんろく』について

本ブログでは、新製品開発のためにデータベース的にいろいろな素材や成分について調べたものを綴ったものです。色々な食品やそれにまつわる産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、幅広く食品の知識を広げることができれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。

色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。

【お!いしい けんぶんろく】 Vol.30

麺究者への道/醤油について研究してみる

前々回のVol.28のブログでは「発酵」「熟成」について調べてみました。

その時のブログでも書いたのですが、手延べ素麵の進化を考えたときに、天然の美味しさを引き出してくれる「発酵」「熟成」はとても重要なキーワードだと捉えています。

そこで今回のブログからは、古来から「発酵」「熟成」の機能的な部分を活かしつくられるさまざまな食品について調べてみたいと考えました。

その第一弾が「醤油」です。

「発酵」「熟成」の歴史の順番で行くと、他のものもあるかと思いますし、醤油よりも先にできた味噌から取りあげるべきかも知れませんが、そこは、小豆島の製麺所です。

小豆島と言えば、醤油!!

石井製麺所の近くには、大小の醤油工場(蔵元)が数多く並ぶ「醤の郷」という観光スポットもあります。

日本中を見まわしても、この距離感にこれだけの醤油会社が並ぶことは珍しいのではないでしょうか。

「醤の郷」を車で通り過ぎる際にも、醤油工場独特の香りを感じることができ、“小豆島を感じる香り”のひとつだと思います。

さらにすごいのは、小豆島にあると言われる大小約20軒ほどの醤油会社(蔵)の醤油の味がひとつずつ違い、特徴があることだと思います。

また、各会社・蔵の特徴を活かした商品も多く、小豆島を長年支える産業のひとつです。

さらに、素麵と切っても切れない関係の“そうめんつゆ”も各社で特徴があります。

香り、味、色、バリエーション、活用方法などもさまざまで、味にこだわったものから、幅広い使用用途がある便利な調味料までいろいろあるので、機会があればぜひ食べ比べていただきたいものです。

近代的な醤油工場だけではなく、小豆島の醤油づくりの特徴のひとつ「木桶(こが)醤油」も多く見られます。

ある醤油会社の社長様にお聞きしたお話によると「木桶でつくる醤油は全国にもあるが、その醤油をつくる木桶の約半数は小豆島にある」そうです。

小豆島の醤油の歴史も小豆島手延べ素麵と同じく約400年間、伝統を守り続けて今日に至ります。

その中で、醤油会社は進化し、次の世代へ残す醤油や調味料を開発されています。

私も見習って、次の世代に残す手延べ素麵をつくっていきたいと思います。

今回、「発酵」「熟成」の勉強のためのブログを書いていますが、私三代目は島に戻ってから、実はまだ醤油会社を(きちんと)見学したことがありません。

まずは予備知識として、醤油について調べてみて、その次は自分の目で確かめてみたいと思います。

今回は素麵もそうですが、小豆島の産業のひとつ、「醤油」について深掘りして、ご覧いただく方と共有できれば幸いです。

最後までお付き合いの程、どうぞよろしくお願いいたします。

【目次】

① 日本の食の歴史と共に進化してきた醤油の歴史

② 知ってるようで知らない?!醤油の三大産地

③ 醤油の色や味わいは発酵・熟成により生まれる

④ 醤油づくりに活躍する微生物とは

⑤ 昔ながらの「木桶仕込」と近代的な「タンク仕込」の違いとは

⑥ 醤油の仲間?世界にもある「魚醤」

⑦ 《美味しい小豆島の食財紹介》 丸島醤油株式会社『味醤油』

① 日本の食の歴史と共に進化してきた醤油の歴史

醤油のルーツは、紀元前700年頃の中国の古文書「周礼(しゅうらい)」に記述のある「醤(ひしお)」と言われています。

「醤」とは当時の塩蔵品の総称だったようです。

原料別に「草醤(くさびしお)」「肉醤(ししびしお)」「穀醤(こくびしお)」の3種類に分けられ、「草醤」は漬物、「肉醤」は塩辛類で、「穀醤」が現在の醤油や味噌の原型と考えられています。

日本では飛鳥時代のものと思われる木簡に、「醤」の文字が見られます。

大宝律令によると、宮廷の料理を司る「大膳職(だいぜんしき)」に属する「醤院(ひしおつかさ)」で、大豆を原料とする醤がつくられていたとされます。

奈良時代から平安時代の宮中宴会では、膳の上に「四種器(よぐさもの)」という4種類の調味料「塩・酒・酢・醤」が乗っていたという記録があり、醤の形状が固形から液状へと変化したのもこの頃のようです。

大豆が日本で広く生産されるようになってきた鎌倉時代には、醤の一つである味噌の製造過程において、味噌桶の底に溜まった液体を「溜(たまり)」として利用していたそうです。

これが醤油の原型とされています。

室町時代の中頃には、現在の醬油に近いものがつくられるようになりました。

1597年(慶長2年)の日常用語辞典である「易林本節用集(えきりんぼんせつようしゅう)」に、「醤油」の文字が登場しています。

室町時代の末頃から、関西を中心に醤油の醸造が盛んになりました。

江戸時代の中期には、大阪・堺、和歌山・湯浅、兵庫・龍野などの産地で醬油の量産化がすすみ、製法が進化して品質も向上したと言われ、醬油が庶民にも広く普及した時期であったようです。

江戸幕府が開かれたことに伴い、経済や文化も江戸を中心として発展していきます。

江戸初期には、関西で生産された味や品質の良い「下り(くだり)醤油」が大量に江戸へ送られたという記録が残っています。

江戸時代中期になると関東でも様々な産業が栄え、今の千葉県の銚子や野田が醤油の一大産地となり、江戸の人々の嗜好に合わせた「濃口醬油」が、関東で普及したようです。

江戸時代後期になると、寿司・天ぷら・蕎麦などの日本的な食文化が形成され、醤油は庶民の調味料として定着しました。

明治時代中期から大正時代にかけて、醤油製造の機械化や企業設立など近代化が進み、大量生産体制に移行していきました。

現在、多くの醤油が自動化された工場でつくられています。

その一方で、消費者の本物志向や自然志向の高まりにより、伝統製法でつくられる「天然醸造(本醸造)醤油」の価値が見直されています。

<参考サイト>

・しょうゆの歴史を紐解く

https://www.kikkoman.co.jp/soyworld/subete/history.html

・しょうゆを知る 歴史

https://www.soysauce.or.jp/knowledge/history

・日本食文化の醬油を知る

http://www.eonet.ne.jp/~shoyu/mametisiki/mame01-a.html

② 知ってるようで知らない?!醤油の三大産地

醤油の代表的な三大産地として知られているのが、「千葉県(銚子・野田)」・「兵庫県(龍野)」・「香川県(小豆島)」です。

それぞれの成り立ちや特色について、調べてみました。

【千葉県】

「キッコーマン」や「ヤマサ醤油」などの大手醤油メーカーが本社を置く千葉県。

銚子と野田は、江戸川と利根川の水運を利用し、原料の入手や大消費地である東京への運搬にも都合がよく、醤油の産地として発展しました。

千葉県の醬油の生産量は、日本全体の3分の1を占めています。

千葉でつくられる醬油の多くは、濃口醬油です。

※写真はPhotoAC「関宿城(野田市)」より

【兵庫県】

日本の醤油生産量の約15%を占めます。

兵庫県西部に位置する龍野市は、淡口(うすくち)醬油の一大産地です。

播磨平野の豊かな小麦、山間部でとれる良質の大豆、赤穂の塩、清らかで鉄分の少ない川の水が、淡口醤油づくりに適しているとのことです。

「ヒガシマル醤油株式会社」は龍野市の企業です。

※写真はPhotoAC「播磨の小京都・龍野の町並み」より

【香川県】

小豆島では、約400年前から伝統的な木桶(こが)仕込みで醬油がつくられてきました。

明治時代末頃には約400軒の蔵元があったとのことです。

現在、日本にある木桶のうち半数にあたる約1000本が小豆島にあり、約20軒の醤油会社(蔵元)が密集しているそうです。

海に囲まれておりもともと製塩業が盛んでしたが、瀬戸内の各地で塩が生産されたため、過剰となってしまった塩を原料として活かせる醤油づくりが始められたとされています。

小豆島の醤油づくりの起源は諸説あるそうですが、大阪城を築城するための石材を切り出す部隊が持っていたのが醤油の前身となる調味料で、小豆島の人がその製法を学んだことが始まりだそうです。

穏やかな気候が醤油づくりに不可欠な麹(こうじ)の発酵に適していること、天下の台所である大阪に近いこと、大豆や小麦などの原料の運送にも便利な立地であることなどから、醬油の産地として発展を遂げたと考えられています。

話が少しそれますが、小豆島には「香川県産業技術センター発酵食品研究所」という組織があります。

明治38年に約400軒存在した醤油の蔵元と地元自治体が、連携して醸造技術の向上を目指すために設立した「組合立小豆島醤油醸造試験場」が始まりで、現在は香川県に移管されています。

醤油調味料だけでなく、佃煮などの加工品、手延べ素麵、オリーブなど、小豆島の地域食品産業全体の新商品開発や品質管理に関する支援を行っています。

また勉強会を実施し、大学や他の研究機関から仕入れた最新の情報の提供や、醤油製造に携わって日が浅い人向けの講習などを行っているそうです。

現在は、石井製麺所も大変お世話になっています。

地域密着型で地域における課題に取り組み成果を挙げている、住民との関わりが見える、などが評価され、平成24年度には「地域づくり総務大臣表彰」を受賞されています。

小豆島にはこうした、醤油などの技術をしっかりと残す・伝える・科学する心強い味方があるのです。

※写真は「香川県発酵食品研究所」

<参考サイト>

・【醤油】歴史と日本の三大名産地の特徴を知ろう!

https://thegate12.com/jp/article/172#content-2

・醤油と聞いて思い当たる地域といえば

https://www.s-shoyu.com/knowledge/0408

・小豆島醤油の歩み

https://shima-shoyu.com/history/

・香川県産業技術センター発酵食品研究所(動画ですので音量などご注意ください)

https://www.youtube.com/watch?v=iQtjaoQwpY0

③ 醤油の色や味わいは発酵・熟成により生まれる

醬油は、大豆と小麦、塩を発酵熟成させたもので、その製造方法から3つに分けることができます。

大きな違いは「アミノ酸液」を入れているかどうかで、さらに入れるタイミングによって分類されます。

アミノ酸液は、大豆などの穀物を分解させた旨味成分を凝縮した液体です。醤油の3つの製法をご紹介します。

【本醸造方式】

昔ながらの伝統的な製法で、醤油の生産量全体の約8割を占めています。

アミノ酸液を入れず、麹菌本来の力を利用してつくる醤油で、原材料費と時間がかかります。

深い旨みと、芳醇な香りが特徴。

蒸した大豆と炒った小麦に「種麹(たねこうじ)」を加えて麹をつくります。

これを食塩水と一緒にタンクに仕込んで「諸味(もろみ)」をつくります。

攪拌を重ねながら約6~8カ月寝かせると、麹菌や酵母、乳酸菌などが働いて、分解・発酵・熟成され、醤油特有の色・味・香りが生まれます。

麹菌の働きにより、大豆のタンパク質は分解されて旨味成分のアミノ酸に変わり、小麦のデンプンは分解されて甘味のあるブドウ糖に変わります。

【混合醸造方式】

本醸造方式でできた諸味にアミノ酸液などを加えて、1カ月以上撹拌しながら発酵熟成させる製法。

アミノ酸液特有の旨みを生かした醤油になります。

化学的につくられた必要成分を添加することで、短期間で効率よく製造することができます。

アミノ酸液や、大豆などにタンパク質分解酵素を加えて分解させた「酵素分解調味液」、小麦グルテンなどを麹により発酵・分解させた「発酵分解調味液」などを加えることにより、旨味が添加されます。

また、砂糖や果糖ブドウ糖液糖、水あめなどの糖類、またはステビアや甘草などの甘味料を加えることにより、甘味を添加する場合もあります。

【混合方式】

本醸造形式でつくられた「生揚げ(きあげ)醬油」に、アミノ酸液などを混ぜる製法。

混合醸造方式と同様、化学的につくった必要成分を添加することで、短期間で効率よく製造することができます。

醤油は日本農林規格(JIS)により5種類に分類されています。

色の濃さは熟成期間に比例しており、①濃口醬油に比べて②淡口醤油や③白醤油は熟成期間が短めで、旨みは少なめで塩分濃度は高め。

④再仕込醤油や⑤たまり醤油は熟成期間が長く、旨みが多く濃厚な味わいです。

それぞれの製法や特徴について紹介します。

①【濃口醬油】

全国の醤油出荷量の約84%を占める、最も一般的な醤油。

コクのある味、食欲をそそる芳ばしい香り、透明感のある明るい赤橙色が特徴です。

塩味のほか、深い旨味、まろやかな甘味、さわやかな酸味、味をひきしめる苦味を合わせ持っています。

調理用にも卓上でも幅広く使える万能調味料です。

②【淡口醤油】

醤油出荷量の約13%を占める、関西発祥の色の淡い醤油。

基本的な製法は濃口醤油と同じですが、色を淡くするために仕込みの段階で、発酵・熟成をゆるやかにさせる食塩を、濃口より約1割多く使用しています。

また味をまろやかにするため、米を糖化させた甘酒を使います。

素材の色を美しく仕上げる炊き合わせやふくめ煮などの調理に使われます。

③【白醤油】

愛知県碧南市で生まれた、淡口醤油よりさらに淡い琥珀色の醤油。

味は淡白ですが甘味が強く、独特の香りがあります。

脱皮・精白した小麦を主原料に、炒った後皮をむいた大豆を少量使い、約3カ月なるべく低温を保ってつくられます。

色の薄さと香りを生かした吸い物や茶碗蒸し、またせんべいや漬物などにも使用されます。

④【再仕込(さいしこみ)醤油】

山口県柳井地方で生まれ、山陰から北九州地方にかけて多くつくられてきた醤油。

麹を食塩水ではなく生揚げ醤油で仕込むため「再仕込み」と呼ばれます。

色・味・香りともに濃厚で、別名「甘露しょうゆ」とも言われます。

刺身や寿司、冷奴など、主に卓上で使われます。

⑤【たまり醤油】

主に中部地方でつくられる色の濃い醤油。とろみと濃厚な旨み、独特な香りが特徴。

大豆と少量の小麦を蒸して「味噌玉麹」をつくり、食塩水で仕込みます。

底にたまった液を汲み掛けながら約1年間発酵・熟成させます。

諸味から自然に分離されるものを「生引き溜り(きびきたまり)」、後に残った溜味噌を搾ったものを「圧搾溜り」といいます。

寿司や刺身などの卓上用に適するほか、加熱するときれいな赤みが出るので、照り焼きなどの調理用や、佃煮、せんべいなどの加工用にも使われます。

<参考サイト>

・しょうゆの製造法

https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/c_propanol/soysauce.html

・しょうゆを知る 製法

https://www.soysauce.or.jp/knowledge/process

・ しょうゆを知る 種類

https://www.soysauce.or.jp/knowledge/kinds

・本醸造・混合・混合醸造/醤油の製法による3分類

https://www.s-shoyu.com/knowledge/0312

・醤油の種類

https://www.s-shoyu.com/knowledge/0301

④ 醤油づくりに活躍する微生物とは

醤油づくりには微生物の働きが不可欠です。

その代表格が「麹菌」「乳酸菌」「酵母菌」で、この順番で活躍します。

製法の話と重複する部分もありますが、それぞれがどのような働きをするか、整理してみます。

【麹菌】

蒸した大豆と炒った小麦に種麹を付け、3日ほどかけて繁殖させます。

これにより生み出された酵素が、大豆のタンパク質をアミノ酸に、小麦のでんぷんをブドウ糖に、それぞれ分解します。

麹は米や麦などの穀物にコウジカビを繁殖させたもので、麹菌を培養するもととなる種菌が、種麹です。

醤油の出来を左右するこの種麹を専門に生産し、醤油の製造業者に卸す「種麹屋」というものがあり、別名「もやし屋」とも呼ばれています。

米に麹菌を生やして熟成させた状態を「よねのもやし」と言う、京都の酒づくりで使われていた言葉が由来だそうです。

メーカーの要望に応じて、数多くある麹菌を単独または何種類か培養し、保存できるように乾燥させて種麹をつくります。

現在、種麹屋は日本に数件しかないとのことです。

【乳酸菌】

有機酸をつくりだす微生物で、醤油にさわやかな酸味や味の伸び、深みを与えます。

乳酸発酵が進むほど、諸味が酸性になり、酵母菌が活躍しやすい環境になります。

【酵母菌】

アルコール発酵をする微生物。

醤油にはアルコールが数%含まれていて、皿に注いだ時にアルコールが揮発することで香りが立つのだそうです。

醤油づくりでは主に2種類の酵母が働いています。

まず「主発酵酵母」が、ブドウ糖をもとにアルコールを生み出し、乳酸菌がつくった有機酸と化学反応して、複雑な香りを生み出します。

次に「後熟酵母」がゆっくり活動し、味に深みを与えます。

このことから、熟成期間が長いと深い味わいになるのだそうです。

<参考サイト>

・醤油づくりの微生物(麹菌・乳酸菌・酵母菌)

https://www.s-shoyu.com/knowledge/0707

・日本酒や醤油、味噌に欠かせない「種麹」を育てる『もやし屋』をご存じですか?

https://cuisine-kingdom.com/hishiroku/

・酵母菌

https://www.s-shoyu.com/knowledge/0711

⑤ 昔ながらの「木桶仕込」と近代的な「タンク仕込」の違いとは

醤油の製法の説明で「麹をタンクに仕込む」とありましたが、伝統的な製法では木桶を使っています。

木桶仕込とタンク仕込ではどのような違いがあるのでしょうか。

【木桶仕込】

木桶の内部に微生物が住み着き、何十年の時間をかけて仲間を増やし独自の生態系をつくっていきます。

「蔵付き酵母」などと言われるもので、その蔵でしか味わえない風味や味わいをつくり出します。

自然の温度変化に応じて発酵するので、仕込みの年ごとに微妙に味が変化することもあり、管理状態によっては品質にバラつきが出る場合もあります。

産地紹介にもありましたが、香川県の小豆島は江戸時代から約400年つづく醬油の産地です。

色やコク、香りがよい島の醬油は、昔から木桶(こが)と呼ばれる巨大な杉の桶を使って醸造(発酵・熟成)されてきました。

桶の大きさは、上部の直径が約2.2メートル、深さ約1.7メートル、容量約32石(5800リットル)。

古いものは100年以上使いこまれており、100~200種類もの酵母菌や乳酸菌といった微生物が棲み着くことで、味わいや旨みを引き出せるそうです。

【タンク仕込】

屋外に設置でき、大容量で大量生産に向いています。

プラスチックや鉄製の素材なので微生物は住み着かず、洗浄してまた新たに微生物を添加し、温度コントロールもできるなど管理がしやすく、常に同じ環境で安定した品質を生み出すことができます。

<参考サイト>

・木桶とタンクの違い

https://www.s-shoyu.com/knowledge/0715

・小豆島ってどんな島?(産業)

https://shodoshima.or.jp/what/industry/

・小豆島町の特産品「本場の本物」小豆島桶(こが)仕込醤油

https://www.town.shodoshima.lg.jp/gyousei/kakuka/shokokanko/4/891.html

・産業について

https://www.town.shodoshima.lg.jp/kanko/other_info/specialty/3410.html

⑥ 醤油の仲間?世界にもある「魚醤」

醤油のような発酵調味料のひとつに「魚醤」があります。

魚醤は、生の魚を塩で漬け込んで発酵させ、魚の旨味成分を凝縮させた液体です。

それぞれの土地で獲れる魚が使われており、独特の濃厚な旨味とにおいがあります。

海に囲まれた日本では、古くから魚醤が使われており、日本三大魚醤と呼ばれる「しょっつる」「いしる」「いかなご醤油」が有名です。

<日本三大魚醤>

【しょっつる】(秋田県)

「塩魚汁」とも表記されます。

ハタハタやイワシを塩漬けし、発酵させたもの。

魚の頭と内臓などを取り除き、常温で1年以上漬け込むのだそう。

20世紀前半頃までは多くの家庭に自家製のしょっつるがあったそうです。

淡口醤油のような色で、くせは少なく、塩気が強いのが特徴です。

しょっつるを使い、ハタハタやセリを入れた「しょっつる鍋」は、秋田の有名な郷土料理です。

【いしる】(石川県)

能登半島でつくられる調味料。

地元では、イカの内臓を原料とし、風味が強くてくせのある味わいの「いしる」(地区によっては「いしり」)、イワシやサバなどの青魚を原料とし、臭みの少ない「よしる」と使い分けていますが、名前は混在していることもあるそうです。

煮物の隠し味や刺身、郷土料理などに使われています。

【いかなご醤油】(香川県)

イカナゴを塩漬けし、発酵させたもの。

樽の中で室温30度前後で6カ月以上熟成させてつくられます。

しょっぱさの中にもまろやかさがあり、豆腐や刺身、野菜の煮つけなどに使われることが多いとのこと。

香川県では1950年代頃まで主に使用されていましたが、大豆醬油の人気により生産が途絶えてしまい、1998年頃に伝統の味として生産が再開されたそうです。

世界でも、東アジアを中心とする各国で魚醤が使われています。

世界は広いです。

<世界の魚醤>

【ナンプラー】(タイ)

カタクチイワシを使い、約1~2年熟成させてつくられます。

魚の旨みが非常に強い醤油のような味わいで、加熱して使われることが多いです。

タイ料理の定番である「トムヤムクン」や「ガパオライス」にも使われます。

【ニョクマム(ヌクマム)】(ベトナム)

イワシやアジなどの青魚を使い、半年~1年ほど熟成させます。

独特の香りが強く塩気は弱めで、生春巻きやフォーなどに少量が使われます。

【エクジョ】(韓国)

イワシが原料ですが、生臭さや独特な風味は抑えらえていて食べやすいのが特徴。

キムチの隠し味としてもよく使われるそうです。

【コルトゥーラ】(イタリア)

カタクチイワシの頭と内臓を取り除き、塩漬けにして約3~4年熟成させます。

マイルドな風味で、パスタやバーニャカウダの隠し味として親しまれています。

【ガルム】(古代ローマ)

古代ローマ時代、ヨーロッパではアンチョビの内臓を原料とする「ガルム」という魚醤が日常的に使われており、ローマ帝国の滅亡とともに衰退したとされます。

最近では現代人の味覚に合わせ、小魚や小エビを塩漬けにした新しいガルムがつくられ、イタリアの味として人気を集めているとのこと。

<参考サイト>

・魚醤は醤油なの?

https://www.s-shoyu.com/knowledge/0316

・日本が誇る伝統の発酵食品「魚醤」の豆知識

https://www.maruichi.com/delicious/file/post-24.php

・魚醤とは?種類やそれぞれの特徴・レシピもご紹介

https://delishkitchen.tv/articles/1177#contents8

・料理の味を引き立たせる能登生まれの調味料

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/material/files/group/33/59isiru_yosiru.pdf

・日本三大魚醤を知って受け継ぐ食文化

https://tempe-oneface.com/kinkatsu/15179/

・世界各国のうま味文化

https://www.umamikyo.gr.jp/knowledge/culture.html

・魚醤とは?特徴や使い方、醤油・ナンプラーとの違いについても解説

https://prezo.jp/column/4688

⑦ 《美味しい小豆島の食財紹介》 丸島醤油株式会社『味醤油』

若者からご年配の方まで、卵かけごはん用から煮物まで、希釈し天つゆにめんつゆにもってこいの、だし入り万能醤油です。ゆでたてうどんに3倍希釈でかけて、ぶっかけうどんをお楽しみください。

本醸造醤油にだしを加えた万能醤油です。かけ醤油、めんつゆ、天つゆ、煮物にご利用いただけます。

(丸島醤油株式会社ホームページより抜粋)

石井製麺所のギフトセットにセットさせていただいている『味醤油』は、大変人気があり、単品の販売はないのかとお問い合わせを頂戴します。

小豆島のスーパーやお土産店で、手軽に手に入りますが、ご近所にあるスーパーとは違いがあるでしょうか。

お醤油としてはもちろん、希釈によってはお出汁の香る調味料として便利な一本です。

石井家でももちろん常備。

またこの『味醤油』が、石井製麺所の麺にピッタリだと考えセットにしておりますので、ぜひ石井製麺所の手延べ麺とご一緒にお試しください。

《石井製麺所オンラインショップ》 https://141seimen.thebase.in/

《手延べ半生うどんセット》 https://141seimen.thebase.in/items/79953733

『お!いしい けんぶんろく』について

本ブログでは、色々な産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、様々な素麺の情報を発信できれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。

色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。

【お!いしい けんぶんろく】 Vol.29

栄養成分の機能性について/ポリフェノール

ちょっと堅いテーマなのですが、以前から新しい手延べ麺の開発をおこなっていく上で、「健康づくりに役立つ」ような手延べ麺ができないかと模索しています。

手延べ素麵や手延べ麺にそこまでを求められていないかもしれませんが、「素麵」の起源は健康を願うものであり、お中元やお歳暮でも相手様の健康などを願って贈るものとして、重宝されてきたと思います。

石井製麺所でも、その“起源”に立ち返り、新しい麺を、健康に良い食べ物を、皆さんに笑顔をお届けできる美味しい手延べ麺を考えていきたいと思っています。

昨年の夏には東京の食品展示会にも参加し、さまざまな企業様が健康に良い麺の開発や食品の提供を考えていらっしゃいました。

興味のあるブースには立ち寄り、より詳しいお話を伺ったりしています。

現在は、県の施設や小麦粉の製粉メーカー様にもご協力をいただきながら、新商品開発を続けています。

その中で、「健康に良い」とはなんだろう?と、ふと考えることがあります。

美味しさはもちろんですが、化学調味料や香料、着色料を入れたり、栄養剤を入れたりすることは違うと考えています。

ただ、世の中で健康に良いと言われているものや、人気のある食べ物などを研究することは大切かなと考え、これまではさまざまな産地の手延べ麺やいろいろな種類の麺料理について調べてきました。

今回からはちょっと焦点を絞って、栄養素についてきちんと整理してみたいなと考えました。

調べてみると知らなかったと言うよりも、認識が間違っていたことや、新しい気づきもありました。

今回は特に、昨今よく耳にする「ポリフェノール」についてです。

皆さんはご存じですか?

言葉は知っていますが、その必要性や働きについてはあまり詳しくは知りませんでした。

そのことについていろいろと調べてみましたので、良ければご参考にいただけましたら。

今回もお付き合いの程、よろしくお願いいたします。

【目次】

① 注目の抗酸化物質・ポリフェノールとは?

② 活性酸素を“除去”するポリフェノール

③ ポリフェノールの構造の違いにより働きも多種多様

④ ポリフェノールが豊富な食品・食材とは?

⑤ 効率的なポリフェノールの摂り方や食べ方の工夫

⑥ 《美味しい素麺》手延べ麺 蕎麦風味編

① 注目の抗酸化物質・ポリフェノールとは?

自然界には8,000種類以上のポリフェノールが存在すると言われています。

ポリフェノールはほとんどすべての植物に含まれている、色素や苦味の成分となる化合物で、植物が光合成を行うときにできる抗酸化物質の総称です。

紫外線や乾燥、害虫、塩分、周囲に生息する菌などのストレスから身を守るために生成されるとのことです。

ポリフェノールは、ビタミンやミネラルなどの「栄養素」には分類されていませんが、人間の体の調整役としてとても重要な役割を持つもので、健康のために意識して摂取したい成分です。

ポリフェノールが注目されるようになったきっかけは、1992年にフランスの科学者であるセルジュ・ルノー博士が発表した「フレンチ・パラドックス」に関する研究です。

フランス人の食生活は、肉やチーズ、バターなどの高カロリーなものが多く、心臓系の病気を発症する人が多くても不思議ではありません。

しかし実際には、他の欧州諸国に比べて心臓病による死亡率が低いことが分かりました。

この矛盾の要因が、フランス人が日常的に赤ワインを飲んでいることによると考察したのがセルジュ・ルノー博士です。

この発表により、赤ワインに豊富に含まれるポリフェノールが健康に役立つと考えられ、世界的に赤ワインブームが起こったそうです。

日本でポリフェノールが注目されるようになった背景のひとつとしては、食生活の変化が挙げられます。

高度経済成長期の1960年代、食の多様化が進みインスタント食品なども開発されました。

1980年代には食べ過ぎや生活習慣が問題となり、栄養学界では、栄養や嗜好に次ぐ食品の第三の働きとして「体調調節面での働き」の研究が進んだそうです。

その対象とされた成分が、ポリフェノールやカロテノイドなどの非栄養素成分だったとのことです。

ところで…知ってるようで知らないのが、「活性酸素」と「抗酸化」というワード。

「抗酸化」というのが、健康に良いというのは知っているつもりですが、なぜ、「抗酸化」が体に良いのでしょうか?

「活性酸素」が体に悪いのでしょうか?

このあたりを正しく理解して、「抗酸化」作用のある食べ物や栄養素を健康のために上手に摂取したいですよね。

<参考サイト>

・ポリフェノールの力

https://www.minamitohoku.or.jp/up/news/konnichiwa/201102/navi.html

・ポリフェノールの種類と効果と摂取方法

https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/shokuhin-seibun/polyphenol.html

・ポリフェノールとは?体への効果と摂取できる食品・飲み物を解説!

https://medipalette.lotte.co.jp/bodycondition/979

・ポリフェノール

https://himitsu.wakasa.jp/contents/polyphenol/

・ポリフェノールの種類と効果を解説!最適な1日の摂取量とは?

https://zenb.jp/blogs/column/polyphenol01

② 活性酸素を“除去”するポリフェノール

「ポリフェノール」の「ポリ」は「たくさんの」の意味とのこと。

「フェノール」は、ベンゼン環(炭素原子6つで構成される平面六角形の構造のこと)に、水酸基(OH)が結合した化合物です。

水酸基には、活性酸素をとらえて除去する能力=抗酸化力があるため、ポリフェノールは抗酸化作用を持つ成分と言えるそうです。

活性酸素は人間の体内に存在している物質で、外界から侵入してきた細菌やウイルスを撃退する役目を担っていますが、ストレスや喫煙、紫外線などの様々な要因により、体内で必要以上に増加してしまいます。

増えすぎた活性酸素が体内のタンパク質や脂質、DNAなどを傷つけることにより、老化や生活習慣病などの原因になったり、肌を酸化させることでシミやしわを引き起こしたりすると考えられています。

ポリフェノールは抗酸化作用を持ち、活性酸素を除去することにより、さまざまな病気に対抗する力やアンチエイジングの働きが期待されています。

詳しく分かっていなかった点ですが、「活性酸素」が悪いわけでなく、抗酸化防御機構と呼ばれるものを正常に保つために、食べ物などから抗酸化物質を上手く摂取していくことが大切だということですね。

石井製麺所でも、「健康に良い素麺とは何か?」を常に考え、化学物質や栄養剤に加え香料や着色料などを混ぜた商品ではなく、自然由来の抗酸化物質(ポリフェノール)を一緒に摂取できるような手延べ麺は、これからの食生活でも必要性が高まるのではないかと考えています。

③ ポリフェノールの構造の違いにより働きも多種多様

ポリフェノールは、その構造の違いによりいくつかのカテゴリーに分けられます。

中でも研究が進んでいるのがフラボノイド類で、食品の機能性研究の対象とされています。

「フラボノイド」は、狭義では化学構造の違いにより、「フラボン」「フラボノール」「フラバノン」「フラバノール」「フラバン」「イソフラボン」などに分類されます。

広義では、化学構造で2つのベンゼン環が炭素3つで結合された基本構造を持つものを「フラボノイド系」と言い、赤ワインやブドウの果皮に含まれる「アントシアニン」や、緑茶に含まれる「カテキン」、ごまに含まれる「セサミン」も、フラボノイド系に分類されるそうです。

フラボノイド類以外でも、コーヒーに含まれる「クロロゲン酸」、カレーの色素である「クルクミン」などは一般にも知られており、食品の機能性研究の対象にもなっています。

ポリフェノールの代表的なものを調べてみました。

抗酸化作用の他にも、種類によりさまざまな健康効果が期待できるようです。

【イソフラボン】

主に大豆に含まれるフラボノイド。ほとんどは胚芽部分に含まれ、種皮には含まれないことが分かっている。

油揚げや豆腐、納豆、きな粉などからも摂取できる。

女性ホルモンに似た働きをするため、更年期症状の緩和に役立つとされる。

また、骨からカルシウムが流れ出るのを防ぎ骨粗しょう症予防にも期待される。

【アントシアニン】

ブルーベリーや赤シソ、紫キャベツなどに含まれる赤~紫色の色素成分。

目の網膜に存在するロドプシンというタンパク質の再合成を促進する働きがあり、視力回復が期待できる。

【カテキン】

緑茶の渋み成分で、「タンニン」とも呼ばれる。

緑茶には8種類のカテキンが含まれ、その重さの約15〜20%を占める。

殺菌作用や、体内の活性酸素やウイルスの働きを抑制し、免疫機能をアップさせる作用で、風邪などの予防に役立つ。生活習慣病予防にも期待される。

【セサミン】

ごまの種子に含まれるゴマリグナンというリグナン類の一種。

ごま1粒に1%未満しか含まれない希少な成分。

肝臓の機能を高める働きがあり、二日酔いや悪酔いの予防に期待できる。

コレステロール値や血圧を正常に保つ働きもあるとされる。

【フラボノール】

天然に多く存在し、野菜や果物、穀類のほとんどに含まれるフラボノイド。

タマネギやエシャロットに含まれる「ケルセチン」、ニラやブロッコリーに含まれる「ケンフェロール」が知られている。

【ルチン】

蕎麦に多く含まれ、イチジク、トマト、アスパラガスなどにも含まれる。

毛細血管を強くし、血流改善に役立つと考えられている。

全身の血行が良くなることで、冷えや肩こりの改善にも期待される。

【フェルラ酸】

玄米に多く含まれる。

アミノ酸の一種であるチロシンに似た構造で、メラニンの生成を抑制し、シミやしわ予防が期待できる。

【クルクミン】

カレー粉の主成分であるターメリック (ウコン) に含まれる黄色の色素。

スパイスや着色料として利用されている。肝機能の強化や、アセトアルデヒドを分解して二日酔いや悪酔いを予防する働きがある。

【カカオポリフェノール】

チョコレート(カカオ豆)に含まれる。血管を広げ血圧を低下させる作用、LDLコレステロールの酸化を抑え動脈硬化予防、アレルギーの改善などが期待される。

【クロロゲン酸】

コーヒーの生豆中の約5〜8%を占め、レギュラーコーヒーやインスタントコーヒーにも含まれることが分かっている。

ゴボウ、サツマイモ、ジャガイモなどにも含まれる。

脂肪の消費量がアップし、内臓脂肪を低減するとされる。

長命草にも多く含まれるポリフェノールです。

<参考サイト>

・No.127 今さら聞けないシリーズ ポリフェノール

https://www.tanaka-cl.or.jp/aging-topics/topics-127/

・フラボノイドの種類と効果と摂取量

https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/shokuhin-seibun/flavonoid.html

・セサミン

https://himitsu.wakasa.jp/contents/sesamin/

④ ポリフェノールが豊富な食品・食材とは?

人にはもともと抗酸化防御機能が備わっていて、体内でも抗酸化作用を持つ物質を生み出し、余分な活性酸素の除去をおこなっています。

しかしながら体内で抗酸化物質を生産する力が足りなくなるため、食品から食べて補う必要が出てきます。

そのため、厚生労働省でもポリフェノールの摂取やポリフェノールを多く含む食べ物の飲食を勧めています。

ポリフェノールを多く含む、食べ物や飲み物を知って上手に生活に取り入れていくのも良いですね。

ただし、積極的に摂りたい成分ですが、健康リスクもあるので過剰摂取には気をつけましょう。

【赤ワイン】

100gあたり230mg、500種類以上のポリフェノールを含む。

抗酸化作用で動脈硬化を予防し、心臓病のリスクを低下させる働きが知られるが、アルコールの摂りすぎには注意が必要。

【緑茶】

100gあたり115mg、乾物として15%前後、渋みのもととなるカテキンが豊富に含まれる。

日照量が多いほどカテキンの合成が進むので、春に摘む一番茶より、夏に摘む二番茶や三番茶の方がカテキンの含有量が高くなる。

また葉が成熟するにつれカテキン含有量は低くなる。

茶葉中には形の違う4種類のカテキンが存在し、製造工程において加熱処理を行うことで形が一部変化するため、合計8種類のカテキンが存在する。

抗菌・抗ウイルスや体脂肪低減などの作用が知られている。

【紅茶】

100gあたり96mg。

赤い色や渋みのもととなるテアフラビンやテアルビジンが豊富。

これらは、カテキンが化学反応を起こしたもの。

紅茶の製造工程で、茶葉をもむことにより葉の中の細胞が壊れると、カテキン同士が酵素によって酸化し、カテキン類が複数結合したこれらのポリフェノールになるとのこと。

虫歯菌を抑える、インフルエンザウイルスの感染力を奪うなどの作用があると言われる。

【コーヒー】

100gあたり200mg。

褐色や苦味、香りのもととなるクロロゲン酸が豊富に含まれる。

血糖値の上昇抑制や血圧改善、脂肪の吸収抑制などの作用があり、生活習慣病予防が期待できる。

カフェインも含むため、摂りすぎや摂取する時間帯には注意が必要。

【トマトジュース、野菜ジュース】

100gあたり69mg。

トマトにはリコピンが含まれている。

【チョコレート、ココア】

原料のカカオに、フラバノールが豊富に含まれる。

心血管系の機能を健康に保つ作用や、ストレス軽減、認知機能改善などの働きが報告されている。

糖分の摂りすぎに注意が必要。

【大豆】

イソフラボンが豊富。

大豆以外の食品に含まれるイソフラボン類とは組成が異なるため、働きも異なると考えられる。

大豆由来のイソフラボンは、女性ホルモンのエストロゲンに構造が似ており、似たような働きで更年期症状の軽減に役立つとされる。

【蕎麦】

蕎麦の実にはルチンが豊富で、特に「韃靼(だったん)そば」と呼ばれる品種は、一般的なそばの100倍以上ルチンを含むとされる。

高血圧予防や、毛細血管を強くする作用があるとのこと。

【ショウガ】

ショウガオール、ジンゲロール、ジンゲロンという3つのポリフェノールを含む。

胃の働きを助ける、血行を促進して体を温める、殺菌などの作用があり、古くから漢方としても使われてきた。

【ブルーベリー】

果皮の濃い青紫色の色素成分であるアントシアニンが豊富。

視覚情報を脳に伝えるために重要なロドプシンという成分の再合成を促進する働きがあり、目の健康に役立つ。

【モロヘイヤ】

生100gあたり640mg。ケルセチンを豊富に含む。

【ゴボウ】

生100gあたり340mg。クロロゲン酸を多く含む。

【ホウレン草】

多くの種類のフラボノイドが含まれる。

【長命草】

機能性に注目が集まる「クロロゲン酸」を多く含んでいることが分析結果でも明らかになっている。

<参考サイト>

・【飲み物と食べ物別】ポリフェノールが多い食品ランキング

https://www.marine-bio.co.jp/polyphenol/article53/

・お茶の成分と健康性カテキン

https://www.ocha.tv/components_and_health/benefits_greentea/catechin/

⑤ 効率的なポリフェノールの摂り方や食べ方の工夫

人はポリフェノールの約8割を水分から、残りを食べ物から摂取しているそうです。

健康のためにポリフェノールを効率よく摂取するには、どのようなことに気を付ければよいのでしょうか。

水に溶けやすいため、まとめて摂取しても余った分は尿と一緒に排出されてしまうとのことです。

ポリフェノールの持続効果は摂取してから約3~4時間ほどなので、毎日こまめに摂るのが良いそうです。

熱には強く、加熱調理による損失は少ないとのこと。

色の濃い植物の実、特にその皮や種に多く含まれるので、捨ててしまいがちな皮や種を意識的に取り入れると良いようです。

野菜から摂る場合は、生で食べるのが一番効果的だそうですが、難しい場合は皮ごとゆでただし汁やスープを活用するのも良いとのことです。

大豆にも多く含まれるため、日本人の食生活では無意識のうちに豆腐や味噌、醬油などからポリフェノールを摂取しているそうです。

またポリフェノールは、緑茶やコーヒーなどの飲み物に多く含まれるので、食事の合間に飲み物から摂取すると効率的です。

タンパク質と結合して変性するので、コーヒーや紅茶のポリフェノールを最大限に活かしたい場合は、ミルクを入れずに飲むのが良いそうです。

また砂糖を入れる場合は糖分の摂りすぎに気を付ける必要があります。

1日のポリフェノール摂取基準量に厳密な基準はありませんが、1000~1500mg摂取するのが良いとされています。

積極的に摂りたいポリフェノールですが、過剰摂取は逆に健康被害につながる場合もあるそうです。

たとえば、ワインの摂りすぎはアルコール中毒、コーヒーの摂りすぎはカフェイン中毒などに注意が必要です。

特定の食品ばかり食べるのではなくバランスの良い食生活を心がけることが大切と言えるので、例えば、素麵などの麺類なら、トッピングや食べ合わせなど、いろいろ工夫することでいろいろなポリフェノールが摂れそうですね。

<参考サイト>

・ポリフェノールの効果と摂り方

https://www.karadacare-navi.com/foods/08/

・ポリフェノール

https://www.stroke-rehabfacility.com/eating-habit/polyphenol.html

・ポリフェノール摂取のコツ お茶・コーヒーでこまめに

https://www.nikkei.com/nstyle-article/DGXKZO21365040R20C17A9W10601/

・ポリフェノールの健康価値

https://www.kao.com/jp/healthscience/report/report066/report066_01/

⑥ 《美味しい素麺》手延べ麺 蕎麦風味 編

ポリフェノールと聞くと、なんだかワインやカカオなどを思い浮かべたりするかも知れませんが、蕎麦にも多く含まれているそうです。

上述しましたが蕎麦に含まれる「ルチン」には、「毛細血管を強くし、血流改善に役立つと考えられている」や「全身の血行が良くなることで、冷えや肩こりの改善にも期待される」とありました。

温かいお蕎麦を食べるだけでもホッとして、元気になれた気がしますが、栄養的にもそうだったんですね。

さて、なぜお蕎麦の紹介かというと、このブログをアップする頃には、かなり間際になりますが、節分蕎麦として石井製麺所の「手延べ麺 蕎麦風味」をご紹介したかったからです。

節分蕎麦をご存じですか?

以前にもご紹介させていただきましたが、“本来”の「年越し蕎麦」はというと、節分に食べる「節分蕎麦」が「年越し蕎麦」だったそうです。

節分とは、季節の変わり目のことで、立春、立夏、立秋、立冬のそれぞれ前日でしたが、今では特に立春の前日を指して節分と呼ばれるようになっています。

立春の前日の節分は“大寒”の最終日で、冬から春への節目の日です。そのため江戸時代には、大晦日ではなく節分を本当の年越しと言う考え方があったそうです。

ですので、研究家の方によれば“本来”の「年越し蕎麦」は、「節分蕎麦」と言うことになるそうですよ。

「節分蕎麦」とは、節分の日に食べる豆や恵方巻きのように縁起がよいメニューと言われていますが、江戸時代の頃には節分料理の元祖として全国に広まっていたそうです。

「節分蕎麦」をあまり聞き慣れない方もいらっしゃるかもしれませんが、今年の節分には「節分蕎麦」を石井製麺所の「手延べ麺 蕎麦風味」で召し上がってみるのはいかがでしょうか。

石井製麺所のオリジナル手延べ麺「手延べ麺 蕎麦風味」は、小麦粉8に対して、蕎麦粉2を混ぜ、手延べ製法でつくった麺です。

蕎麦の風味を感じながら、手延べ麺独特のツルッとした食感が楽しめると冬に人気の商品です。

ぜひ一度、お試しください。

『お!いしい けんぶんろく』について

本ブログでは、色々な産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、様々な素麺の情報を発信できれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。

色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。

【お!いしい けんぶんろく】 Vol.28

麺究者への道/「発酵」「熟成」「腐敗」はどう違う?

新年ひとつめのブログになります。

今年もお付き合いの程、よろしくお願いいたします。

年末は、新しいお取引様からのご要望や新製品開発など、本当にありがたいお話で忙しくしておりました。

おかげさまで新しいことにチャレンジさせていただける機会もあり、今年はワクワクドキドキなことが待っているんだろうなと期待でいっぱいです。

さて、昨年来、色々なテーマでブログ(私としては自分の勉強や新製品開発のデータベースとして)を書いてまいりましたが、今年も色々と勉強しながら記していきたいなと思います。

何年か後に振り返ったときに、このブログのために色々勉強したことが役立ったと言えるように、しっかりと調べていきたいと思いますので、もし内容にお気づきの点がございましたらご連絡ください。

今年の一つ目のテーマですが…

実は最近、新製品開発や島の中での事業者さんとの会話の中で当たり前のように耳にする「発酵」「熟成」という言葉が気になっています。

小豆島は「醤油」の産地であり、島には県立の「発酵食品研究所」があります。

日本酒の酒蔵さんもありますし、無添加でお味噌をつくる方もいらっしゃいます。

最近ではクラフトビールに取り組む方などもおられ、「発酵」「熟成」を活かしたさまざまな産業や食品を目にするようになりました。

実は、手延べ素麵も「発酵」「熟成」というキーワードを使用しますし、その働きを活かした工程もあります。

ただ、言葉として知っていても、実はなにが「発酵」でどうすることが「熟成」なのか…

「発酵」させることで、素麵に何が起きていて、「熟成」するということはどのような影響があるのか、実はよくは分かっていません。

もちろん、素麺をつくる工程では、その前と後で違いは分かりますし、必要なことは分かります。

ですが、その仕組みや働きなどについて理解している訳でなく、「そうしてきたからそうする」感じで製造工程を守り続けてきました。

「発酵」「熟成」は品質に大きく影響します。

例えば味や香り、いわゆる風味ということに大きな影響を及ぼします。

ということは、食品にとってとても重要なことを、「前からやっているからこれからも続ける」ということになり、もしかしたら美味しい素麵をつくる大切なポイントをスルーしているのかもしれない…そう思うと、もっとなにか、できることがあるんじゃないかと思えてきて、色々なことを知りたくなりました。

これまでに取り組んできている新製品開発にも関わっていくことですし、開発の方向性にも繋がります。

また、もしかしたら「発酵」「熟成」を活かすことで素麺づくりの製法も変化・進化させることができるかも知れません。

そんな可能性を感じましたし、信じています。

そこで、今年は「発酵」「熟成」について少し勉強し、さまざまな食品についても勉強したいと思います。

できれば島内の事業者さんを訪ね、新しい繋がりを広げていきたいと考えています。

自分自身のためであり、このブログをご覧いただく方のお役に立てればと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

写真は、12月に小豆島一番の観光地、寒霞渓から見下ろした写真です。

標高も600メートルくらいあるので、空気も冷たくて身もシャンと引き締まります。

【目次】

① 知ってるようで知らない「発酵」「熟成」「腐敗」の違い

② 発酵には欠かせない微生物のチカラと理解

③ 先人の知恵はすごい!発酵のパワー

④ 発酵で生まれた多くの食品たち

⑤ 熟成の3つの技法とは?

⑥ 味・栄養・食感など、熟成のメリットいろいろ

⑦ 熟成で美味しくなるメカニズム

⑧ 【新春特別価格】『小豆島福箱』発売中

① 知ってるようで知らない「発酵」「熟成」「腐敗」の違い

味や栄養の面で注目されている「発酵」と「熟成」は、どちらも食材が一定期間を経て変化することを表す言葉ですが、具体的にはどういう意味なのでしょうか。

人間に有害な変化である「腐敗」も含めて、調べてみました。

「発酵」とは

「発酵」とは、食材に付着した菌やカビなどの微生物がタンパク質や糖質を分解して、旨味の素となるアミノ酸やアルコールなどをつくり出すことにより、人間にとって有益な状態に変化させることだそうです。

旨味や風味、栄養価が増したり、保存性が高まったりします。

発酵には微生物の働きが不可欠で、麹菌や乳酸菌、酵母菌といった微生物によって、味噌、醤油、ヨーグルト、チーズ、ワインなどの発酵食品がつくり出されます。

「熟成」とは

「熟成」は、近年話題の熟成肉を例にとると、肉がもともと持っている酵素がタンパク質などを分解することで柔らかくなり、アミノ酸が増加することで美味しくなります。

また、清酒、ウイスキーなど酒類の熟成は、保存・貯蔵中に起きる化学的変化とのことです。

発酵と熟成は線引きが難しいところもあり、例えば味噌は、米に麹菌をつけて発酵させ、発酵の段階が終わると麹菌由来の酵素により熟成の段階に入るので「発酵熟成させた食品」と呼ばれるそうです。

「腐敗」とは

「腐敗」は発酵と同じ原理で微生物の働きによるものですが、人間にとって有益ではないものに変化してしまうことです。

においや見た目、味などが劣化し、食べられなくなります。

話は変わりますが、バナナなどの果物の場合、熟成と腐敗の区別は分かりにくいですよね

「腐りかけが美味しい」とは言われますが…

<参考サイト>

・「発酵」と「熟成」は何が違うのか?

https://ajibana.jp/trivia/465/

・発酵と熟成の違いとは?

https://www.mizkan.co.jp/osu-information/base/difference.html

・発酵と腐敗・熟成の違いって何?

https://www.marukome.co.jp/marukome_omiso/hakkoubishoku/20181025/10134/

② 発酵には欠かせない微生物のチカラと理解

発酵に欠かせない微生物は、「細菌」「酵母」「カビ」の3種類に分けられます。

それぞれにどんなものがどんな発酵食品を生み出しているかを分けて整理してみました。

【細菌】

細菌は、カビや酵母に比べて最も小さな単細胞の微生物で、細胞分裂を繰り返して増殖します。

腸内環境を整えることで知られる「乳酸菌」は、糖類を分解して乳酸に変える働きがあります。

牛乳に乳酸菌を加えるとヨーグルトやチーズができます。

また、ぬか漬けやキムチなどの漬物は、原料の野菜に含まれるブドウ糖や果糖などを乳酸菌が分解して発酵したものです。

「乳酸菌」が生成する乳酸により、pHを下げること(酸性)で食中毒細菌などの増殖を抑え、保存性が高まります。

また乳酸菌はアミノ酸を生み出すことで、発酵食品に独特の風味が生まれます。

「納豆菌」は、田んぼや畑、枯れ草、稲わらなどに生息する細菌です。

煮大豆に納豆菌を加えると、発酵の過程でタンパク質を分解し、旨味成分であるアミノ酸を生成して納豆ができます。

納豆菌は生きたまま腸内にたどり着き、善玉菌を活性化させ悪玉菌を抑制して腸内環境を改善したり、「ナットウキナーゼ」というタンパク質分解酵素が血液をサラサラにする働きがあるそうです。

「酢酸菌」は、アルコールを酢酸に変える、酢をつくるのに欠かせない細菌です。

酢酸によりpHを低下させて他の微生物を近寄らせない環境をつくり、防腐や静菌・殺菌の働きをするとのこと。

また酢の強い酸味と刺激臭も、酢酸によるものです。酢酸菌は腸内の免疫スイッチを刺激して活性化させ、花粉症やアレルギーを抑制する作用があると言われます。

【酵母】

酵母による発酵は、主にアルコール発酵で、ブドウ糖をアルコールと二酸化炭素に分解します。

大麦を発芽させてつくった麦芽からの麦汁にビール酵母を加え、アルコール発酵させるとビールができます。

ブドウの果汁にワイン酵母を加え、アルコール発酵させるとワインができます。

また酵母から出る炭酸ガスは、パンの発酵に利用されています。

パンづくりに使われる酵母は大きく分けて「イースト」と「天然酵母」の2種類。

イーストはパン専用の酵母として基本的に1種類の酵母を培養させたものです。

天然酵母は穀物や果物など自然にある酵母を育てたもので、乳酸菌など他の菌も混ざっているそうです。

【カビ】

カビは糸状細胞の微生物で、胞子を飛ばして拡散し、菌糸と呼ばれる糸状の細胞を伸ばして広がります。

カツオ節をつくるのに使われる「カツオブシカビ」や、ブルーチーズで知られる「青カビ」などのほか、「麹菌」もカビの一種です。

麹菌は、味噌や醤油、みりん、米酢、甘酒、日本酒、焼酎、漬け物など、日本由来の発酵調味料や発酵食品をつくるのに使われるカビです。

そのまま使うのではなく、お米、麦、大豆などに加えて培養させた「麹」にして使用します。

菌を繁殖させた食材により、「米麹」「麦麹」「大豆麹」など麹の種類が変わります。

麹菌が生み出す酵素の働きで、食材の体内での消化・吸収の効率が良くなったり、腸内の善玉菌が活性化して腸内環境が良くなったりします。

また麹菌は、豊富なビタミンやミネラルなどの栄養素をつくるそうです。

<参考サイト>

・発酵食品にはどんな種類があるの?主な発酵食品一覧

https://www.kobayashi-foods.co.jp/washoku-no-umami/hakkou-table

・発酵のきほん

https://www.hakko-blend.com/study/

③ 先人の知恵はすごい!発酵のパワー

食材は発酵させることにより、人間に有益な変化が起こります。

その主な働きや作用について3つありますが、よくぞこんな発見ができたものだと驚きます。

そして、それが現代にでも役に立ち、今まさに健康や食問題の解決に繋がるんですから、本当に素晴らしいことですね。

【食品の保存性向上】

ある環境のなかに特定の微生物が一定数以上いる場合、他の微生物は繁殖することができないそうです。

発酵を促す微生物が増えることにより、腐敗菌を寄せつけないようにするため、食品の保存性が高まります。

また発酵によって生まれる乳酸や酢酸、アルコール自体にも殺菌効果があるので、雑菌の増殖を抑え、食品のおいしさが保たれるとのことです。

【味わいや香りアップ】

食材が微生物により分解され発酵する過程で、アミノ酸やイノシン酸、グアニル酸などの旨味成分が生まれます。

また発酵食品の独特な香りについても、発酵過程で微生物の作用によって生成される香気成分によるものだそうです。

【栄養価や健康機能が高まる】

発酵の過程で、微生物がビタミン類などさまざまな栄養成分をつくり出します。

元の食材よりも栄養価が高まったり、新しい栄養成分が加わったりします。

また、栄養成分が体内に吸収されやすくなる、腸内環境を整え免疫力が高まる、活性酸素の発生を抑え酸化を防ぐ、などのメリットもあります。

<参考サイト>

・発酵食品って何がいいの?

https://www.hakko-blend.com/study/whats/01/

④ 発酵で生まれた多くの食品たち

私たちが普段口にしている食べ物や飲み物の中にも、発酵の力によりつくられているものがたくさんあります。

【発酵食品】

<大豆系>

代表的な納豆は、納豆菌で発酵させた「糸引き納豆」と、麹菌で発酵させた糸を引かない「塩辛納豆」の2種類に分けられます。

「糸引き納豆」はさらに、大豆を丸ごと蒸してつくる「丸大豆納豆」、大豆を炒ってひき、皮を取り除いた後に納豆菌をつけて発酵させた「ひきわり納豆」、ひきわり納豆に米麹と塩を加えて、発酵・熟成させた「五斗納豆」に分けられるそうです。

インドネシアの「テンペ」など、海外にも納豆に似た食品があります。

※写真はPhotoAC「テンペ」より

<野菜系>

野菜などを漬け込んで風味と保存性を高める漬物には、つくる過程で発酵させる「発酵漬物」があります。

塩分を含む漬け床に漬け込むことで、野菜から出た水の中で乳酸菌が育ち、その働きによって漬物ができます。

野菜にもともと付着している乳酸菌が、糖類などを分解して乳酸を生成することによりpHが低下することで酸性になるそうです。

そのため酸味が出て、また酸に弱い腐敗菌の働きが抑えられることで保存性が高まるとのこと。

空気中などから付着した酵母も増殖することで、漬物特有の風味が生まれます。

韓国の「キムチ」や、ドイツの「ザワークラウト」、欧米の「ピクルス」なども発酵漬物です。

<肉系>

生ハムは、豚肉を塩水や塩で漬けて乾燥させ、燻製などの加工をせず、発酵・熟成させてつくられます。

ドライソーセージは、豚肉とアルコール、塩を混ぜて腸詰めにし、乳酸菌により発酵させつくられます。

※写真はPhotoAC「熟成サラミ」より

<魚介系>

魚介類にはもともとイノシン酸が多く含まれており、さらに発酵する過程でアミノ酸類が増え、イノシン酸も増えるそうです。

カツオ節は、カツオブシカビを何度もつけて燻したり乾燥させたりしてつくられます。

寿司の原型とも言われるなれずしは、魚を塩とご飯で発酵させたものです。

塩辛は、魚やイカの身・内臓などを塩漬けにして、発酵・熟成させています。

<その他>

乳製品であるヨーグルトやチーズ、また、パンやチョコレートも発酵食品です。

ヨーグルトは、牛乳に含まれる乳糖を乳酸菌で分解させてつくられます。

チーズは乳酸の発酵により酸化させた後に、加熱したり、酵素を添加して凝固させたりしてつくられます。

【発酵飲料】

<アルコール>

日本酒は、米に清酒酵母や麹を加え、発酵させてつくります。

ビールは、麦芽のでんぷんを糖化し、ビール酵母を加えて発酵させます。

ワインは、原料のブドウにワイン酵母を加えてつくります。

焼酎や泡盛も、発酵の力でつくるアルコール飲料です。

<発酵茶>

お茶の葉には酸化酵素が含まれており、摘んだ後そのままにしておくと徐々に発酵していくそうです。

発酵が進むと茶葉の色や香りが変化します。

発酵の方法や度合により「不発酵茶」「半発酵茶」「発酵茶」「後発酵茶」の4種類に分けられるとのことです。

緑茶や煎茶は発酵をさせずにつくられます。

ウーロン茶は、葉の周辺部の色が茶色に変色し始めたら火を入れ、発酵を止める半発酵茶です。

紅茶は、発酵の途中で揉む工程を入れて茶葉を傷つけることにより発酵を促進し、最後まで発酵させる発酵茶です。

プーアール茶は、茶葉を摘んですぐに火を入れて発酵を止めますが、その後、麹菌などの微生物によって発酵させる後発酵茶です。

<その他>

甘酒(麹甘酒)は、炊いたご飯に米麹を加えてつくられます。

麹菌や麹菌の酵素の働きにより、ブドウ糖や必須アミノ酸、ビタミンB群などの栄養素がつくり出されます。

麹甘酒はノンアルコールですが、酒粕に砂糖と水を加えた酒粕甘酒はアルコールを含みます。

【発酵調味料】

「醤油」は、麹菌の酵素で大豆のタンパク質を分解してつくられ、醤油乳酸菌や酵母などの働きにより熟成が進みます。

「味噌」は、大豆と麹、塩が原料です。麹の種類により、米味噌や豆味噌、麦味噌などがあります。

「酢」は、酒に酢酸菌を加えてつくります。原料の種類により、米酢、黒酢、リンゴ酢、ワインビネガーなどがあります。

「みりん」は、もち米と米麹、焼酎が原料です。麹菌の酵素がでんぷんを糖化することでつくられます。

他にも塩麹や醤油麹、中国の豆板醤、韓国のコチュジャンなどがあります。

魚醤は魚と塩を発酵させた調味料で、タイのナンプラーもその一種です。

<参考サイト>

・ゆたかな食文化を支えるさまざまな発酵・発酵食品

https://www.hakko-blend.com/study/

・発酵食品の一覧を紹介!効果や食べ方のポイントとともに確認しよう

https://www.u-can.co.jp/course/data/in_html/1473/column/column01.html

・主な発酵食品を一覧でチェック!効果・効能を高める健康レシピで豊かな食生活を

https://brunofans.jp/2023/05/post-709.html

・食べておいしく、カラダにやさしい発酵食品!

https://www.nissui.co.jp/recipe/fish-kitchen/featured/c00004/index.html

・乳酸菌 乳酸菌が含まれる食品はこれ!

https://www.nutrilite.jp/magazine/lactic-acid-bacteria/content32.html

・製法の違いで分けるお茶の種類

https://shop.chanoma.co.jp/column/kind/kind.html

⑤ 熟成の3つの技法とは?

発酵と並ぶ食材の変化である熟成には、日本古来の技法から新しく生まれたものまで、3つの技術があるそうです。

これらの技術について、熟成肉の例が分かりやすいと思うので整理してみます。

【枯らし熟成】

肉を枝肉のまま吊るし、3~4週間かけて熟成させる、かつて日本のお肉屋さんでよく見られた方法。

骨のまま吊るすことで、肉に負担がかかりにくいそうです。

冷蔵庫内で肉に最適な菌が自然に付着し、水分がゆっくり引き出されることで旨味が凝縮するとのこと。

表面のカビをそぎ落とす必要があるなど効率が良くないことから、真空技術の発達や流通の発展などにより、あまり活用されなくなったそうです。

【ドライエイジング】

管理された環境で乾燥させながら熟成する、ニューヨークから伝わった方法。

専用の貯蔵庫の中で湿度・温度を調整し、風を循環させながら水分を抜き、2週間~2カ月かけて熟成させます。

熟成の過程で自然に微生物がつきます。

こちらも表面のカビをそぎ落とす必要があります。

【ウェットエイジング】

真空にして、0℃~1℃の貯蔵庫で1~2週間寝かす技法です。

元々は、輸送の際に肉の劣化を防ぐため真空にしていたところ、数日寝かせると肉の酵素の働きにより柔らかくなり、旨味も増すことが分かったそうです。

他の技法に比べて管理がしやすいですが、旨味や香りはあまり増えないとのことです。

<参考サイト>

・熟成とは?発酵との違いと熟成することで食材が美味しくなる理由

https://www.kobayashi-foods.co.jp/washoku-no-umami/jyukuseitoha

・大ブームの「赤身肉」&「熟成肉」を詳しく知ろう!【熟成肉編】

https://ourage.jp/column/healthy_gohan/38302/

⑥ 味・栄養・食感など、熟成のメリットいろいろ

熟成により、食材のタンパク質が分解されてアミノ酸が増えます。

このことにより、さまざまな効果が現れます。

ただし熟成と腐敗は紙一重なので、プロによる管理と見極めが必要です。

自宅で熟成させるのは難しいようです。

【旨味が増す】

アミノ酸は旨味成分のひとつなので、熟成が進みアミノ酸が増えることで美味しさをより感じられるようになります。

【芳醇な香りがする】

熟成香と言われる芳醇な香りがします。

【栄養分が吸収されやすくなる】

タンパク質は人の体をつくるのに必要ですが、そのままでは吸収されません。

熟成によりアミノ酸に変化することで、栄養分が吸収されやすくなります。

【食感がやわらかくなる】

酵素の働きにより肉の筋線維が分解され、食感がやわらかくなります。

⑦ 熟成で美味しくなるメカニズム

味噌や醤油、お酒、チーズなどの発酵食品にも、長期間熟成させるものが多いですね。

熟成により旨味が増すメカニズムについて、もう少し詳しく調べてみました。

タンパク質は、アミノ酸が長くつながったもので、味はほとんどありません。

食品に含まれるタンパク質が、食品自体が持つ酵素や空気中の微生物などにより分解される、つまり熟成することで、アミノ酸や、アミノ酸が複数つながったペプチドになります。

アミノ酸やペプチドは様々な味を持っているため、分解されればされるほど、旨味が強く感じられるようになります。

ペプチドは非常に種類が多く味もアミノ酸より複雑多様で、コクや濃厚感、異味異臭に対するマスキング効果などを持つものもあるとのことです。

旨味成分であるアミノ酸のグルタミン酸やイノシン酸に、ペプチドが加わることにより、相乗効果で深いコクや濃厚な味わいが生まれたり、塩味や酸味、苦味が弱くなったりして、より美味しくなると考えられています。

またペプチドは加熱処理を行うと他の物質と反応し、新たな風味が生まれます。

これにはメイラード反応と呼ばれる現象が関与しており、食品に独特の良い香りが生まれることが知られています。

ただしペプチドには苦味を持っているものなどもあり、味に良い影響を及ぼすものばかりではないそうです。

<参考サイト>

・「うま味」とともに「おいしさ」をアップさせる「熟成」…深まる「味わい」の秘密は「タンパク質」の「分解」だった!

https://gendai.media/articles/-/111803?page=2

・ペプチドは、おいしい!?

http://topics.foodpeptide.com/?eid=453628

⑧ 【新春特別価格】『小豆島福箱』発売中

昨年は、さまざまな形で小豆島の美味しいものをご紹介したり販売したりさせていただきました。

そこで、今回は新年のスペシャル企画として、石井製麺所の人気商品と組み合わせた「小豆島福箱」をご用意しました。

中身は…

・石井製麺所:手延べ半生うどん、手延べきくらげ麺

・岬工房:オリーブ新漬け

・瀬戸の香:小豆島の釜めしの素

・丸島醤油:味醤油

・箭木椎茸園:原木干し椎茸

・安田農業集団:特別栽培米

を詰め合わせた、小豆島ならではの美味しいセットをご用意させていただきました。

オリーブの新漬けは、何と言っても、小豆島の今だけの味覚で、日本独自のものです。

オリーブの独特のオイリーな優しい食感と、塩加減の良い塩梅が魅力な「オリーブのお漬物」です。

塩加減がご飯のおかずにも合いますし、お酒のアテにもちょうど良いようです。

知り合いの日本酒ソムリエさん、ワインソムリエさんにも「日本酒に合う!」「ワインに合う!」とお褒めをいただきました。

ぜひとも食べてみていただきたい味覚です。

釜めしは、きっと日本全国の地域にそれぞれの味が根付いているんでしょうね。

小豆島は醤油の産地ですから、釜飯(炊き込みご飯)には、ちょっとうるさいですよ!

そんな中、古くから佃煮の製造をおこなってきた瀬戸の香さんがつくる「おばあちゃんがつくった」優しい味わいの釜めしの素です。

具材も国産にこだわり、「あぁ〜美味しい〜」って心から言える(僕は言いました)釜飯を味わっていただけますよ。

味醤油は、これは本当に台所に一本、置いておいて欲しい調味料です。

これ一本で、めんつゆから、煮物の味付け、お味噌汁の隠し味、おでんや炊き込みご飯にも使えるので本当に万能な調味料です。

1本あればお料理の幅がぐんと拡がると思います。

濃縮つゆなので1本あればかなりもつので便利ですよね。

原木椎茸を使った干し椎茸は、島でも人気の商品です。

島の産直コーナーに毎日並べられていますが、毎日ほぼ完売で、わざわざこれをまとめて買いに来る人までいるそうです。

干し椎茸は、縁起物でも知られていますし、日本人ならではの旨みの素ですよね。

特別栽培米のお米は、田植えをする前にレンゲを咲かせ、それをすき込み肥料としています。

苗を植え付け栽培する際には、できるだけ農薬を減らして栽培されています。

令和5年度の収穫米で、玄米で保存し、出荷されるギリギリに精米してお届けさせていただきます。

特別なブランド米でなく、島の農家さんが丁寧につくられたお米を、セットにしてお届けさせていただきます。

セットで美味しく、何度も味わいたくなる「小豆島の美味しいものをセットにした福箱」はいかがでしょうか。

《石井製麺所オンラインショップ》 https://141seimen.thebase.in/

《新春特別商品 小豆島福箱》 https://141seimen.thebase.in/items/81778481

最後に…

1月1日に起きた「能登半島地震」で被災された方、影響を受けられた方に、心よりお見舞い申し上げます。

連日の報道により、お亡くなりになられた方が多くいらっしゃるとのこと。

ご遺族の皆様へ、心よりお悔やみ申し上げます。

また、救助や復興に携わられるすべての方の安全と健康を心よりお祈り申し上げます。

石井製麺所でも何かできることがないか、ボランティアで活動される方々と連携を取りながら、少しでもお役に立ちたいと考えています。

お役に立てることがございましたら、ぜひお声がけください。

『お!いしい けんぶんろく』について

本ブログでは、色々な産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、様々な素麺の情報を発信できれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。

色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。

【お!いしい けんぶんろく】 Vol.27

メンコレ⑥/カラフルな食材を練り込んだ素麺の存在感

このブログを書き出してから、様々な産地を調べたり、食材を練り込んだ手延べ素麺・麺を調べたりしてきました。

それは、弊社が新しい取り組みとして様々な企業様とのコラボ商品やOEM商品のご依頼をいただくようになったことも、ひとつの理由です。

調べてみると実に色々な手延べ素麺(特殊麺)がありました。

また、他の麺類の製麺に対する進化を知ることで手延べ素麺の可能性ややりたいことも色々と出てきました。

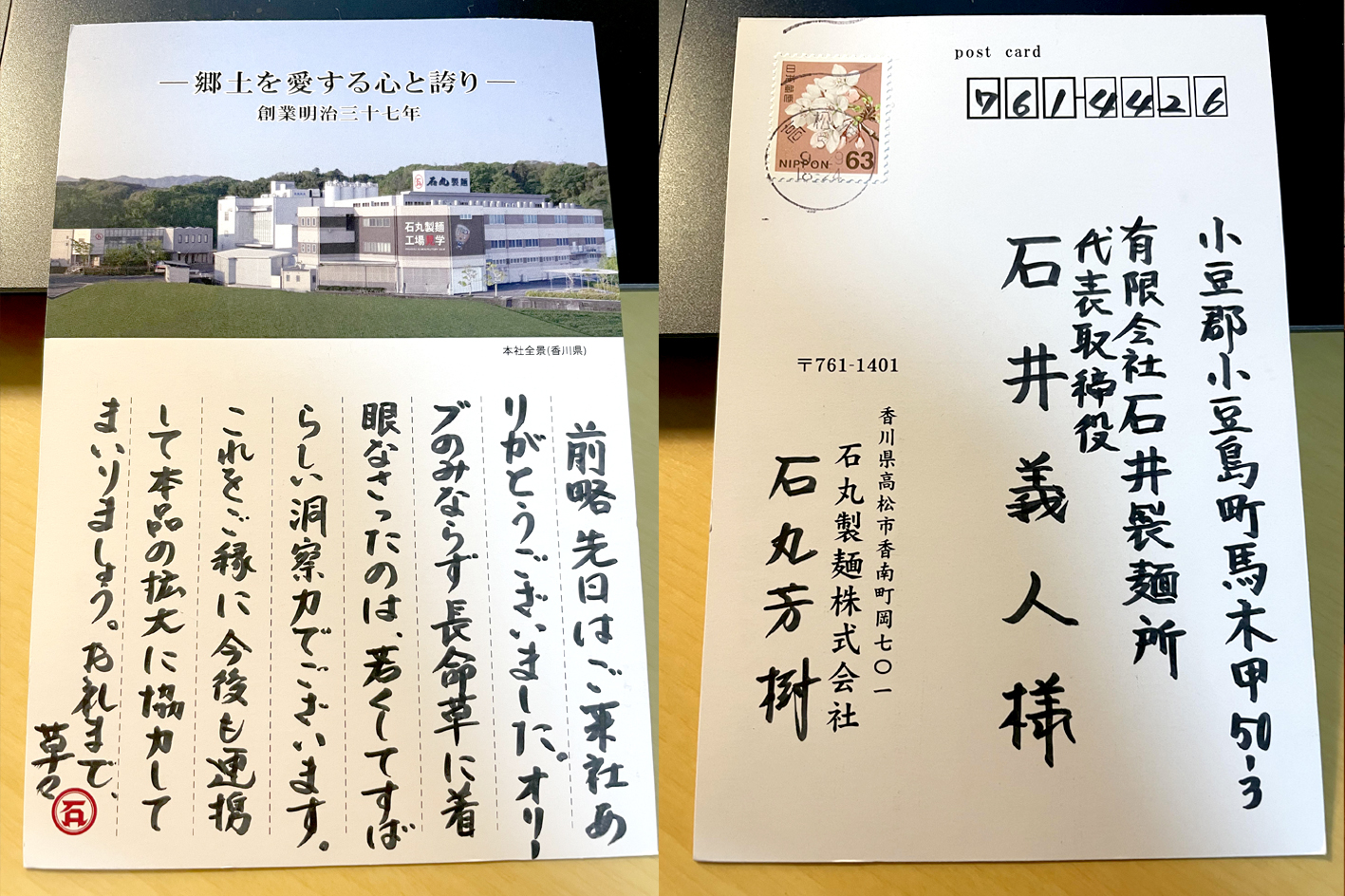

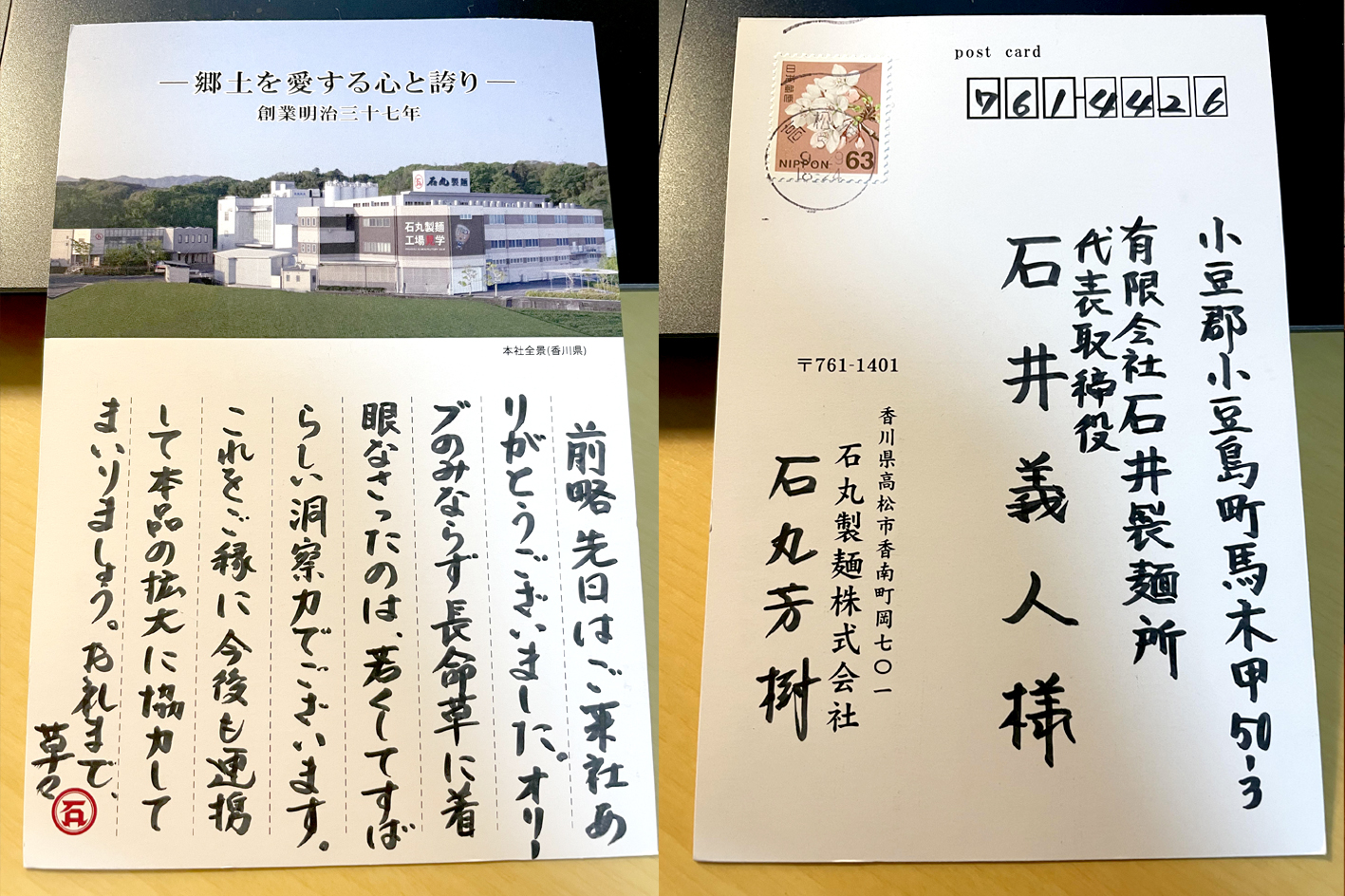

その方向性のひとつとして、先日お伺いした石丸製麺の石丸社長のお言葉がとても心に残っています。

「産地の特産品を活かした素材を利用し、新しい価値を創り出し、一緒に地域を元気にしていく。それを“うどん”で実現していく」

といったお言葉でした(少し美化して言葉を補っているかも知れませんが、頭の中に残っているお言葉です)。

※伺った際のお話について詳しくは「【お“いしい”けんぶんろく】vol.24 麺求者への道/うどんを研究してみる」をご覧いただけましたら。

石井製麺所でも産地と共に歩み、奇をてらった“延命”のための手延べ素麺の製造ではなく、これからも手延べ素麺がたくさんの方から必要とされ美味しく召し上がっていただけるように成長していきたいと考えています。

もちろん、化学調味料や着色料などはできるかぎり使用せず、食材や自然由来のものを活用し、健康を守ることができる食品を目指したいと思っています。

そこで、今回は“色”に着目してみました。

素麺と言えば白い細麺が思い浮かぶと思いますが、色々な食材を生地に練り込むことにより、文字通り「色々」な色の麺をつくることができます。

1980年代後半まで関東を中心に、冷や麦にはピンクや緑の麺を数本入れている商品が多かったそうです。

これは、素麺と並べて売るときにお店の人が区別しやすいように、という理由からとのことです。

商品管理が進化した現在ではそうした実用的な意味はなくなりましたが、製麺技術の向上もあって多様な食材を練り込んだ素麺が開発されており、食材の色を生かしたカラフルなものもたくさんあります。

色のついた素麺が食卓に上ることで、食欲を増進させたり、祝いのお膳を鮮やかに彩ったり、子供が喜んでくれたり、いつもの食事のちょっとしたアクセントになったりします。

今回は「メンコレ」第6弾として、カラフルな食材を練り込んだ素麺について、“色々”調べてみましたので、ぜひお付き合いの程よろしくお願いいたします。

※以下にご紹介する素麺は、2023年12月18日現在の当社調べになります。

ご紹介した地域以外でも同様の商品を扱っておられるかもしれませんのでご了承ください。

また、これ以外にもこんな食材を練り込んだ素麺がある、という情報をお持ちの方は、ぜひお知らせください。

<参考サイト>

・そうめんやひやむぎにピンクや緑色の色付きの麺が入っているのはなぜ?

https://jpnculture.net/somen-hiyamugi/

【目次】

① カラフル素麺の元祖!?愛媛県の「五色素麺」

② カラバリが楽しい!ご当地オリジナル素麺

③ まだまだある!果物や野菜の色を生かした素麺

④ 《美味しい手延べ素麺》手延べ山芋素麺 編

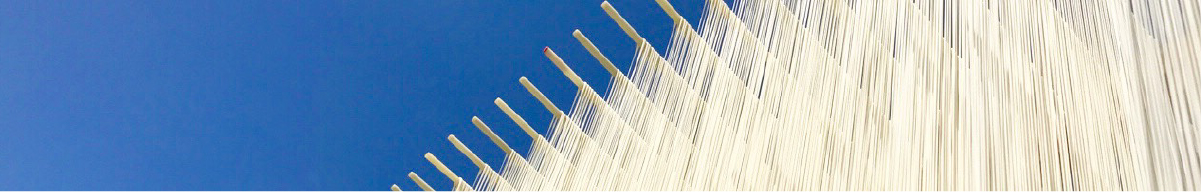

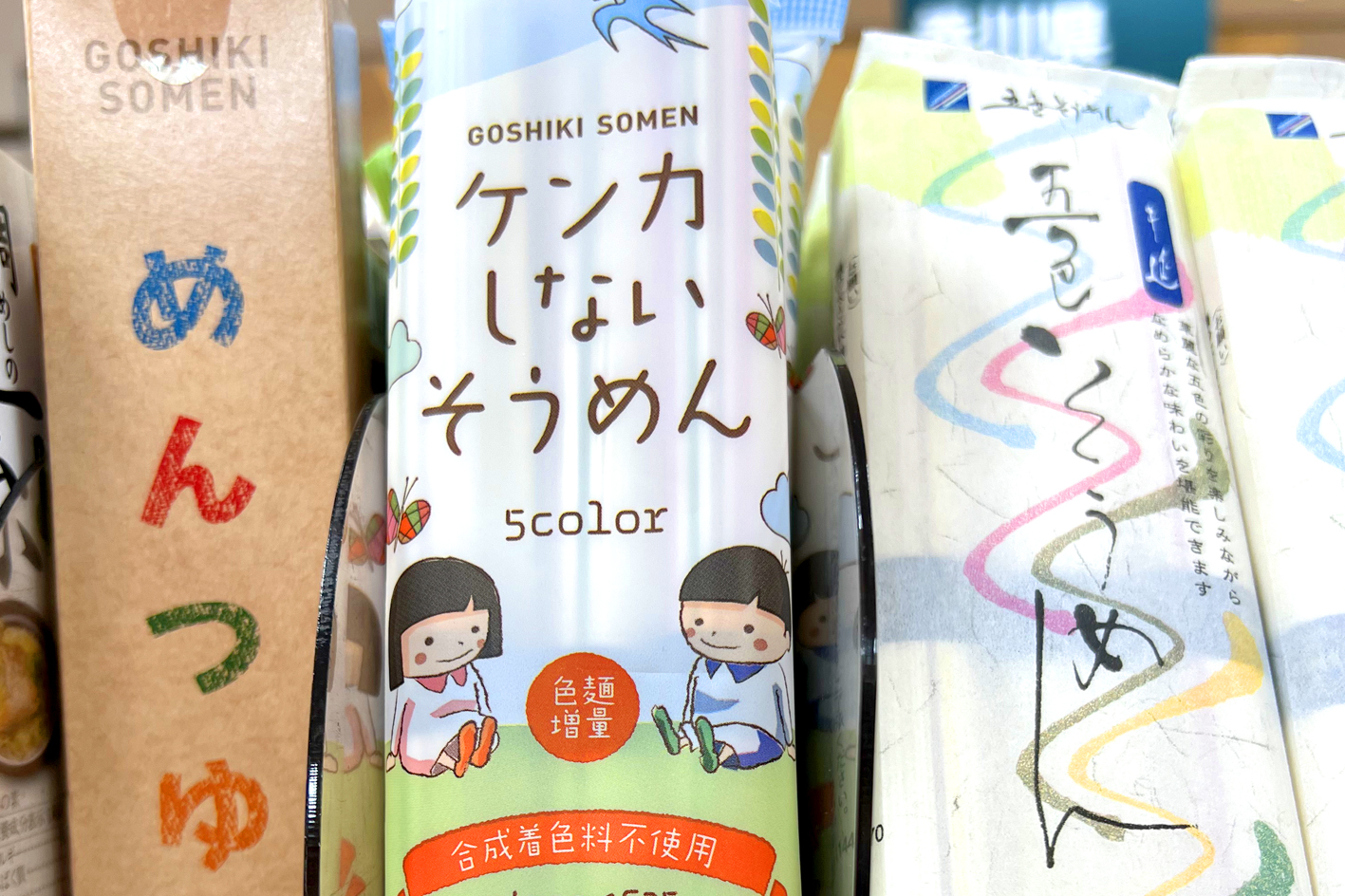

① カラフル素麺の元祖!?愛媛県の「五色素麺」

愛媛県松山市の郷土料理として知られる「五色素麺」は、その名の通り5色の素麺です。

人工着色料は使わず、もち麦・蜜柑・梅・抹茶など自然のもので着色されているそうです。

その由来は江戸時代にさかのぼるといわれます。

享保7年(1722年)、寛永から続く製麺会社の八代目・長門屋市左衛門の娘が椿神社に参拝したとき、美しい五色の糸が下駄に絡みついたのを見て、父親に「そうめんに五色の色をつけてみては?」とすすめたそうです。

これを機に色麺の技術が編み出されたと伝えられています。

試行錯誤の末、赤はベニハナ、黄色はクチナシ、濃紺はタカナ、緑はクチナシとタカナを使って色をつけたそうです。

5色の彩りのそうめんは評判となり、参勤交代の折に献上した八代将軍徳川吉宗から「格別上品至極」と賞賛されたとのこと。

また、朝廷からも「美麗五色は唐糸の如く美し」との綸旨を賜り、「五色そうめん」の名が全国に知られるようになったと言われています。

五色素麺を愛した著名人も数多く、近松門左衛門は「味はいうまでもなく、その美しい姿はまるで冬の日に輝きながら、舞い踊っている陽炎のよう」と賞しています。

正岡子規は「文月のものよ五色の糸そうめん」という句を残しています。

また、愛媛を代表するお座敷唄である「伊予節」にも、松山の名物名所のひとつとして「おとに名高き五色そうめん」と唄われています。

<参考サイト>

・五色そうめんの歴史

https://goshiki-soumen.co.jp/history/

・色麺300年! 愛媛の夏の味・五色そうめんの覚悟

https://www.ehime-np.co.jp/article/news202206030011

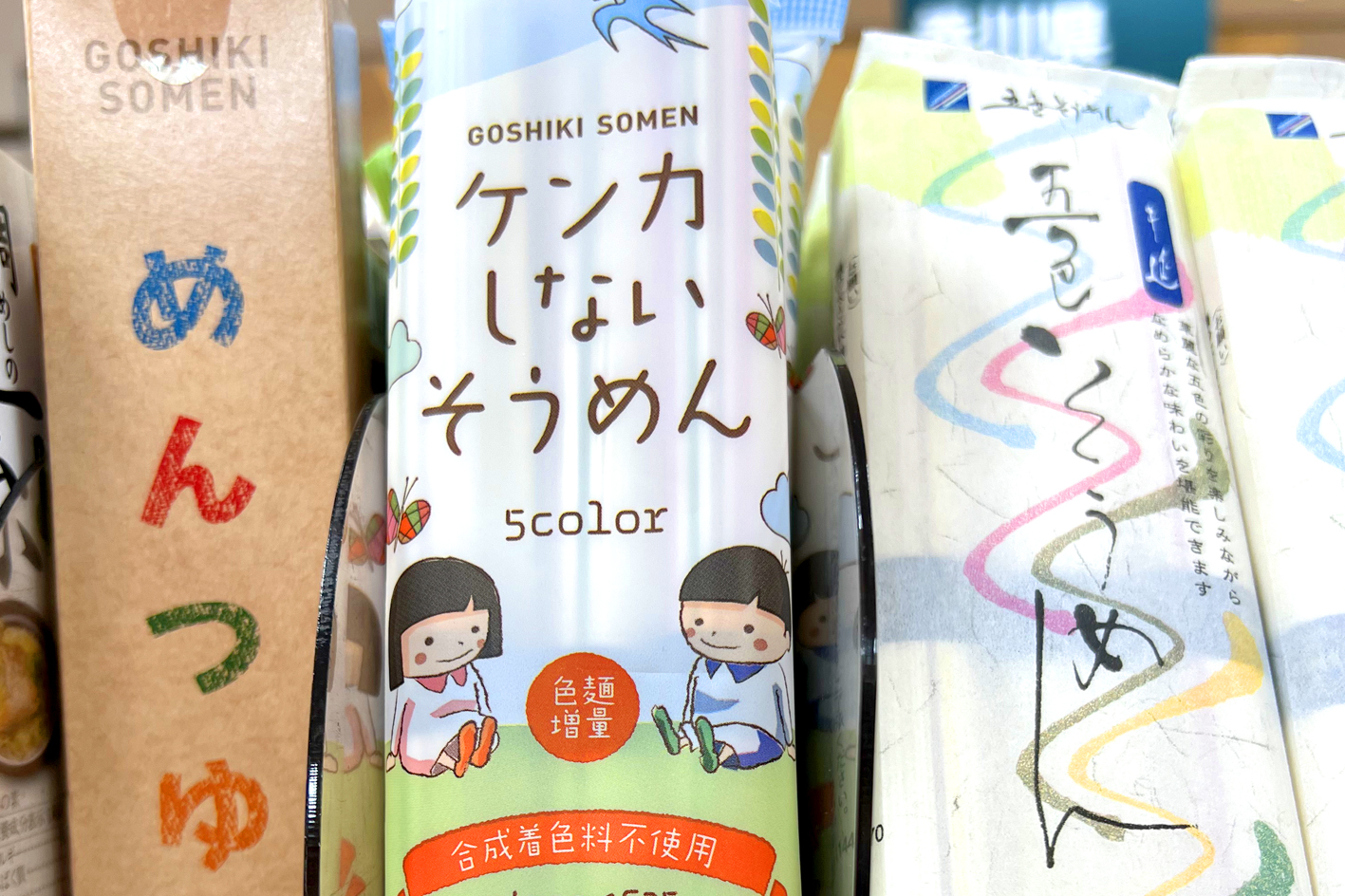

② カラバリが楽しい!ご当地オリジナル素麺

全国の素麺の産地で、カラフルな素麺を何色か組み合わせた商品が販売されています。

色々と調べてみました。

【いろいろそうめん】(愛媛県松山)

カラフル素麺の元祖ともいえる「五色素麺」を生み出した老舗「五色そうめん株式会社」さんでは、今も変わらず次々と新しい素麺を開発されています。

特徴的なのが「いろいろそうめん」。

クレヨン風のパッケージに、柚子・梅・伊予柑・抹茶・クチナシ・黒ごまといった自然素材と天然色素を練り込んだ色麺を詰め合わせた楽しい商品です。

中にはノートも入っていて、盛り付けイメージなどの絵や文字を書いて楽しめるそうです。

ほかにも、もち麦・蜜柑・梅・抹茶を使った極細の素麺を詰め合わせた「媛のまゆ糸」、白麺にもち麦・蜜柑・梅・抹茶の色麺を3割と多めに混ぜ合わせた「ケンカしないそうめん」、白麺と色麺を程よく混ぜ合わせた「梅の香そうめん」「柚子の香そうめん」「伊予の香そうめん」などを販売されています。

【色撫子】【みわのにじ】(奈良県三輪)

素麺発祥の地である奈良県三輪でも、カラフルな素麺がつくられています。

嘉永3年(1850年)創業の老舗である「株式会社池利」さんで販売されている「色撫子」は、白・梅・青シソ・カボス・紫イモの5色。

ほかにも、彩り鮮やかな七夕の七色(白・人参・梅・カボチャ・シイタケ・ホウレン草・紫イモ)、四季の四色(白・梅・シソ・カボス)、夏野菜(トマト・オクラ・カボチャ)などのセットを販売されています。

明治38年(1905年)創業の「株式会社三輪そうめん小西」さんでつくられている「みわのにじ」は、虹に見立てた7色の素麺の詰め合わせ。

白・紅シソ・トマト・生姜・青シソ・ブルーベリー・紫イモ・ヨモギだそうです。

ほかにもトマト・カボチャ・オクラの夏野菜を練り込んだ3色のセットを販売されています。

【野菜そうめん】(長崎県島原)

国内の手延べそうめんの約3割を製造している長崎県島原にある、安政5年(1858年)創業の「高橋謙作製麺」さんでは、八女茶・パプリカ・カボチャ・紫芋を使った「無添加手延べ野菜そうめん」をつくられています。

野菜の味はほとんどせず野菜が苦手な方でも食べられますが、温めて食べると野菜の風味が感じられるそうです。

【縁のむすび】(富山県砺波)

「丸まげ素麺」とも呼ばれるユニークな形が特徴の「大門素麺」の産地である富山県砺波市では、「株式会社柿里」さんが、その形状を生かした素麺を開発されています。

カラフルな素麺を花の形に丸めた「組紐」シリーズという商品で、カボチャ・紫イモ・桜・パプリカ・抹茶を使っています。お祝いごとや法要の引き出物、プチギフトなどに使える商品展開をされています。

【沖縄のそうめん】(沖縄県)

沖縄の「サン食品」さんは、沖縄特産のゴーヤー(ニガウリ)・紅イモ・ウッチン(ウコン)を練り込んだそうめんをつくられています。

【俊麺(しゅんめん)】

ちょっと番外編ですが、石井製麺所にお越しいただいたSHUNくんが開発した「俊麺(しゅんめん)」もここでご紹介させていただきます。

オリジナルデザインの手延べそうめんを商品化、「しょうが麺」「ごぼう麺」「にんにく麺」「トマト麺」「しそ麺」それに「白麺」という6種類の手延べ麺があります。

パッケージのキャラクターも独自に考えられたそうです。

公式オンラインショップ:https://shunmen2626.base.shop/

<参考サイト>

・いろいろそうめん

https://www.goshiki-soumen.shop/shopdetail/000000000125/

・三輪そうめん池利 色そうめん

https://ikerishop.com/SHOP/1059448/list.html

・三輪そうめん小西 みわのにじ

https://marche.onward.co.jp/shop/g/gOWM1003766/

・無添加手延べ野菜そうめん

https://item.rakuten.co.jp/kyushumall/422140134004/

・【長崎県南島原市】高橋謙作製麺

https://shop.nihonmono.jp/collections/producer-108

・柿里

https://kakizato.jp/

・沖縄のそうめん(乾麺)

https://www.ryukyu-h.com/cat370000.html

③ まだまだある!果物や野菜の色を生かした素麺

このほかにも、各地の特産物を練り込んだ素麺には、果物や野菜などの美しい色を生かしたものが数多くあります。

調べてみると本当に色々ありますね。

【イチゴ】

栃木県のイチゴ「とちおとめ」を生地に練り込み、独自の低温熟成で半生に仕上げた素麺がつくられています。

薄いピンク色の麺で、開封するとイチゴミルクのような甘い香りが広がりますが、ゆでるとほんのり香る程度になるそうです。

大分県でも、大分県産のイチゴを練り込んだ素麺がつくられています。

【サクランボ】

山形県には、特産のサクランボの果汁を練り込んだ素麺があります。

薄いきれいなピンク色の乾麺です。

【ナシ】

千葉県には、地域ブランドである「市川の梨」のピューレを限界まで練り込み、シャリシャリした食感が楽しめる麺があります。

薄い黄色で、素麺より少し太い冷や麦タイプとのこと。

【モモ】

大分県では、清川特産の「クリーンピーチ」というモモを使った素麺がつくられています。

モモの味は際立てていないそうですが、ゆで上げると鮮やかなピンク色の麺が楽しめます。

【メロン】

熊本県には、熊本県産小麦と特産の「七城メロン」の果汁を使った素麺があります。

薄い緑色で、麺からメロンと赤穂塩による出汁が出るそうです。

【ブドウ】

熊本県産のブドウを種や皮ごと搾って練り込んだ素麺が、熊本県でつくられています。

淡いピンク色の麺です。

【柿の皮】

福岡県香春町では、特産である「採銅所のあま干し柿」の製造過程でできる渋柿の皮を練り込んだ素麺がつくられています。

少しくすんだ柿色で、独特の甘みと風味が感じられるそうです。

【タマネギ】

兵庫県淡路島には、特産のタマネギをローストして甘みと旨みをさらに引き出し、粉末状にして練り込んだ素麺があります。

風味豊かな、茶色の麺です。

【ゴボウ】

宮崎県では、特産のゴボウを練り込んでつくられた素麺があります。

薄い茶色の麺で、豚骨スープと合わせても楽しめるそうです。

【レンコン】

熊本県八代で、農薬・化学肥料不使用で古くから栽培されてきた品種のレンコンを粉末にして生地に練り込んだ素麺がつくられています。

レンコンの色が薄く付いた麺です。

こうして見ると、九州地方で色々な素麺がつくられていることが分かります。

農業も盛んであり、島原素麺のように多くの製麺会社が近くにあるからでしょうか。

石井製麺所も、農家さんや企業からオリジナル素麺づくりで頼られる存在になりたいものです。

※写真はPhotoAC「熊本城」より

<参考サイト>

・本格的な半生麺!ピンクの「苺そうめん」が女性に大人気♪

https://ichigo.university/somen

・newめん-いちご-

https://somenryubu.base.shop/items/70143603

・さくらんぼそうめん

http://www.shoji-men.jp/shop.cgi?id=42

・市川の梨麺

https://www.tflaaap.com/goods/%E5%B8%82%E5%B7%9D%E3%81%AE%E6%A2%A8%E9%BA%BA/

・手延べ 桃そうめん

https://www.niji-dept.com/view/item/000000000496

・メロンそうめん

https://kikuchi-marugoto.com/products/detail.php?key=688&tml=list

・手延ぶどう素麺

https://rokuzikan.com/items/60d3d8f984ec6e36829eb98e

・福岡県香春町の特産品【柿皮そうめん】ドン‼

https://kawarakanko.thebase.in/items/30030013

・淡路島手延べ 玉ねぎそうめん

https://fukura-tenobe-seimenjyo.jp/?pid=122808077

・手延べごぼめんつゆ付

https://hinata-buyersnavi.pref.miyazaki.lg.jp/site/seikeshokai/items/3/

・蓮根手延そうめん

https://www.tac21supercarrot.jp/shopdetail/002005000013/

④ 《美味しい手延べ素麺》手延べ山芋素麺 編

今回のテーマのカラフルさからは真逆かも知れませんが、石井製麺所の人気手延べ麺をご紹介させていただきます。

からだに嬉しい山芋のパウダーを麺生地に練り込み、モチモチツルンとした食感が特長の素麺です。

古くから栄養満点の食べ物として親しまれてきた山芋。

我が家でも子どもの頃から、すりおろした山芋がよく食卓に並びました。

冷やした素麺はもちろん、にゅうめんやパスタ風のお料理としてアレンジしても美味しく召し上がっていただけます。

麺は白色ですが、その分、カラフルな季節野菜を盛りつけると、鮮やかさが増して見え、より一層食卓が明るくなる一品だと思います。

寒い季節には温かいおだしと一緒に召し上がってみてください。

『お!いしい けんぶんろく』について

本ブログでは、色々な産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、様々な素麺の情報を発信できれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。

色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。

【お!いしい けんぶんろく】 Vol.26

麺究者への道/米粉を使った麺を研究してみる

日本には多くの種類の麺がありますが、素麺を含めそのほとんどが小麦粉を原料としています。

一方、アジア各地では、米を使った麺がバリエーション豊かに食されています。

なぜ米を主食とする日本で、米を使った麺が発達しなかったのかについては、諸説あるようです。

米を使った麺が発達しなかった理由として…

①そのままの形で煮炊きして食べられるため麺にする必要がなかった。

②麺のつなぎの役割を果たすグルテンが含まれていないため麺状にするのが難しかった。

③日本のジャポニカ米は、アジア各国のインディカ米に比べて水分が多く、米粉にするのに適していなかった。

などが挙げられています。

8月に行った東京の展示会では、「ウェルネスフード」をテーマにした展示で、出店者の多くが健康に良いとされる食材などを展示されていましたが、いくつかのブースでは米粉を使った食品や、中には米粉を使った麺を製造・販売されている所もありました。

展示されているお会社様に試食などをさせていただきながら色々とお話を伺いました。

前々から興味のあるのは米粉を使った麺。

手延べ麺には不向きですが、ヘルシーなイメージのある米粉を何とか使用できないか…と考えたこともあります。

一概に、米粉は体に良く、小麦が悪いということは無いと思いますが、色々と知りたいと考え今回のブログのテーマにしました。

また、現状のように小麦の価格の高騰が続くと、使用そのものが難しくなる可能性もありますし、手延べ麺の新しい可能性として視野に入れておきたいというのも、テーマにした理由のひとつです。

米粉の良さやデメリット、世界の米粉の使われ方など参考にできればと考えています。

今回は、米の分類や日本の米粉文化、世界の米を使った麺などについて、調べてみました。

<参考サイト>

・米麺と穀物の価格高騰

https://www.nakagawaseimen.com/q6jthzbva6dg1aie76a/%E7%B1%B3%E9%BA%BA%E3%81%A8%E7%A9%80%E7%89%A9%E3%81%AE%E4%BE%A1%E6%A0%BC%E9%AB%98%E9%A8%B0

・なぜ「ビーフン」に成長の余地があるのか 最大手「ケンミン食品」が狙う空白市場

https://www.itmedia.co.jp/business/articles/1912/17/news057_3.html

【目次】

① そもそも、お米ってなに?アジアで拡がる農作物

② 文化と共に歩む、日本での米粉の拡がり

③ 米でも麺に!アジア各地で食べられている米の麺

④ 国内外でも、ますます注目が高まる米粉の魅力

⑤ 日本の食卓にも浸透する米粉麺

⑥ 《美味しい手延べ麺》瀬戸凪<楽々膳・黒> 編

① そもそも、お米ってなに?アジアで拡がる農作物

米は、小麦・トウモロコシと並んで世界の3大農作物とも言われるイネ科の植物です。

農耕が始まった約1万年前から、人類はそれぞれに定住した土地で、栽培に適した野生植物を選び出し、農作物として確立させていきました。

イネは長江流域やインドで利用されてきたものです。

※写真はPhotoACの『バングラデシュの田園風景』より

イネ科イネ属の植物は23種77系統が知られています。

その中で栽培されているのは

「アジアイネ(オリザ・サティバ)」

「アフリカイネ(オリザ・グラベリマ)」

の2種類のみです。

現在、世界で生産されるイネの多くがアジアイネだそうです。

さらにアジアイネは、「ジャポニカ」と「インディカ」の2系統に大別されます。

日本でよく食べられているのは「ジャポニカ」で、耐冷性が高い短粒種です。

熱を加えると粘り気が出るのが特徴で、炊いたり蒸したりして食べるのが一般的です。

主にインドやタイ、ベトナム、中国、アメリカ大陸などで栽培されている「インディカ」は、耐冷性が低く、細長い長粒種です。

粘り気が少なく、煮て食べるのが一般的です。

「ジャポニカ」はさらに「うるち米」と「もち米」に分けられます。

「うるち米」は、主要部位である胚乳が透き通っているため、全体的に半透明に見えます。

炊いてごはんにしたり、きりたんぽや五平餅にしたりする他、うるち米を粉にした上新粉は柏餅や草餅などの和菓子の原料として使われています。

「もち米」は、乳白色で不透明で、少し丸みのある形です。

おもちや赤飯、おこわ、ちまきなどに使われます。

もち米を粉にした白玉粉やもち粉、道明寺粉は、おはぎや白玉、大福などの和菓子の原料として使われます。

うるち米ともち米の違いは、デンプンの構成にあります。

お米に含まれるデンプンは、分子構造の違いから「アミロース」と「アミロペクチン」に分けられます。

この割合が、うるち米は2対8で、もち米はアミロペクチンのみとなっています。

アミロペクチンは、調理時に粘性を生じるという特徴があるため、もち米は粘りがあってもちもちしているのです。

※写真はPhotoACの『ミャンマーの水田地帯』より

<参考サイト>

・国内産米粉総合情報サイト 米粉の魅力>アラカルト

https://www.komeko-life.com/alacarte

・グリコ栄養食品たべもの事典 米粉(お米の粉)について

https://www.glico.com/nutrition/tabemono/kome/01/index.html

・うるち米ともち米ってどう違うの?それぞれの活用レシピも!

https://www.kurashiru.com/articles/759fb9cc-478a-4552-a914-6546103f285f

② 文化と共に歩む、日本での米粉の拡がり

先に述べたように、日本ではジャポニカ米をごはんとして食べる以外に、米粉として和菓子の原料に利用していますが、その歴史は奈良時代にさかのぼります。

日本にイネが伝わったのは縄文時代後期で、弥生時代に大きく広がりました。

「日本書紀」(720年)によると、イネを「水田種子(タナツモノ)」、クリ・ヒエ・ムギ・マメを「陸田種子(ハタツモノ)」とし、この5つ(五穀)を人間の食べ物としています。

奈良時代に遣唐使により、小麦粉や米粉で型をつくって油で揚げた煎餅のような唐菓子が伝わったと考えられており、これが米粉の始まりとされています。

その後、中国(宗や元)に留学した僧侶が持ち帰った点心や、1571年の南蛮菓子の渡来などの影響もあり、江戸時代には茶道の発展とともに、日本独自の和菓子が完成。

その和菓子の原料として米粉が利用されてきました。

当初は挽き臼を使い人力で米を粉にしていましたが、やがて水車が普及し、米粉は庶民にも広がりました。

明治以降の機械化を経て、より良質な米粉がつくれるようになり、現在では製粉技術の進化によって、パンや麺、スイーツなどにも幅広く利用されています。

<参考サイト>

・米粉ってなに?米粉の歴史

https://komeko.kilo.jp/whatqa2/histry.html

・米粉について|米粉タイムズ

https://komeko-times.jp/about/

③ 米でも麺に!アジア各地で食べられている米の麺

アジア各地では、インディカ米を中心に麺類への利用が盛んで、今も食文化として定着しています。

各国で食べられている、米粉を使った麺をご紹介します。

【ビーフン】(中国)

漢字で書くと「米粉」で、中国福建省や台湾などで米の麺を「ビーフン」と発音し、日本にもその名で広まりました。

うるち米を製粉し、水を混ぜて団子状にして蒸したものを穴から押し出し、麺状にして乾燥させたもので、食べる時は熱湯で戻します。

近年では原材料の一部にトウモロコシやジャガイモのデンプンを加え、伸びたり切れたりしにくくしたものも増えています。

広東省、香港、マカオでは、細いものを「マイファン(米粉)」と呼び、炒めて食べることが多いそうです。

太いものは「ラーイファン(瀬粉)」と呼びスープに入れて食べます。

平打ちのものは「ホーファン(河粉)」で、炒めてもスープに入れても食べるとのことです。

【フォー】(ベトナム)

ベトナムは米の生産が盛んで、米粉料理の種類はなんと143種類と、世界一多いそうです。

米の麺で有名なのが平打ちの「フォー」。

うるち米を水に浸け、挽いてペースト状にしたものを、熱した金属板の上に薄く流し、固まった後に裁断して麺状に加工します。

フォーを使った料理としては「フォーガー(鶏肉のフォー)」と「フォーボー(牛肉のフォー)」などがあります。

麺の切り口が丸く、そばくらいの太さのものは「ブン」と呼ばれ、スープに米麺と牛肉が入った「ブンボーフエ」や、魚の入った「ブンカーニャチャン」、つけ麺スタイルの「ブンチャー」など、料理のバリエーションが豊富です。

※写真はPhotoACの『ブンボーフエ』より

ベトナム南部では、乾燥によりコシを強くした素麺のような細い平打ちの「フーティウ」という麺もあり、エビや豚肉などを入れた「フーティウナムヴァン」という料理が有名。

汁なしで食べることもあるそうです。

※写真はPhotoACの『フーティウミー』より

【クイティアオ】(タイ)

タイでは米を原料にした麺を「クイティアオ」と呼び、スープに入れるか炒めるなどして食べるそうです。

水をつけた米を臼でひき、ドロドロの状態にするところまでは同じですが、その先の作り方や太さ、断面の形の違いによって次のような種類に分けられます。

・「センヤイ」ドロドロの米の汁をシート状にして蒸し、幅1~3cmに切った生麺。

・「センレック」ドロドロの米の汁をシート状にして蒸し、幅1mmほどに切り乾麺にする。

・「センミー」切るのではなく、スパゲッティのように生地を押し出して作る。日本でいうビーフン。

・「カノムチーン」生のビーフン。発酵生地を使用しており、歯ざわりはネットリしている。

※写真はPhotoACの『クイティアオ』より

【カオピヤック・セン】(ラオス)

ラオスを代表する麺である「カオピヤック・セン」は、ベトナムの「フォー」と同じもの。

鶏か豚のどちらかの具を入れて食べるそうです。

また、発酵生地を使った細い麺を「カオプン」といい、ココナッツミルク、豚肉、すり身の魚などが入った汁をかけ、青菜やもやしなどの野菜をたっぷり混ぜて食べます。

食べ方や見た目は、タイの「カノムチーン」によく似ているとのこと。

【ラクサ】(マレーシア)

米を原料とする押し出し麺を「ラクサ」といい、それを使った麺料理も同じように呼びます。

日本のラーメン同様、地域によって味が異なるそうです。

スープに麺を入れ、スパイス類やハーブをたっぷり入れて煮込んで食べます。

スープは大きく2種類に分けられ、魚だしをベースに酸味を加えたさっぱり系と、海老や鶏のスープにココナッツミルクを加えたクリーミー系があるとのこと。

※写真はPhotoACの『シンガポール ラクサ』より

【セヴァイ】(インド)

「セヴァイ」という米の麺は、生米をすりつぶして作った液を蒸すか、加熱しながら練って団子状にしたものを、ところてん式に押し出してつくられます。

レモンなどで酸味をつけたり、ココナッツミルクで甘くしたりして食べるそうです。

【モンバッ】(ミャンマー)

米粉が原料の麺を「モンバッ」と呼び、太さにより分類されているそうです。

うどんよりやや細めのものを「ナンジー」、素麺ほどの太さのものを「ナンデー」、太めの中華麺くらいのものを「ナンラッ」、平打ち麺を「ナンビャー」と呼びます。

ミャンマーの代表的な麺料理である「モヒンガー」は、モンバッにナマズなどの魚ベースの汁をかけたもの。

麺はナンデーやナンラッが使われ、揚げものなどをのせて食べるのが一般的だそうです。

※写真はPhotoACの『モヒンガー ミャンマー料理』より

<参考サイト>

・世界の米めん

https://www.kenmin.co.jp/be-fun-labo/be-fun-labo02

・アジアの麺料理(ラーメン、そば、うどん)

https://world-noodle-dictionary.com/asia/

・ベトナム米粉料理はなんと143種類で世界一!麺・生春巻き・焼き物など一挙ご紹介

https://sekaiwoman.com/column/20211123

・計算し尽くされた美味しさのベトナムつけ麺「ブンチャー」|世界のアジア麺④

https://dancyu.jp/read/2022_00005980.html

・ラオスの【カオピヤック・セン】とタイにおける米麺の考察

https://gonsuu.hatenablog.com/entry/2019/10/21/184733

・マレーシアの麺事情 Noodle in Malaysia

https://malaysianfood.org/noodle/

・バダウ~ミャンマーよもやま話

https://badauk.com/nitijou/taberu/birumaryouri/menrui/

・大いにハマったミャンマーの麺料理「モヒンガー」|世界のアジア麺③

https://dancyu.jp/read/2022_00005947.html

④ 国内外でも、ますます注目が高まる米粉の魅力

日本人の主食である米の消費量は、1962年の一人年間消費量約118.3kgをピークに下がり続け、2020年には50.7kgと、1962年時の半分以下になりました。

自給率100%が見込める数少ない農作物である米の消費拡大を目指し、日本では米粉の普及に注力してきました。

米粉の魅力のひとつは、グルテンを含まないためアレルギーの人も安心して食べられることです。

小麦に多く含まれるグルテンはアレルギー症状を引き起こすことがあり、また自己免疫疾患であるセリアック病の原因とされています。

セリアック病患者の多い欧米のスーパーでは多様なグルテンフリー食品が販売されており、米粉のパンなども流通しています。

近年の欧米圏のグルテンフリー志向や、小麦粉価格の急騰などもあり、米粉は消費量・生産量ともに2018年ごろから増加し、過去5年で約1.8倍になっているそうです。

製粉技術が進歩して米粉の精製度が向上し、和菓子や煎餅だけでなくパンやケーキにも適した粉がつくれるようになり、「菓子・料理用」「パン用」「麺用」など用途別に基準を定められるようになったとのことです。

<参考サイト>

・国内産米粉総合情報サイト 米粉はグルテンアレルギー患者の救世主

https://www.komeko-life.com/healthy

・グルテンフリーから世界を視野に、日本の米粉開発の最前線

https://www.my.metro.tokyo.lg.jp/w/001-20221024-00008095

・米粉によるグルテンフリー市場の取り込みに向けて

https://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/komeko/attach/pdf/index-241.pdf

⑤ 日本の食卓にも浸透する米粉麺

米粉への注目の高まりを背景に、日本でも米粉を使った様々な麺がつくられています。

小麦粉の代わりに米を使い、デンプンなどをつなぎに用いて成形します。

もちもちとした食感とつるっとしたのどごしで、和洋中いろいろな料理に合わせやすいのが魅力。

小麦アレルギーの方にも食べられる食品として、米粉100%のものも色々つくられています。

また米粉は、小麦粉に比べてわずかながらカロリーが高いのですが、米粉の麺は小麦粉の麺よりも少し低カロリーとのこと。

米粉のほうが小麦粉よりも吸水率が高くより多くの水を吸い込む、などの理由から、同じ重さの麺だと米粉を使ったもののほうがカロリーが低くなる、ということのようです。

【米粉うどん】

ゆで上がりが早いのが特徴で、さっぱりしていて食べやすい麺です。玄米全粒粉を加えたうどんも販売されています。

【米粉ラーメン】

麺単体や、スープとセットにしたものなど、様々なものが流通しています。

【米粉そば】

米粉を練りこみ、つなぎに海藻を使用したそばは、もちもちした食感が楽しめるそうです。

【米粉素麺】

小麦粉と米粉を使ったものや、米粉100%のものがあります。

【米粉冷麺】

「ひとめぼれ」の米粉を使った盛岡冷麺が、スープとセットで販売されています。

【フォー】

日本でも定着してきたフォーは、もともとはビーフンと水だけが原料でしたが、タピオカなどを混ぜてつくることも増えてきているそうです。

【ビーフン】

手軽に食べられるインスタント食品として、味付きの乾麺が有名です。

【米粉パスタ】

スパゲティやマカロニ、ペンネ、フェットチーネなどが販売されており、半生タイプもあります。小麦粉パスタにはないもちっとした食感が特徴です。

【その他】

発芽玄米と馬鈴薯デンプンを使用した麺や、米粉100%の麺などもあります。

<参考サイト>

・小麦粉のカロリーは高いのか?米粉との違いや驚きの真実とは

https://www.avan-sweets.com/article/detail/others-kcal/44

・グルテンフリー 生麺独特の食感とおいしさに自信があります

https://www.kobayashiseimen.info/ricenoodles

・国内産米粉総合情報サイト 米粉商品のご紹介

https://www.komeko-life.com/product_cat/noodles

・米粉麺・玄米麺の種類とレシピをご紹介

https://amanecu.com/?mode=f14

・『7代目ケンミン焼ビーフン』

https://www.kenmin.co.jp/products/brands/be-fun/

⑥ 《美味しい手延べ麺》瀬戸凪<楽々膳・黒> 編

素麺は、夏だけのものではありません。

温かいおだしと一緒に召し上がっていただければ、寒い季節にもピッタリのメニューです。

ただ、石井製麺所では、もう一歩踏み込んで、冬の季節にこそ“食べたくなる”麺をお届けしたいと考え、新しい手延べ麺を考えました。

それが、瀬戸凪<楽々膳・黒>の「手延べ黒ごま麺」「手延べきくらげ麺」「手延べひじき麺」の三品です。

これらは、薬膳に基づいて“黒の食べ物”にこだわり、手延べ麺に食材を練り込んでいます。

薬膳では“黒い食べ物”は、冬に食べると良いとされ、特に体力や免疫力を司る『腎』をいたわるといわれ着目されています。

そこで、“黒い食べ物”の代表格であり小豆島とご縁の深い「黒ごま」「きくらげ」「ひじき」を選び練り込んでいます。

「手延べ黒ごま麺」は、温かいおだしに合うようにと少し太い麺に仕上げています。